作曲家の池辺晋一郎さんが雑誌「音楽の友」に書いていた、「大作曲家の音符たち」が完結し、その完結編として「傑作ア・ラ・カルト」が出版されたので読みました。あわせて、そこに登場する曲をCDで聴きました。

(著者の略歴)

1971年東京藝術大学大学院修了。ザルツブルクTVオペラ祭優秀賞、イタリア放送協会賞、国際エミー賞、芸術祭優秀賞、日本アカデミー賞最優秀音楽賞など多数受賞。18年文化功労者として顕彰。東京音楽大学名誉教授。交響曲、オペラ、室内楽曲、合唱曲などのほか映画「影武者」「楢山節考」、TV「八代将軍吉宗」など映画・ドラマ・演劇の音楽も約500本手がける。

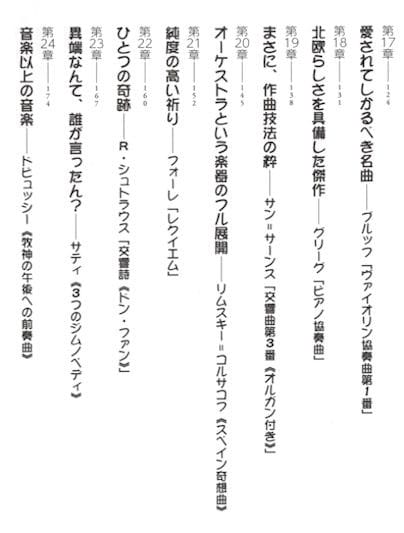

(目 次)

目次は曲目からなり、著者がどんな作曲家のどんな曲目を取り上げたかに、まず興味が湧きます。本書の本文は、楽譜主体で、それを解釈したり、解説しながら進みます。挙げてある曲については、本文を読む(難しいところは飛び飛びですが)とともに、CDで一度は聴きました。

1章から7章まででは、リストの「レ・プレリュード」を音楽史上重要な作品として取り上げていたのが、新鮮です。この中からは、ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲集「四季」を繰り返して聴きました。

ヴィヴァルディ「四季」。マリエケ・ブランケスティン(ヴァイオリン&指揮)ヨーロッパ室内管弦楽団(1993年録音)。躍動感が溢れた鮮烈な演奏で、気に入りました。

第8章から16章まででは、ボロディン「弦楽四重奏曲第2番」、ビゼー「交響曲ハ長調」が特にお気に入りです。

ボロディンの弦楽四重奏曲の楽譜の一例です。譜例11は、第3楽章の主題です。これが最も有名な旋律ですが、第1楽章からこの曲には惹きつけられます。

ボロディン「弦楽四重奏曲第2番」。エマーソン弦楽四重奏団(1984年録音)。癒される演奏です。ドヴォルザークとチャイコフスキーの弦楽四重奏曲も良い演奏です。

ビゼー「交響曲ハ長調」。シャルル・デュトワ指揮モントリオール交響楽団(1995年録音)。音色やリズムが良いように思いました。

第17章から第24章までです。この中では、グリーグ「ピアノ協奏曲」、R・シュトラウス「交響詩ドン・ファン」、ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」を繰り返して聴きました。

グリーグ「ピアノ協奏曲」。スヴャトスラフ・リヒテル(p)、ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮モンテ・カルト国立歌劇場管弦楽団(1974年録音)。このところリヒテルファンになりつつあります。クリアーな打鍵によるスケールの大きな演奏で、ピアノとオーケストラとの協奏というに相応しい。

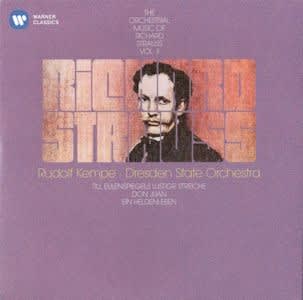

R・シュトラウス「交響詩ドン・ファン」。ルドルフ・ケンペ指揮ドレスデン・シュターツカペレ(1974年録音)。壮大な管弦楽曲を、重厚な弦楽器の響きで聴くことができ、堪えられません。