増築が完了し、現在は母屋のリフォームに取り掛かっています。

まずはアイランドキッチンを半完成まで進ませ、こちらは天板の塗装仕上げに入っていますので、その間に各部の採寸をしながらの壁造り。

といっても、下手に壁をつくろうものなら壁厚だけで120~140mmも取るわけで、その分部屋が狭くなる。

例えるなら、廊下などで1mの幅を取れば、かなり余裕があって人はすれ違えますが、壁が厚ければ両サイドで240~280mmは取られ、実質720~760mm。

圧倒的に狭くなるし、圧迫感も増大する。

普通の壁中心スパンで考えればもう少し広くなるのですが、部屋に入れるものを前提に考え、無限にあるわけではない室内空間をぴっちりと利用しようとすると、必ずそうなる。

そこでこの壁の厚みをどう解消するか? が大きな鍵となのですが、今回はこの壁の厚さを62mmに抑えました。

これは2x4の横幅38mmに軽カルボードの12mm分二枚の厚さ24mmを加えたものです。

運の良いことに? 母屋は2x4ではなく在来軸組み工法で、リフォームは既存の部屋を綺麗に区切るだけのものですから、柱を利用して適度な強度を持たせたパーテーション構造が簡単に成り立つ。

ただし、手で押して簡単にぐらついているようでは全く持って話にならなし、もたれかかったらひっくり返ったでは、ただのバカ。

そこでどう強度を確保するか?と言うことになるわけですが、軸組み工法には必ず柱があり、それを固定点としてフレームを組む事にしました。

問題は最小の構成で最大の強度が出せる事と、将来の家族構成の変化に柔軟対応できる事。

後で容易にばらしたり組み立てたりが出来ねばならないわけで、闇雲に作ればよいと言うものではない(笑)

基本的に、パーテーション等で出来る壁を支えるのに必要な支点数は4点。

3点が側面で3方向から、そしてもう一点は3点が合流する点を固定する点の計4点。

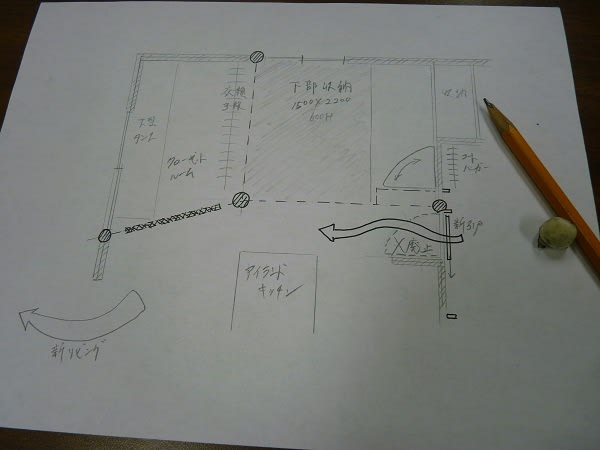

そこで、既存の柱と支点、部屋の中に収めるものやら何やらを考えて造ったのが下のパテーション配置図。

*例のごとく手書きのポンチ絵ですいません

斜線のかかった丸が支点、それぞれ、柱の入っているところ(3方向)からフレームを伸ばして中央点に結合し、この中央点は下を固定します。

これによって強く安定させようということです。 と、極めて単純!

クローゼットルームは大型のタンスを1セット設置し、その反対側の壁は天井の高さを生かして、上から下まで3段の衣類ハンガーパイプを取り付けます。

僕の場合、地震等で大型家具が倒れることを極端に嫌いますから、こうしてタンスなどの大型家具は常に専用の部屋へ入れています。

他にも人のいる方向に倒れないように置いたり、食器棚等は上に耐震金物をつけて倒れないようにしています。

そのせいかは分りませんが、昨年の震災でも家の中でなんら倒れたり崩れたりするものは一つも有りませんでした。

ちなみに、これまでは2階のストレージルームにタンスが有ったのですが、息子夫婦に2階と屋根裏(3階?)の全面を使わせるために、今回新たなクローゼットルームを造りました。

このタンスは大きく、しかしながら組み合わせが可能で、タンスの横開きになるクローゼット扉部を、斜め引き違い扉面に持ってきて置いています、でないと 引き出しが 出ない(笑)

この場所をクローゼットにしたのは理由があり、衣類部屋へのアクセス数というのが一日生活では結構あるためで、一人一日2回や3回は最低行きますから、これが家族だと何度出入りするやら。

まあ、現在のところ、娘は自分の部屋に大型クローゼットがあり、息子夫婦は二階に3畳の納戸を持っていて衣裳部屋になってますから、実質は家内と僕だけですが

まあ、こうした理由があって、リビングキッチンに接続させることで(自分の)使い勝手を大幅に良くしたのです。

ちなみに、ここは目の前が、人の行き来する場所でもありますから、危険なドアを辞め、引違戸にしました。

引違戸の理由は、他にも有って、この部屋はタンスなどの大きな家具を出し入れしますから、扉を二枚はずせば大きな開口部が出来る方が良いのです。

この部屋の壁ですが、図の通りにキッチンルームに対して斜めに配置されており、その主たる理由は上記の強度、次にキッチンルームの面積を出来る限り減らしたくなかったのと、人がスムーズに通れる動線確保です。

もしこの部屋を四角くしてしまうと、タンスが横一列に入らない上、丁度が人が通る部分に角が来るので、逐一避けて通らねばならないし、狭く感じるしと、 ろくな事が無い。

四角の方が圧倒的に工事は簡単ですが、生活のしやすさのほうが、もっと重要だからです。

その右隣は僕の部屋、もともとベッド下の空間というのは高さ30cmくらいの無駄空間ですから、それを逆に生かして+400、で床より700mm底上げして巨大な収納空間にしました。

ステップつけねばならんな~。

収納室の高さですが、実質610mmで、これは人がひざを付いて歩くのに必要な高さで、これより低いと這うしかない(笑)

この収納の効果はでかく、季節によってリビングへ出てくる用品(コタツ(布団含む)やエクストラテーブル、ストーブ、空気清浄機等々)が一気に収まる上に、まだまだ余裕があるので工具箱やら何やらが入ってしまう。

*この収納室は構造的にパーテーションの2面に接するので、補強体を兼ねさせて、ただのパネルだけより更なる強度が出るようにしています。

この部屋はスペース的に引戸が付けられないのでドアにしましたが、ここにもちょっとした工夫があります。

人の歩く流れというのは常に横着になるようになっています。 出来る限り楽に動こうとするのですね。

例えるなら、ドアを開けて部屋に入る人間は、ドアを出来る限り少なく開けて入って来ようとするもので、まず扉を全開にしてから入るということはありません。

上の図のように、弓状にドアを避けながら歩くという事です。

故に、壁に対して平行にドアを取り付けてしまうと、外からキッチンルームに入ってくる動線が阻害され、狭く感じる上に、取っ手に当たったり、ドアをこするように入ってくる様になる事。

それが後に多大なストレスになってくるので × 。

小さなことですが、人の心理と動線というものを無視した構造物というのは、常に不満という不健康を心に生み出すと事から、絶対に無視し得ないものなのです。

そこで、ドアを約250mmセットバック。

これにより体の動線分の余裕を確保し、出入りのストレスを完全消去したうえに、部屋へ入ってすぐに視点が行く部分を広く見せる効果も狙いました。

ただし、施工が面倒です (笑い)

(笑い)

そういえば、今回はこれまでリビングに出入りする為にあったドアを廃止します。

最終的に引戸を設置する予定ですが、その理由は簡単。

これまで出入りの際に、ドア取っ手が体に引っかかる事が多かったのと、ラッチなどをかけ忘れていると風が通った時にドカン!としまる事が度々あった。

実は、小さい子供のいる家庭ではこれが限なく危険で、ドア枠に手をかけているときに、風であおられてドアが閉まれば、小さい子の指や手首などは簡単に飛んでしまう・・・・

下手したらドアに叩きつけられて大怪我する可能性まである。

家というものは人に優しいものでなくてはならず、生活していくうえで寸分たりとも危険性があってはならないわけです。

でもね~・・・・・・ このドア、この家を買う際には余深く考えていませんでしたので、ある意味失敗です。

そこで、今回は、孫が歩き始める前に思い切ってやることにしました。

工事編

そんでもって~、毎日少しずつ工事。

まず天井に2x4を横渡しで二本。

これがキッチンと各部屋の区切りの基本位置、錘をつけた糸をたらして正確に測定しながら取り付けると供に、取り付けたらそれを基準に、1mm以内の誤差で床に墨付けをしていきます。

だた、実際に工事を始めると、この誤差が3mmくらいまで広がってしまう事が多い。

もともとこの家を造った大工の腕前がもろに解ってしまうのですが、家というのは結構いい加減に造られていて、僕の基本許容誤誤差はどんなに大きくとも5Mで1~5mm以内、この家の大工は10~20mmくらいのようです。

この天井渡しの二本ですが、片方はドア横の柱、もう片方は部屋の反対側にある窓枠上に金物で固定してあり、これは仮固定みたいなものです、 あくまで3点固定が基本ですから。

しかし・・・・・・

これをやってわかったのが天井の垂れ。 築年月もたっているせいもあるのか、中央部で2cm近く垂れていました。

スパンがでかい部分なので仕方ないと言うか・・・・

さて、パーテーション作成の一番初めの障害は、ドアの取り付け位置、先ほどのセットバックです。

これまた年月のせいか、大工の腕が悪いのか? 乾燥ですぐ隣の柱が反っているのか知りませんが、ドア枠をそのまま取りつけると歪んでしまいまともに付かない、さらに垂直にならないオマケまで付いてくる。(笑)

故に2x4を柱の反りに合わせて綺麗にカット、このドア柱は、家の柱から200mmほどズレルので、壁裏の横胴縁材にきっちり固定。

写真では、上に交通安全お守りが二つと、孫のお宮参りにでもらったお守りが下げてありますね~  、

、

既存ドアの、はがれかかっていた壁紙は貼り替えるので、はがれるところまで、おっぱがしたところ、ボロ屋みたいでみすぼらしい(笑)

次に クローゼットルームと僕の部屋を区切るパーテーション。

窓の横が柱(支点)ですから、2x4を縦置きにして上から下まで完全固定します。

反対の中央支点となる部分には天井から床まで2x6の柱を一本いれ、天井の2本渡しを保持させるため(中央点の上固定)に刻みを入れて固定。

常に糸付き錘で垂直を確認しながらの作業となります。

その後で縦柱を910mm間隔(力が全く加わらないのと12mmの軽カルを貼るので、これで十分とおもうのですが、もう一度後で検討?する予定。)で打つ。

同時にこの2x6の柱を支える構造体となるベッド下収納の入り口部分を施工。

基本的にパーテーション構築作業は、後で簡単に解体できるよう、全て金物とコーススレッドを使用して応力の方向を見ながら固定しています。

パーテーションですから・・・

再びセットバックドア周りに戻り、ここはドア開閉の衝撃を受ける事から2x10を使用し、さらにその横幅を利用してセットバックをさせています。

この2x10は、やはり刻みを入れて天井の二本を支持固定(スパンが長いので垂れ防止も兼ねます)。

全体としては壁にドアのセットバックを入れた事で壁がコの字型に構成され、補強もかねて強度アップ

ドア枠を組み込むと、こんな感じ。

最後がクローゼットルームの引違戸ですが、枠の取り付け作業を開始。

まず旧窓の横にある柱に供留めしながら新しい戸枠用柱(支点柱)を取り付けます。

柱は斜め壁に合わせた角度切りですが、例のごとく柱そのものが反って?曲がっているために、ぴたりと加工するのが大変。

ちなみに、向こう側に見える窓は、以前はリビング窓でして、現在は増築部分との接続用開口部として残しているものです。

もちろん増築側にも同じく開口部が設けられています。

将来のあらゆる変更に備えてこうしてますが、今回の母屋リフォーム計画ではこの窓は不要となり、びっしり断熱材を挟んで、窓をふさぎました。

反対の増築建物側の開口部は2x4でフレームを組み、当然ですが母屋と増築建物は直に接続されておりませんので、耐震用の壁隙間、約100mmを上手く利用しながら挟むようにして断熱材をいれてあります。

しばらく結露などの状態を観察していましたが全く問題有りませんでしたので此処はこのままで終わりとなります。

この窓は、本当はボード等で塞いでしまおうかと思っていたのですが。

窓枠を見てもらえれば解るかと思いますが、この壁にたいする窓の奥行き差分というのがタンスを置いた際に、クローゼットタンスをうまくセットバックさせてくれます。

その分、約100mm程、部屋を広く使えるうえに、窓そのものはタンスで隠れて全く窓が見えなくなるので「このままで良い」という、家内の言葉を優先しました。

下の写真は、サイズ測定の為に中央支点へ仮固定された戸枠上の横材。

この上にもう一枚2x4を重ねたてバインドします。

フレーム取り付けの採寸時の状態ですが、このときには2枚の引違戸ではなくて、一枚の引戸にすることも一応検討していたので、その時の写真です。

このあと、予定通りに2枚の引違戸に変更して再び施工開始。

上にも書きましたが、ここは壁が斜めになり、戸枠上フレームは2x4バインド(90x90mm)を戸枠直上に一本、さらに天井に沿わせて1本、窓横の柱(支点)と中央支点にがっちり取り付け、 これで3方向からの固定となります。

ちなみに引き違い戸の両脇は75x75mmの柱、上はバインド90x90mm柱で、どうしても扉の衝撃を受けますので、こうした頑丈なつくりにしなければなりません。

*すいません、この後の写真がほとんど無いのですが、柱そのものが反っている上に垂直が出ない等の問題が多々あって、更に1mm(戸枠周りは少しでも誤差があると隙間なるため)の誤差範囲に入れねば僕自身が満足しない為になかなか終わらず、それなりに難しいカットですから上手くいかず、結構ムキになって写真を撮りわすれました。 (爆笑)

フレーム工事の最後は、中央の支点となっている2x6側に、角度カットした柱を固定し(中央支点の補強兼ねる)、戸枠を取り付けて完成です。

そんな感じでパーテーションの基本骨組みはとりあえず完成です。

その2ではボード貼りと壁紙貼りでーす!