増築を行う際に問題となるのが、既存建物と増築部分との接合。

増築した側が平屋建ての場合さほど問題とはならないのですが、二階建てで、さらに構造様式が異なる場合は大きな問題となります。

耐震という面においての、揺れ方が軸組み在来工法と2x4工法では全く違うからですね。

多分に漏れず、家も既存側は在来、新設側は2x4ですから、当然 密着させて互いを接合しようものなら大きな地震で簡単にぶっ壊れる。

強度的に在来工法のほうが弱いので、ぎっちり接合させると柱が折れるか、引き抜ける。

これは二階の重量が諸にかかる部分なので、柱が数本駄目になれば簡単に倒壊するわけで、増築したはいいがそんな危険な家では住めたものではない。

でもね~ こうした構造体の違う家同士を結構平気で接合しているのを見かけるんですよね・・・・

まあ、これには色々と理由があって、接合させないと、どうやって新旧建物をつなぐのだ?という、至極当たり前の疑問が出てくるし、そうでないのならどこ探したら上手く接合させる部材なんか置いてあるのだ?となる、第一その方法すらも不明。

お客さんがおかしな接合等したらクレーム付けてくるしね~

第一外壁そのものがモルタルだと、これそのものがコンクリートみたいなものである上に、サイディングも横方向に対する柔軟性なんて全く無い。

建物同士をつなぐ接合用品や建材、ゴム何ぞどこにも存在しないし、蛇腹式の接合ではみっともなくて話にならない。

ゆえに現実的接合はどうするのだ?とこれが悩みの種なので、そんじゃ~僕はまったくお金をかけずにどう解決したかというなら、サイディングは 信越ポリマー製の ”ポリマパネル” を使い、内部接合部はスライド式防護破壊構造を取っています。

まず外壁ですが、

震災時に揺れる為物は相互に同じ方向に揺れるのではなく、建物全体がダンスを踊るようにして

動きます。

もしモルタルの接合なら、まったく柔軟性がないので必ず壊れますし、それ以外にも経年劣化で亀裂が入りって雨漏りやらなにやらのトラブルを起こします。

それ以外のサイディングの場合でも、接合は役物とシーリング材で行い、当然の事ながら

よこ張りであってもたて張りであっても、サイディングを横方向に押す力等には全く対応していない。

サイディングを真正面から押すだけなら有る程度の柔軟性はあるが、横方向に大きくスライドさせるような力に関しては全く考えられてはいませんから、これも建物相互が動けばまずシーリングが切れ、その次に役物が対応できずに壁そのものがぶっ壊れる。

さらにここ最近は窯業系にしろアルミ、ガルバ鋼のいずれも厚さが12mmから18mmへと移行しており、頑丈さと引き換えに硬くなっていくのでますます柔軟性が無くなる。

今回の増築において、こうした接合に対する外壁の適応問題というのは非常に重要なわけです。

そこで全ての問題を解決する為の最高の外壁材として僕が選んだのが その ポリマパネル。

http://www.shinpoly.co.jp/product/construct/polypanel/index.html

このパネル、やたらと重量が軽くて、一枚のパネル(長さ約3.67m)を親指と人差し指でつまんでヒョイと持ち上げられる。

パネルの重量がメチャメチャ軽い。

とうぜん建物全面にこれを張っても、殆ど構造体に負荷をかけない。

しかも、防火構造に対応し、無塗装で30年以上問題が出ないうえに、シーリングを使わない施工方法なことから、普通のサイディングでは約10年前後で始まる雨水の浸透トラブルが全く無い。

さらに材質そのものが、さびもせず、腐食もせず、保水もせず、湿気も帯びませんし、雨が振れば表面の汚れを洗い流して常に真新しい状態を保てるという夢のような外壁材なのですね。

と良いことずくめのこれですが、唯一の弱点があります。

それは外壁のデザインが限られてしまうということ。

構造的なものですので仕方ないわけですが、壁の塗り替えも無く、ずっと綺麗で、しかも耐震性に対して馬鹿みたいに優れている、とくりゃ、僕としてはデザインの制限などまったく問題ないわけです。

さて、この外壁材が、何故耐震性に優れているかというなら、

次の写真を見てください。

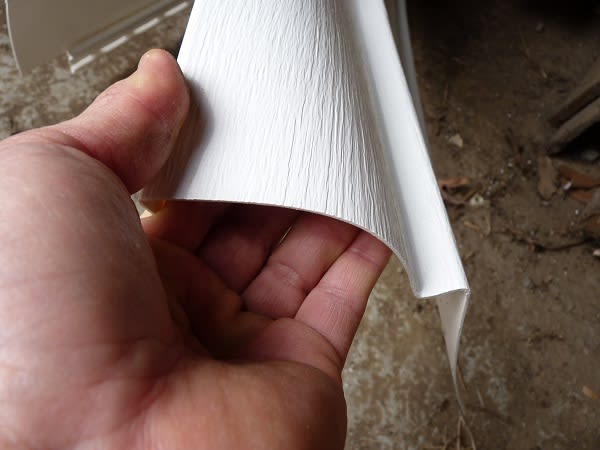

こんな風に力かけると簡単に曲がります。

さらに指で曲げてみると

こんな感じです。

さらに、特徴的なのが、

このサイディングを縦胴縁(支持材)に止める部分が、

横長の穴になっています。

人差し指に注目。

このパネルは、温度の差で伸縮するので、こうした横方向の細長い穴になっており、この穴を通して、パネルはネジで取り付けられます。

ところが、このときに留めるのはきっちり締めるのではなく、有る程度弛めて施工するようになっており、簡単に言うなら、パネルが左右に動けるように確認しながら施工するわけです。

実際に施工は、一つ一つネジを留めるごとに左右に動かしてスムーズに動くことを確認しながら工事を行います。

このスライドが地震に役立つわけです。

さらに、もしこのスライド量をオーバーして建物が動いた場合、パネルはどうなるかというと、素晴らしいのひとこと。

下から上に積み上げられている普通のサイディングと異なって、ポリマパネルは、上のパネルが下のパネルを少しだけ引き上げるようにして施工されており、これにより勘合部が噛み合って防水を持つわけですが、実はこの部分がある程度の力が加わると外れるように出来ています。

すなわち、左右の動きの範囲を超えてパネルに大きな力が加わると、勘合部が全部外れてパネル全体がフリーになるということ。

これだけでもすごいのですが、更に揺れがひどくなってフリーの状態でも突きあたりにぶつかったりすると、最後はパネルをとめている例の細長い穴が歪んで、留めネジからパネルを外れさせるわけです。

しかしながら、外れるのは突き当たりの部分だけで、それ以外はきちんと保持していますから、

パネルが落ちることは無く、万が一落ちても軽いのでさほど危険性が無い。

こうして、建物を守るわけですが。

何よりすごいのは、この後。

この外れたパネルは容易に留めに戻せ、尚且つ外れた勘合部も自分で簡単に再度はめ込みが出来る。

震災後に壊れた壁が全くお金をかけずに元のように戻せてしまうという夢のような構造。

これは ポリマパネル ならではの事で、普通のサイディングはこうした事は絶対に不可能です。

まあ、今回はたった一人の単独建築でもあった事から、偶々施工性の良いものを選んでいたところ、この製品の耐震性の素晴らしさに気が付いたわけです。

実際の突合せ部分は上の写真の様、になりますが、パネルを差し込んでいる部分が深いのがおわかりですよね。

コの字になっているところにパネルが差し込まれ、表側から雨風が吹き込んで裏側に水が回ったとて、最終的に裏側の縁に到達する前に移動エネルギーが0となって下に落下する。

水力発電所のペルトン水車のバケットを構造を解析した経験の有る人なら容易に分るのですが・・・・ って普通はそんな人いないか (爆笑)

これは、上記の理由と、防水性からの事で、一見開いている様にみえる隙間ですが防水という点からは全く問題なく、隙間に入った水は全てきちんと下へと流れ落ちていく構造になっています。

もし水が入ったとしても、空気がサイディングと躯体との間を 縦横無尽に流れる構造である上、パネルの盛り上がっている下部分に等間隔で穴が開いており。

そこから全て流れ出ると同時に、この穴が通気を確保し、湿気を排除し、乾燥を促します。

水を100%遮断するのではなく、出来るだけ入らない構造でありながら、万が一進入した水は

圧倒的な速さで乾燥させながら外部へ放出させていく。

パネルが薄いのは、強い太陽光で一気に水分を蒸発させ、冬場であれば、弱い太陽光をできるだけ使って蒸発させ、尚且つ乾燥した空気がツーカーで通ることによって、持ち去ってもらうということです。

これが不要に分厚い断熱材入れた(外壁の断熱は???です) 防水サイディングでは夏場は もわっ とした状態、冬場は凍りついたまま。 ということですね。

ちなみに、普通のサイディングだと問題となるシーリングの劣化(早いもので5年くらいから)ですが、このパネルにシーリング処理というものが有りませんから、そうした問題はありません。

ちなみに、防水性の効果ですが、ついこの間の爆弾低気圧による台風並みの暴風雨後に点検しました、まったく水漏れはありませんでした。

付則として、普通のサイディングで駄目とされているハシゴをもたれかかれさせる等、ヘビーデューティーな作業にこのパネルは平然と耐えます。

アルミサイディングだと、ハシゴをかけて人が乗った瞬間に表面がへこんで戻らないのですが、ポリマパネルの場合、壁がたわんで衝撃と重量を上手く受け止め、まったく壁が壊れない(でも真冬だけ要注意)。

有る意味恐ろしい性能の、サイディングと言えるでしょう。

まあこんな感じで外壁の耐震性はクリアさせていますが、肝心な内部の問題。

これはスライド式防護破壊構造をとっています。

簡単に言うなら、二つの箱を組み合わせた構造で、片方を既存側、もう片方を増築側に取り付け、

双方は互いにフリーで動くようにするという極めて簡単な構造です。

見た感じはこんな風。

木枠のほうは既存建物にしっかり接合されており、下のほうは増築側の床の上に乗っかっているだけです。

*建物同士の床に高さの違いがあるので応急的に段差材で処理していますが、これも緩やかなスロープに変える予定です。

下の写真で指を挿しているところが耐震稼動部分。

この部分で、100mm以上、木枠と白い壁が互いに動いても、揺れを吸収します。

このすぐ右側の白い壁ですが、増築側の建物に取り付け固定されており、しかしながら9.5mmの軽カルボード単体で、しかも最低限の固定しかしていません。

故に有る程度の力で簡単に壊れるようになっています。

これは木枠も同じで、単独ではぐらぐら、しかしながらこれらが相互の建物にしっかり取り付けられることで初めて普通の生活で問題ない強度が出るようになっています。

地震の時には、建物は別々に動きますので、この接合部分も上下左右、右左と柔軟に動き(設計では震度6まで対応)、

それにもし耐えられないような大地震になると、白い軽カルボード壁がわざと壊れるように造ってあり、それでも更に揺れるようなら、最後に木枠が壊れるようにして有ります。

それにより建物相互の干渉が震度に合わせて無くなっていくことにより、構造体を守るようになっています。

極めて簡単な構造ですから、万が一壊れても数時間で作り直せますね。

本来あまり必要としないはずの木枠が上にまで回されている理由ですが。これは壊れた軽カルボードが下に落ちてこないようにしてあり、これは既存建物側からみてコの字型袋部分になったところに保持されるように適度な角度を設けてあります。

壊れた破片が手前に落ちるのではなく、袋構造になった部分に保持される構造にしてあるということ、ほんの僅かでも、人の頭の上に落ちてこないように設計しているわけです。

*丁度世界地図が張られている後ろ側がコの字型の袋になっています。

尚、上のカーテンレールは真冬時に暖房の熱を逃がさない為のバリアカーテン取り付け用です。

まあ、そんな感じで、設計的には大震災に十分対応できるように設計をしていますが。

東北大地震のような震度の地震が着たら、建物そのものが無傷でいられるかということのほうが

問題です。

増築部分と既存建物のどちらかでも残れば生活は出来ますが、出来るならこの先未来永劫

地震とは無縁でいたいものです。

ね! へへへ