北海道100年を記念して建設された「北海道博物館」、「北海道開拓の村」、「北海道百年記念塔」をどう引き継いでいくのか?これらの施設を管理する北海道が道民の意見を聞く場の一つして道民ワークショップが開催され、私も参加してみた。

※ 北海道百年記念施設の中でその存続について論議されている「北海道百年記念塔」です。

5月19日(土)、20日(日)の両日、「百年記念施設の継承と活用に関する道民ワークショップ」が開催されると知って私も応募し、私は20日の部に参加が決まった。

日程的には、10時30分から昼食をはさんで13時45分まで三つの施設の見学会(希望者のみ)、14時から17時までが趣旨説明、グルーブ討議、グループ発表という日程だった。

※ 「北海道開拓の村」で博物館学芸員から話を聞く参加者たちです。

当日はスカッと晴れた5月の空の下、「北海道開拓の村」から見学会が始まった。

説明役は北海道博物館の学芸員が務めた。その後の「北海道百年記念塔」、「北海道博物館」もそうだったが、純粋に施設についての説明をするだけで、ワークショップに関わるように言説は一切なかった。主催者から予めサゼッションのようなものがあったのだろう。

そのこともあって、私にとってはいずれの施設とも以前に何度か訪れていたので新たな発見のようなものはなかった。

※ 北海道博物館で副館長から話を聞いています。

14時から博物館内の記念ホールにおいてワークショップが開催された。

その中のオリエンテーション、さらには事前に送付されていた資料から、ワークショップの課題を私は次のようにとらえた。

「北海道博物館」については、リニューアルしたことにより利用者増の傾向はみられるが最盛期に及んでいない。さらなる魅力向上が課題となっている。

「北海道開拓の村」については、各建造物の老朽化、利用者の減少傾向が課題であるが、財政的な問題も懸案となっている。

「北海道百年記念塔」については、老朽化が顕著で立入禁止措置が取られているが、今後の維持のためには多額の費用が必要となっている。と捉えてグループ討議に臨んだ。

※ グループに分かれてワークショップに臨む参加者たちです。

グループ討議は参加者40名を8名ずつ5班に分かれて行われた。

最初に互いに自己紹介したが、私たちのグループの内訳は高校生(新聞局)、大学生、青年会議所の方、大学図書館勤務職員、北海道開拓の村ボランティア(主婦)、大学の教員、そして職をリタイアした私ともう一方という8人だった。

グループ討議をリード(コーディネイト)したのは、主催者から委嘱(?)された民間のコンサルタント会社のスタッフだった。(非常に手慣れたリードぶりに思えた)

グループ討議は大きく二つの点について交流した。一点目は百年記念施設の価値や魅力について、二点目はその価値や魅力をより多くの人に体感してもらうための取り組みについて、だった。

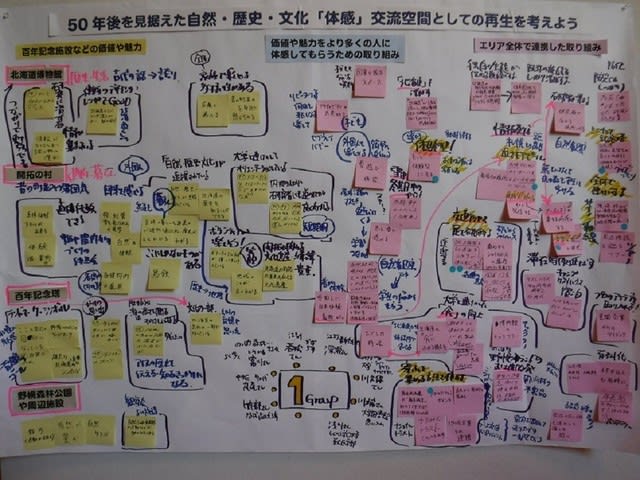

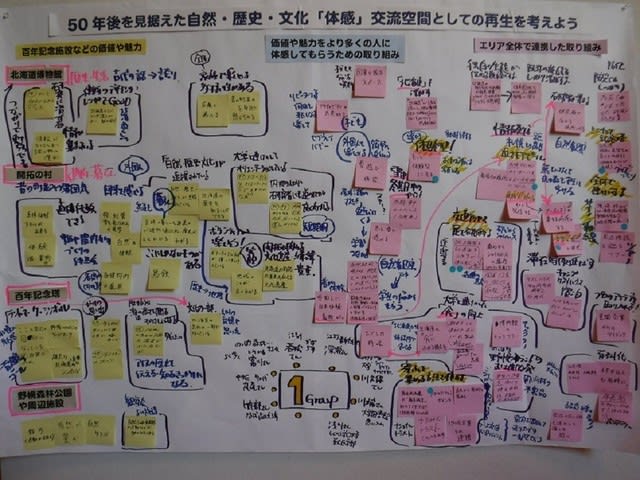

討議の方法は、いわゆるKJ的方法で、各自が自分の考え付箋紙に書き込み、それを発表するという方法で進められた。討議と称しているが、各々の考えを擦り合わせるようなことはなく、グループとしてまとめることもしなかった。(お互いの考えを尊重するということだろう)

討議に参加して思ったことは、さすがに自ら進んで参加された方ばかりである。さまざまな考え、アイデアが出された。それも数多くである。対して私は考えもアイデアも枯渇していた。

私が付箋紙に書き込んだことは一点目も、二点目もわずかだった。

一点目では、開拓の村については「北海道の開拓の歴史を伝える文化遺産」、百年記念塔については「雄大な北海道を象徴するシンボル」と書き込み発表した。

二点目については、利用者増の策については「発信力の強化」、「都心との間にシャトルバスの運行」、財源を得る策としては「熊本城再建のための『熊本城主』的なアイデアの採用」、「クラウドファンディングの活用」と書き発表した。

他の方々の付箋紙には、私が考えつかないような斬新な考えやアイデアがずいぶんたくさん提起されたように思えた。

最後に各グループで出された考えやアイデアが発表されたが、それぞれのグループにおいてまとめることをしなかったことで、なんとなくワークショップ全体の印象が希薄な感じは否めなかった。

※ 判読は難しいと思うが、私たちのグループから提出された考え、アイデアが張り出された模造紙です。

問題は、私たちのグループ討議がどれだけ活かされるのだろうか、ということである。私たちの提起したことが専門家の目からすると、実現性に乏しいことが多いのだとは思うが、どこかに多少とも生かされることを願いたいものである。

いずれにしても北海道の抱える課題の一つについて考える機会を得たことは貴重な経験だった。

※ 北海道百年記念施設の中でその存続について論議されている「北海道百年記念塔」です。

5月19日(土)、20日(日)の両日、「百年記念施設の継承と活用に関する道民ワークショップ」が開催されると知って私も応募し、私は20日の部に参加が決まった。

日程的には、10時30分から昼食をはさんで13時45分まで三つの施設の見学会(希望者のみ)、14時から17時までが趣旨説明、グルーブ討議、グループ発表という日程だった。

※ 「北海道開拓の村」で博物館学芸員から話を聞く参加者たちです。

当日はスカッと晴れた5月の空の下、「北海道開拓の村」から見学会が始まった。

説明役は北海道博物館の学芸員が務めた。その後の「北海道百年記念塔」、「北海道博物館」もそうだったが、純粋に施設についての説明をするだけで、ワークショップに関わるように言説は一切なかった。主催者から予めサゼッションのようなものがあったのだろう。

そのこともあって、私にとってはいずれの施設とも以前に何度か訪れていたので新たな発見のようなものはなかった。

※ 北海道博物館で副館長から話を聞いています。

14時から博物館内の記念ホールにおいてワークショップが開催された。

その中のオリエンテーション、さらには事前に送付されていた資料から、ワークショップの課題を私は次のようにとらえた。

「北海道博物館」については、リニューアルしたことにより利用者増の傾向はみられるが最盛期に及んでいない。さらなる魅力向上が課題となっている。

「北海道開拓の村」については、各建造物の老朽化、利用者の減少傾向が課題であるが、財政的な問題も懸案となっている。

「北海道百年記念塔」については、老朽化が顕著で立入禁止措置が取られているが、今後の維持のためには多額の費用が必要となっている。と捉えてグループ討議に臨んだ。

※ グループに分かれてワークショップに臨む参加者たちです。

グループ討議は参加者40名を8名ずつ5班に分かれて行われた。

最初に互いに自己紹介したが、私たちのグループの内訳は高校生(新聞局)、大学生、青年会議所の方、大学図書館勤務職員、北海道開拓の村ボランティア(主婦)、大学の教員、そして職をリタイアした私ともう一方という8人だった。

グループ討議をリード(コーディネイト)したのは、主催者から委嘱(?)された民間のコンサルタント会社のスタッフだった。(非常に手慣れたリードぶりに思えた)

グループ討議は大きく二つの点について交流した。一点目は百年記念施設の価値や魅力について、二点目はその価値や魅力をより多くの人に体感してもらうための取り組みについて、だった。

討議の方法は、いわゆるKJ的方法で、各自が自分の考え付箋紙に書き込み、それを発表するという方法で進められた。討議と称しているが、各々の考えを擦り合わせるようなことはなく、グループとしてまとめることもしなかった。(お互いの考えを尊重するということだろう)

討議に参加して思ったことは、さすがに自ら進んで参加された方ばかりである。さまざまな考え、アイデアが出された。それも数多くである。対して私は考えもアイデアも枯渇していた。

私が付箋紙に書き込んだことは一点目も、二点目もわずかだった。

一点目では、開拓の村については「北海道の開拓の歴史を伝える文化遺産」、百年記念塔については「雄大な北海道を象徴するシンボル」と書き込み発表した。

二点目については、利用者増の策については「発信力の強化」、「都心との間にシャトルバスの運行」、財源を得る策としては「熊本城再建のための『熊本城主』的なアイデアの採用」、「クラウドファンディングの活用」と書き発表した。

他の方々の付箋紙には、私が考えつかないような斬新な考えやアイデアがずいぶんたくさん提起されたように思えた。

最後に各グループで出された考えやアイデアが発表されたが、それぞれのグループにおいてまとめることをしなかったことで、なんとなくワークショップ全体の印象が希薄な感じは否めなかった。

※ 判読は難しいと思うが、私たちのグループから提出された考え、アイデアが張り出された模造紙です。

問題は、私たちのグループ討議がどれだけ活かされるのだろうか、ということである。私たちの提起したことが専門家の目からすると、実現性に乏しいことが多いのだとは思うが、どこかに多少とも生かされることを願いたいものである。

いずれにしても北海道の抱える課題の一つについて考える機会を得たことは貴重な経験だった。