日本の研究者たちは今や世界の果てまで赴いて研究をしているようだ。今回の講義は、ロシアのウラル山脈の山懐にあって、かつロシアの大河オビ川の流域深く入ったところの民族を研究対象としているお話だった。

※ シベリアのウラル山脈の麓で生活する先住民の暮らしの一風景です。

5月25日(金)夜、北大スラブ研の公開講座の第6回目の講座があった。

今回のテーマは「シベリア北方少数民族の年金生活者:村落におけるマイナーサブシステンスと交換の役割」と題して、日本学術振興会特別研究員の大石侑香氏が講師を務めた。

※ 日本の女性も逞しくなりました。こうした女性がシベリアのウラル山脈の奥深くまで行って調査研究をするのですから…。

まず講義題の中に、私にとってまた新しい言葉が出てきた。「マイナーサブシステンス」なる言葉である。事前に調べたところsubsistence(サブシステンス)とは、「生きるにあたって必須不可欠な要素」とあった。その頭にminor(マイナー)が付くので、「村落のような小さな単位における必須不可欠な要素」と私は解した。

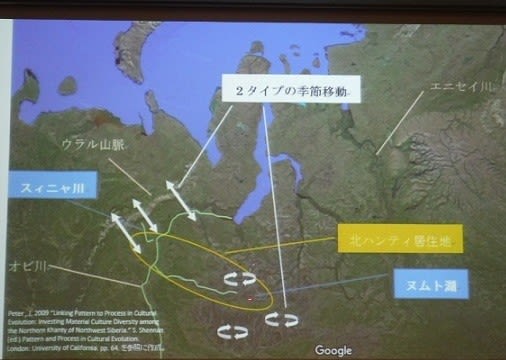

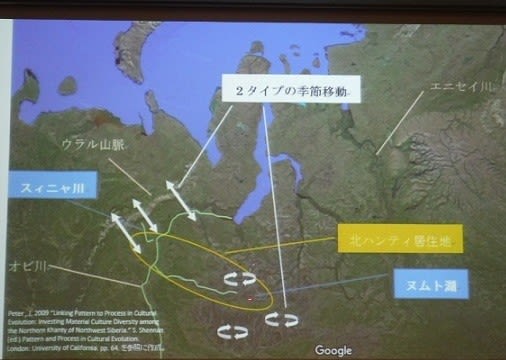

大石さんの研究フィールドは、北極圏域に近いにシベリアの森林地帯で、一つはオビ川の支流スィニア川の流域のハンティという地域と、そこから少し離れたヌムト湖畔の地域だという。

そこへ行くには、オビ川に面する中心集落までヘリコプターで飛んだあと、ボートをチャーターしてオビ川、スィニア川を遡って到達するそうだ。このことを聞いただけでもずいぶん山懐深く入った地域であることが想像される。

※ 大石さんが調査研究をした二つの地域です。

そんな山懐深いところで、先住民族たちはトナカイ牧畜、漁撈、狩猟、そして採集などで生活を営んでいるという。

これらの先住民族は、ソ連時代にはそれぞれトナカイ牧畜や漁撈などのソホーズ(国営企業)に属して働いていたのだが、ソ連崩壊とともにほとんどの人が個人で生きていく道を選択したという。彼らは高齢ということもあり、国からの年金を受給しながら、個人で細々とトナカイ牧畜や、川での漁撈などで生計を立てているという。

そこにおいて、生活する人たちの間にはトナカイ肉や毛皮と魚とを交換したり、あるいは家畜の飼育を委託したりという関係が成り立っているということだ。つまり彼らは自らの生産物を贈与交換することによってサブシステンスの仕組みが出来上がっていると大石氏は観察したという。

一方で現代ロシアが抱える問題点も先住民居住地域では課題となっているという。それは、若者の就業先が限られており、たとえ就業できても親もとへ帰ってきて親の年金を頼りに、親の生業の手伝いをしながら生活している若者が多いという。

※ オビ川の支流のスィニア川の上流域には図のように転々として戸数2~3戸の小集落が点在しているそうです。

ポスト社会主義時代(ソ連邦崩壊後)は、ロシアの人々の生活を大きく変えたようだが、その波はロシアの僻地であるウラル地方に住む先住民族にもその波が及んでいるということのようだ。

大石氏が研究対象としたフィールドは、現在地下資源が有望視されている地域でもある。はたして彼らの生活がこれまでのように続いていくのか否か?

北極海の環境が変わろうとしている今、北極域における経済活動や環境保護にかかる問題に関する国際的な協議の場として「北極評議会( Arctic Council)」が設けられ、先住民族6団体が常時参加者として加わり、議論に参加している。

先住民族が暮らす地域の環境が保たれ、持続可能な形での開発となるのか、注目される地域の一つである。

※ シベリアのウラル山脈の麓で生活する先住民の暮らしの一風景です。

5月25日(金)夜、北大スラブ研の公開講座の第6回目の講座があった。

今回のテーマは「シベリア北方少数民族の年金生活者:村落におけるマイナーサブシステンスと交換の役割」と題して、日本学術振興会特別研究員の大石侑香氏が講師を務めた。

※ 日本の女性も逞しくなりました。こうした女性がシベリアのウラル山脈の奥深くまで行って調査研究をするのですから…。

まず講義題の中に、私にとってまた新しい言葉が出てきた。「マイナーサブシステンス」なる言葉である。事前に調べたところsubsistence(サブシステンス)とは、「生きるにあたって必須不可欠な要素」とあった。その頭にminor(マイナー)が付くので、「村落のような小さな単位における必須不可欠な要素」と私は解した。

大石さんの研究フィールドは、北極圏域に近いにシベリアの森林地帯で、一つはオビ川の支流スィニア川の流域のハンティという地域と、そこから少し離れたヌムト湖畔の地域だという。

そこへ行くには、オビ川に面する中心集落までヘリコプターで飛んだあと、ボートをチャーターしてオビ川、スィニア川を遡って到達するそうだ。このことを聞いただけでもずいぶん山懐深く入った地域であることが想像される。

※ 大石さんが調査研究をした二つの地域です。

そんな山懐深いところで、先住民族たちはトナカイ牧畜、漁撈、狩猟、そして採集などで生活を営んでいるという。

これらの先住民族は、ソ連時代にはそれぞれトナカイ牧畜や漁撈などのソホーズ(国営企業)に属して働いていたのだが、ソ連崩壊とともにほとんどの人が個人で生きていく道を選択したという。彼らは高齢ということもあり、国からの年金を受給しながら、個人で細々とトナカイ牧畜や、川での漁撈などで生計を立てているという。

そこにおいて、生活する人たちの間にはトナカイ肉や毛皮と魚とを交換したり、あるいは家畜の飼育を委託したりという関係が成り立っているということだ。つまり彼らは自らの生産物を贈与交換することによってサブシステンスの仕組みが出来上がっていると大石氏は観察したという。

一方で現代ロシアが抱える問題点も先住民居住地域では課題となっているという。それは、若者の就業先が限られており、たとえ就業できても親もとへ帰ってきて親の年金を頼りに、親の生業の手伝いをしながら生活している若者が多いという。

※ オビ川の支流のスィニア川の上流域には図のように転々として戸数2~3戸の小集落が点在しているそうです。

ポスト社会主義時代(ソ連邦崩壊後)は、ロシアの人々の生活を大きく変えたようだが、その波はロシアの僻地であるウラル地方に住む先住民族にもその波が及んでいるということのようだ。

大石氏が研究対象としたフィールドは、現在地下資源が有望視されている地域でもある。はたして彼らの生活がこれまでのように続いていくのか否か?

北極海の環境が変わろうとしている今、北極域における経済活動や環境保護にかかる問題に関する国際的な協議の場として「北極評議会( Arctic Council)」が設けられ、先住民族6団体が常時参加者として加わり、議論に参加している。

先住民族が暮らす地域の環境が保たれ、持続可能な形での開発となるのか、注目される地域の一つである。