きょうの天気、気温は放射冷却現象のためでしょうか、午前中の前半はとっても冷えましたが、後半からは気温が上ってきました。

午前5時で0.1度、それが7時ではマイナス1.8度となりました。こうやってずーとみていると、午前5時よりは6時、7時の方が低くなるのですね。ひとつ分かりました。

お昼には6.3度にまで上がり、午後2時で7.2度、今のところの最高気温は1時47分に記録した 8.0度 のようです。その後はゆっくり下がり続けるのでしょう。

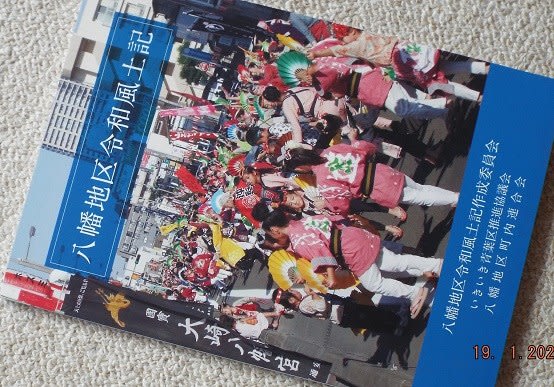

今年1月にこういうものが出来上がりました。なかなかに素晴らしい風土記となりました。」八幡地区令和風土記」です。完成までには約2年間かかっていますので、平成最後の風土記としてもよかったのでしょうが、まあそれよりは新しい元号「令和」を使った方が、それも令和初ということを強調したかったのか。

表

裏

裏

全部で128頁ですか。これ一冊があれば八幡地区のことは大体分かります。大変便利な冊子です。今学区内には33の町内会がありますが、各町内会の名前の由来から現在の活動まで1から2頁で紹介しています。

また、八幡地区の名前の由来にもなった大崎八幡神社(現在は神宮)や龍寶寺のことも詳しく載っています。門前町として大きくなっていった八幡地区のことが理解できますし、現在学区内にある学校等の公的な施設のことも書かれていますので何かと役に立ちそうです。

以下は、”ダイワ鮎マスターズ33”の中の「上田弘幸55問55答」からの私が気になったことの抜粋です。今後の鮎釣りに生かせるかなと思ったところです。

「今のハイパー系は(ソリッドの部分が)10センチ程度。それでチューブラー部分に直結しているので、アタリのエネルギーは瞬間的にチューブラー部に到達します。だからハリ掛かりもバッチリ、自在に走られたりすることもありません。引く・止めるなどのおとり管理も普通にできます。」

「ボル引きはだれもが釣らないような瀬の流芯の激流に沈む石の上や横をオトリに登らせるイメージで強引に引く釣りです。・・・。オトリが浮かないように底をキープするためのソリッドといえます。」

「これら(垂直引き・横だし・ボル引き)の釣りは、オトリを浮かせたり引いたりのテンションを頻繁に、連続的に、しかも強くかけることで成立します。・・・。ソリッド穂先ならば無理に引いてもオトリが弱りにくいという絶対的な利点があるのです。」

「(ハナカンは)上流側に片編み付けをする。掛った衝撃でハナカンが滑って上に移動します。それがクッションになるから切れにくい。」

「中ハリスはオトリの周りに常に密着するイトです。だから太すぎると違和感を抱いて泳ぎに影響が生じます。些細なことのようで、結構大事ですよ。特に朝一番の追いが悪い時の試合、準決勝はいつもそうです。」

「オモリは苦手というのが一番。・・・。背バリは、自分の現在の釣りには必要性を感じません。」

「(目印は)ボル引きをやり始めた今年からは1mの均等間隔に統一しました。まず一番下を決めて、それがハナカンからの80㎝上なら、それ以降1m間隔で天上糸まで全部で4~5つ付けています。・・・。どの角度でもどれかの目印を見ればいいわけ。」

「国の手尻はサオ尻ツンツンからマイナスです。・・・。サオが胴調子なのでよく曲がります。手尻が長いと抜きにくくなるんですよ。」

「時間帯は関係ありません。ボル引き掛るアユがいるかいないかが問題であって、いれば掛かる。養殖かどうかも関係ないです。さいしょから激流の芯に、1度は死んでもいいくらいの気持ちで入れます。養殖だからといって、大事にして慎重になりすぎるとかえって弱るだけ。元気なうちに、芯へ入れるのが正解です。」

参考になりましたか?