小麦を刈り取って天日乾燥して、脱穀して、脱穀後の麦藁(麦わら)を細断しました。そして今回、この細断した麦藁を畑にばらまいて、トラクターでうない込みました。これで、小麦に関わる作業を一通り終わりました。小麦の収穫から、麦藁のうない込みまでの時期は、梅雨のシーズンに重なります。このため、常に天候を見ながらの農作業となります。天候が悪いと、作業が終わるのが7月にずれ込んでしまいました。

細断した麦藁をかかえる かかえた麦藁を畑にばらまく

一つの小麦畑の作業は今回で終わりました。しかし、もう一か所の麦畑の作業が終わっていません。刈り取った小麦を天日乾燥したままです。明日か明後日に脱穀だけでも済ませようと思います。脱穀した小麦粒は、むしろ上で再度天日乾燥して保管しようと思います。そして、製粉してパン,うどん,てんぷらなどにして食べようと思います。

ところで、農協に勤めているM君に製粉所がある場所を調べてもらっています。しかし、米粉の製粉所はあるようですが小麦粉の製粉所は近くには無いようです。山口市方面に行けばあるそうですが、そこまで小麦を持っていくのが大変です。製粉所が遠距離にしかないようならば、家庭用製粉機を購入するしかなさそうです。

トラクターで、小麦藁を畑にうないこみ作業中

毎年、7月の第二日曜日の朝8時から道普請(クリーン作戦)です。私は去年と同じように、草刈機を持って1班の皆さんが集まる場所に行きました。そして、道端の草を刈り取りました。また、街路樹にからまる藤を取り除いたりしました。道普請が終わると、集合場所に集まって班長の挨拶後に解散しました。

今日14日は高松八幡宮の夏祭りです。早朝から神輿が麻里府から麻郷にかけてあちこち巡ります。私の住む地区には、午後5時頃に笛を吹いたり太鼓を叩きながらの神輿が到着しました。昔は何人かが担いで巡ったのでしょうが、今は車に乗って巡っています。

朝の道普請(クリーン作戦) 御初穂料奉納でいただいたお札他

私は、40年以上山口県にいなかったので、神輿にどう接してよいか全く分かりませんでした。近所の親切な方に、御初穂料を奉納することを聞いてそのようにしました。教えていただきありがとうございました。奉納すると、ご飯に入れる初穂米や五穀豊穣のお札をいただきました。

神輿を遠巻きに眺めていると、同級生のT君にばったり出会いました。この春から、高松八幡宮の氏子総代をY先生から引き継いだそうです。Y先生は私の恩師で、中学生時代に英語を教わりました。その頃、Y先生の家に遊びに行ったことがあり、庭の芝生の緑がとてもきれいだったことを覚えています。当時、芝生がある家は珍しかったです。

氏子関連の皆さん、早朝からご苦労様です。

車に乗ってやってきた高松八幡宮の神輿(麻里府や麻郷を順に巡っている)

ところで、桃の木が重篤な病気になったようです。その兆候は、桃の幼果に袋がけをしていた頃にすでに兆候がありました。ある枝の葉が縮れていたのです。ほんの少しの枝先のことでしたので、たいしたことはないと思って、そのままにしておきました。ところが、桃の実を収穫しはじめた7月上旬に桃の木の約半分の葉っぱが縮れ始めたのです。袋がけしていた桃の実は大きくならず、みんな小さいままカビが生えていました。もちろん葉も茂りません。これはもう桃の病気しか考えられません。

一度大きな枝を切断するも、他の枝も病気に(〇の部分)

病気の症状が出た太い枝を切断しました。その枝を切断した時、粉がふいたような木屑が出てきました。これは変だと思っていたら、しばらくして新たに他の枝も病気の症状が出てきました。これまま放置すると、桃の木全体が病気になると考えられました。

新たに病気の症状(縮れた葉)の枝 仕方なく、根元を深く切断

私は桃の専門家ではないのですが、一旦病気が出た木は伐採して焼却することがあるそうです。さすがに、伐採して焼却するのは躊躇しました。そこで今回、桃の根元の一つをばっさり切断することにしました。これで、この桃が助かるかどうかは分かりません。もし桃全体が枯れてしまうならば、新しい場所に桃の苗木を植えようかと思います。

根元をばっさり切断した桃の幹、切断しなかった幹は助かるでしょうか?

切断した幹の切り口には、腐敗菌が入らないようにシール剤を塗っておきました。これで、切断面が保護されましたが、桃の病原菌が他の幹に移っていないか心配です。今回の切断が成功したかどうかは秋に分かると思います。失敗の場合は、桃の木自体を伐採してたき火で燃やそうと思います。人間が品種改良して作り出した果樹は、どうしても病気に弱いようです。私は桃に殺菌剤や防虫剤などの農薬をいっさいまきませんでした。このため、はからずも病気になってしまったのではないかとも思っています。この次に桃を作る場合は、実が小さくても病気に強い品種を作りたいと思います。

切断面に殺菌シール剤を塗布 殺菌シール剤を塗り終えた切断面

土曜日の夕方、いつものように麻郷ふるさと会による麻郷嵯峨音頭と田布施音頭の練習がありました。なかなか太鼓や歌を覚えられない私も、恥ずかしながら参加しました。子供達が集まる前に大人同士で練習しました。しかし太鼓も歌もなかなか覚えられず、いまいちまだ体になじみません。

子供達が来る前に大人同士で練習 集まってきた子供達の点呼

子供達が集まってきた18時半以降、私は麻郷公民館の1階におりて麻郷嵯峨音頭の歌を大人数人と歌いました。この調子では、田布施音頭は諦めて麻郷嵯峨音頭だけでも覚えるしかありません。麻郷嵯峨音頭は、室町時代から引き継がれたとても古風で独特なリズムです。歌い出しのタイミングも独特で、覚えるのに苦労しています。単に私が年を取って、覚えにくいだけなのかも知れませんが。

子供の練習時間、大人数人と麻郷嵯峨音頭を歌う

ところで、今回から踊りの練習が始まりました。踊りは太鼓や歌ほど難しくないようですが、手の動作や足の動きをすぐに忘れてしまいます。本番までには、麻郷嵯峨音頭の歌と踊りだけでもマスターしたいと思うのですが、気はあせるばかりです。

子供は覚えるのが早い、踊りの動作がちゃんと身についている

濡れた麦藁は細断しないで、竹竿にかけて干しておきました。その干した麦藁がカラカラに乾いたため、今回カッターで全て細断しました。午後4時以降に作業したのですが、まだ暑さが残っており汗だくで作業しました。最初、乾いた麦藁を竹竿から外して、カッターそばに運んで積み上げました。

乾いた麦藁を竹竿から外して、カッターそばに積み上げる

続いて、発動機を起動してカッターを動かしました。麦藁は、束を一気にカッターに入れると、回転が遅くなったり場合によっては回転が止まったり、またベルトが外れることがあります。少しずつ繰り出すようにして麦藁をカッターに挿入します。麦藁はカラカラに乾いていたため、あっと言う間に吸い込まれて細断され、数メートル先に飛びました。

発動機を始動し、カッターを回転 麦藁を少しずつ繰り出すように挿入

しばらく作業していると、日が傾いて作業場所が山陰に入りました。そして、少し風が吹いて涼しくなってきました。細断された麦藁は、山のように積み上りました。この積み上った麦藁は後日、畑にばら撒いてトラクターで土にうない込むつもりです。うない込みが終わったら、大豆,キビ,またはソバなどの種まきをしようと考えています。

山陰に入り少し涼しくなるも、延々と細断作業を続行

猛暑が続いています。このため農作業できるのは、午前中の10時位までと午後4時以降です。この涼しい時間帯でも、30分作業して15分休むなどしないと、汗だくになります。耕運機を操作しながら歩くのはそれほどでもないのですが、クワをふるったり手に鎌を持って雑草を刈り取りするのは辛い物があります。

耕耘機で東西方向に除草耕耘 除草耕耘(東西方向)が終わった里芋畑

今回は里芋畑の草取りをしました。私は草取りをする場合、耕運機が通れるように里芋を配置しています。このように里芋を配置すると、東西南北方向に株間を耕耘除草できます。今回は、最初東西方向に耕耘し、次に南北方向に耕耘除草します。この猛暑、なるべく体力を使わなくても済むように除草しています。なお、株元の雑草は手で抜いて土寄せしておくと万全です。

東西の耕耘除草が済むと、今度は南北方向に耕耘除草

里芋の次は、陸稲(もち)の除草です。米作りのうち、水田での稲作は田植え前の作業が大変ですが、畑での米作りは種まき後の除草が大変です。必ず除草しないと、いつの間にか陸稲が雑草に埋没してしまいます。水田がなかった山間部の農村は陸稲作りに苦労したはずです。今、陸稲を作っている農家はほとんどいないようです。さらに、うるちの陸稲を作っている方はいないのではないかと思います。そもそも、うるちの陸稲の種籾は売っていません。うるちの陸稲を作っている私は、毎年種籾を更新するしかありません。

ところで、今年初めてごぼうを作ってみました。これまた、雑草に飲み込まれそうでした。他の農家と比較すると、とても収穫できるほどに成長していません。秋にごぼうを収穫できるかどうか微妙です。

耕耘除草した陸稲(もち)畑 除草中のごぼう、秋収穫できるか微妙

田布施川沿い史跡巡りウォーキングも、いよいよ後半になりました。8月の予定は田布施町の交流館から田布施川上流の西田布施方面を歩きます。今回は実際に歩くのではなく、バイクでおおよそのコースを決めるために走りました。しかしながら、あまりの暑さのため汗が途切れなく出ました。バイクのため風が来るだけましです。しかし、実際に歩くとなると日陰も少なく厳しいウォーキングになると予想されます。今の季節を考えて、8月のウォーキングを9月にスキップした方が良いのではないかと思いました。

交流館駐車場バス乗り場をスタート 長田の聖観世音菩薩堂

本番ウォーキングでは岸信介氏のお墓を訪れる予定ですが、今回はバイクのためスキップしました。長田の聖観世音菩薩堂を訪れました。続いて、西田布施小学校前を通って、佐藤栄作氏のお墓を訪れました。そして、近くの八尋石八幡宮をお参りしました。

西田布施小学校前を八尋石八幡宮に向けて走る

八尋石八幡宮をお参りすると、次に国木小学校跡地に行きました。ここには西田布施小学校に統合される前の国木小学校がありました。二宮金次郎の像が当時のまま残っています。本番では、ここから多賀山に登る予定ですが、今回はバイクで来たので登りませんでした。国木小学校跡地から農道を通ってファームランドに行きました。

二宮金次郎像が建つ国木小学校跡地 ファームランドの温室

本番ウォーキングでは、ファームランドで食事をしてトイレ休憩するつもりでした。職員の方に聞くと、食堂を使うことができるのは1~5月のイチゴ収穫時だけとのことでした。トイレはいつでも使用OKとのことでした。ウォーキングは9月になりそうですので、ファームランドに寄ることはできなさそうです。ファームランドを出ると、石走山古墳に向かって走りました。途中、のどかな田園風景が綺麗でした。

西田布施ののどかな田園風景を見ながら石走山古墳に向かう

のどかな田園風景を見ながらしばらく行くと、田布施苑方面に向かう直線コースを、山陽本線をまたぐ前の交差点で右に曲がりました。曲がってすぐの所に石走山古墳への案内板がありました。そして、その案内板からすぐ近くに国森古墳への案内板もありました。本番ウォーキングでは、両方の古墳を見学する予定です。その後、田布施川右岸を1Kmばかり通って交流館に戻りました。

石走山古墳への案内板 田布施川右岸をのんびり走行

バイクで測った距離は約11Kmでした。本番では8Km程度に抑えようと思います。距離を縮めるため、出発地点を交流館から西田布施公民館にするのも良いかも知れません。今回走ったコースをもう少し練り直して、本番ウォーキングのコースを決めようと思います。

赤線は今回走ったルート、橙線は本番で歩く予定の山道

ハンマーナイフモアを使ってオリーブ畑の草刈りをしようと思いました。ところが、先日の豪雨時に少し濡れてしまいました。このためでしょうか、豪雨以降さっぱりエンジンがかからなくなりました。火花は飛ぶので、タンク内かキャブレター内に水が入ったようです。こうなると、キャブレターを分解しなければなりません。さらに普通の草刈機も調子が良くありません。

このため、今回は久しぶりに大鎌(scythe)を使って草刈りしてみることにしました。大鎌には、日本に古くからある笹などを刈る大鎌と、西洋から入って来た主に牧草を刈る大鎌(scythe)があります。今回使うのは大鎌(scythe)です。

〇の部分を緩めて、取っ手をスライドさせて持ちやすい位置にする

この大鎌(scythe)、私が小中学生の頃に牧草を刈るため日常的に使っていました。普通の手持ち鎌は刈り取る範囲が狭いのですが、この大鎌(scythe)は一気に広い範囲を刈ることができます。エンジン式草刈機ができる前は、この鎌が重宝していました。刈り取った草はそのまま天日で乾燥し、夕方乾いた頃に集めて牛に食べさせていました。

腰を使ってリズミカルに大鎌を振る 刈り取った広い範囲の草

大鎌(scythe)を使う前に、取っ手を持ちやすい位置に調整しました。砥石で刃を研いだ後、雑草を刈り取る作業に入りました。この大鎌は地面を滑らせるようにして刃を動かすと、楽に綺麗に刈ることができます。しかし、この畑は大きな石が所々露出しています。そのため、大鎌の刃を地面から数センチ浮かして草を刈らないと石に当たります。このため、このオリーブ畑は草がとても刈りにくい畑の一つです。

この炎天下、1時間近くこの大鎌(scythe)を使っていると、滝のように汗が噴き出てきました。あまりの暑さに、頭もくらくらするような気がしてきました。水分補給用の水筒を持ってくるのを忘れたこともあり、正午前に退散することにしました。やはり、効率的に草を刈り取ることができるとはいえ、この炎天下で大鎌(scythe)を使うのは無茶だったかもしれません。秋冬に使おうと思います。

久しぶりに使ってみた大鎌(scythe)、猛暑の今使うのは無理か

前回、天気雨の中で小麦を脱穀しました。今回、脱穀後の麦藁を細断をしようと小麦畑に行きました。すると、がっかり!!脱穀後の麦藁にブルーシート2枚をかぶせていたのですが、1枚が風雨で飛ばされていました。おまけに、雨で麦藁の半分がびっしょり濡れていました。

ブルーシート1枚が外れている 濡れた小麦藁を撤去

濡れた麦藁は、細断できません。細断できてもカッターにとても負担がかかります。また、細断後のワラは湿っているため遠くに飛びません。このため、濡れて湿った麦藁を竹竿にかけて干すことにしました。乾いた後に細断します。

雨でぬれた麦藁を竹竿にかけて干す、乾燥後に細断

半分の麦藁は湿っていましたが、残り半分は雨に濡れておらず乾いていました。この乾いた麦藁を今回細断することにしました。細断作業の前に、カットする藁の長さを調整しました。今回は、15cmの長さでカットできるようにカッターのギアを調整しました。

15cmで細断できるようギア調整 いよいよ細断、発動機を始動

発動機を始動すると、脱穀機を動かしたときと同じようにベルトでカッターを動かします。カッターが回転し始めると、次にクラッチを入れて回転刃が勢いよく回るようにします。そして、少しずつ麦藁を入れると15cmの長さで麦藁が細断されます。細断された麦藁は、数メートル先に飛ばされます。

カッターに少しずつ麦藁を挿入、細断された麦藁は数m先に吹き飛ばされる

1時間位作業したでしょうか、麦藁は細断されて山のように積み上がりました。干した麦藁が乾いた頃、もう一度この畑でに来て細断します。細断した麦藁は広く畑に散布して、トラクターで土に混ぜるように耕耘しようと思います。竹竿に干した湿った麦藁、雨で濡れないようにブルーシートをかけておきました。

山のように積み上がった、細断された麦藁 乾燥中の麦藁、ブルーシートを被覆

昨日6日は母親の退院日でした。午前中私は歯医者に行かなければならなかったため、退院は午後になりました。周東総合病院に行くと母親は、身支度をして荷物をそろえて待っていました。去年よりも早くしかも容易に手術が終わったためか、すこぶる元気でした。

母親は買いたいものをメモしていました。このため、帰宅後少し休んでから私が買い物に行きました。そして、メモしたものを買いました。買い物から帰った頃、山口市の妹から電話がかかってきました。無事に母親が帰宅したことを話しました。それを聞いて、妹も安心した様子でした。

退院のため周東総合病院へ向かう 病室からの眺め、琴石山が見える

ところで、母親の退院前の午前中に歯医者に行きました。数年間歯医者に行かなかったのですが、先日奥歯に被せていた銀が何かの拍子にポロリと取れてしまいました。このため、歯医者に行くことになりました。新しく作り直すことにしたのですが、私の新しい歯を作ってくれたのは、私の中学高校の同級生Ⅰ君です。彼が歯科技工士になったのは知っていましたが、こうして私の歯を作ってくれるようになるとは想像もしていませんでした。私の歯を作ってくれたⅠ君のように、地域に根を下ろして貢献している同級生がいることを改めて実感しました。

身支度をして荷物をそろえて待っていた母親、すこぶる元気

母親が退院したその日、毎週土曜日夕方は麻郷嵯峨音頭と田布施音頭の練習です。私が麻郷公民館に着いた時、すでに太鼓の音が鳴っていました。早くから来て練習している人がいるのですねえ。18:30までは大人の練習です。私は今回、主に歌の練習をしました。

嵯峨音頭は、400年位前から引き継がれた古い踊りですので、現代音楽のリズムと少し違います。また譜面らしきものもありません。古来から実際に叩いたり歌って、体で覚えて引き継がれてきたようです。古い踊り(400年位前の念仏踊りがルーツらしい)ですので、太鼓のリズムと歌詞の流れを合わせるタイミングがなかなか難しいです。

大人の練習中、集合した子供達 集合した子供達の点呼

18:30からは子供達の練習時間です。麻郷公民館の一階では麻郷嵯峨音頭の練習を、二階では田布施音頭の練習です。私は一階に下りて、子供の打ち鳴らす太鼓に合わせて麻郷嵯峨音頭を数人の大人と一緒に歌いました。

最初は、太鼓と歌が合わなくて、何度か中断しました。太鼓と歌を合わせるコツは、「どっこいしょ」とか「よいやさのさ」の合いの手の掛け声です。何度か練習していると、私も少しは慣れ、子供達も歌や合いの手に合わせながら太鼓を叩けるようになりました。練習はうそをつかないですね。8月の本番までには、太鼓,歌詞,合いの手,踊りをみんなマスターしていると思います。

子供達が叩く太鼓に合わせて、大人が歌って合いの手を入れる。だんだん上手に

梅雨のため、このところずっと雨が続いています。昨日の朝少し晴れ間が見えたため、先日刈り取って干していた小麦を急遽脱穀をすることにしました。麦の刈り取りと脱穀シーズンは梅雨と重なるため、天候がとても気になります。脱穀するための農機具を、午前中に小麦畑に急いで配置しました。運搬機,発動機,そして脱穀機などです。脱穀機は11年前に東京でいただいたもので、腐った台座を修理したり、その台座を補強したり、ベルトを交換したり、螺旋を修理したりしながら使い続けているものです。本当は自動脱穀してくれるハーベスターが欲しいのですが、とても高価で私には買えません。

午前中、脱穀しやすいように発動機や脱穀機などを急いで畑に配置

これまで、いろいろな農機具を使って脱穀をしてきました。一番古風なのは穂を棒でたたいて脱穀していました。一番古い農機具は千歯こぎです。次に、小学生や大学生などに脱穀を教える場合はよく足踏み脱穀機を使いました。そして、今回使う脱穀機よりも古い動力脱穀機も使いました。その古い動力脱穀機は私が山口県に帰る前にもらわれて行きました。その脱穀機、今も大切にされているでしょうか。山口県では栽培する麦の量も多くなったため、足踏みではなく発動機を使った脱穀機を使いました。

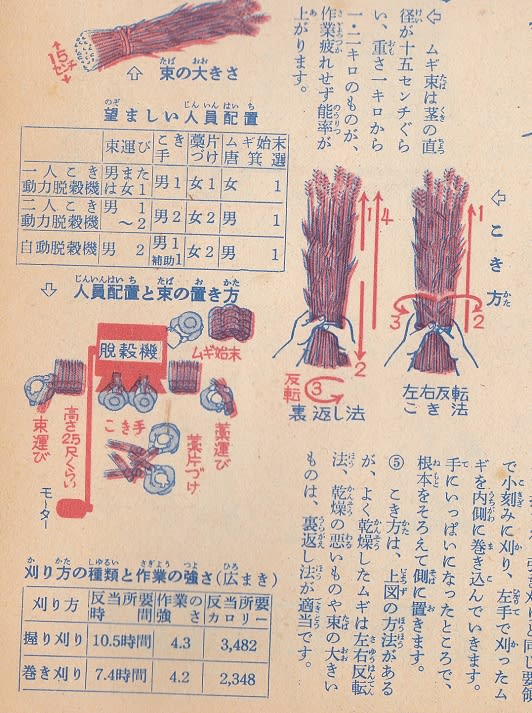

ところで、古い雑誌「家の光」に麦の脱穀方法の記事が掲載されていました。しかし、4人~6人で脱穀する方法でした。すべてを一人で脱穀する方法はありませんでした。このため、私一人でも脱穀しやすいように、自分なりに機械の配置や麦束の置き方などを考えて作業しました。

数人で麦を脱穀する方法 抜粋:家の光昭和34年5月号

脱穀するための農機具をすべて午前中に畑に搬入して、すぐに脱穀できるように手筈を整えてからお昼ご飯にしました。昼ごはんを食べた後、小麦の脱穀作業に入りました。まずは、干した小麦を運搬機の荷台に積むように載せました。

小麦束を直接地面に置くと、穂に土が付くことがあります。すると、穂に付いた土や砂が脱穀時に混じることがあります。それを避けるために荷台に小麦束をいったん置きました。地面に置く場合は、必ずムシロやビニールシートを敷かなければなりません。また、脱穀中に小麦粒が地面に落としてしまうことがあります。そのような場合、その小麦は捨てます。一度砂が混じってしまうと、小麦粒と砂を選別することは極めて困難だからです。

さらに、雨に濡れた小麦は黒いカビが生えたり穂発芽することがあります。このため、ビニールシートをかけていたとは言え、シート端の小麦は雨が吹き込んで濡れている可能性があります。このため、シート端の麦束は捨てました。この捨てた麦は、スズメや鳩さんに食べてもらいましょう。良質の小麦を得るためには、もったいないは禁句です。

干した小麦束を竹竿から外す 小麦束を運搬機の荷台に積む

運搬機の荷台に小麦を積み終わると、いよいよ脱穀の開始です。まず、発動機を起動します。この発動機は八王子でいただいたものでとても古いのですが、10年以上全くの故障知らずです。発動機を起動して平ベルトを脱穀機のプーリーに繋ぎます。ドラムが勢いよく回り始め脱穀機の挿入口に麦穂を差し込むと、麦穂から麦粒が外れます。

発動機の回転を平らベルトで脱穀機に伝え、脱穀の開始

麦穂から外れた麦粒は、脱穀機の脇から吐き出されます。脇には口を開けた袋を置いてあります。脱穀された小麦粒は、次々にこの袋に入ります。麦藁がわずかに混じってはいますが、許容範囲です。脱穀された小麦粒を手のひらですくい上げると、収穫の喜びを感じることができる一瞬です。

麦穂を脱穀機に挿入 脱穀された小麦粒を手にひらで確認

気持ちよく脱穀していると、ポツポツ雨が降ってきました。これは困った。せっかく脱穀しているのに!!小麦が雨に濡れると収穫が台無しです。本降りになる前に、脱穀を急ぎました。一度は休憩したいころでしたが、休憩なしで脱穀を続行しました。溜まった麦藁くずを整理したり、積んだ麦藁を移動したりと、とにかく雨との競争でした。それでも3時間くらい奮闘した結果、本降り直前に脱穀を終了できました。あーあ、疲れたあ!!

雨が本降りになる前に、休憩せずに脱穀を続行!

最後の一束を脱穀し終わる頃に、ザーっと雨が本降りになりました。かろうじて小麦の脱穀を全て終わりました。間に合って良かった!!雨が降りしきる中、急いで雨対策をしました。まず、脱穀を済ませたばかりの大切な小麦に雨が当たらないようにビニールシートを掛けました。

最初の予定では、麦の脱穀後に山のように積んだ麦藁を細断する予定でした。そして、畑にばらまく予定でした。しかし、雨でぬれた麦藁は細断できません。この麦藁は、後日細断することに予定を変更しました。

後日細断できるように、山のように積まれた麦藁をビニールシート2枚で覆いました。そして雨の中、運搬機や脱穀機などを我家の倉庫に次々に収納しました。傘もささずに作業したためびっしょり濡れてしまいました。やれやれ、とんだ脱穀作業になってしまいました。仲間がいれば手っ取り早くできたのですが、一人では限界があります。晴耕雨読のとおり、あせらず天候に合わせてのんびり作業するしかありません。

雨が降りしきる中、脱穀後の麦藁にビニールシートを被覆

このところの大雨で桃園に行くのをすっかり忘れていました。久しぶりに行ってみると、豪雨と風のため、1/3位の桃が落下していたりカビが生えて腐っていました。それでも、去年よりはたくさんの桃が収穫できそうです。桃の幼果に袋がけした時はどれだけ収穫できるか、素人の私には予想できませんでした。しかし今は、30個以上は美味しい桃が収穫できる見込みですので良かったです。

袋を開ける時のドキドキ感 美味しそうな桃色、虫も入っていない

桃を収穫するときの目安として、私は次のように考えています。一番目は時期です。7月上旬が桃の収穫時期です。また、スモモの収穫が終わる時期も目安の一つです。二番目の目安は、白い袋中に桃色が見えることです。桃色なればそろそろ収穫できる日が近づいています。そして、三番目の目安は、袋の上から触ってみた感触です。色が良くても固い桃は、収穫はまだできません。触ってほんのりと柔らかい桃が収穫適期です。甘い匂いも基準になります。さらに、桃の木全体にカナブンなどの虫が飛び回っていることも一つの基準になります。私が子供頃、カブトムシも桃の木に来ていました。

葉が付いたまま桃を収穫、甘い匂いが漂う 素敵なピンクのお尻です

ところで3日に入院した母親は、昨日4日に白内障の右目を手術しました。左目は去年の7月末に手術しています。今回は、残った右目の手術です。妹が山口市から来てくれたので、私は妹を周東総合病院に送り迎えする役目です。妹は、手術する母親にずっと付き添ってくれました。このため、母親も安心して手術に臨めたでしょう。

今回収穫した桃、落下した桃はしばらくして食べるか、煮て桃缶状にして食べる

手術が終わった頃、妹から電話がありました。手術は短時間で終わって成功とのこと。周東総合病院に行き、手術の終わった母親と少し話をしました。そして、妹を連れて我家まで帰りました。我家で、コーヒーを飲みながら妹と談笑しました。妹が帰る時に、、ピーマン、ナスなどと一緒に収穫したばかりの桃を6,7個持って帰ってもらいました。妹の夫も眼が悪くて手術したとのことですので、これまた心配です。

妹が帰ると、少し傷んだ桃を一つ食べました。皮を剥いた桃にかぶりつくと、とてもジューシーで桃汁が口からこぼれ落ちました。梅雨のシーズンですのでやや甘みが足りなかったのですが、それでもほんわかした甘さが口内に広がりました。

指でつまんで桃の薄皮を剥ぐ 一口かぶりつく、シューシーでほのかな甘み

昨日3日の豪雨は久しぶりでした。午前中に母親を目の手術のために周東総合病院に入院させましたが、その午後はカミナリが鳴り響く豪雨になりました。入院が豪雨前で良かったです。畑に置き忘れた農機具をあわててしまったり、本降りになる前にキュウリ,ナス,ピーマンを急いで収穫しました。

畑に溜まった泥水が、低い場所を求めて流れを作っている

陸稲畑に行ってみると、畑と言うよりは田んぼのようでした。この畑は砂質のため比較的水がはけやすいのですが、降る量が圧倒的に多いので水たまりになっていました。これだけ畑内を水が流れていると、せっかくまいた肥料が流出してしまいます。家の舗装道路、脇の溝から水が溢れ出していました。

田んぼのような陸稲畑 脇の溝から道路に水が溢れ出る

私が子供の頃に住んでいた家は、今の家の下の方にありました。南北と西には田んぼがありました。つまり、低い位置に家が建っていました。このため台風などで大雨が降った日は、よく床下浸水していました。畳を剥ぐと、下にはピチャピチャと水面が広がっていました。また、風の強弱に合わせて、土壁が揺れていたのを覚えています。

雨が滝のように降りそそぎ、風でしぶきが舞い上がる

台風が来る直前に、父親が窓のあちこちを板で打ち付けていたことを覚えています。そして、すべての雨戸を閉じました。全ての雨戸を閉じると、昼間でも家の中が暗闇になります。そんな時に面白かったのは、雨戸にあるたくさんの小さな節穴から通った外の光景が、室内の障子のあちこちに投影されることです。針穴写真機のように上下がひっくり返った風景があちこちに投影され、不思議の世界のようでした。

ところで、今回の豪雨で作物がだいぶやられてしまいました。たとえば、5月に種をまいたトウモロコシ、雨と風でほとんどが倒れていました。雨が止んだら起こそうと思います。しかし、いつ雨が終わるのでしょうか。

雨風で半ば倒れてしまったトウモロコシ

東京での生活も、今日(25日)で最後です。家内は早朝から出勤しているため、私が起床した時は誰もいませんでした。誰もいない我家で朝食を取り、9時頃に山口に向けて帰ることにしました。最初、歩いて駅まで行く予定でした。しかし、雨が降っていたため近くのバス停留所からバスで駅まで行きました。

10月にまた来ます、東京の我家 雨が降る南陽台街をバス停まで徒歩

雨でしたが、京王線も横浜線も新幹線も山陽本線も時刻どおり動きました。午後4時頃に田布施駅に着きました。駅前のスポーツ店に少し寄ってから帰りました。田布施駅からはいつも歩いて帰るのですが、あいにくの雨でしたのでタクシーで帰りました。ちょうど1000円でした。

家に着くと、リンちゃんが驚いたように迎えてくれました。5日は長いようで、あっと言う間でした。4ヶ月後の10月にまた東京に行く予定です。10月は娘が帰国するようなので、今回よりも忙しい東京になりそうです。

新幹線を乗り換えた広島駅、徳山で降り田布施駅に

先日小麦を刈り取りして以降、東京に行くなどしてまったく小麦畑に行っていませんでした。梅雨の時期の今、あっと言う間に雑草が茂っていました。この畑は生活道路に面しているため、地区の皆さんがよく通ります。このため、草を生い茂らせたままにしておくことはできません。私的にも一番困ることは、草が生い茂っていると空き缶や弁当くずが捨てられやすくなることです。実際、空き缶が一つ、ペットボトルが二個捨てられていました。

右の舗装道路側の茂った雑草 舗装道路に面した畑を綺麗に除草

畑全体を草刈機で除草しました。しかし、切株や倒木などの場所は草刈機では綺麗に除草できません。そのような場所は、カマを使って刈り取りました。梅雨のシーズンは、雑草の伸びる早さが半端ではありません。2週間もすると、刈り取る前の高さまで雑草は回復しています。毎日が草取りです。やれやれ。

雑草が生い茂った畑の南斜面 綺麗に刈り取ると気持ちが良い

小麦畑では刈り取った小麦を干している最中なのですが、いつ脱穀するか悩みどころです。刈り取って2週間以上経ち、雨対策もしているため十分乾燥しているはずです。すぐにでも脱穀したいのですが、雨が降る毎日ですので気があせるばかりです。天気予報も信用できず、雨乞いしたい心境です。

草刈して綺麗になった小麦畑、いつ小麦を脱穀するか悩みどころ

小麦畑の次にオリーブ畑の草取りをしました。この畑の草刈りは5月に草刈りして以来で、小麦畑よりさらに雑草が生い茂っていました。広い畑ですので気が滅入ります。そうは言っても草取りしないわけにはいきません。畑の周辺を重点的に草刈機で草取りしました。今回は、ハンマーナイフモアが使えない畑周辺の斜面を草刈りしました。この畑は、硬い茎の雑草が多いので刈り取りに時間がかかりました。

オリーブ畑南側、生い茂る雑草 刈り取り後のオリーブ畑北側

最初、オリーブ畑の北側を刈り取りました。続いて、東側を刈り取り、最後に西側を刈り取りました。西側は住宅に面しているので、入念に刈り取りをしました。しかしながら、これだけ広いと、草刈機では疲れます。今後は、ハンマーナイフモアを使って除草しようと思います。

雑草が生えるオリーブ畑の西側 綺麗に草刈りしたオリーブ畑西側

草刈りをちょいと休憩中、このオリーブ畑に植えたオリーブ苗の成長具合を確かめました。オリーブは6月には花が咲くようですが、今年の春に苗を植えたばかりですのでどの苗も花を咲かせていませんでした。開花は来年に期待しましょう。それとも、ある程度樹高がないと開花しないのでしょうか。

新芽が出ていなかったオリーブ苗も芽が出ていました。すべての苗が活着して安心しました。今後は肥料を施したり、害虫に入られないように定期的に見回ろうと思っています。いつか実が成って収穫できるのではないかと、楽しみにしています。

葉がだいぶ茂ってきたオリーブの苗

東京に来てから4日目、秋葉原に行きました。秋葉原は今、AKB,フィギュア,萌え喫茶ですっかりおなじみです。しかし、私はそれらに興味はないので、スルーして電子部品を買いました。大学生だった18歳の頃から、ほとんどが電子部品の購入のためです。あとはたまに今は埼玉県に移ってしまいましたが、秋葉原にあった交通博物館に行くぐらいでした。

JRお茶の水駅に下りて、徒歩で秋葉原に向かう

JRお茶の水駅で下車してから秋葉原に徒歩で向かいました。このお茶の水駅には、一時期日立の本社ビルがありました。私は最初テレビの部品試作課に勤め、その後コンピュータ関連の仕事をしました。当時IBM事件があって大変な騒ぎがありました。第五世代コンピュータ開発のためICOTに出向したこともありました。日立に勤めていたその頃、この本社に来るために何度かお茶の水駅を利用しました。この本社で山口県下松にある笠戸工場の方と偶然会って、お話しをしたことがありました。実は、日立に入社した時に笠戸工場(または柳井工場)勤務を希望したのですがかないませんでした。もし笠戸工場に勤務できていたら、40年近くも東京にいるはずはなかったのです。しかし笠戸工場に勤務できていたら、家内と出会うこともなく別の方と・・・・そう思うと、不思議なものを感じます。

お茶の水駅周辺にはいろんな大学があったため、お茶の水界隈はさながら学生街でした。さらに、すぐ近くの神保町には学生目当ての古本屋街がありました。学生時代、神保町,お茶の水,そして秋葉原界隈を闊歩したものでした。お気に入りの喫茶店もありました。学生時代はあまり女性とお付き合いすることはありませんでした。しかし大学も終わりの頃、オロオロしながらこの街をデートした記憶があります。なんとも懐かしい界隈です。その方は、千葉県の方でした。九十九里海岸近くの誰もいない林の中での事が甘く思い出されます。

お茶の水と秋葉原途中の湯島の聖堂 電子部品街でお買い物

JRお茶の水駅を出ると、湯島の聖堂横を歩いて秋葉原に向かいました。何店かお店を回りながら、お目当ての電子部品を購入しました。ラジオの補修部品少々と雄雌ピンなどです。学生時代はディスクリート部品が多かったのですが、今はICに関わる部品や半完成品を購入することが多くなりました。秋葉原で買い物を済ませると、岩本町から地下鉄に乗って帰りました。

秋葉原ガード下をくぐる 今回購入した電子部品

夕方、家内と待ち合わせてJAZZ喫茶で一緒に夕食をとりました。私は学生時代、JAZZを演奏していました。私がJAZZを懐かしむだろうと、家内がこの席を取ってくれました。私はJAZZでプロになることはありませんでした。しかし、同じバンドに所属していたU君は「プロになりたい。」と去っていきました。彼はプロになれたのでしょうか。

静かな雰囲気の中、演奏の開始 当時の音楽仲間達 〇:私

演奏された曲は、誰もが一度は耳にしたことがあるスタンダードナンバーでした。なかなか良かったように思います。私がかつて演奏したことがある曲も流れてきました。今回演奏した方々、プロとは言え生活は厳しいはずです。音楽業界は、典型的な実力社会であり出来高払いです。私は演奏が上手ではありませんでしたが、同じように、ダンスパーティー,開店記念,演奏会の前座,ビアホールなどで演奏したことがあります。

お店の方にお話しを聞きました。やはりお店の経営も厳しいそうです。2ステージのうち、私と家内は1ステージ目に行き満席でした。しかし、2ステージ目は満席ではないようでした。

当時私が所属していたビックバンドジャズオーケストラ 〇:私

音楽から40年近く遠ざかっていますが、懐かしい当時の音楽仲間や練習を思い出します。私の音楽仲間で一人だけ、A君(ギター演奏兼マネージャー)は音楽業界(徳間ジャパン)に就職しましたがその後どうなったでしょうか。演奏を聴き終ると、別のお店でレーズン入りのジェラートを食べて家路につきました。

パンチがあり時にはムーディーな、演奏とボーカルを聞く