宇治橋方向から見る京阪宇治駅舎。

宇治橋方向から見る京阪宇治駅舎。

一般的な駅舎とは風情の違う凝った建物。

手前に山型切妻屋根を連ねたデザインのコンクリート打ちっぱなし建築があって、それも写っていたら駅舎らしいかも知れないが、この蒸気機関車の車輪に似せたデザインだけを切り撮った。

京阪電鉄は電鉄と言う位だし、SLは走ったことがない。

京阪宇治駅は駅前ロータリーから建物に入ったら、先ず階段を降りて地下通路をくぐり、また階段を上がって改札となる。

JRが地上を横切っているからだけれど、宇治は何かにつけ入り組んだり間延びしたり起伏があったりする事が多い気がする。

観月橋のそばに建っている旅館でその名も月見館。

観月橋のそばに建っている旅館でその名も月見館。

木造の3階建てを新たに建てるのは法律で禁じられたことがあったけれど、その後またよくなったのではなかったか。

この旅館は昭和初期に建てられたそうだから関係ないけれど。

修学旅行といえば、このような古い木造建て旅館に泊まるという感じだったのは、いつの頃までだろう。

京都でも奈良でも私の修学旅行ではこんな感じだった。

こういう旅館が数多く残っていたのは1960年代までだろうか。

オリンピックもあって万博もあって列島改造だの何だのとあって突っ走ったなか、この旅館は木造3階のままここまで来たのだからエライ。

土手を散歩しながら見ると、何だかとても無防備で儚げだ。

世界大戦で大敗を喫する前のノスタルジックな日本にタイムスリップしたような気分になる。

これはたぶんあの建築家の設計だろうと予想はつく。

これはたぶんあの建築家の設計だろうと予想はつく。

京阪宇治線桃山南口駅のそばに建っている。

大きい方の丸窓はカメレオンの眼のようだ。

小さい方はリベットに見える。

何かの機器の機能的形状を模倣したデザインということになるだろうか。

あれっ、と思わせたら良いのかも知れないけれど、

ざんしん(斬新)さというのは、建物としての機能から来るものだろうし、

とんでるデザインだけを目指したような外観は、

いしょうてき(意匠的)と言えないのではないだろうか。

折り句であてこすりを試みてみた。

中途半端にせず、壁に現代アートを描かせたら良いのになぁ・・・。

ある道路の両側にマンホールがあり、片側一列3枚のフタがこれでした。

ある道路の両側にマンホールがあり、片側一列3枚のフタがこれでした。

どういう意味なのでしょう。

広島とはおそらく関係ないと思われる。

でももしかしたら、『原爆を忘れぬためにと全国に広島市で使われていたマンホールのフタを配った・・そして広島市は破壊された街を新規格でインフラ整備をした』ということかも知れないと思ったけれど、そんなことはないだろうな。

ここの町名でもありませんし、何しろ『広』の旧字体です。

この場所は宇治市と京都市が入り組んだ場所なので、それが関係しているかも知れません。

『ヒロシです』とギャグの最後に自分の名をつぶやく芸人がいたけれど、最近テレビに出てない気がする。

頑張れヒロシ。

ついこの前まで全然食欲がなくて、もう死んでしまうのではないかと心配していたら、ここにきて俄然食欲がでてきたカメリアです。

ついこの前まで全然食欲がなくて、もう死んでしまうのではないかと心配していたら、ここにきて俄然食欲がでてきたカメリアです。

白いポリバケツの内部にスポンジを回して、水は10cm弱入れ、カメの餌をこの位浮かせてカメリアを入れると、くるくる回りながら速いペースで食餌を始めました。数時間閉じ込めたら、完食していました。

今月に入ってようやくでした。梅雨入りと同時にウチのカメリアは本格的始動という感じです。これで今年も安泰と思われます。トロ舟の中でもよく動いていますし、日光の当たる午前中は石の上に上がって甲羅干しを必ずやっています。

(カメリアが来てから1680日目[4年8ヶ月])

歩道にこんな標示鋲を見つけた。

歩道にこんな標示鋲を見つけた。

ときどき土木屋さんが計測器を立てて測っているのは、これを基準としてるのだろうか。

GPSの示す地点とズレがあったりして妥協点に苦労したりするのかな・・と。

国交省の標示はステンレスだったけれど、府のこれは真鍮。

片や10cmくらいの直径だったけれど、こなたは5cm位で半分。

で、それがどうした・・という何でもないことが目に付いてしまう。

歩き始めたばかりの赤ん坊が立ち止まって、しゃがんでしばらく見たり触ったりするのと変らない。

宇治川土手にも距離標が所どころにある。

宇治川土手にも距離標が所どころにある。

45.4kmは淀川の河口からの距離だ。

すると宇治川の河口は淀川の河口ということになって、何だか納得できない。

木津川と宇治川と桂川の三川合流地点は、右に天王山、左に男山を望む場所にあって、春だけ花見で賑わう場所。

あそこが三川の河口であり起点ではないのか?

木津川と桂川も大阪湾の河口からの距離標になっているのかどうかを機会があったら確認してみよう。

支流が本流に合流する最下流地点が起点となるようだ。

支流が本流に合流する最下流地点が起点となるようだ。

こういう数字が気になるほうだ。

鉄道脇や高速道路端に記されている数字も上りの起点から何Kmという数字?・・だと思う。

山科川が宇治川に合流するまでの左岸土手は歩いたことがあるが、初めて右岸を歩いたらこんな表示があった。

極点をめざしたり最高峰をめざしたり、苦労の末にそんなことを達成して喜ぶ人たちがいるけれど、私は山科川の起点に立って、わずかながら達成感もあり嬉しい。

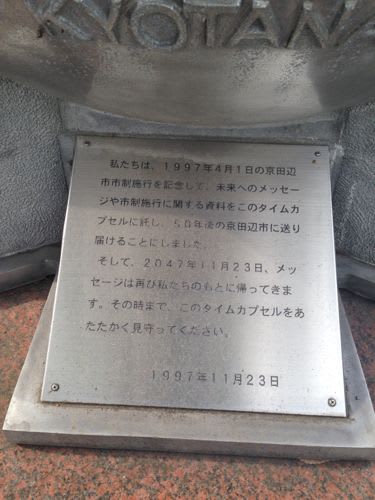

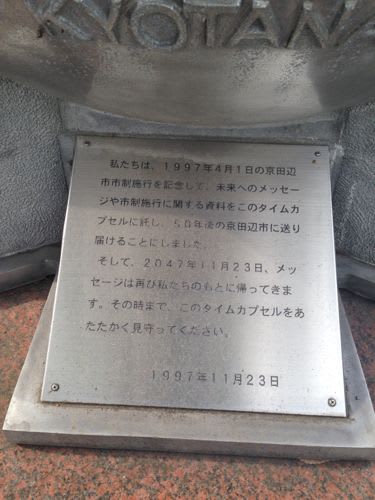

京田辺市役所の入口にこれがありました。

京田辺市役所の入口にこれがありました。

17年前の4月に京田辺市ができて、記念するタイムカプセルを7ヶ月後に設置したとあります。

設置から50年(あと33年)後に開けることになっているようですが、完全密閉されているのでしょう。

入っている空気すらも比較対象になるほどの変化があるかも知れません。

毛虫が球の接合部辺りを歩いていました。

どこかの宮殿を護る儀仗兵の制服を想い出させるような派手な模様で見事です。

見ていたら、直径70cm位のこの周りを歩いていて一度だけ上の方に進路を変えたけれど、弧を描いて接合部に戻り、又歩き続けます。

ついに一周したところで、こちらが見飽きて、その場を離れたのですが、このキララ毛虫にあすはあるのだろうかと想った次第。

近くに植えられているケヤキから風で飛ばされたか、何かしらのはずみでタイムカプセルに乗ってしまったものと思われます。

襲う鳥はいるのか、地面に落ちたらケヤキにたどりつくことができるのか、どれだけ回り続けるのか、いまさらながら気にかかる。

アルゼンチンアリが日本に住み着いて在来のアリを駆逐しつつあると初めて知った。

アルゼンチンアリが日本に住み着いて在来のアリを駆逐しつつあると初めて知った。

京都にも侵入しているようで、恐ろしいのは繁殖力が抜群で、他のアリを攻撃して根絶やしにしてしまうという全くの駆逐。

いわば、織田信長が行った比叡山焼き討ちや一向一揆に対しての殲滅合戦のようなもの。

この看板は先に出した京阪澱川橋梁のすぐ側に立ててあった。

宇治の我が家の小さな庭にはまだ侵入していないようで、在来のアリが巣くっている。

検索して読んでいて面白いと思ったのが、アルゼンチンアリと言われているのに、アルゼンチンではブラジルアリと呼んでいるということ。

このアリの特徴の一つとして、在来のアリと比べてすごく動きが速いことがあげられていた。

ブラジルやアルゼンチンのサッカー選手のドリブルを見たら、なるほどと納得・・・ワールドカップ・ブラジル大会もすぐ始まる。

宇治川土手のあまり人通りのないところで見ることができました。

宇治川土手のあまり人通りのないところで見ることができました。

流れが速い浅瀬を上流へと向かっていました。

雛を何度数えても正確につかめなかったのですが6羽か7羽。

立ち止まってカメラを取り出した私に母鴨は気づいて岸辺に避難しました。

河川敷の薮に切れ目があったので、土手から降りてそこに行ったらすぐ近くで丸見え。

親子はあわてて、流れの速いのもかまわず岸から離れていきましたが、ついついパパラッチのように追い回してしまいました。

母鴨は当然ながら子を見放して飛びたつようなことはしません。

かわいそうだったかも・・パパラッチの気分も少しわかりました。

子どもらは母の背にピタリとくっついて、親子一体一匹の生き物のようでした。

ツバメやスズメのように、カルガモも人の生活圏で絶妙な距離を保って子育てをしている気がします。

前者二つほどべったりではないけれど、毎年散歩中に水辺の何カ所かで子連れの母鴨を見ます。

トンビにさらわれたりカラスに襲われたりして全員は無理かもしれないけれど育って欲しいと、カメラで追い回したくせに思ったり・・・。

京都の外環状線の新六地蔵橋の脇にこれがあります。

京都の外環状線の新六地蔵橋の脇にこれがあります。

先に出した宇治川に架かるモノとほとんど同じ径だと思われます。

こちらは川幅が狭いので橋という感じがなく、単に川を渡るむき出しの水道管という様子です。

上部二本の管は端部が塞がれているので、水の通る管ではなさそうです。

構造材のようでもあるけれど、きっちり水も漏らさぬ見事な溶接がしてあって、本管を支える構造体と水道を兼ねているようにも見えます。

地図を調べたところ手前は京都市で向こうは宇治市です。

すると、部分的に市同士が融通し合ったりしてるのかも知れません。

何か銘板でもないかと探しましたが、何の表記もありませんでした。

キャットウォークもないので橋とは言えないし、上水道か下水道かわからないけれど、露出水道管としか呼べない風情で太短く地味に存在しています。

宇治川に架かるパイプ橋だ。

宇治川に架かるパイプ橋だ。

シンプルで機能一点張りでいて美しい。

下の太いのが上水道の本管だろうか。

その上は人一人が歩ける通路のいわゆるキャットウォークだろう。

上二本のパイプは構造体だろうか・・それとも予備水道なのだろうか?

細い二本が上水道で下の太い一本は下水道なのだろうか?

いずれにせよこの橋があるということは、向こう岸(宇治市槙島)も同じ行政区だからなのだろう。

景観論争も反対論もなく当たり前のように設置されて注目されることもないのだろうけれど、機能美が感じられてGood job。

先に出した京阪電車の鉄橋と比べたら、何ともシンプルな橋。

先に出した京阪電車の鉄橋と比べたら、何ともシンプルな橋。

京阪の方は旧陸軍が川での演習をするため橋脚のない橋にする必要から頑丈な作りになったが、こちらは単線で重要度も低かったせいか、安上がりに作ったように見える。

橋脚間の向こうに見えるのは、日本三大古橋の一つ宇治橋だ。

『宇治平等院の戦い』や『宇治川の戦い』がこの辺りであったのだ。

歴史的景観を損ねないようにと、地味に作ったつもりかも知れない。

ちなみに日本三大古橋のあと二つは山崎橋(今は架かっていない)と瀬田の唐橋。

琵琶湖から大阪湾(難波潟)へと流れ下る河に三大古橋が架かっていたわけですね。

この橋を見ると、なんでここまで頑丈につくる必要があったんだろうと不思議な感覚になる。

この橋を見ると、なんでここまで頑丈につくる必要があったんだろうと不思議な感覚になる。

部材の太さとダークグリーンの色のシブさは、対抗できるモノを見せてもらおうかと言ってるようにさえ思う。

対抗できるとしたらと考えるとエッフェル塔を思いだす。

近鉄澱川橋梁で検索すると詳しく出てくるけれど、貴重な文化遺産でもあるようだ。

昭和初期着工で、部材は大半をアメリカ鉄鋼メーカーに発注したものだという。

太平洋戦争では京都でも小規模の空襲があったのだが、大規模空襲を予定したとしても、この鉄橋だけは爆撃するなという指令になっただろう。

この土手を一度歩いてみたかったのが、ようやく実現した。