人間は高齢になり悠々自適の境地に至ると心配事や悩み事が若い頃よりはずっと少なくなります。しかし時々はいろいろと心配したり悩んだりして心が疲れることがあります。生きている間は仕方がないのでしょう。

そんな時、私は縄文時代の人々の見た星空を想像したり、彼らの暮らしぶりを調べてみます。すると不思議に心がおおらかになり心配事や悩みが消えてしまいます。これは毎日を幸せに暮らすための私のひとつの方法です。

それでは縄文人の見ていた星空はどん様子だったのでしょうか?

当時はロウソクもランプも電灯もなかったので夜は真っ暗でした。ですから月夜の時以外の晴れた夜には星達がキラキラと輝いて見えました。その上、彼らは現在の我々より視力が優れていたと想像出来ます。

1番目の写真は彼らの見たような星空の写真です。

この写真は星空をより鮮明に見るために宇宙船から撮った星空です。宇宙望遠鏡で撮った写真なので縄文人の視力でもこれほど鮮明には見えなかった筈です。しかしキラキラ輝く満天の星達はこんなイメージで見えた筈です。

それではこの星空の下で彼等はどんな暮らしをしていたのでしょうか?

その前に少し整理しておきましょう。

日本の旧石器時代は4万年前から12000年前までの28000年間、縄文時代は12000年前から紀元前300年前までの11700年間、そして弥生時代は紀元前300年から紀元後300年までの600年間と言われています。そしてその後は古墳時代を経て大和朝廷の時代へと続くわけです。勿論この時代区分は日本の地方、地方によって異なります。

さて私的なことですが、私は42年前から八ヶ岳の見える森の中に小さな山小屋を作り足繁く通っています。

ですから折にふれて八ヶ岳山麓の縄文人の暮らし方を推定しようといろいろと調べてきました。

資料は幾つもありましたが、玉川学園の多賀 譲治先生の描いた、ゲンボー先生の「縄文人のくらし」というHPが2つの点で圧倒的に優れていました。そのURLは、http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/jomon/index.htmlです。

二つの点の一つは、多賀先生のHPは神奈川県にある羽根尾遺跡から出土した多数の土器、食料にした魚やイルカ、そして鹿や猪の骨から当時の生活の様子を学問的に推定している点です。

多賀先生の研究の誠実な様子は、縄文時代のタイムカプセル・羽根尾遺跡、http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/haneo/ をご覧頂くと納得がいきます。

もう一つはHPにある絵画が楽しげに描いてあります。絵画を描いている人が縄文人を尊敬しているのです。

この2つの理由でゲンボー先生の「縄文人のくらし」というHPが傑出しています。

このHPでは縄文人の生活を、(1)海浜に近い場所に住んでいる場合、と (2)八ヶ岳山麓のように海から遠い内陸部に住んでいる場合の2つに分類して縄文人の暮らし方を説明しています。

この2つの場所の食べ物の違いは海の魚貝類とイルカやクジラが有るか無いかの違いだけです。そこで以下に内陸部の縄文人の暮らしぶりを示す絵画をご紹介します。

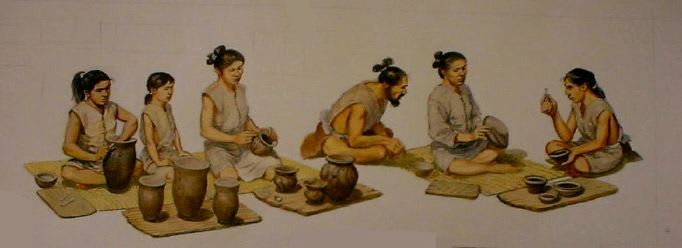

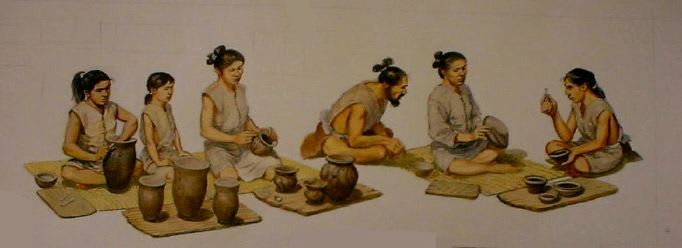

八ヶ岳山麓では非常に多数の土器が出てきます。その数は自分たちで使う数以上の多量な土器なのです。2番目の写真は縄文人が土器を作っている様子です。

土器の生産を仕事にしていた人々がこの2番目の写真のように多量の土器を生産していたに違いありません。土器を焼く燃料の樹木が山麓には豊富だったのしょう。

3番目の写真は縄文人がイノシシを仕留めた様子です。

現在でも八ヶ岳山麓には猪は多すぎるくらい棲んでいます。

山で追い詰めて、弓矢や槍で仕留めた猪はその場で解体し、肉と内臓と毛皮を背負って帰りました。毛皮は後でゆっくりなめして、敷物にしたり服に仕立てます。

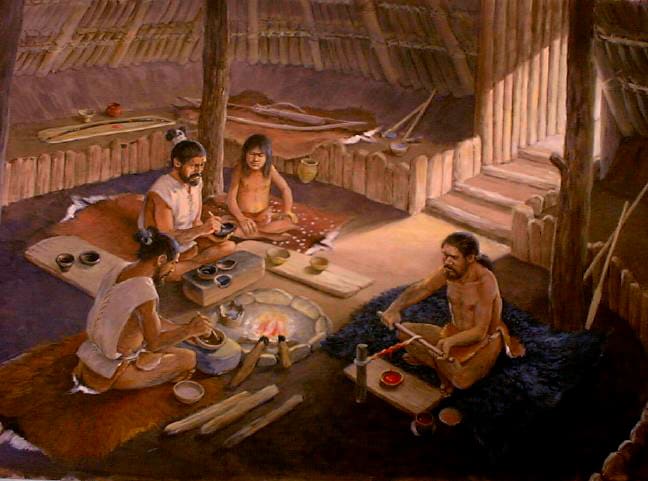

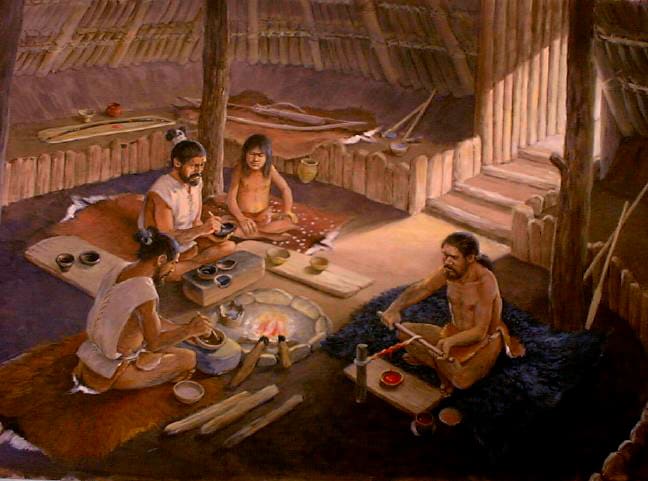

4番目の写真は生活用具の木工品に漆を塗っている場面です。

漆塗りの跡のついた生活用具は全国の縄文遺跡から出土します。

八ヶ岳山麓には現在も漆の木が沢山茂っています。漆にする樹脂が簡単に採れたはずです。

5番目の写真の絵は秋の終わり頃冬越しの食料を加工、貯蔵している様子です。

絵の後の方に吊るしてある大きな魚は河川を登ってきた鮭です。塩漬けにして乾しています。手前の人々は何やら木の実のようなものの皮を剥いでいるようです。

さてここで疑問があります。八ヶ岳山麓に流れている釜無川へは鮭が登って来たでしょうか?富士川を登り、釜無川を登って来なければいけません。

魚と言えばヤマメやイワナやウグイの方が自然です。その辺は正確ではないかも知れません。この絵は海浜に近い場所の秋の様子なのかも知れません。

6番目の写真の絵は縄文人の男性の冬の服装を示しています。

肌着としては麻や柔らかい植物の繊維で織った着物を身につけます。その上に鹿や猪のよくなめした毛皮の外套を着ます。

足には毛皮製の靴を履いています。

手に持っているのは野獣を獲る棍棒か槍のように見えます。この姿で山野を走り回って鹿や猪を獲っていたのでしょう。

鹿や猪は一度落とし穴に落としてから仕留めていたようです。

このような縄文人の生活の様子を見て、いろいろ想像していると何故か日頃の心配事が消えてしまうのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料==========

内陸部の縄文人の食物の一覧表:出典は、多賀 譲治先生のHPです。

「穀類・豆類」 アワ・ヒエ・キビ・うるち米・もち米・そば・えごま・緑豆

「野菜類」 ごぼう・のびる・アブラナ・緑豆(葉)・えごま(葉)・サトイモ・えびいも・ながいも・みょうが・しょうが・うど・たら・ふき

「果実類」くり・やまぶどう・きいちご・あけび・さるなし・またたび

(平野・山村の部)

鯉・ふな・うなぎ・あゆ・ごり・やつめうなぎ・はや・かわえび・かわがに・うぐい・ぼら・さけ・ます・やまめ・いわな・沢ガニ・川ガニ,などの魚類・甲殻類

しじみ・たにし,などの淡水の貝類

「肉類」 いのしし・鹿・たぬき・熊・きじ・鴨・うずら・すずめ・つぐみ,などの獣や野鳥

「調味料・他」 醤(ひしお)・塩・甘草(かんぞう)・酢・魚醤(ぎょしょう)・酒・山椒・わさび

それにしても意外に豊かな食生活をしていたものです。当時は日本全国の縄文人の人口は26万人しか居なかった事実がこの豊かな食糧の最大の原因だったのかも知れません。

そんな時、私は縄文時代の人々の見た星空を想像したり、彼らの暮らしぶりを調べてみます。すると不思議に心がおおらかになり心配事や悩みが消えてしまいます。これは毎日を幸せに暮らすための私のひとつの方法です。

それでは縄文人の見ていた星空はどん様子だったのでしょうか?

当時はロウソクもランプも電灯もなかったので夜は真っ暗でした。ですから月夜の時以外の晴れた夜には星達がキラキラと輝いて見えました。その上、彼らは現在の我々より視力が優れていたと想像出来ます。

1番目の写真は彼らの見たような星空の写真です。

この写真は星空をより鮮明に見るために宇宙船から撮った星空です。宇宙望遠鏡で撮った写真なので縄文人の視力でもこれほど鮮明には見えなかった筈です。しかしキラキラ輝く満天の星達はこんなイメージで見えた筈です。

それではこの星空の下で彼等はどんな暮らしをしていたのでしょうか?

その前に少し整理しておきましょう。

日本の旧石器時代は4万年前から12000年前までの28000年間、縄文時代は12000年前から紀元前300年前までの11700年間、そして弥生時代は紀元前300年から紀元後300年までの600年間と言われています。そしてその後は古墳時代を経て大和朝廷の時代へと続くわけです。勿論この時代区分は日本の地方、地方によって異なります。

さて私的なことですが、私は42年前から八ヶ岳の見える森の中に小さな山小屋を作り足繁く通っています。

ですから折にふれて八ヶ岳山麓の縄文人の暮らし方を推定しようといろいろと調べてきました。

資料は幾つもありましたが、玉川学園の多賀 譲治先生の描いた、ゲンボー先生の「縄文人のくらし」というHPが2つの点で圧倒的に優れていました。そのURLは、http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/jomon/index.htmlです。

二つの点の一つは、多賀先生のHPは神奈川県にある羽根尾遺跡から出土した多数の土器、食料にした魚やイルカ、そして鹿や猪の骨から当時の生活の様子を学問的に推定している点です。

多賀先生の研究の誠実な様子は、縄文時代のタイムカプセル・羽根尾遺跡、http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/haneo/ をご覧頂くと納得がいきます。

もう一つはHPにある絵画が楽しげに描いてあります。絵画を描いている人が縄文人を尊敬しているのです。

この2つの理由でゲンボー先生の「縄文人のくらし」というHPが傑出しています。

このHPでは縄文人の生活を、(1)海浜に近い場所に住んでいる場合、と (2)八ヶ岳山麓のように海から遠い内陸部に住んでいる場合の2つに分類して縄文人の暮らし方を説明しています。

この2つの場所の食べ物の違いは海の魚貝類とイルカやクジラが有るか無いかの違いだけです。そこで以下に内陸部の縄文人の暮らしぶりを示す絵画をご紹介します。

八ヶ岳山麓では非常に多数の土器が出てきます。その数は自分たちで使う数以上の多量な土器なのです。2番目の写真は縄文人が土器を作っている様子です。

土器の生産を仕事にしていた人々がこの2番目の写真のように多量の土器を生産していたに違いありません。土器を焼く燃料の樹木が山麓には豊富だったのしょう。

3番目の写真は縄文人がイノシシを仕留めた様子です。

現在でも八ヶ岳山麓には猪は多すぎるくらい棲んでいます。

山で追い詰めて、弓矢や槍で仕留めた猪はその場で解体し、肉と内臓と毛皮を背負って帰りました。毛皮は後でゆっくりなめして、敷物にしたり服に仕立てます。

4番目の写真は生活用具の木工品に漆を塗っている場面です。

漆塗りの跡のついた生活用具は全国の縄文遺跡から出土します。

八ヶ岳山麓には現在も漆の木が沢山茂っています。漆にする樹脂が簡単に採れたはずです。

5番目の写真の絵は秋の終わり頃冬越しの食料を加工、貯蔵している様子です。

絵の後の方に吊るしてある大きな魚は河川を登ってきた鮭です。塩漬けにして乾しています。手前の人々は何やら木の実のようなものの皮を剥いでいるようです。

さてここで疑問があります。八ヶ岳山麓に流れている釜無川へは鮭が登って来たでしょうか?富士川を登り、釜無川を登って来なければいけません。

魚と言えばヤマメやイワナやウグイの方が自然です。その辺は正確ではないかも知れません。この絵は海浜に近い場所の秋の様子なのかも知れません。

6番目の写真の絵は縄文人の男性の冬の服装を示しています。

肌着としては麻や柔らかい植物の繊維で織った着物を身につけます。その上に鹿や猪のよくなめした毛皮の外套を着ます。

足には毛皮製の靴を履いています。

手に持っているのは野獣を獲る棍棒か槍のように見えます。この姿で山野を走り回って鹿や猪を獲っていたのでしょう。

鹿や猪は一度落とし穴に落としてから仕留めていたようです。

このような縄文人の生活の様子を見て、いろいろ想像していると何故か日頃の心配事が消えてしまうのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料==========

内陸部の縄文人の食物の一覧表:出典は、多賀 譲治先生のHPです。

「穀類・豆類」 アワ・ヒエ・キビ・うるち米・もち米・そば・えごま・緑豆

「野菜類」 ごぼう・のびる・アブラナ・緑豆(葉)・えごま(葉)・サトイモ・えびいも・ながいも・みょうが・しょうが・うど・たら・ふき

「果実類」くり・やまぶどう・きいちご・あけび・さるなし・またたび

(平野・山村の部)

鯉・ふな・うなぎ・あゆ・ごり・やつめうなぎ・はや・かわえび・かわがに・うぐい・ぼら・さけ・ます・やまめ・いわな・沢ガニ・川ガニ,などの魚類・甲殻類

しじみ・たにし,などの淡水の貝類

「肉類」 いのしし・鹿・たぬき・熊・きじ・鴨・うずら・すずめ・つぐみ,などの獣や野鳥

「調味料・他」 醤(ひしお)・塩・甘草(かんぞう)・酢・魚醤(ぎょしょう)・酒・山椒・わさび

それにしても意外に豊かな食生活をしていたものです。当時は日本全国の縄文人の人口は26万人しか居なかった事実がこの豊かな食糧の最大の原因だったのかも知れません。