日本に縄文時代が始まる12000年前までは無土器の旧石器時代と言います。

その旧石器時代は約40000年前から12000年前までの28000年間も続く長い期間でした。

その時代に日本は象が棲んでいて、約20000年前に絶滅しました。絶滅するまでの2万年間は人々が集団で象を狩り、食料にしていたのです。

象が日本に棲んでいたことを科学的に証明したのは明治8年に、お雇外国人として来日したハインリッヒ・エドモンド・ナウマン博士です。

人間が象を狩りして食べていた証拠は、象の解体途中の骨の間から石器の刃物が多数見つかっていることです。

この事実に私は驚いています。随分以前に知って驚きましたが、現在でも思い出すたびに驚いています。

それではもう少し詳しくご説明いたします。

長野県の野尻湖で長年、ナウマン象の化石の発掘がなされてきました。

その発掘を指導したのが4年前に88歳で亡くなった亀井節夫氏でした。

その発掘調査で発見された象の化石などは野尻湖の湖畔にある「野尻湖ナウマン象博物館」で展示してあります。私も野尻湖畔に一泊して丁寧に見て来ました。

野尻湖は毎年春先に水が減少し湖底が現れ、ナウマンゾウの化石が多数出てくることで有名です。毎年、この化石の発掘が行われていたのです。

発掘は専門家によってもなされましたが、1962年から一般参加者も交えて18回も発掘作業を行ってきました。

野尻湖ナウマンゾウ博物館の展示は良く出来てい明快です。検索するとこの博物館の詳細が出ています。

このナウマン象を石器時代の日本人が集団で襲って、殺して、食べていたのです。

それはナウマンゾウの解体現場に残った骨と共に、解体に使った石器が多数発掘されたので明らかになったのです。

旧石器時代の人が作った石器は日本各地から多数出土します。しかし何を食べて、どのような生活をしていたかという問題を明快に示してくれるは珍しいことです。この博物館は貴重な存在です。訪問して見て、その問題の提起の重要性に感動しました。

写真にこの博物館を訪問した時に撮ったナウマンゾウの写真を示します。

1番目の写真は野尻湖ナウマンゾウ博物館の外にあるナウマン象です。

2番目の写真は室内に展示してある実物大のナウマン象です。一緒に写っている見物客と比較すると象の巨大さが分かります。

さて、ナウマンゾウの化石は全国から発掘され、数十万年前から北海道から九州、沖縄まで繁栄していたことが分かっています。そして2万年前の地層より新し地層からは発見されません。ですから二万年前に絶滅したと言われています。

この種類の象の化石は北海道や静岡県で多く出ています。野尻湖の象は4万年前から2万年前の地層から出ますが、これは日本に棲んで居た象のうちで一番新しい象の化石です。

関東地方にも当然棲んでいたと思いますが、化石が出ません。強い酸性の関東ローム層の土が動植物を溶かしてしまうので化石の出にくい土地なのです。

日本に地質学を教えたのは明治8年に、お雇外国人として来日したハインリッヒ・エドモンド・ナウマン博士です。

3番目の写真がナウマン博士です。

3番目の写真がナウマン博士です。

彼は伊能忠敬の労作の日本全図に従って全国を歩き回り、日本の地質図を始めて作った学者です。そしてフォッサマグナやナウマンゾウ化石などを発見し、日本の地質学を作り始めた人です。

茨城県つくば市にある産業総合技術研究所の地質標本博物館はナウマンが設立に尽力した地質調査所が、その後発展した博物館なのです。

日本全土の土や岩石がどういう成分で出来あがっているか?どのような結晶で出来ているか?それらが何億年、何万年の間にどのように変化し動いてきたか?

雨風に流されてどのように変化して来たか?

このような問題を体系的に研究する科学分野を地質学と言います。地質学を勉強すると自然に化石のことが分かるのです。動物の骨が石に変化し土壌に埋まれば化石になります。土質のよっては化石にならない土壌もあります。ですから化石の出やすいところは限られるのです。

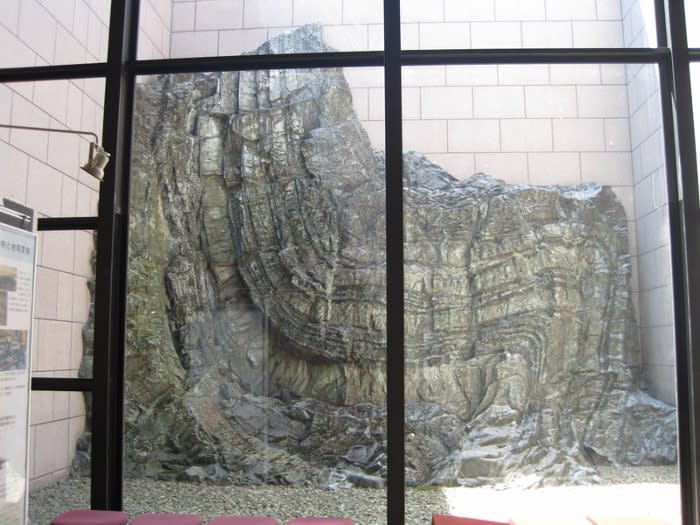

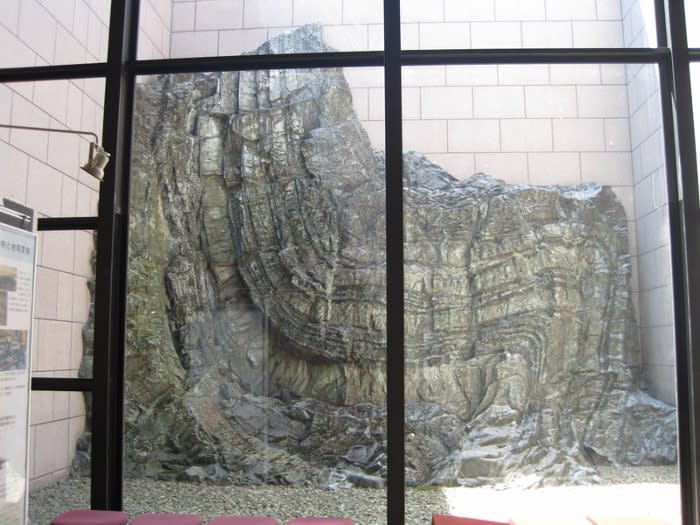

4番目の写真は数年前に、つくば市にある地質標本館で私が撮って来た写真です。この展示物に感動して撮って来ました。

良くご覧下さい。黒っぽいん岩石の層が左上へ向かって90度折れ曲がっているのです。三陸海岸から持ってきた巨大な岩石標本です。

長い年月の間に地球の内部の動きによって表面の固い岩石も曲がってしまうのです。岩石がアメのようにグニャリと曲がったのではありません。岩石は弾力性の無い硬い結晶から出来ています。従って曲る場合には結晶と結晶の間の粒界に微細な割れ目(マイクロ・クラック)が多数出来て、次第に岩全体が曲がって行くのです。

岩が曲がる、島が海面から出て、移動する。大陸が離合集散する。壮大な自然現象を解明するためにも微細な結晶の研究が重要なのです。学問研究の醍醐味ですね。

ちょっと話題が本題からそれましたの止めます。

今日の記事は石器時代に日本には象が棲んでいた事実をご紹介しました。そして当時の人々が食べていた証拠も示しました。現在から考えると驚きの事実ではないでしょうか。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

その旧石器時代は約40000年前から12000年前までの28000年間も続く長い期間でした。

その時代に日本は象が棲んでいて、約20000年前に絶滅しました。絶滅するまでの2万年間は人々が集団で象を狩り、食料にしていたのです。

象が日本に棲んでいたことを科学的に証明したのは明治8年に、お雇外国人として来日したハインリッヒ・エドモンド・ナウマン博士です。

人間が象を狩りして食べていた証拠は、象の解体途中の骨の間から石器の刃物が多数見つかっていることです。

この事実に私は驚いています。随分以前に知って驚きましたが、現在でも思い出すたびに驚いています。

それではもう少し詳しくご説明いたします。

長野県の野尻湖で長年、ナウマン象の化石の発掘がなされてきました。

その発掘を指導したのが4年前に88歳で亡くなった亀井節夫氏でした。

その発掘調査で発見された象の化石などは野尻湖の湖畔にある「野尻湖ナウマン象博物館」で展示してあります。私も野尻湖畔に一泊して丁寧に見て来ました。

野尻湖は毎年春先に水が減少し湖底が現れ、ナウマンゾウの化石が多数出てくることで有名です。毎年、この化石の発掘が行われていたのです。

発掘は専門家によってもなされましたが、1962年から一般参加者も交えて18回も発掘作業を行ってきました。

野尻湖ナウマンゾウ博物館の展示は良く出来てい明快です。検索するとこの博物館の詳細が出ています。

このナウマン象を石器時代の日本人が集団で襲って、殺して、食べていたのです。

それはナウマンゾウの解体現場に残った骨と共に、解体に使った石器が多数発掘されたので明らかになったのです。

旧石器時代の人が作った石器は日本各地から多数出土します。しかし何を食べて、どのような生活をしていたかという問題を明快に示してくれるは珍しいことです。この博物館は貴重な存在です。訪問して見て、その問題の提起の重要性に感動しました。

写真にこの博物館を訪問した時に撮ったナウマンゾウの写真を示します。

1番目の写真は野尻湖ナウマンゾウ博物館の外にあるナウマン象です。

2番目の写真は室内に展示してある実物大のナウマン象です。一緒に写っている見物客と比較すると象の巨大さが分かります。

さて、ナウマンゾウの化石は全国から発掘され、数十万年前から北海道から九州、沖縄まで繁栄していたことが分かっています。そして2万年前の地層より新し地層からは発見されません。ですから二万年前に絶滅したと言われています。

この種類の象の化石は北海道や静岡県で多く出ています。野尻湖の象は4万年前から2万年前の地層から出ますが、これは日本に棲んで居た象のうちで一番新しい象の化石です。

関東地方にも当然棲んでいたと思いますが、化石が出ません。強い酸性の関東ローム層の土が動植物を溶かしてしまうので化石の出にくい土地なのです。

日本に地質学を教えたのは明治8年に、お雇外国人として来日したハインリッヒ・エドモンド・ナウマン博士です。

3番目の写真がナウマン博士です。

3番目の写真がナウマン博士です。彼は伊能忠敬の労作の日本全図に従って全国を歩き回り、日本の地質図を始めて作った学者です。そしてフォッサマグナやナウマンゾウ化石などを発見し、日本の地質学を作り始めた人です。

茨城県つくば市にある産業総合技術研究所の地質標本博物館はナウマンが設立に尽力した地質調査所が、その後発展した博物館なのです。

日本全土の土や岩石がどういう成分で出来あがっているか?どのような結晶で出来ているか?それらが何億年、何万年の間にどのように変化し動いてきたか?

雨風に流されてどのように変化して来たか?

このような問題を体系的に研究する科学分野を地質学と言います。地質学を勉強すると自然に化石のことが分かるのです。動物の骨が石に変化し土壌に埋まれば化石になります。土質のよっては化石にならない土壌もあります。ですから化石の出やすいところは限られるのです。

4番目の写真は数年前に、つくば市にある地質標本館で私が撮って来た写真です。この展示物に感動して撮って来ました。

良くご覧下さい。黒っぽいん岩石の層が左上へ向かって90度折れ曲がっているのです。三陸海岸から持ってきた巨大な岩石標本です。

長い年月の間に地球の内部の動きによって表面の固い岩石も曲がってしまうのです。岩石がアメのようにグニャリと曲がったのではありません。岩石は弾力性の無い硬い結晶から出来ています。従って曲る場合には結晶と結晶の間の粒界に微細な割れ目(マイクロ・クラック)が多数出来て、次第に岩全体が曲がって行くのです。

岩が曲がる、島が海面から出て、移動する。大陸が離合集散する。壮大な自然現象を解明するためにも微細な結晶の研究が重要なのです。学問研究の醍醐味ですね。

ちょっと話題が本題からそれましたの止めます。

今日の記事は石器時代に日本には象が棲んでいた事実をご紹介しました。そして当時の人々が食べていた証拠も示しました。現在から考えると驚きの事実ではないでしょうか。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)