「曳舟川親水公園」。

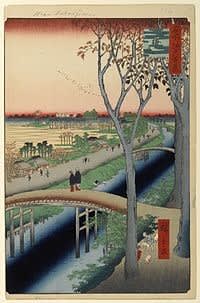

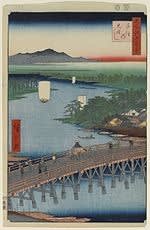

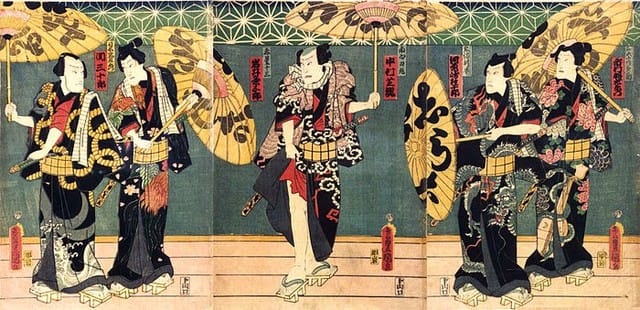

隣接する白鳥との間に、かつては曳舟川(葛西用水路)が流れていた。この川は、江戸時代に用水路として開削された。また、荷物を載せた舟を土手から縄を引いて運ぶということが行われ、江戸時代の流通の一つとなっていた。これが川の名称の由来となっている。その様子は歌川広重作の浮世絵「名所江戸百景 四ツ木通用水引きふね」で描かれている。高度経済成長期は、生活雑排水や近隣に多かったメッキ町工場の排水の影響で、水質が極めて汚染され、悪臭がただよっていた。1989年(平成元年)に、下水道網が整備されたこともあり、曳舟川は埋め立てられ現在では曳舟川通りと曳舟川親水公園となっており、せせらぎや多くの植物を見ることができる。

曳舟川の名称が付けられた区間は、江戸期に開削された葛西用水や亀有上水の水路を利用しており、昭和4年の荒川放水路の開削による川筋の分断のために早くから自動車道に改修された。

江戸期の後期から明治の初めごろにかけて行われた曳舟は、一種の水上交通機関ではあったが、舟を曳く動力が陸からの人力であるため、馬とか籠などの陸上交通機関の要素も含まれたものであり、当時曳舟は異色の交通機関として人気があり、江戸市中から下総、水戸方面へ行く、多くの旅人に利用されている。

排水規制等によって、水質は改善されたものの、葛西用水の一部区間の公園化や葛西用水からの取水ができなくなったことにより、現在の曳舟川は支流も含めて埋め立てられ、水路は荒川に合流する手前にほんのわずか水面が残っているのみ。

葛飾区の区間は、人工的な水の流れをつくり、曳舟川親水公園となり、自然の川を再現した区間や、シャワーを備えた親子向けのプールになった区間もある。また墨田区内では、流路上に作られた道路が「曳舟川通り」と名付けられている。

(この項、「Wikipedia」参照)

「曳舟親水公園」から少し入ったところにある「末広湯」(葛飾区宝町1-2-30)の男湯には「曳舟川」のペンキ画が描かれています。

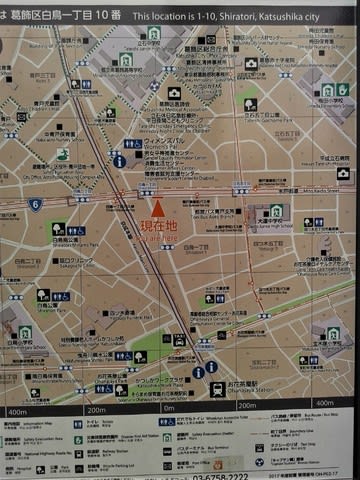

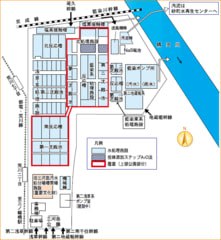

「曳舟川親水公園」案内板。亀有~お花茶屋~四つ木

「曳舟川親水公園」案内板。亀有~お花茶屋~四つ木

四つ木方向。

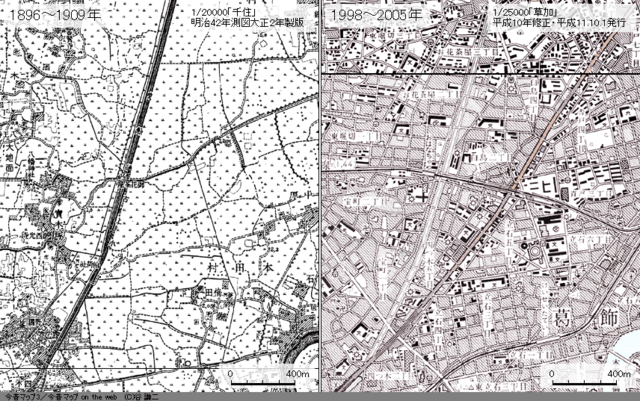

以前は、水路が2つになって並行して流れていました。現在、中央が遊歩道(親水公園)に、水路は道路になっています。

曳舟川親水公園は、江戸時代以来の区西部の主幹用水である。昭和28(1953)年に、西側の古上水堀と東側の中井堀の一本化工事が開始された。第1期工事は、お花茶屋から南の四つ木の国道6号線付近まで、第2期は、お花茶屋から亀有五丁目までである。この工事で、2本あった水路が1本となり、両側には幅10mの道路が造られた。古上水堀である曳舟川の名前のみが残ったため、かつての景観がわかりにくくなっている。両水路とも荒川を越えた墨田区では、道路として残っている。

古上水堀と中井堀を隔てていた堤(昭和33〔1958〕年5月)

曳舟川埋め立て工事(昭和63〔1988〕年)。

曳舟川埋め立て工事(昭和63〔1988〕年)。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

「お花茶屋」駅の南側付近でも2つの水路をへだつ堤のようなものがあった記憶があります。

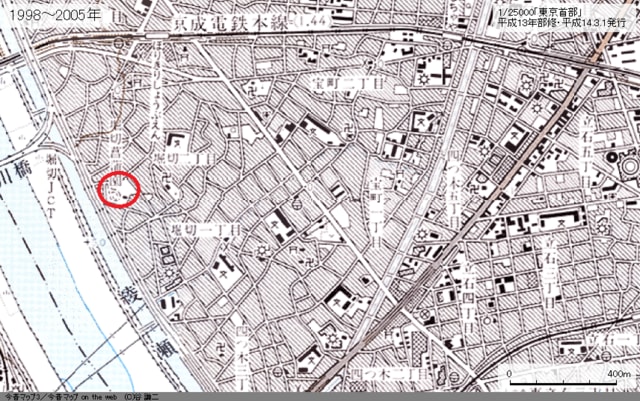

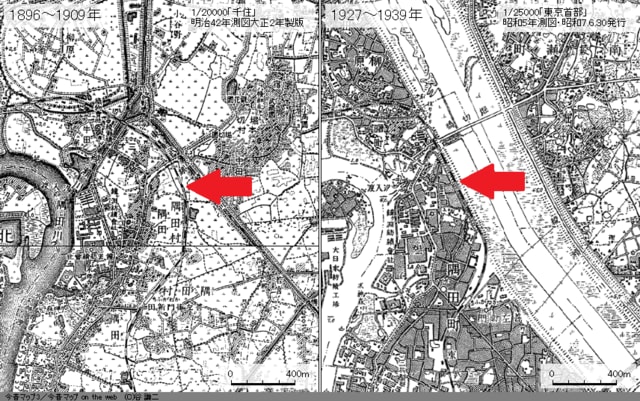

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

曳舟川の周囲は、田んぼばかりでした。お花茶屋駅の先からJR(国鉄)常磐線の線路が見えたほどです。

「岡田タイヤ」の工場跡?

「岡田タイヤ」の工場跡?

正面が広くなっていて、その奥にはそれほど高くない工場の建物がありました。その前を通るたびに、正門の中の奥まった独特の様子を興味深く覗いたものです。たしか駅伝が盛んで、いろいろな大会に出ていた会社だったような記憶があります。その工場がいつしか立ち退き、大きな跡地になりました。曳舟川が親水公園として改修されたのを機会にでしょう、その区域が、バスのロータリーと公園になりました。

青砥駅方向に向かいます。線路の北側は「白鳥」。

青砥駅方向に向かいます。線路の北側は「白鳥」。

1966(昭和41)年にそれまであったいくつかのまちを再編してできました。地名は、昔、白鳥沼という大きな沼があったことからつけられました。江戸時代、この辺りでは、徳川将軍家が鷹を使って鳥などをつかまえる「鷹狩り」が行われました。また、大正時代のはじめごろまで白鳥沼には多くの鴨や白鳥がいたといわれています。

注:「今昔マップ」や「歴史的農業環境閲覧システム」を見ても「白鳥沼」は確認できず、一帯には田んぼが広がる。

「水戸街道(国道6号線)」にぶつかります。

旧水戸街道は日光街道「千住宿」から分かれ、「曳舟川」に架かる「水戸橋(現在もあり)」を渡り、亀有村(葛飾区亀有)から「中川の渡」を渡ると、最初の宿場が「新宿(にいじゅく)」(葛飾区新宿)となります。この先の金町手前で現在の水戸街道(国道6号)と合流します。江戸市中から水戸方面に向かう旅人は千住宿を経由するコースではなく、浅草から大川橋(現在の吾妻橋)を渡り、小梅(向島1丁目)で曳舟川の土手道を北上する通称「裏水戸街道」を通り亀有までのコースが近道で利用者が多かったようです。

また、江戸時代末期には四ツ木~亀有間の「曳舟川」を「曳舟」が運行しており、コース途中での「曳舟の遊覧」も楽しみで大変人気があり、賑っていたようです。

国道放射6号線(水戸街道)は、大正12(1923)年9月1日に発生した関東大震災の復興事業で計画されたもので、「三つ目通り」からの延長工事として計画されました。さらに、昭和3(1928)年に言問橋が完成し、国道6号は起点の日本橋と繋がりました。また、 狭い曳舟川土手道に変わる「小梅通り(当時の名称は「改正道路」)」も造られましたが、「曳舟川」が埋め立てられ、道路化されので、東武線ガードの手前で終わる、中途半端な広い道として存在しています(「本所高校」脇の道)。

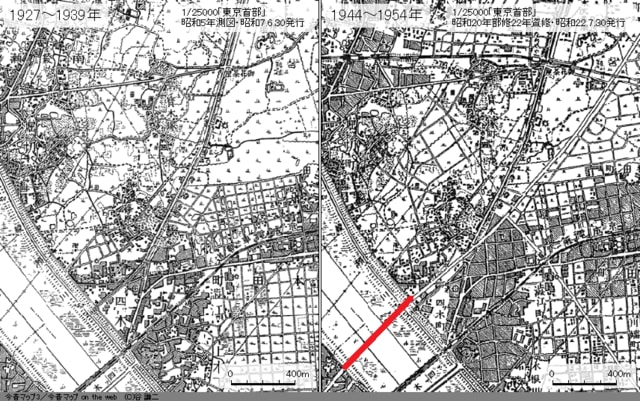

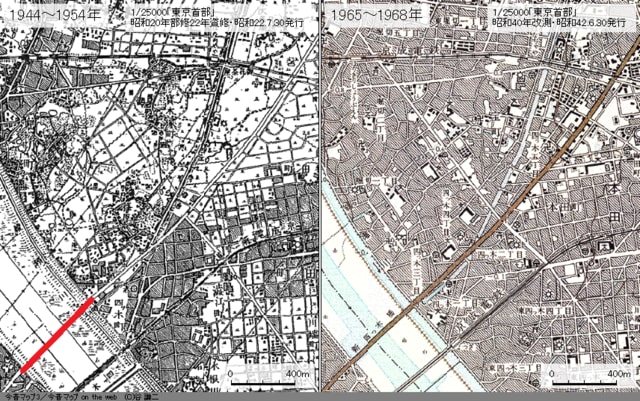

昭和14((1939)年には葛飾区側の6号線工事と合わせ、葛飾区と墨田区を結ぶ「新四ツ木橋」に着工しましたが、太平洋戦争が勃発したため、昭和18に工事は中断されました。終戦後の復興に伴い、中断していた新四ツ木橋(注)の架橋工事が再開され、昭和27(1952)年に完成し、国道6号はようやく葛飾区まで貫通しました。

橋(赤い線)はまだない。

橋(赤い線)はまだない。

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

注:開通時は旧橋も存在していたため、新四ツ木橋と呼んでいた。

その後、新四ツ木橋周辺の慢性的な交通渋滞対策として1973年(昭和48年)4月5日、新たな橋が約200メートル離れた曳舟川通り沿いに架橋された。この時、既に木製の四ツ木橋は撤去された後であったこともあり、橋は「新四ツ木橋」と呼ばれ、一方1952年(昭和27年)製の新四ツ木橋の名称が「四ツ木橋」になった。

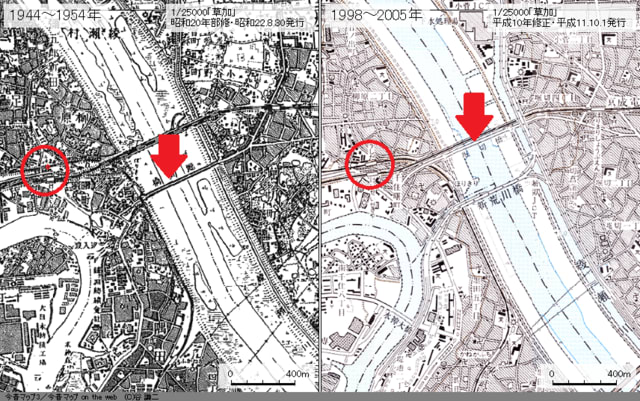

案内図。

案内図。

右手に葛飾区役所。すばらしい桜並木になっていますが、曳舟川から分かれたかつての用水路跡。

高架線に沿って進みます。

高架下は月極駐車場。

まもなく「青砥駅」。

まもなく「青砥駅」。

大きくカーブして青砥駅へ。電車もぎしぎし音を立てて曲がります。

どうしてこんな急カーブなのか? 船橋駅から大神宮下駅までもそうですが。かつて投稿した記事を再掲。

・・・

42 「青砥駅」・幻の線路跡?

2009-04-30 18:31:59 | つぶやき

京成電車が京成本線(上野線)「お花茶屋」駅から「青砥」駅に向かうとき、かなり急カーブとなって青砥駅に到着します。そこには、あまり知られていない歴史があったようです。(今となっては真偽の程は確かではありませんが。)

青砥駅は、1928(昭和3)年、日暮里 - 青砥間開通時に、押上線との分岐駅として開業し、1931(昭和6)年、日暮里~青砥間が本営業を開始しました。実は、それまで、立石駅(押上線)~高砂駅間に、駅は設置されていませんでした。

もともと、京成電鉄は、1909(明治42)年、「京成電気軌道」として創立されました。古くから参詣者を集めていた、成田山新勝寺への参拝へ、東京から向かうための鉄道事業(具体的には押上~千葉~成田間の電気鉄道)でした。そのために、「京成(東京~成田)」と社名を命名しました。

1912(大正元)年には、帝釈天(今では「寅さん」で有名な)へ向かう「帝釈人車軌道」(線路上の車を人間が引いて走る?)を買収、本格的な鉄道事業を始めます(今のJR金町駅から柴又駅まで)。

次第に東へ東へと線路敷設工事が進捗して、1921(大正10)年には押上から千葉まで全通します。さらに、1930(昭和5)年、押上~成田間が全通します。こうして、本来の目的が完成しました。

しかし、当時、押上は、都心に行くには大変不便な位置にあるため、京成は、当初からの狙いである、押上から隅田川の向こうにある浅草まで、線路を延ばす画策をします。けれど、政財界を巻き込む「疑獄事件」を起こして、東武鉄道にその権利を取られてしまいます(東武鉄道は浅草まで乗り入れ。)。

そこで、鉄道敷設の権利を持っていた他の鉄道会社を買収して、権利を得て、上野・日暮里から高砂までの路線を敷設し、都心まで乗り入れることになりました。

この計画が持ち上がった時、葛飾区青戸町の南地域には駅はありませんでした。土地の古老の話ですと、今の東立病院辺り(現在の青砥駅の少し南西側)に、臨時停留所みたいなものがあって、電車が来ると、手を挙げて停めて貰ったとか。

もともとは、京成としては、お花茶屋駅(ことによると、一つ日暮里寄りの「堀切菖蒲園」駅)から直接高砂駅までの線路を接続して、高砂を押上線との分岐駅にする計画だった。

そこで、今の青砥駅付近の地主が立ち上がり、自分の土地を提供して青砥駅を新設することを要請した、その結果、青砥駅が出来たということです。

1931(昭和6)年青砥~日暮里間開業。1933(昭和8)年、日暮里~上野公園(現・京成上野)間が開業し、上野から成田まで貫通しました。

話は、余談ですが、来年・2010(平成22)年4月には、今の北総鉄道(高砂~日医大)が成田空港まで延長され、「成田新高速鉄道線」として、開業となります。同時に新型スカイライナーの投入によって、大手私鉄では最高速度となる160km/h運転を実施する予定です。40分くらいで、日暮里~成田空港間を結ぶとか。そのために将来的には、上野線を全線高架化することになるようです。

こう見てくると、直進で進む押上線に比べて、青砥駅から分岐する上野線(京成本線)は、かなりきついカーブになっていて、たしかに不自然な感じがしないわけでもありません。また、青砥・高砂と二駅続いて、押上線と上野線の分岐駅があるのも不必要な感じがしますが。

写真は、お花茶屋駅付近から続く直線道路(通称「高砂橋通り」)で(今は、水戸街道で分断されていますが)、高砂橋を通って、高砂駅まで至る道筋です。もしかしたら、この道路が幻の鉄道線の跡なのかもしれません。右手が、青戸公団住宅です。

写真は、お花茶屋駅付近から続く直線道路(通称「高砂橋通り」)で(今は、水戸街道で分断されていますが)、高砂橋を通って、高砂駅まで至る道筋です。もしかしたら、この道路が幻の鉄道線の跡なのかもしれません。右手が、青戸公団住宅です。

もし、そうだとしたら、青戸の現在も、ずいぶん違った発展の仕方があったかもしれません。青砥駅設置のもっと詳しい事情が知りたいものです。

・・・

今回改めて調べてみましたが、よく分かりませんでした。上の記事も真偽不明、根拠薄弱なものになってしまいました。

ここで立石駅付近で通った「水道みち」に再び遭遇。「金町浄水場」からの上水道が道路下にある(はず)。

それにしても急カーブです。上下線で高架が分かれているので、高い!

それにしても急カーブです。上下線で高架が分かれているので、高い!

押上線と合流。 立石駅方向。

立石駅方向。

「青砥駅」。

地上駅だった頃の青砥駅。(「葛飾区史」HPより)

地上駅だった頃の青砥駅。(「葛飾区史」HPより)

《補足》「青戸」という地名

青戸は古文献において「青津」「大戸」「大津」などと記されることもあり、表記が青戸に定着して以後もしばらく「おおと」と発音されていた。戸は、渡し場・船着場・埠頭つまり湊(水門)のことであり、江戸、水戸、奥戸、松戸、登戸、坂戸、清戸も同じである。このことからも分かる通り、この地は古来、大きな港を抱えた土地であったようである。

正応元年(1288年)、この地を領していた青戸二郎重茂が葛西氏の代官として奥州平泉の中尊寺を訪れた記録がある。また、青戸七丁目の環七通り沿いにある葛西城址(中心部は環七通りが貫いており、わずかに残された部分が御殿山公園と葛西城址公園となった)が鎌倉幕府の引付衆であり、この地を領していた青砥藤綱の邸宅とされるが真偽は定かではない(京成電鉄の青砥駅の表記が町名と異なるのはこの伝承に由来する)。 中世の青戸は前述の葛西城から大量の土器類が出土したことなどから葛西地域の中心地であったと推測されている。

戦国時代、葛西城は山内上杉氏、後北条氏などの支城の一つとして使用されていたようである。

(この項、「Wikipedia」参照)

園内の四阿から。今年もマスク掛けで鑑賞。

園内の四阿から。今年もマスク掛けで鑑賞。 ここは、荒川氾濫の時は3mの浸水。↓の線。線路も浸水?

ここは、荒川氾濫の時は3mの浸水。↓の線。線路も浸水?

少し進んでから振り返る。かつてはこの付近は台風などがあると水浸しになり、線路だけが浮いたようになりました。

少し進んでから振り返る。かつてはこの付近は台風などがあると水浸しになり、線路だけが浮いたようになりました。 お花茶屋駅方向を望む。

お花茶屋駅方向を望む。

右手がホーム。

右手がホーム。

「Ohanajaya Station」。

「Ohanajaya Station」。

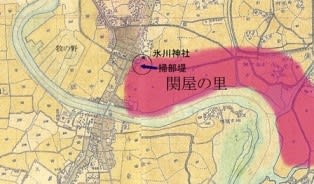

冨嶽三十六景「隅田川関屋の里」に描かれた地点はこのあたりだと推察されます。掃部堤を進んで日光道中を横切ると、現在の千住緑町付近にあたる「牧の野」とよばれた低地が広がっていました。千住町が茅場として使用していた地域で、浮世絵には、この茅場が描かれていると考えられます。

冨嶽三十六景「隅田川関屋の里」に描かれた地点はこのあたりだと推察されます。掃部堤を進んで日光道中を横切ると、現在の千住緑町付近にあたる「牧の野」とよばれた低地が広がっていました。千住町が茅場として使用していた地域で、浮世絵には、この茅場が描かれていると考えられます。

(明治17年迅速側図)赤矢印 馬と農夫が進む方向、青線 浮世絵に描かれた視界。

(明治17年迅速側図)赤矢印 馬と農夫が進む方向、青線 浮世絵に描かれた視界。

」HPより)

」HPより)

」HPより)

」HPより) (「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より) (「同」より)

(「同」より)

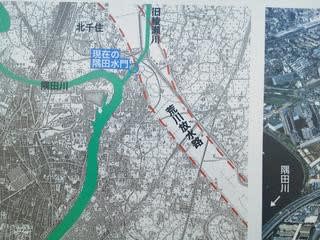

上流方向。左手が北千住方面。

上流方向。左手が北千住方面。

1970年代のようす。大きな工場が建ち並んでいる。

1970年代のようす。大きな工場が建ち並んでいる。

2010年代のようす。工場跡が整地され、再開発を待つ。隅田川のスーパー堤防も工事中。

2010年代のようす。工場跡が整地され、再開発を待つ。隅田川のスーパー堤防も工事中。 対岸には、高層マンション。

対岸には、高層マンション。

かつての商店名がずらり。

かつての商店名がずらり。

ここも以前、紹介済みです。

ここも以前、紹介済みです。

線路沿いに。

線路沿いに。 振り返る。

振り返る。

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

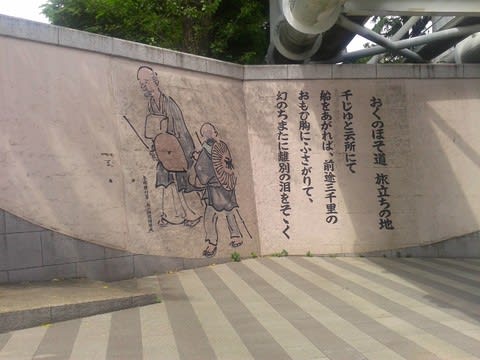

「史跡 おくのほそ道矢立初の碑」。

「史跡 おくのほそ道矢立初の碑」。 碑の裏面。

碑の裏面。 「おくのほそ道 旅立ちの地」

「おくのほそ道 旅立ちの地」 「千住の大橋と荒川の言い伝え」。

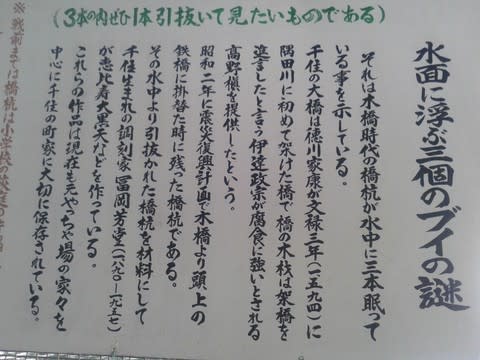

「千住の大橋と荒川の言い伝え」。

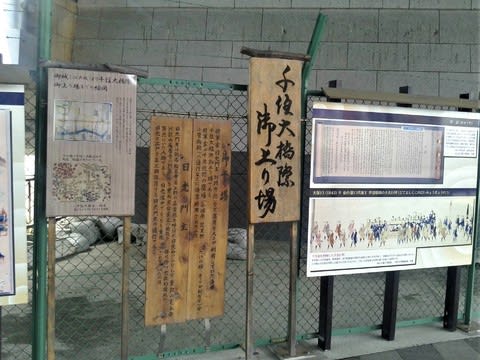

「千住橋戸河岸」。 ・川蒸気の登場 ・架橋と変遷 ・明治43年下町の大水害

「千住橋戸河岸」。 ・川蒸気の登場 ・架橋と変遷 ・明治43年下町の大水害 初代北斎の画。

初代北斎の画。

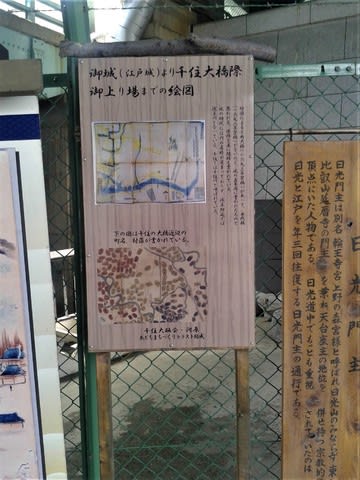

将軍家、日光門跡など高貴な人々が利用していた湊が千住大橋際、御上り場である。将軍家が千住近郊の鷹狩場(小塚原、花又村、たけの塚、そうか村など)や小菅御殿への通行などに通常利用されていた。

将軍家、日光門跡など高貴な人々が利用していた湊が千住大橋際、御上り場である。将軍家が千住近郊の鷹狩場(小塚原、花又村、たけの塚、そうか村など)や小菅御殿への通行などに通常利用されていた。 御上り場までの絵図(左上)

御上り場までの絵図(左上)

「旧記」

「旧記」

???

???

」HPより)

」HPより)

「隅田川」に架かる鉄橋。

「隅田川」に架かる鉄橋。 町屋駅方向を振り返る。

町屋駅方向を振り返る。

遠くに「千住大橋」。

遠くに「千住大橋」。

左岸が「千住大橋駅」付近。

左岸が「千住大橋駅」付近。

ここで土手を離れ、「千住大橋(大橋)」に向かいます。遠くに「スカイツリー」。

ここで土手を離れ、「千住大橋(大橋)」に向かいます。遠くに「スカイツリー」。 「

「

(歌川広重作『名所江戸百景』より「千住の大はし」)

(歌川広重作『名所江戸百景』より「千住の大はし」) 「

「

「親柱」。

「親柱」。 1880年代のようす。

1880年代のようす。 2010年代のようす。

2010年代のようす。

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

「こばと商店街」。

「こばと商店街」。

鉄骨の組み合わせが絶妙。

鉄骨の組み合わせが絶妙。

」HPより)

」HPより) (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

荒川区HPより)

荒川区HPより)

駅方向を振り返る。「音無川」跡の道。

駅方向を振り返る。「音無川」跡の道。 JR常磐線。

JR常磐線。

「団子の由来」解説板。

「団子の由来」解説板。 「子規の句碑」。

「子規の句碑」。 「音無川」が王子から流れてきているという証。

「音無川」が王子から流れてきているという証。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。

2010年代のようす。 「芋坂」の説明板。

「芋坂」の説明板。 慶応4年(1868年)、上野の山での官軍との戦いに敗れた「彰義隊」が「芋坂」を逃げ落ちて行った、と。

慶応4年(1868年)、上野の山での官軍との戦いに敗れた「彰義隊」が「芋坂」を逃げ落ちて行った、と。

根岸方向を望む。

根岸方向を望む。 「東京消防庁荒川消防署音無川出張所」。

「東京消防庁荒川消防署音無川出張所」。 日暮里駅方向に進みます。

日暮里駅方向に進みます。

多くの建物が消失しているのが分かります。

多くの建物が消失しているのが分かります。 歩いていると、下から電車の通過音が。

歩いていると、下から電車の通過音が。

おしゃれなバス。

おしゃれなバス。 」HPより)

」HPより)

↓が地上に出る京成線。

↓が地上に出る京成線。

「国旗掲揚塔」跡。コンクリートの土台部分が残っている。それによれば、紀元2600年・昭和16年12月8日(時あたかも、真珠湾攻撃の日)に建立となっている。まさにそこにも記されているように「国威発揚」の時代であった。

「国旗掲揚塔」跡。コンクリートの土台部分が残っている。それによれば、紀元2600年・昭和16年12月8日(時あたかも、真珠湾攻撃の日)に建立となっている。まさにそこにも記されているように「国威発揚」の時代であった。

トンネルの上は、すぐそばから民家が建ち並んでいる。

トンネルの上は、すぐそばから民家が建ち並んでいる。 「臺」=「台」。

「臺」=「台」。

右の高架線が京成線、左がJR線。奥が「京成日暮里」駅

右の高架線が京成線、左がJR線。奥が「京成日暮里」駅

「下り線ホーム」。

「下り線ホーム」。

案内図。

案内図。

」HPより)

」HPより) 「

「

緑も濃くなった上野公園。

緑も濃くなった上野公園。

○のところに「京成本線」とある。

○のところに「京成本線」とある。

「

「 「

「 「初代歌川広重

「初代歌川広重

「

「 こちらは「旧奏楽堂」にある「滝廉太郎」像。

こちらは「旧奏楽堂」にある「滝廉太郎」像。

都内各地で立体交差事業が進められているようです。

都内各地で立体交差事業が進められているようです。 ここは、4㍍以上浸水するおそれが。

ここは、4㍍以上浸水するおそれが。

「立石大通り」=「奥戸街道」。

「立石大通り」=「奥戸街道」。

左の↓が線路。右の↓が「立石大通り」。途中で現在の線路に合流。○が旧立石駅。(「今昔マップより)

左の↓が線路。右の↓が「立石大通り」。途中で現在の線路に合流。○が旧立石駅。(「今昔マップより)

立石駅方向。

立石駅方向。 四つ木方向。

四つ木方向。 「立石駅」ホーム。

「立石駅」ホーム。

(

( 」HPより)

」HPより)

青砥駅。地名は「青戸」ですが駅名は「青砥」?

青砥駅。地名は「青戸」ですが駅名は「青砥」?

以前の四ツ木駅。

以前の四ツ木駅。 現在の四ツ木駅。

現在の四ツ木駅。 」より)

」より)

」HPより)

」HPより)

○が旧駅。(「今昔マップ」より)

○が旧駅。(「今昔マップ」より) この先を右に曲がって立石駅方向へ。この付近に旧四ツ木駅があったか?

この先を右に曲がって立石駅方向へ。この付近に旧四ツ木駅があったか? 振り返る。旧線路は、この先正面を南西に進んでいた。

振り返る。旧線路は、この先正面を南西に進んでいた。

「川魚鶏肉・柏屋」。

「川魚鶏肉・柏屋」。

上が北。

上が北。

「(荒川が氾濫したときの)浸水水位」。↓の赤い線。3m。この先はもっとすごい!

「(荒川が氾濫したときの)浸水水位」。↓の赤い線。3m。この先はもっとすごい!

「綾瀬川」。

「綾瀬川」。

」HPより)

」HPより)

(2,012年9月撮影)

(2,012年9月撮影)