「多摩川」下流方向。

中洲の先付近に「丸子の渡し」があった。

上流方向。 「東急目黒線」。

「東急目黒線」。

川崎市側の河川敷。

川崎市側の河川敷。

右手に「丸子の渡し」跡の案内板があるようです。

斜め右に進むのが「中原街道」。

斜め右に進むのが「中原街道」。

「中原街道」。この道は、かつての「中原街道」道。

「中原街道」。この道は、かつての「中原街道」道。

「中原街道」案内板。

「中原街道」案内板。

中世以前から相模国と武蔵国をつなぐ要路であった中原街道は、徳川家康の江戸城入城にも使われました。

立派なお屋敷の門。

立派なお屋敷の門。

「GATE SQUARE 小杉陣屋町」。

「GATE SQUARE 小杉陣屋町」。

徳川家康が初めて江戸に入った天正18(1590)年、まだ東海道は整備されておらず、家康は平塚からほぼ直線で江戸に向かうこの道を通った。江戸時代の初め、江戸に通じる主要街道として使われたこの道も、東海道が整うと徐々にそれまでの賑わいを失っていく。しかし、その後も沿線の物資や農産物輸送などに欠かせない大切な道として、中原街道は人々の生活に深い関わりを持ち続けてきた。

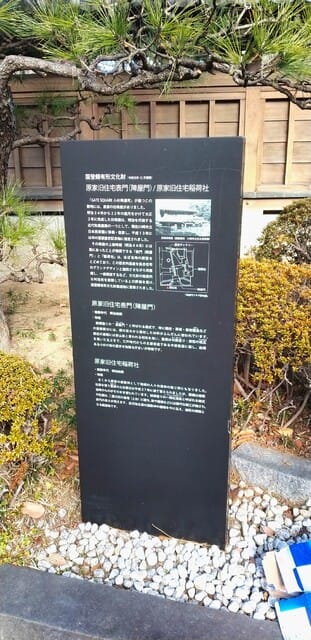

原家旧住宅表門(陣屋門)

この敷地には、原家の旧母屋がありました。明治24年から22年の歳月をかけて大正2年二完成した旧母屋は、明治を代表する近代和風建築の一つとして、現在川崎市立日本民家園に移築・復原し、平成13年には篠重要歴史記念物に指定されました。

総欅造りの「薬医門」と呼ばれる様式で、特に親柱・扉板・彫刻懸魚などの装飾部分には、欅の巨木から製材した材料がふんだんんい使われています。親柱の基礎には安山岩と思われる切石を用い、屋根は切妻造り・波形の桟瓦を用いた瓦葺きで、江戸時代からの主要街道である中原街道に面し、由緒ある小杉の街の歴史を物語る佇まいが特徴です。

道沿いには随所に史跡と案内図が設置されています。

「旧名主家と長屋門」。

「旧名主家と長屋門」。

江戸時代この辺りの名主の代表格だった安藤家。代官から賜った長屋門が今に残る。門の内側にある高札のほか、この旧家二は古文書、絵図など貴重な歴史資料が多く残されている。

幕越しに。

幕越しに。

緑の目隠し幕で囲まれ、中をうかがうことはできません。広い敷地が整地されています。

隙間から。

隙間から。

長屋門には3 枚の高札が掲げられている。どれも「太政官布告」である。 分かりやすく文を変えて紹介すると、1つは、幕府が大政奉還をした翌年のもので国民に布告した「定」である。

1. 人たるものは、五倫(父子・君臣・夫婦・長幼・朋友)の道を正しくすべき事

1. 妻や夫をなくした者、幼くて親のない者、老いて子をなくした者、病によって不具になった者を、あわれむべき事

1. 人を殺し、家を焼き、財を盗むなどの悪業あるまじき事

慶応4 年3 月 太政官

また、次のような「定」もある。

「みだりに武士も平民も本国を脱走するようなことは、かたく止められている。万一脱国の者があり、不法の所業を いたした節は、上にたつ者の落度である。脱走の者を抱え、不法の事が生まれ、厄難、災害などにたちいった場合は、その主人が法を破った罪となるべき事」

慶応4 年3 月 太政官

これら2 枚の高札の出た慶応4(1868)年3 月、安藤右衛門は綱島の名主飯田助大夫とともに江戸攻撃の官軍が二子に陣を構えている陣所に呼び出され「官軍につくか幕府につくか、態度をはっきりせよ」と、迫られている。

長い間、幕府と深いつながりを持っていた人々にとっては、まさに大きな動乱の時であった。 残り1 枚の高札は、明治3(1870)のもので、「大勢で徒党を組み、上をはばからぬ所業を行えば、たとえ如何ほど道理至極でも、御取りわけなりがたい。発頭 人は申すに及ばず、同類の者まで厳重にとがめる」というものだ。 これらの高札は、西明寺参道前の街道の右横に立てられたといわれる。 幕末から維新へ、時代の大きな転換期の動揺がひしひしと伝わる思いである。 この小杉宿を通る人々や村人は、この高札を息をのんで見ていたに違いない。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

「小杉陣屋町」信号。

「小杉陣屋町」信号。

明治3年創業の石橋醤油店。

明治3年創業の石橋醤油店。

十字路を更に先へ進むと(タマガーデンの先)右側に、昭和50年くらいまで高い煙突があった。「石橋醤油店」という看板の原家がある。

この家は明治3(1870)年から、農業をしながら醤油造りを始めた。大正12(1923)年から専業となり、キッコー「文山」のラベルを貼り、昭和26(1951)年まで製造していた。

昔は街道を利用して天秤棒に桶をさげて、東京方面からも買いに来る人が沢山いた。昭和8(1933)年頃には、トラックを使って運搬するほど盛んだった。

毎年、冬になると新潟から醤油造りの職人が4・5 人来て、大変活気があったという。

東京から「こやし」を運んで帰る農家の人々や、付近の人達も買いに来ていた。

当時、ほとんどの農家でも醤油を自家製で造っていたが、塩からくて美味しくないので「文山」と混ぜて味を良くして美味しくしたり種として使っていた。

平成25 年7 月まで醸造工場の建物があり、明治から昭和にかけての醤油造りの一端を見学出来たが、解体され、駐車場や2階建て住宅(4棟8軒)に変わってしまった。商標「文山」のある蔵はそのま ま保存されている。

(「同上」HPより)

※「新小杉開発株式会社」HPでは、歴史に詳しい地元の方によって、武蔵小杉の歴史を写真入りで詳細に記述しています。これまで、この地域にまったく無縁であった当方には大変参考になり、たびたび引用させていただきました。深くお礼・感謝申し上げます。

枡形。左折し、右折する。

枡形。左折し、右折する。

直線化する道路が途中まで完成。 (「同上」より)

(「同上」より)

けっこう道が狭く、車も多い。

けっこう道が狭く、車も多い。

この付近の今昔。

(現在)枡形が現在も存在。

(現在)枡形が現在も存在。

(1880年代)

(1880年代)

(「同上」HPより)

(「同上」HPより)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます