「桃乳舎」。レトロな建物が存在感、抜群。

ちょっと横道に入ったところにあるお店よ。オフィス街の裏手。近くのサラリーマンの方々に人気のお店。あまり女性客はいないわね。以下は、「 」HPさんの訪問記事。

」HPさんの訪問記事。

茅場町駅から約10分の箇所、オフィス街のやや裏手に突然と古めかしいビルが出現します。それが今回伺った桃乳舎。創業明治22年のこのお店は、元々ミルクホールとして始まり、喫茶店へ拡大。そして食堂へと変遷していったとのこと。現在のビルは昭和8年に建てられたとのこと。人気の秘密は味と価格にあります。見てください、この価格!ランチなんと500円!!!雰囲気も味も、昭和の王道で、本当にタイムスリップしたような気分になれました。味、クオリティ、量、値段全部が素敵で、12時前から行列が出来る意味が理解できました。ここはみんなが一度は行くべきお店です、はい。

(写真は、「食べログ」HPより)

昔からけっこう地元では有名な「大衆食堂」だったようね。行く機会はなかったけれど。

ここにも。 エンブレムがすてきね。

エンブレムがすてきね。

次は「江戸橋」。

17世紀に大船町(後に本船町)と本材木町の間の日本橋川に架けられた。当初の位置は現在より下流にあり、すぐ東脇を楓川が縦貫していた。1632年(寛永9年)成立の『武州豊嶋郡江戸庄図』では写本によって江戸橋が描かれているものといないものがあり、創架年代を1631年(寛永8年)頃とする説と、次に登場する『正保年間江戸大絵図』までの間とする説がある。橋名の由来は、隣の日本橋との連想から命名されたとする説の外、都市化以前の江戸中心部が この周辺だったのではないかと推測する説がある。

橋の下は漁船や乗合の舟が集まり、南側には船宿があった他、隅田川の舟遊びのための屋形船なども停泊していた。南西側は木更津河岸と呼ばれ、江戸と上総国木更津を行き来する木更津船が発着した。南詰には明暦の大火後防火のため江戸橋広小路が設けられ、賑わった。

1875年5月に石橋に、1901年には鉄橋へ改架されている。 1927年(昭和2年)昭和通り開通に伴い現在地に架け直された。

(この項、「Wikiprdia」参照)

1880年代のようす。江戸橋が「石橋」の頃。

1880年代のようす。江戸橋が「石橋」の頃。

2010年代のようす。「楓川」などは首都高や昭和通りに。

2010年代のようす。「楓川」などは首都高や昭和通りに。

こう見ると、「日本橋川」の川面が残されたのは、奇跡的なことかもしれないわ。

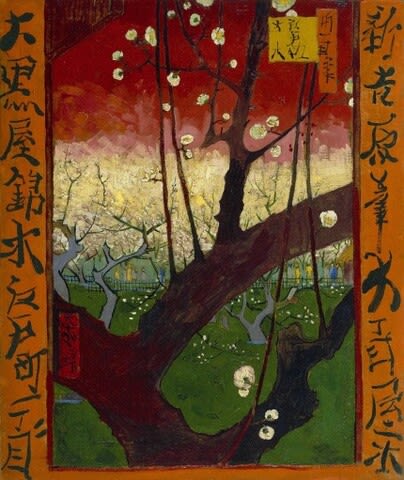

『名所江戸百景 日本橋江戸ばし』歌川広重画。

『名所江戸百景 日本橋江戸ばし』歌川広重画。

やっと「日本橋」に到着しました。

頭上は「首都高」の橋脚。

頭上は「首都高」の橋脚。

「日本橋由来の碑」。

「日本橋由来の碑」。

日本橋由来記

日本橋ハ江戸名所ノ随一ニシテ其名四方ニ高シ慶長八年幕府譜大名ニ課シテ城東ノ海濱ヲ埋メ市街ヲ營ミ海道ヲ通シ始テ本橋ヲ架ス人呼ンデ日本橋ト稱シ遂ニ橋名ト為ル翌年諸海道ニ一里塚ヲ築クヤ實ニ本橋ヲ以テ起點ト為ス當時既ニ江戸繁華ノ中心タリシコト推知ス可ク橋畔ニ高札場等ヲ置ク亦所以ナキニアラス舊記ヲ按スルニ元和四年改架ノ本橋ハ長三十七間餘幅四間餘ニシテ其後改架凡ソ十九回ニ及ヘリト云フ徳川盛時ニ於ケル本橋附近ハ富買豪商甍ヲ連ネ魚市アリ酒庫アリ雜鬧沸クカ如ク橋上貴賎ノ來往晝夜絶エス富獄遥ニ秀麗ヲ天際ニ誇リ日帆近ク碧波ト映帶ス眞ニ上圖ノ如シ

明治聖代ニ至リ百般ノ文物日々新ナルニ伴ヒ本橋亦明治四十四年三月新装成リ今日ニ至ル茲ニ橋畔ニ碑ヲ建テ由来ヲ刻シ以テ後世ニ傳フ

昭和十一年四月

日本橋區

日本国重要文化財「日本橋」

・構造、形式

石造り二連アーチ橋 高い欄付(青銅製照明灯を含む)

附 東京市道路元標 一基

・所有者

国(建設省:現国土交通省)

・指定年月日

平成11年5月13日 指定(建 第2362号)

・指定の意義

明治期を代表する石造りアーチ道路橋であり、石造り石造アーチ橋の技術的達成度を示す遺構として貴重である。また、土木家、彫刻家が協同した装飾橋架の代表作であり ルネッサンス式による橋梁本体と和漢折衷の装飾との調和も破綻なくまとめられており、意匠的完成度も高い。

建設省国道に係る物件で初めての重要文化財指定

重要文化財「日本橋」 附東京市道路元標(一基)

所在地:日本橋室町1丁目~日本橋1丁目

日本橋の創業は、徳川家康が幕府を開いた慶長8年(1603)と伝えられています。翌年、日本橋が幕府直轄の主要な5つの陸上交通路(東海道・中山道・奥州道中・日光道中・甲州道中)の起点として定められました。江戸市街のの中心に位置した日本橋は、橋のたもとの日本橋川沿いに活気のある魚市場が立ち並び、周辺に諸問屋が軒を連ねるなど、江戸随一の繁華な場所でした。

現在の日本橋は明治44年(1911)に架橋されたルネサンス様式の石造二連アーチ橋で、都内では数少ない明治期の石造道路橋です。・・・照明灯のある鋳銅製装飾柱を中心に和漢洋折衷の装飾が施されています。中でも風洞生銘はで、青銅の照明灯装飾品の麒麟や東京市章を抱えた獅子のブロンズ像は、、意匠的完成度の高い芸術作品といえます。なお、親柱に記された橋名o の揮毫は、第15代将軍徳川慶喜の筆によるものです。

また、「東京市道路元標」は昭和42年(1967)まで都電の架線支持柱を兼ねて日本橋の中央に設置されていましたが、現在は日本橋北西の橋詰広場に移設されています。なお、橋の中央には当時の内閣総理大臣佐藤栄作の筆による「日本国道道路元標」のプレート(複製は北西橋詰)が埋め込まれています。 平成31年3月 中央区教育委員会

「道の起点としての日本橋」。

「道の起点としての日本橋」。

「三越」。

「野村證券」。

上流(「神田川」方向)を望む。

下流方向(「隅田川」方向)を望む。橋脚がかなり無粋だわね。

東海道五十三次之内 日本橋 朝之景 / 歌川 広重

日本橋は五十三次の出発点であり、ここより京都までは124里半(約492km)である。鐘が七ツ(午前四時)を打つと木戸が開かれ、一日が始まる。朝焼けの空を背景に、日本橋の近くの肴市場から威勢のいい魚商が魚をかついでゆく。大名行列が橋を渡ってくる。犬が遊んでいる。塀や甍の直線に日本橋の力強い曲線の構成が、街の活気をさらに強調している。そして橋の中央から高く立つ毛槍が爽快な旅立ちを表わしている。

(「知足美術館」HPより)

明治時代のようす。活気のある風景。(「Wikipedia」より)

明治時代のようす。活気のある風景。(「Wikipedia」より)

川下りが出来るのね。今度乗ってみたいわ。

この付近の案内図。

あら、一番大事なこと、忘れてるじゃない。今回の目的。これを撮らなきゃダメよ。

「日本橋魚市場発祥の地」。「乙姫像」。

「日本橋魚市場発祥の地」。「乙姫像」。

「乙姫像」下の解説文。

本船町小田原町安針町等の間悉く鮮魚の肆なり遠近の浦々より海陸のけぢめもなく鮮魚をこゝに運送して日夜に市を立て甚賑へりと江戸名所圖會にのこれる日本橋の魚市 魚河岸のありしはこのあたりなり旧記によればその濫觴は遠く天正年間徳川家康の関東入国と共に摂津國西成郡佃 大和田兩村の漁夫三十餘名江戸にうつり住み幕府の膳所に供するの目的にて漁業營みしに出づその後慶長のころほひ幕府に納めし残餘の品を以てこれを一般に販売するに至り漁るもの商ふものゝ別おのづからこゝに生じ市場の形態漸く整ふさらに天和貞享とすゝみて諸國各産地との取引ひろくひらけ従ってその入荷量の膨張驚くべきものありかくしてやがて明治維新の変革に堪へ大正十二年関東大震災の後をうけて京橋築地に移転せざるの止むなきにいたるまでその間じつに三百餘年魚河岸は江戸及び東京に於ける屈指の問屋街としてまた江戸任侠精神発祥の地としてよく全國的の羨望信頼を克ちえつゝ目もあやなる繁榮をほしいまゝにするをえたりすなはちこゝにこの碑を建てる所以のものわれらいたづらに去りゆける夢を追ふにあらずひとへに以てわれらの祖先のうちたてたる文化をながく記念せんとするに外ならざるなり

東京に江戸のまことの

しぐれかな

昭和二十九年三月

旧日本橋市場関係者一同に代わりて

日本芸術院会員 久保田万太郎 撰

日本芸術院会員 豊道慶中 書

さすが「久保万」ね、みごとなものね。

左の解説板。

日本橋から江戸橋にかけての日本橋川沿いには、幕府や江戸市中で消費される鮮魚や塩干魚を荷揚げする「魚河岸」がありました。ここで開かれた魚市は、江戸時代初期に佃島の漁師たちが将軍や諸大名へ調達した御膳御肴の残りを売り出したことに始まります。この魚市は、日本橋川沿いの魚河岸を中心として、本船町・小田原町・安針町(現在の室町一丁目・本町一丁目一帯)の広い範囲で開かれ、大変なにぎわいをみせていました。

なかでも、日本橋川沿いの魚河岸は、近海諸地方から鮮魚を満載した船が数多く集まり、江戸っ子たちの威勢の良い取引が飛交う魚市が立ち並んだ中心的な場所で、一日に千両の取引があるともいわれ、江戸で最も活気のある場所の一つでした。

江戸時代より続いた日本橋の魚河岸では、日本橋川を利用して運搬された魚介類を、河岸地に設けた桟橋に横付けした平田舟の上で取引し、表納屋の店先に板(板舟)を並べた売場を開いて売買を行ってきました。

この魚河岸は、大正十二年(一九二三)の関東大震災後に現在の築地に移り、東京都中央卸売市場へと発展しました。

現在、魚河岸のあったこの場所には、昭和二十九年(一九五四)に日本橋魚市場関係者が建立した記念碑があり、碑文には、右に記したような魚河岸の発祥から移転に至るまでの三百余年の歴史が刻まれ、往時の繁栄ぶりをうかがうことができます。

平成十九年三月

中央区教育委員会

実はこの日(1月3日)は「箱根駅伝」2日目だったのね。

上の写真で手前に置いてあるのはTV用の機材。

この先、左折していよいよゴールというところ。けっこう警察官や実行委員が出ていて、立ち止まらないで! という案内を。まだまだ時間が早いので、人はいなかったけれど。(結果はご承知の通り)。

「高速道路」の橋桁に「日本橋」だって。おかしいわよね。

「高速道路」の橋桁に「日本橋」だって。おかしいわよね。

さて、ここまでね、戻りましょうか。ちょっとお茶でもしますか。3密を避けて。

「日本橋魚河岸」。

「日本橋魚河岸」。

「両替商の街」。

「両替商の街」。

ちょっと見て、あの細長いビル。お寿司屋さん。頑張っているわね。

「昔からある店」寿司貞。

「昔からある店」寿司貞。

ではまた。ごきげんよう。

・・・

この散策から5日が過ぎ、「緊急事態宣言」が発出されました。

去年の4月よりもかなり緩やかな印象。飲食店ばかりやり玉にしているけれど、通勤とか何とかならないのかな。

飲食して家に帰って家族に感染させるのが悪い、っていう話しだけれど、どうもそれだけじゃなさそうよ。

箱根駅伝だって観戦は遠慮して下さいって言ったって、けっこうな人出だったようだし。

国民には我慢を強いて、これを乗り切れば、オリンピックが開催できれば、って何とか支持を取り戻せる、って。

党利党略で生命や生活を軽んじていけないわよね。

だいたい、中国や韓国、ベトナムなどからの入国は制限しないらしいじゃない。

そもそも、年末年始は感染が少なくなるか、と思ったなんて言っているようじゃ、どうしようもないわよね。

って、やっぱり最後は、愚痴やら不満やらになってしまったわね。

「花菖蒲の系統」。

「花菖蒲の系統」。

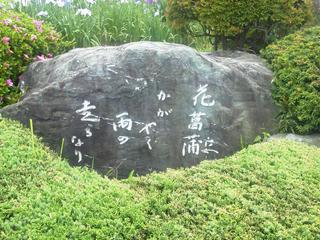

中村汀女 花菖蒲 かがやく雨の 走るなり

中村汀女 花菖蒲 かがやく雨の 走るなり

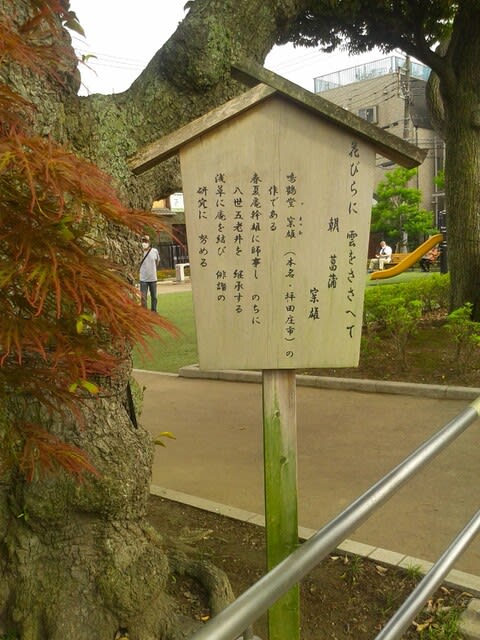

渡辺千秋 歌碑。

渡辺千秋 歌碑。

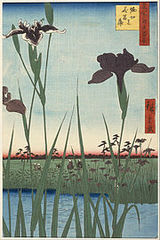

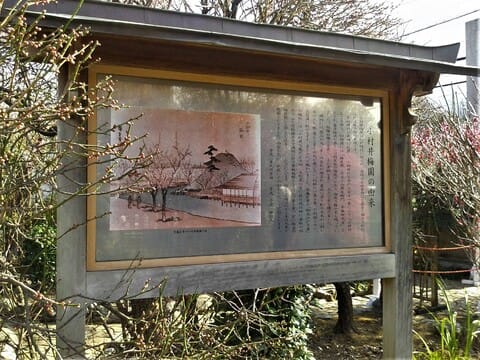

歌川広重 名所江戸百景「堀切の花菖蒲」

歌川広重 名所江戸百景「堀切の花菖蒲」

「堀切菖蒲園の歴史」。

「堀切菖蒲園の歴史」。

水元大橋。

水元大橋。

(「東京都公園協会」HPより)

(「東京都公園協会」HPより)

シロツメクサ。

シロツメクサ。

(この項、「

(この項、「 」HPより)

」HPより)

○一帯。

○一帯。

右手に小合溜が広がる。

右手に小合溜が広がる。

睡蓮池。

睡蓮池。

雫がまだ。

雫がまだ。

ガクアジサイ。

ガクアジサイ。

カシワバアジサイ。

カシワバアジサイ。

(この写真は、昨年6月中旬)。

(この写真は、昨年6月中旬)。

」より)

」より)

」より)

」より) 「渡海屋内の場」。

「渡海屋内の場」。 中村勘九郎(当時)

中村勘九郎(当時)

片岡仁左衛門。

片岡仁左衛門。 「大物浦の場」。

「大物浦の場」。

幕が揺れ、荒海に。

幕が揺れ、荒海に。

一面に積もった花びら。

一面に積もった花びら。

昨日の嵐で吹き寄せられ、

昨日の嵐で吹き寄せられ、

ソメイヨシノ

ソメイヨシノ

「長命寺桜餅」脇。

「長命寺桜餅」脇。

オオシマザクラ

オオシマザクラ 「墨堤通り」沿いに1本。

「墨堤通り」沿いに1本。 一輪。

一輪。

タイハク(太白桜)

タイハク(太白桜)

「

「

センダイヤ

センダイヤ

「エドヒガン」。

「エドヒガン」。

健気にも。

健気にも。

枝垂れ桜とスカイツリー。

枝垂れ桜とスカイツリー。

こちら側もまだ。

こちら側もまだ。

「しらたきしだれ(白滝枝垂れ)」。

「しらたきしだれ(白滝枝垂れ)」。 「紅千鳥」。

「紅千鳥」。 2018年の写真。

2018年の写真。  (写真は「Wikipedia」より借用)

(写真は「Wikipedia」より借用)  「紅冬至」。

「紅冬至」。

「鴛鴦」。

「鴛鴦」。

「

「

「見驚」。薄紅から白へと変わる大き目の花を見て驚いた、というところからこの名がついたとも。シーズンの終わり頃に開花。ちょっとまだ早すぎた感じです。

「見驚」。薄紅から白へと変わる大き目の花を見て驚いた、というところからこの名がついたとも。シーズンの終わり頃に開花。ちょっとまだ早すぎた感じです。

枝振りが見事。

枝振りが見事。

庭先にも。

庭先にも。 青空に映えています。

青空に映えています。 「御簾の内」。

「御簾の内」。

」HPより)

」HPより)

歌川広重画。(「国立国会図書館」HPより)

歌川広重画。(「国立国会図書館」HPより)

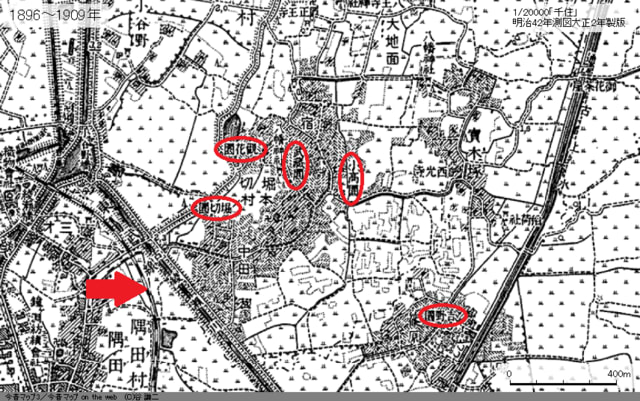

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

」HPさんの訪問記事。

」HPさんの訪問記事。

エンブレムがすてきね。

エンブレムがすてきね。

1880年代のようす。江戸橋が「石橋」の頃。

1880年代のようす。江戸橋が「石橋」の頃。

「道の起点としての日本橋」。

「道の起点としての日本橋」。

明治時代のようす。活気のある風景。(「Wikipedia」より)

明治時代のようす。活気のある風景。(「Wikipedia」より)

「日本橋魚市場発祥の地」。「乙姫像」。

「日本橋魚市場発祥の地」。「乙姫像」。 「高速道路」の橋桁に「日本橋」だって。おかしいわよね。

「高速道路」の橋桁に「日本橋」だって。おかしいわよね。 「日本橋魚河岸」。

「日本橋魚河岸」。 「両替商の街」。

「両替商の街」。 「昔からある店」寿司貞。

「昔からある店」寿司貞。

(「

(「 」HPより)

」HPより)

(「首都高速道路日本橋区地下化事業」HPより)

(「首都高速道路日本橋区地下化事業」HPより) 「日本橋」付近。

「日本橋」付近。 「日本橋川」。

「日本橋川」。

『名所江戸百景』「鎧の渡し小網町」。歌川広重画。谷崎が描いたように、

『名所江戸百景』「鎧の渡し小網町」。歌川広重画。谷崎が描いたように、

クレヨン、サインペン、シャープペンシル・・・。けっこうお世話になっているわよね。

クレヨン、サインペン、シャープペンシル・・・。けっこうお世話になっているわよね。