スカイツリーを望む街。

「天ぷら 花むら」。

住宅も古風な意匠の落ち着いた雰囲気。

「水戸街道(国道6号線)」。沿道は、ほとんどがマンションやビルになっていますが、昔ながらのおうちがお店をやっています。

「

萬屋糸店」。かつてあった大きな看板はなくなっています。

もう少し北寄りにも古いしもた屋(商店街の中にあって商業を営まない住み家のこと)があります。

南側にあった家が取り壊されていました。

この水戸街道南西側に「

鳩の町商店街」があります。少し戻って探訪。

鳩の街(はとのまち)

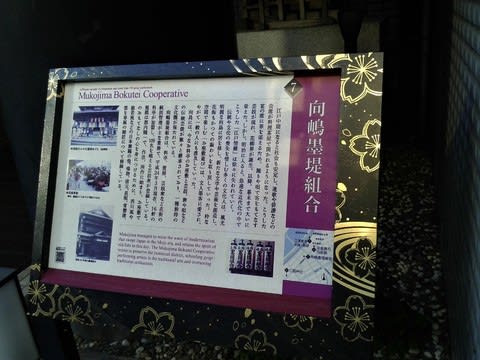

現在の東京都墨田区向島と東向島の境界付近にあった赤線地帯。地理的に「玉の井」と近く、1kmほどの距離である。太平洋戦争末期に、東京大空襲で玉の井を焼け出された業者が何軒か、この地で開業したのが始まりという。終戦直後は、米軍兵士の慰安施設として出発したが、兵士が性病に感染することが多いため、1946年(昭和21年)に米兵の立ち入りが禁止された。その後、日本人相手の特殊飲食店街(赤線)として発展した。

この街の店舗は、警察の指導でカフェー風に作られた。1952年(昭和27年)当時は、娼家が108軒、接客する女性が298人いたという。

また、吉行淳之介の小説「原色の街」の舞台となった。さらに、永井荷風がこの地を舞台に戯曲「渡り鳥いつかへる」「春情鳩の街」を書いている。これらの荷風の2作品は、久保田万太郎の手により構成され「『春情鳩の街』より渡り鳥いつ帰る」として映画化され、森繁久弥、田中絹代、高峰秀子、岡田茉莉子らが出演した。

玉の井と同様に、この街も訪れる作家や芸能人が多く、吉行や荷風の他、安岡章太郎、三浦朱門、近藤啓太郎、小沢昭一などが、出入りしたことが知られている

また、女優・歌手の木の実ナナがこの地で生まれ育ったことで有名である。

1958年(昭和33年)4月1日に売春防止法が完全施行され、すべての業者が廃業。最終日の3月31日には「蛍の光」を流して別れを惜しんだ。跡地は商店街やアパートなどの住宅となった。

現在でも、商店街の裏に入ると色タイルを貼った娼家風の建物が多少残っているが、老朽化による建て替えや改築により、それらも少なくなった。

また、今も、商店街や道路の名称として「鳩の街」の名は残っている。商店街は、下町らしい活気のある街であったが、現在はシャッターを下ろした店が多い。

玉の井(たまのい)

戦前から1958年(昭和33年)の売春防止法施行まで、旧東京市向島区寺島町(現在の東京都墨田区東向島五丁目、東向島六丁目、墨田三丁目)に存在した私娼街である。永井荷風の小説『濹東綺譚』、滝田ゆうの漫画『寺島町奇譚』の舞台として知られる。

玉の井の起源については、永井荷風の『濹東綺譚』によれば、1918年(大正7年) - 1919年(大正8年)のころ、浅草観音堂裏に言問通りが開かれるに際して、その近辺にあった銘酒屋等がこの地へ移ってきたのが始まり。この当時、この地は東京市外であった。

その後、関東大震災後の復興に際して、浅草では銘酒屋の再建が許可されず、亀戸とともに銘酒屋営業が認められた玉の井は、ますます繁栄する。

また、浅草からこの付近まで一直線に通る道路(現、国道6号)が開通したほか、1931年(昭和6年)には東武鉄道伊勢崎線の浅草雷門駅(現、浅草駅)が開業したことで、浅草から玉ノ井駅(現、東向島駅)までのアクセスが格段に良くなったことも繁栄を助長した。

戦前・戦中

玉の井の銘酒屋は、間口の狭い木造2階の長屋建で、それぞれの店には女性を1 - 2人程度置いていた。1階には狭い通りに面して小窓が作られ、ここから店の女が顔を覗かせて客の男を呼んだ。女性が接客する部屋は2階にある。区画整理のできていない水田を埋め立てて作った土地のため、あぜ道の名残の細い路地が何本も、密集した銘酒屋街の中を縦横に入り組んで通っていた。また、その地質のせいで、雨が降ると相当ぬかるんだ。

路地の入り口には、あちこちに「ぬけられます」あるいは「近道」などと書いた看板が立っており、この街を荷風はラビラント(迷宮)と呼んだ。

この土地の遊興費は、荷風によれば平均的な店で1時間3円、「一寸の間」(ちょんの間)で1円から2円程度とのことである。また、銘酒屋は外からみるとあまりきれいではないが、中へ入ると「案外清潔だった」という(断腸亭日乗 昭和11年5月16日)。

所轄の寺島警察署の統計によれば、1933年(昭和8年)には、この街にあった銘酒屋の数は497軒、そこで働いていた女性の数は1,000人いたという。だが、実際にはこれよりもずっと多かったという説もある。

また、荷風以外にも、徳田秋声、檀一雄、太宰治、高村光太郎、武田麟太郎、サトウハチローなど、この街を訪れる文士が多くいた。また、尾崎士郎は「人生劇場(残侠編)」の中に玉の井を登場させた。高見順は、小説「いやな感じ」の舞台を戦前の玉の井に置いている。漫画家の滝田ゆうは玉の井の出身で、自分の少年時代をモデルに寺島町奇譚を描いている。作家の半藤一利は、玉の井があった寺島町の隣町の吾嬬町育ちで、「永井荷風の昭和」(文春文庫)の中で少年時代にたずねた思い出を記している。

第二次世界大戦中は、軍需工場の工員や兵隊たちで賑わったが、1945年(昭和20年)3月10日の東京大空襲で街のほとんどが焼失した。

終戦後の玉の井は焼け残った地域に移り(焼失前の位置は寺島町五丁目、六丁目、現在の東向島五丁目、六丁目の一部。戦災後の位置は寺島町七丁目、現在の墨田三丁目の一部)、営業が続けられた。場所が移ったこと等から戦後の玉の井を新玉の井という場合もある。また、一部の店は1キロほど離れた場所に作られた「鳩の街」に移転した。銘酒屋街は警察の指導により、「カフェー」風の店に改めさせられ、いわゆる赤線地帯となった。

吉行淳之介は、戦後の玉の井も、鳩の街など他の赤線地帯とは違った独特の風情があり、その記憶は滝田ゆうの作品につながると書いている(滝田ゆう「寺島町奇譚」解説)。

売春防止法施行後は、この地区に娼家はなくなり、ほとんどは商店や住宅が建ち並び、一部に町工場のある東京の普通の下町となった。多少、飲み屋やバーがある程度で、吉原のように歓楽街にはならなかった。だが、赤線廃止後何年かは、娼家はなくなったのにもかかわらず、まだ営業している店があると思い込み、この街を訪ねてくる男たちが絶えなかったという。

小説「濹東綺譚」や「いやな感じ」の初めに登場する、東向島広小路付近の東武伊勢崎線の踏切も、昭和40年代初めに、この付近の線路が高架化されたことにより、水戸街道(国道6号線)を跨ぐガードとなった。この踏切の近くで、前記の2小説の主人公がタクシーを降りる場面がある。

現在でも、戦災で焼け残った地区(新玉の井、現在の墨田三丁目付近)に昔の面影のあるカフェー風の建物、銘酒屋風や色タイルを貼った建物等が残っているが、それらも改修や老朽化に伴う建て替えにより少なくなってきている。ただ、密集した街の中を入り組んで通る細い街路だけは、ほぼ昔のまま残っている。

その他

よく間違われるのだが、戦前・戦中の玉の井は、吉原のように公娼の集められていた「遊廓」ではなく、私娼の集まっていた私娼窟(私娼街)である。地元の人々は「めいしや」(銘酒屋)と呼んでいた。いわば、モグリ営業の売春宿が軒を連ねていたわけだが、当局は黙認していた。

(二項目とも「Wikipedia」参照)

「鳩の町」も「玉の井」もすっかり面影を一新し、商店街や住宅地となっています。東武線の駅名も「玉の井」から「東向島」に。

興味本位で歩き回ることはなしにして、と。

「鳩の町商店街」入口。鳩のデザインが。

細く続く商店街。閉まっているお店も多い。

空き地に「国有地」の標識が立っています。

消防車が入れないような細い路地に住宅が密集。

生活感は大いにあり。

手押しのポンプが片隅に。

使用、可?

「はとのまち整骨院」。

棟割り長屋風の店舗が三つつながりで。

スカイツリー。

旧玉の井付近をいくつか。

玉の井の入口付近、老舗の酒屋。

「酒喜屋」さん。

この路地から四方に小道が続く。

当時の雰囲気を伝える建物いくつか。

さて、また「鳩の街」に戻って、

「

榎本武揚旧居跡」解説板。

父は将軍側近で天文方として伊能忠敬にも師事した知識人であった。武揚も幼い頃から学才に長け、昌平黌で儒学を、江川太郎左衛門から蘭語、中浜万次郎から英語をそれぞれ学び、恵まれた環境で洋学の素養を身につけた。19歳で函館奉行の従者として蝦夷地に赴き、樺太探検に参加する。安政3(1856)年には長崎海軍伝習所に学び、蘭学や造船学、航海術などを身につけた。1862(文久2)年に幕府留学生としてオランダに渡って、船舶に関する知識をさらに深める一方、国際法や軍学を修めた。慶応3(1867)年、幕府が発注した軍艦「開陽」に乗艦して帰国、翌4年に海軍副総裁に任ぜられた。

戊辰戦争では徹底抗戦を唱えたが、五稜郭で降伏、3年間投獄された。この函館戦争で敵将ながらその非凡の才に感服した黒田清隆の庇護を受け、北海道開拓使に出仕。明治7(1874)年に駐露特命全権公使となり、樺太・千島交換条約を締結。海軍卿、駐清公使を経て文部大臣、外務大臣などを歴任した。

明治38(1905)年から73歳で没するまでこの地で暮らし、墨堤を馬で毎日散歩する姿が見られたという。

「見番通り」から「墨堤通り」に戻り、左に折れると、

明治20年(1887)に建てられた「

墨堤植桜之碑」。

榎本武揚による「篆額=石碑などの上部に篆字で彫った題字)。「墨堤植桜之碑」と上部に彫られている。

篆字

墨堤植桜の碑

この石碑は墨堤の桜の由来を記したもので、榎本武揚の篆額、濱邨大澥の撰文、宮亀年の彫刻です。

墨堤の桜は、初め4代将軍家綱の命で、皆と共に楽しむためにと植えさせ、享保2年(1717)に8代将軍吉宗が百本の桜を、同11年には桜、桃、柳各150本植えさせ、その世話は代々隅田村の名主阪田氏が担当しました。・・・弘化3年(1846)洪水で堤が決壊し、それを須崎村の宇田川総兵衛が独力で修築、そのことを顕彰して村 人が150本、安政元年(1854)に阪田三七郎が200株、明治に至り其角堂永機、旧水戸藩知事、寺島村の人々が各々桜を植えました。

さらに大蔵喜八郎、成島柳北が名勝を守るため白鴎社を設立、村人もこれに応じ、南葛飾郡長伊志田友方は、このことを府知事に告げ植樹を助成しました。志半ばで死去した成島柳北の遺志を継いで、安田善次郎、大倉喜八郎、川崎八右衛門が出資し、村人の協力を得て墨堤の植桜が完成しました。

このような功績を永世に伝えるため、明治20年に建碑されましたが、後に堤が壊れ碑が傾いたので、明治29年に本所区長飯島保篤が大倉、安田、川崎三氏と共に起工し、榎本武揚、小野義真も出資して移設しました。

平成2年3月 墨田区

こうして再び「墨堤の桜」に戻ってきます。料亭のお座敷は無理なので、今度は、「江戸蕎麦」のお店か「カド」に立ち寄ってみようと思います。

それにしてもコロナはいつおさまることやら。「緊急事態宣言」行使を手中にしているアベは、どう出るか?

知事選を前にして、「緑のたぬき」の張り切りぶり。TVの露出に、かつての東日本大震災のときのイシハラ選挙を彷彿とさせる計算が?

1年延期となったオリンピック。巨額の誘致資金が元電通役員へ。この方、今も裏で暗躍している風、はたしてどうなるか?

《補足》隅田公園で落としてはならない施設が隅田川から右にそれる「墨堤通り」際にありました。

隅田公園少年野球場

隅田公園少年野球場

この少年野球場は、昭和24年戦後の荒廃した時代に「少年に明日への希望」をスローガンとして、有志や子供達の荒れ地整備による汗の結晶として誕生した日本で最初の少年野球場です。

以来数多くの少年球児がこの球場から巣立っていったが、中でも日本が誇るホームラン王巨人軍王貞治氏もこの球場から育った一人です。

以前、この隣に「室内温水プール」がありましたが、取り壊されて貸し駐車場になっています。

「日本橋川」に架かる橋一覧。

「日本橋川」に架かる橋一覧。

たしかに独特の橋のかたちだわね。

たしかに独特の橋のかたちだわね。

(写真は、「Wikipedia」より)

(写真は、「Wikipedia」より)

歌川広重「東都名所永代橋全図」

歌川広重「東都名所永代橋全図」 栄泉「東都永代橋之景」。

栄泉「東都永代橋之景」。 奥に「日本IBM箱崎ビル」。

奥に「日本IBM箱崎ビル」。 「隅田川」、「日本橋川」、「亀島川」に囲まれたところが、「霊岸島」ね。

「隅田川」、「日本橋川」、「亀島川」に囲まれたところが、「霊岸島」ね。

2010年代のようす。島の縦横に幹線道路。

2010年代のようす。島の縦横に幹線道路。

2010年代のようす。架かる橋は、「清洲橋」。 「箱崎JCT」付近

2010年代のようす。架かる橋は、「清洲橋」。 「箱崎JCT」付近

」HPより)

」HPより)

結構眼を楽しませてくれます。

結構眼を楽しませてくれます。

木洩れ陽の下、親子連れなど地元の方が散策。

木洩れ陽の下、親子連れなど地元の方が散策。

桜越しに富士。

桜越しに富士。

下馬桜。

下馬桜。 その下には、菜の花。

その下には、菜の花。

「天ぷら 花むら」。

「天ぷら 花むら」。

「

「 南側にあった家が取り壊されていました。

南側にあった家が取り壊されていました。 「鳩の町商店街」入口。鳩のデザインが。

「鳩の町商店街」入口。鳩のデザインが。

生活感は大いにあり。

生活感は大いにあり。 使用、可?

使用、可? 「はとのまち整骨院」。

「はとのまち整骨院」。 棟割り長屋風の店舗が三つつながりで。

棟割り長屋風の店舗が三つつながりで。

「酒喜屋」さん。

「酒喜屋」さん。

「

「

「

「

工芸菓子「牡丹」。菓子の材料で制作してある。

工芸菓子「牡丹」。菓子の材料で制作してある。 江戸蕎麦の店。

江戸蕎麦の店。

「

「

」HPより)

」HPより) 「

「

「

「 「櫻茶ヤ」。

「櫻茶ヤ」。 「桜まつり」の提灯が掲げられています。

「桜まつり」の提灯が掲げられています。

「ふ多葉」

「ふ多葉」 」。

」。 」。

」。 「入舟」。

「入舟」。 「波むら(なみむら)」。

「波むら(なみむら)」。 「「すみ多(すみだ)」。

「「すみ多(すみだ)」。 」に濁点。

」に濁点。

「

「

「

「

「祝 第5回忠臣蔵サミット記念樹」。

「祝 第5回忠臣蔵サミット記念樹」。