今日のアジサイ。・・・やはり梅雨時に映える花。

今日のアジサイ。・・・やはり梅雨時に映える花。

昨年は6月中旬頃に立ち寄りましたが、季節の変化が早い(関東地方は? )のか、アジサイも五分咲き以上に。

そこで、隅田公園(浅草側)まで。

隅田公園の台東区側にはたくさん植えられています。

アジサイに関わって、たくさんの一言。

いろんな種類のアジサイが。

去年は「タチアオイ」がたくさんありましたが、今年はほとんど見かけません。

去年のようす。

「梅雨葵」とも言われます。

「梅雨葵」とも言われます。

スカイツリー。

「山の宿渡し跡」碑。

「山の宿渡し跡」碑。

隅田川渡船の1つに、「山の宿の渡し」と呼ぶ渡船があった。明治40年(1907)発行の「東京市浅草区全図」は、隅田川に渡船を描き、「山ノ宿ノ渡、枕橋ノ渡トモ云」と記入している。位置は吾妻橋上流約250メートル。浅草区花川戸河岸・本所区中ノ郷瓦町間を結んでいた。花川戸河岸西隣の町名を、「山ノ宿町」といった。渡しの名はその町名をとって命名。別称は、東岸船着場が枕橋橋畔にあったのにちなむ。枕橋は墨田区内現存の北十間川架橋。北十間川の隅田川合流点近くに架設されている。

渡船創設年代は不明。枕橋上流隅田河岸は、江戸中期頃から墨堤と呼ばれ、行楽地として賑わった。桜の季節は特に人出が多く、山の宿の渡しはそれらの人を墨堤に運んだであろう。したがって、江戸中期以降開設とみなせるが、天明元年(1781)作「隅田川両岸一覧図絵」はこの渡しを描いていない。

「隅田川」に架かる「桜橋」まで戻ります。その途中に、「竹屋の渡し跡」碑。

隅田川にあった渡し船の一つ。山谷堀から 向島三囲神社 (墨田区向島2丁目) の前 あたりとを結んでいた。

『待乳の渡し』ともいい, また『竹屋の渡し』とも云う。 明治40年刊の『東京案内』には『竹屋の渡』とあり, 同年発行の 『東京市浅草全図』では, 山谷堀入口南側から対岸へ船路を描き 『待乳ノ渡,竹家ノ渡トモ云』と記している。

「渡し」が待乳山聖天の下にあったこと, あるいは, 山谷堀に竹屋(家)という船宿があったことが その名の由来とされている。

「渡し」の創設年代は不明であるが, 文政年間 (1818-30) の地図には, 「今戸はし」のそばに「竹屋のわたし」の名が見られる。

隅田川にのぞんだ 今戸や 橋場一帯は 風光明媚な地であったという。 文人墨客たちの題材ともなった 今戸橋や山谷堀は, 寛文11年(1671)の地図に, 今戸橋の名があることから, 江戸時代初期には造られていたらしい。 「渡し」は, 昭和の初期, 言問橋が架橋される頃まであった。

ふと見ると、「平成中村座発祥の地」碑。

現在は、広場になっています。

現在は、広場になっています。

「浅草観音」の裏手でも開いたような記憶が。この場所を含めて、何回か観に来ました。江戸の歌舞伎小屋という雰囲気でたいそう楽しめました。「お大尽席」があったりして。二階席、幕の向こう側(内側・舞台袖)で観たことも。間近に役者の表情、所作が味わえました。勘九郎(当時)の才気溢れる芝居を堪能。勘三郎になってからも、・・・。

いっとき勘九郎(勘三郎)の追っかけまがいのことをして、歌舞伎座などあちこちに出かけました。まだまだこれからという時に惜しくも亡くなってしまいました。

息子達が、今、頑張っています。

浅草・隅田公園内に江戸時代の芝居小屋を模した仮設劇場を設営して「平成中村座」と名付け、2000年(平成12年)11月に歌舞伎『隅田川続俤 法界坊』を上演したのが始まりである。

翌年(2001年(平成13年))以降も、会場はその時によって異なるものの、ほぼ毎年「平成中村座」を冠した公演が行われていたが、座主の18世中村勘三郎が2012年12月に亡くなった為、2013年は公演を行わなかったが、勘三郎の遺志を継いだ長男の6代目中村勘九郎が座主を引き継ぎ、2014年に実弟の2代目中村七之助、2代目中村獅童と共にアメリカ合衆国・ニューヨークで平成中村座復活公演を行った。(「Wikipedia」より)

初演の『隅田川続俤 法界坊』を観ました。そのあともいくつか。歌舞伎座での『野田版 研辰の討たれ』はなかなか面白かった。

この先は、「荒川」土手の道に。

この先は、「荒川」土手の道に。

その先に、「新田橋」。

その先に、「新田橋」。

(「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

大きく西へ向かう。

大きく西へ向かう。 両岸は、高層集合住宅群。(左:北区、右:足立区)

両岸は、高層集合住宅群。(左:北区、右:足立区) (「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より) 赤い線が航路。(「歴史的農業環境システム」より)

赤い線が航路。(「歴史的農業環境システム」より) 右が北区、左が足立区にある工場。

右が北区、左が足立区にある工場。

北区豊島団地。

北区豊島団地。

右岸(北区側)も遊歩道。

右岸(北区側)も遊歩道。

日なたぼっこ。

日なたぼっこ。 川への階段。

川への階段。

「

「

「1972年防潮堤建設工事」。

「1972年防潮堤建設工事」。

「みやぎ水再生センター」。

「みやぎ水再生センター」。

下流方向。上部は「首都高中央環状線」。この後は、上流までテラスが続くようです。

下流方向。上部は「首都高中央環状線」。この後は、上流までテラスが続くようです。

」HPより)

」HPより)

上流を望む。

上流を望む。

カミソリ堤防に。昭和40年(1965)建設。

カミソリ堤防に。昭和40年(1965)建設。 その先で、行き止まりになってしまいます。

その先で、行き止まりになってしまいます。

上が「荒川」、下が「隅田川」。

上が「荒川」、下が「隅田川」。

荒川土手下の道を進む。

荒川土手下の道を進む。

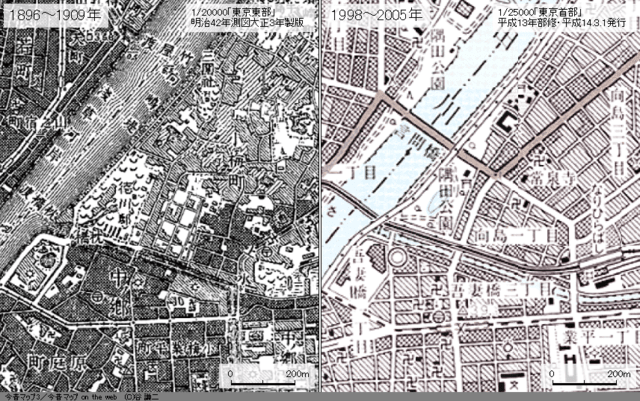

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

左が「日暮里舎人ライナー」、右が「尾久橋」の橋脚。

左が「日暮里舎人ライナー」、右が「尾久橋」の橋脚。

出来るだけ、「隅田川」沿いに。

出来るだけ、「隅田川」沿いに。

堤防脇の道。かなり高くなっています。この辺は、地面より水面が高いのでは?

堤防脇の道。かなり高くなっています。この辺は、地面より水面が高いのでは?

釣り人もチラホラ。

釣り人もチラホラ。

右手奥に煙突(一部)。手前が煙突の20分の1のモデル。

右手奥に煙突(一部)。手前が煙突の20分の1のモデル。 上部が実物の煙突。

上部が実物の煙突。 「お化け煙突モニュメント」解説板。

「お化け煙突モニュメント」解説板。 点線部分が「帝京科学大学」。

点線部分が「帝京科学大学」。

稼働時の千住火力発電所(昭和20年代の撮影)(「Wikipedia」より)

稼働時の千住火力発電所(昭和20年代の撮影)(「Wikipedia」より)

「吾妻橋」、「駒形橋」と続く。

「吾妻橋」、「駒形橋」と続く。

南京錠を付けるのが慣わしのよう。

南京錠を付けるのが慣わしのよう。

「隅田公園 梅めぐり散歩道」。

「隅田公園 梅めぐり散歩道」。 まだつぼみのまま。

まだつぼみのまま。

「ミヤコドリ」

「ミヤコドリ」 「ユリカモメ」(「Wikipedia」より)

「ユリカモメ」(「Wikipedia」より)

冬空に。

冬空に。

小鳥(↓)が柿の実をついばむ。

小鳥(↓)が柿の実をついばむ。

金色のビルは、アサヒビール本社。

金色のビルは、アサヒビール本社。

「山の宿の渡し跡」。

「山の宿の渡し跡」。 (明治の古地図「goo」より)

(明治の古地図「goo」より)

墨田区側は、池のある庭園風に。

墨田区側は、池のある庭園風に。

「

「

東武スカイツリーライン線の電車。

東武スカイツリーライン線の電車。

コロナ騒動で屋形船も元気がない。

コロナ騒動で屋形船も元気がない。 「鬼平情景 みめぐりの土手」。

「鬼平情景 みめぐりの土手」。

スズムシ等の観察用の竹林。

スズムシ等の観察用の竹林。 今度はコロナにかこつけて「非常事態宣言」か。

今度はコロナにかこつけて「非常事態宣言」か。 思惑通りにいくかどうか。

思惑通りにいくかどうか。

上空の寒気で、飛行機雲が幾筋も。

上空の寒気で、飛行機雲が幾筋も。 満開に近い梅も。

満開に近い梅も。

サクラの古木と。

サクラの古木と。

メジロが1羽飛んできました。梅の蜜を吸いに。

メジロが1羽飛んできました。梅の蜜を吸いに。