JR「興津駅」に到着。駅前の小公園で小休止。大きな案内版の中に、特産品の紹介に並んで、「もくネジ」が興津の主力産業とか。

「ネジ」の漢字は「螺旋」。「らせん」。「螺」は、タニシ(田螺)やサザエ(栄螺)のような巻き貝の貝殻。

「もく(木)ネジ」=木材にねじこむのに適した先端形状とねじ山をもった小ねじ。

弊社の製品は、住宅・建材をはじめとして建築、住設機器、自動車、電気製品、ホームセンターなど、様々な業界で活躍しています。

昭和14年に木ねじ工場としてスタートした当社がステンレスねじの可能性に着目したのは昭和42年のこと。その後、よりきめ細かにお客様のニーズに応えてゆけるようにとステンレスねじ一筋で歩み始めたのが昭和55年のことです。現在、興津螺旋はステンレスねじ業界において国内No.1の生産量を誇ります。

ねじは極めてシンプルな基盤部品であり、目立つことはありません。しかし、ときに「産業の塩」と呼ばれるほど、私たちの社会生活に決して欠かすことのできない重要なものです。

興津螺旋は、当社のねじを愛用してくださるお客様はもちろんのこと、ひとりでも多くの人たちにさまざまなかたちで貢献し、より大きな満足と喜びを届ける企業を目指します。人々が安心して豊かな生活を営むことができるよう、私たちは常に切磋琢磨を続け、日本一の山、富士山を望むここ興津から、より高品質なねじ部品を供給し続けます。

興津螺旋株式会社(おきつらせんかぶしきがいしゃ)

〒424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町1424 電話054-369-0111 FAX054-369-0116(代)

(以上、「興津螺旋株式会社」HPより)

なるほど。

興津には、木ネジ製造の協同組合組織もあるようだ。

さて、本題。

一直線の旧東海道・興津宿。

一直線の旧東海道・興津宿。右手の小公園が「興津宿公園」。

位置

北緯35度3分00秒 東経 138度31分10秒 海抜 4.793m

東の由比宿に2里12町(8㎞と120m)

西の江尻宿に2里2町(8㎞と20m)

由来

東海道五十三次のうち17番目の宿場として栄えた興津は、興津郷と称されていた。

地名のいわれは「宗像神社」の興津宮を当地に勧請したことに由来する。

位置などをここまで詳細に記載したものは初めて見た。さすが本場の「木ネジ」らしい精密さがうかがわれる。

興津宿の由来 興津区まちづくり推進委員会

慶長6年(1601)徳川幕府は、東海道に伝馬制度を設け、興津の百姓・年寄中に伝馬朱印状を与えられる。この興津宿は江戸から数えて17番目の宿である。

参勤交代の制度が確立した寛永時代、東本陣・西本陣の二軒のほか、脇本陣を置き、旅籠も二十四軒と言う賑やかな宿場となる。

ともあれ、東西の交通の最重要路であり、甲州を結ぶ身延道の起点でもあった。なお、由比宿より山道で親知らず子知らずの難所「薩埵峠」を越え、ほっと一息つける宿場であった。

この付近一帯が興津と呼ばれたのは、宗像神社の祭神(興津島姫命)ここに住居を定めたことからと言われている。また、平安末期から興津家一族(興津・小島地区を治めていた)が住居していたのでその名を地名としたとの説もある。

古代からの呼び名は、奥津・沖津とも言われていた。

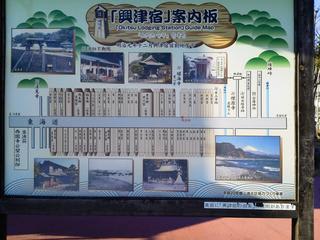

「沖津宿案内版」。

「沖津宿案内版」。これによると、この公園の位置は、当時の「伝馬所」跡に当たるようだ。当時の屋号など詳細に復元されている。

「府中屋」。

「府中屋」。

「沖津宿東本陣」跡。

「沖津宿西本陣」跡。

左手前にある「一碧楼水口屋」跡。

「沖津宿脇本陣水口屋跡・一碧楼水口屋跡」。

「沖津宿脇本陣水口屋跡・一碧楼水口屋跡」。水口屋初代当主は、武田信玄の家臣、興津砦の主であり、武田家亡き後、塩や魚などを甲斐へ物資を送る商人だった。江戸時代には脇本陣、明治以降は、政治家、皇族、財界人、小説家、画家などの各界著名人の別荘旅館として愛され、昭和32年の国体の天皇皇后陛下の宿舎としても選ばれた。

第二次大戦後、占領軍に接収されたなか来日したアメリカ人オリバー・スタットラー氏が昭和36年に「JAPANESE INN~東海道の宿 水口屋ものがたり」を出版し、評判となり、多くの外国人観光客が訪れた旅館だったが、昭和60年に廃業し、現在はギャラリーとして代々水口屋に受け継がれた資料を公開している。

しばらく進んだ、向かい側に「(日本橋から)166㎞」ポスト。

右側の駐車場にある朽ちる寸前のような標柱。

左は「榜示杭」跡、右には「清見関跡」とある。つい見逃してしまいそうな標識。表面の字もかすれ、特に説明文等も見当たらなかった。

そこで、

清見関(きよみがせき)

駿河国庵原郡(現・静岡県静岡市清水区)にあった関所の名称。

跡碑のある清見寺の寺伝によると、天武天皇在任中(673年 - 686年)に設置されたとある。その地は清見潟へ山が突き出た所とあり、海岸に山が迫っているため、東国の敵から駿河の国や京都方面を守るうえで格好の場所であったと考えられる。清見寺の創立は、その関舎を守るため近くに小堂宇を建て仏像を安置したのが始まりといわれている。

1020年、上総国から京への旅の途中この地を通った菅原孝標女が後に記した更級日記には、「関屋どもあまたありて、海までくぎぬきしたり(番屋が多数あって、海にも柵が設けてあった)」と書かれ、当時は海中にも柵を設置した堅固な関所だったことが伺える。

その後、清見関に関する記述は吾妻鏡や平家物語の中に散見し、当地付近で合戦もおきたが、鎌倉時代になると、律令制が崩壊し経済基盤を失なったことや、東国の統治が進み軍事目的としての意味が低下したため、関所としての機能は廃れていった。

設置されたころから、景勝地である清見潟を表す枕詞・代名詞の名称として利用されてきたため、廃れた後もこの地を表す地名として使用された。

(以上、「Wikipedia」参照)

『富士の山はこの国なり。わが生ひいでし国にては西面に見えし山なり。その山のさま、いと世に見えぬさまなり。さま異なる山の姿の、紺青を塗りたるやうなるに、雪の消ゆる世もなく積もりたれば、色濃き衣に、白きあこめ着たらむやうに見えて、山の頂の少し平らぎたるより、煙は立ちのぼる。夕暮れは火の燃え立つも見ゆ。

清見が関は、片つ方は海なるに、関屋どもあまたありて、海までくぎぬきしたり。けぶりあふにやあらむ。清見が関の波も高くなりぬべし。おもしろきこと限りなし。

田子の浦は波高くて、舟にてこぎ巡る。

大井川といふ渡りあり。水の、世の常ならず、すり粉などを、濃くて流したらむやうに、白き水、速く流れたり。』

(菅原孝標女『更級日記』より)

道路側にある案内版「東海道 興津宿」。

興津宿の歴史

興津は、江戸時代の東海道五十三次のうち17番目の宿場町として栄え、興津郷とも称されていました。現在興津と呼ばれている地名はかつて「奥津」「息津」「沖津」とも呼ばれていました。

興津川の下流部にあり、東は興津川、薩埵峠、西は清見寺山が駿河湾に迫る難所に位置することから、古代より清見寺山下の清見関は板東(関東地方・諸説ある)への備えの役割を果たしました。

鎌倉時代以降には、興津氏が宿の長者として支配し、戦国時代には今川氏被官としてここに居館を構え、薩埵山に警護関を設置しました。

慶長6(1601)年東海道の宿となり、以後宿場町として発展しました。興津からは身延、甲府へ通じる甲州往還(身延街道)が分岐、交通の要衝でした。

江戸時代中~後期には興津川流域で生産される和紙の集散地として知られ、明治以降は明治の元勲の別荘が建ち避寒地として全国的にも知られています。

東海道五十三次について

慶長5年(1600)に関ヶ原の戦いで天下の覇者になった徳川家康は、東海道、中山道、甲州街道、日光街道、奥州街道など街道の整備を行いました。

なかでも特に東海道は、朝廷のある京都と政治の拠点である江戸を結ぶ重要な幹線道で、家康は、ここに宿駅をもうけ、東海道伝馬制度を実施しました。宿駅の数は次第に増え、寛永元年(1624)に53を数えるようになりました。東海道五十三次の誕生です。

以来、東海道53次は、参勤交代制度の大名行列や庶民の旅、商人の通行などによって飛躍的な発展を遂げました。

興津宿の規模

東海道17番目の宿場ですが、東の由比宿には2里12町(9.2キロ)の距離があります。その過程に親知らず子知らずの難所「薩埵峠」があり、西に至る旅人は峠を超えてほっとするのが興津宿であり、東に旅する旅人は興津宿で旅装を整え、峠の難所を超え由比宿に至ります。

また、西の江尻宿には1里2町(4.2キロ)ですが、川や山の難所とは異なり平地であることから通過の宿場として興津宿よりも繁華性は低いといわれています。

興津宿の宿内、町並みは東西に10町55間(1.2キロ)人馬継門屋場1ヶ所、問屋2軒、年寄4人、帳附4人、馬指5人、人足差3人、宿立人馬100人匹

天保14年(1843)宿内家数316軒、うち本陣2軒、脇本陣2軒、旅籠34軒、人数1668人(男809人女859人)でした。

「清見寺」。

「清見寺」。徳川家康の幼年時代に教育を受けた「手習いの間」があり、家康公が接木したと言われる「臥龍梅」、宋版石林先生尚書伝、梵鐘、山門、紙本墨画達磨像、猿面硯、梵字見台など数多くの文化財があり、境内全域が朝鮮通信史関係史跡に指定されている。

朝鮮通信使、琉球使節が訪れ、寺内に朝鮮通信使の扁額が残っており、異文化の窓口でもあった。この寺は三葉葵の紋を許され、徳川家の帰依をうけていた。

朝鮮通信使とは…

家康の要請により1607年から約200年間12回、国賓として来日している。清見寺で宿泊し、地域の人たちと儒学・医薬学、詩文、書画等の交流を、夜を徹して行われた。隣国同士が約260年もの間平和で対等な交流を行っていたことは世界中でも珍しいことである。

「興津駅」に戻る途中に見かけた老舗のお米屋さん。

「米屋博物館」でもあるらしい。

「米屋博物館」でもあるらしい。今回は、ここまで。