JR東海道線と静岡鉄道の踏切を渡る。上下4本あるせいか、両線ともけっこう通過電車が多い。

静鉄。ラッピング型の車両が次々。 JR。こちらはオーソドックスの車両。

それにしても、静鉄の車両。大学から清涼飲料水、カラフルなのにはビックリ。東京でも派手な車両は目に付くが。

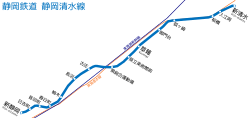

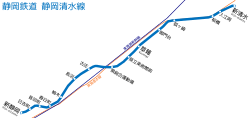

「静鉄」は、鉄道以外にも不動産など多角的な経営をしているが、鉄道路線は現在、新静岡から新清水間11.0kmを結ぶ静岡清水線のみ。駅の数も15と多く、また運転本数も多い。しかし、今後ははたしてどうか? 一方で、40年ぶりに新型車両を導入するなど積極的である。

路線図。

路線図。

緩やかに上りながら道は右に曲がり、左からの道と合流する。そこにあるのが「久能寺観音道」道標。

久能寺観音道

この道標は安永7年(1778)に妙音寺村の若者の寄進により造立されたものである。ここに書かれている久能寺観音道は、この平川地から有東坂、今泉、船越、矢部、妙音寺、鉄舟寺(久能寺)に至る有度山麓を通る道のことである。

久能寺は、もと久能山にあったが、甲斐の武田信玄が駿河の国の攻略の根拠地として久能城を築城、そのため天正3年(1575)現在の位置に移されたものである。

明治維新となり廃寺、その後、明治16年(1883)山岡鉄舟が再興、鉄舟寺と改め現在に至っている。

有度まちづくり推進委員会 有度ふるさとマップ委員会 清水西ロータリークラブ

注: この旧道は、南東方向に位置する久能山(「日本平ロープウェイ」あり)へ向かっていく道。「鉄舟寺」(旧「久能寺」)はかつての位置より北西の方に移設されて存在する。

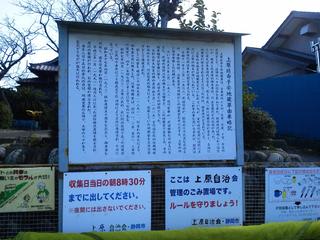

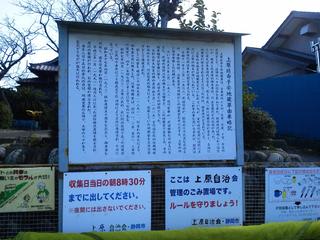

右に曲がった、正面のところにある説明板。

「東海道」説明板。

「東海道」説明板。

東海道

東海道という言葉は崇神天皇10年9月、四道将軍として武淳川別(たけぬなわけ)を東海(うみつみち)に派遣した日本書紀の記事に始まる。

ヤマトタケルが東征の道に草薙剣の物語りを残し、古代大和朝廷確立と律令国家のための重要路として、防人(さきもり)達が遠く九州に下り、調(ちょう)を積んだ荷駄が大和に向けて通ったことであろう。

中世には「いざ鎌倉」のために整備され、徳川時代になり東海道に松並木を植え一里塚を築き整備された。

慶長12年(1607)徳川家康公の命により、当時の東海道は今の北街道を通っていたものを、七日市場の巴川に大橋(現在の稚児橋)を架け追分上原を通り駿府横田迄駅路(正規の道)となった。

善男善女が旅を急ぎ、大名行列が通り村人は助郷の課役に難渋し、幾多の物語りを残した東海道も国の発展と共に、昔日の面影は消えてしまったが、ここに日本の歴史と共に歩いて来た古道が有ったことを末永く記憶の中に留めておきたい。

昭和39年1月 有度まちづくり推進委員会 有度公民館歴史クラブ

この辺りは「狐ヶ崎」と呼ばれる地域。左手には大きな池があり、その向こうには「イオン」の大きな商業施設がある。実は、かつて、この池を中心に遊園地があった、という。それが、有名な民謡『ちゃっきり節』誕生のきっかけになった。

『ちゃっきり節』(ちゃっきりぶし)

北原白秋作詞、町田嘉章作曲の歌曲。「茶切節」ないし「茶切ぶし」「ちゃっきりぶし」と表記される場合もある。現在では静岡県民謡と見なされているが、新民謡のひとつである。

歌は30番まであり、静岡市を中心とした静岡県中部の地名・方言がふんだんに盛り込まれている。

現在では、作詞・作曲者のはっきりした「新民謡」でありながら、古くからの伝統的な静岡県民謡と誤認されるまでになっている。

また、歌詞については、地元の老妓が白秋が作詞のために泊まっていた旅館の窓から外を見て「蛙が鳴いているから (明日は)雨だろうね」という意味の方言「蛙(きゃある)が鳴くんて 雨ずらよ」を取り入れており、この部分を甚く気に入った白秋は、各コーラス共通の囃し詞として用いている。

本来の歌詞は「蛙(きゃある)が鳴くん"て"」という方言であるが、この曲をヒットさせた市丸が、レコード化する際に「蛙が鳴くん"で"」と標準語風に濁音で歌ったため、現在でも誤った歌詞のまま歌われることが多い。ただ、市丸は正しい歌詞を知った後の再レコーディングでも濁音のまま歌っていることから、何かしらのこだわりを持っている可能性も否定できない。白秋自身も「『鳴くん"て"』が正しい」と言明している。

(以上「Wikipedia」参照)

狐ヶ崎遊園地のCMソングが静岡民謡として誕生。

いまでは静岡県の民謡としてし親しまれている「ちやっきりぶし」は、昭和2年、静岡鉄道(当時、静岡電気鉄道)が狐ヶ崎遊園地の開園を記念し、沿線の観光と物産を広く紹介するために、北原白秋に依頼して作詞された珠玉の名篇です。町田嘉章による軽妙芳香なメロディを得て、全国の人たちに愛唱されるようになり、郷土静岡の観光と名物・特産品のアピールに少なからぬ貢献をしてきました。

「ちやっきりぶし」は、いまや私たち郷土の無形の宝であり、これからも永く歌い伝えていきたい尊い一曲です。「ちやっきりぶし」誕生80周年に当たり、ここにその由来とこれまでの過程をご紹介いたします。

白秋をねばりでくどき落とした長谷川氏

北原白秋は明治18年(1885)福岡県山門郡沖端村(現在の柳川)の酒造業「油屋」に生まれた。本名隆吉。同42年には処女詩集「邪宗門」を、その2年後には柳川で過ごした幼少時代をしのぶ「思い出」を出版して、詩壇にデビュー。

昭和元年(1926)には、すでに押しも押されもせぬ詩文学の重鎮として、童謡集の「二重虹」「からたちの花」「象の子」、さらにまた随筆集「風景は動く」や詩誌「近代風景」の発刊など、幅広く積極的な活動を続けていた。

その当時、東京・谷中にあった白秋宅へ、ある日ひとりの男が訪ねた。取り次ぎの者に手渡した名刺には、静岡電鉄・遊園部長 長谷川貞一郎とあり、用件というのは「静岡から清水への沿線に、新しく狐ヶ崎遊園地がオープンすることになったので、その完成記念に白秋先生にぜひ唄をつくっていただきたい」とのことだった。しかし白秋は、取り次ぎの者を通して「私は民謡をつくったことがないから」と、面会を断った。要するに、門前ばらいをしたのである。そして長谷川部長は、その後も数回にわたって白秋宅を訪れたが、そのたびに同じ理由で用件も面会も断られたという。

しかし、それから半年の後たまたま政宗白鳥と親しいある友人の彫刻家と巡り合い、長谷川部長はさっそく白鳥から白秋への紹介状を書いてもらい、それを持って大森近くの緑ヶ丘に引っ越したばかりの白秋を訪ねたところ、今度はようやく会ってくれた。だが、肝心の用件については相変わらず許諾してくれない。

はたして何時間ねばったのだろうか。地域開発と発展のために一私鉄である静岡電鉄が、社運をかけて遊園施設の建設に踏み切ったこと、園内には料亭兼旅館(翠紅園)があり、名産のお茶やミカンの買い付けのため、全国各地から訪れる人々にも広く利用されるよう願っていること、したがって、その利用客や入園者にも愛唱されるサービス用の唄が、どうしても必要なこと、その唄を通じて特産品が認識され、輸出産業として発展すれば国策にもかなうこと、など長谷川部長はじっくりと熱意をこめて説明した。その結果、白秋もついに長谷川部長の熱意に感動し、唄をつくることを快諾したばかりか、今までの非礼を詫び、励ましの言葉さえかけてくれたのだった。

このときの長谷川部長のねばり強さには、白秋も大いに心を動かされたらしく、後日部長に、「目の尻の線の動きやもずの声」の一句を贈っている。

1.

唄はちやっきりぶし、

男は次郎長、

花はたちばな、

夏はたちばな、

茶のかをり。

ちやっきり ちやっきり

ちやっきりよ、

きやァるが啼くから雨づらよ。

2.

茶山、茶どころ、

茶は縁どころ、

ねえね行かづか、

やぁれ行かづか、

お茶つみに。

ちやっきり ちやっきり

ちやっきりよ、

きやァるが啼くから雨づらよ。

3.

駿河よい国、

茶の香がにほうて、

いつも日和の、

沖は日和の

大漁ぶね。

ちやっきり ちやっきり

ちやっきりよ、

きやァるが啼くから雨づらよ。 ・・・

(注:30番まである。)

30.

やっさ、もっさよ、

お茶屋の前は、

まっちゃ、おまっちゃ、

あっちゃ、おまっちゃ、

はりこんぼ。

ちやっきり ちやっきり

ちやっきりよ、

きやァるが啼くから雨づらよ。

( HPより)

HPより)

今、遊園地もなくなり、こうした「ちゃっきり節」誕生秘話も忘れ去られていく。歌詞も最後のフレーズが微妙に変化している(赤字に注目)。

旧道は、池をめぐるように進む。

右手の奥には富士山。

右手の奥には富士山。

右手に鉄道関連のモニュメント。

ちょっと立ち寄ってみる。

「旧上原跨線橋」。

旧上原跨線橋は、昭和2年に当時の安倍郡有度村の南北を結ぶ生活の主要な道路として、「太鼓橋」などの愛称で親しまれていました。

橋が架けられた当時は車の少ない社会で、人と荷車の往来が主目的であったため、構造も鉄道レールを用いた簡単なものでした。

正面に立ててある部材は橋脚に使用された鉄道レールで、右側横置きの部材は橋桁に使用されていた鉄道レールです。

右側のレール表面には「DICK,KERR,SANDBERG,D,K1911」と刻印されており、1911年(明治44年)にドイツの製造メーカーであるドイチェカイザー社が、サンドバーグ法というレールの硬頭処理で製造されたことがわかります。

平成16年3月 静岡市

全国に鉄道網が敷かれ、地方の鉄道にもこうした外国製のレールが使用され、またその役割を果たした後も再活用されていたことがわかる。ここにこういうかたちで保存されていた。

そこから望む富士山。

そこから望む富士山。

左手に「上原子安地蔵」。

説明板によれば、

天正10年2月徳川家康がと武田勝頼を攻めるに先立ち、武田の武将江尻の城主穴山梅雪と、この地蔵堂で会見した。その結果、梅雪は家康に降り、武田氏滅亡のきっかけとなった、という由来を持っている。昭和7年(1932)に再建された、という。

振り返ると道の中央に富士山。

「清水有度第一小」の脇を過ぎると、県道407号線(南幹線)の広い通りに合流する。右側に大きなタヌキの置物と標柱。

「草薙一里塚」跡。

「草薙一里塚」跡。

一里塚の由来

一里塚は徳川幕府より慶長9年(1604年)大久保長安を一里塚奉行に命じ一里(3,920米)を36町と定め東海道・中山道に一里塚を築いた。

東海道は江戸(今の東京)日本橋を起点に京都までの120里(約4700キロ米)の道の両側に松並木を植え、一里毎に塚を築き此処に榎を植え目印とした。

草薙一里塚は江戸より43里(170キロ米)の処で四十三番目の塚です。道を挟んで南塚が在り一対となって居た。塚は5間(9米)四方、高さ1間(1.8米)と大きなもので塚の脇には高札所があり、榎の大木の枝が繁り街道往来の大名の参勤・飛脚・旅人の道しるべ・休息所等と成って居た。

榎の木蔭で旅の疲れを癒した旅人達が「府中(駿府、今の静岡市)二里半あと一息だ頑張ろう」と道中合羽に三度笠、振り分け荷物を肩に、旅立つ姿が偲ばれます。

因みに一里山の起源は此の地に一里塚が築かれており一里山と呼ばれる様になった。

バス停「草薙一里山」。

バス停「草薙一里山」。

静鉄。ラッピング型の車両が次々。 JR。こちらはオーソドックスの車両。

それにしても、静鉄の車両。大学から清涼飲料水、カラフルなのにはビックリ。東京でも派手な車両は目に付くが。

「静鉄」は、鉄道以外にも不動産など多角的な経営をしているが、鉄道路線は現在、新静岡から新清水間11.0kmを結ぶ静岡清水線のみ。駅の数も15と多く、また運転本数も多い。しかし、今後ははたしてどうか? 一方で、40年ぶりに新型車両を導入するなど積極的である。

路線図。

路線図。緩やかに上りながら道は右に曲がり、左からの道と合流する。そこにあるのが「久能寺観音道」道標。

久能寺観音道

この道標は安永7年(1778)に妙音寺村の若者の寄進により造立されたものである。ここに書かれている久能寺観音道は、この平川地から有東坂、今泉、船越、矢部、妙音寺、鉄舟寺(久能寺)に至る有度山麓を通る道のことである。

久能寺は、もと久能山にあったが、甲斐の武田信玄が駿河の国の攻略の根拠地として久能城を築城、そのため天正3年(1575)現在の位置に移されたものである。

明治維新となり廃寺、その後、明治16年(1883)山岡鉄舟が再興、鉄舟寺と改め現在に至っている。

有度まちづくり推進委員会 有度ふるさとマップ委員会 清水西ロータリークラブ

注: この旧道は、南東方向に位置する久能山(「日本平ロープウェイ」あり)へ向かっていく道。「鉄舟寺」(旧「久能寺」)はかつての位置より北西の方に移設されて存在する。

右に曲がった、正面のところにある説明板。

「東海道」説明板。

「東海道」説明板。東海道

東海道という言葉は崇神天皇10年9月、四道将軍として武淳川別(たけぬなわけ)を東海(うみつみち)に派遣した日本書紀の記事に始まる。

ヤマトタケルが東征の道に草薙剣の物語りを残し、古代大和朝廷確立と律令国家のための重要路として、防人(さきもり)達が遠く九州に下り、調(ちょう)を積んだ荷駄が大和に向けて通ったことであろう。

中世には「いざ鎌倉」のために整備され、徳川時代になり東海道に松並木を植え一里塚を築き整備された。

慶長12年(1607)徳川家康公の命により、当時の東海道は今の北街道を通っていたものを、七日市場の巴川に大橋(現在の稚児橋)を架け追分上原を通り駿府横田迄駅路(正規の道)となった。

善男善女が旅を急ぎ、大名行列が通り村人は助郷の課役に難渋し、幾多の物語りを残した東海道も国の発展と共に、昔日の面影は消えてしまったが、ここに日本の歴史と共に歩いて来た古道が有ったことを末永く記憶の中に留めておきたい。

昭和39年1月 有度まちづくり推進委員会 有度公民館歴史クラブ

この辺りは「狐ヶ崎」と呼ばれる地域。左手には大きな池があり、その向こうには「イオン」の大きな商業施設がある。実は、かつて、この池を中心に遊園地があった、という。それが、有名な民謡『ちゃっきり節』誕生のきっかけになった。

『ちゃっきり節』(ちゃっきりぶし)

北原白秋作詞、町田嘉章作曲の歌曲。「茶切節」ないし「茶切ぶし」「ちゃっきりぶし」と表記される場合もある。現在では静岡県民謡と見なされているが、新民謡のひとつである。

歌は30番まであり、静岡市を中心とした静岡県中部の地名・方言がふんだんに盛り込まれている。

現在では、作詞・作曲者のはっきりした「新民謡」でありながら、古くからの伝統的な静岡県民謡と誤認されるまでになっている。

また、歌詞については、地元の老妓が白秋が作詞のために泊まっていた旅館の窓から外を見て「蛙が鳴いているから (明日は)雨だろうね」という意味の方言「蛙(きゃある)が鳴くんて 雨ずらよ」を取り入れており、この部分を甚く気に入った白秋は、各コーラス共通の囃し詞として用いている。

本来の歌詞は「蛙(きゃある)が鳴くん"て"」という方言であるが、この曲をヒットさせた市丸が、レコード化する際に「蛙が鳴くん"で"」と標準語風に濁音で歌ったため、現在でも誤った歌詞のまま歌われることが多い。ただ、市丸は正しい歌詞を知った後の再レコーディングでも濁音のまま歌っていることから、何かしらのこだわりを持っている可能性も否定できない。白秋自身も「『鳴くん"て"』が正しい」と言明している。

(以上「Wikipedia」参照)

狐ヶ崎遊園地のCMソングが静岡民謡として誕生。

いまでは静岡県の民謡としてし親しまれている「ちやっきりぶし」は、昭和2年、静岡鉄道(当時、静岡電気鉄道)が狐ヶ崎遊園地の開園を記念し、沿線の観光と物産を広く紹介するために、北原白秋に依頼して作詞された珠玉の名篇です。町田嘉章による軽妙芳香なメロディを得て、全国の人たちに愛唱されるようになり、郷土静岡の観光と名物・特産品のアピールに少なからぬ貢献をしてきました。

「ちやっきりぶし」は、いまや私たち郷土の無形の宝であり、これからも永く歌い伝えていきたい尊い一曲です。「ちやっきりぶし」誕生80周年に当たり、ここにその由来とこれまでの過程をご紹介いたします。

白秋をねばりでくどき落とした長谷川氏

北原白秋は明治18年(1885)福岡県山門郡沖端村(現在の柳川)の酒造業「油屋」に生まれた。本名隆吉。同42年には処女詩集「邪宗門」を、その2年後には柳川で過ごした幼少時代をしのぶ「思い出」を出版して、詩壇にデビュー。

昭和元年(1926)には、すでに押しも押されもせぬ詩文学の重鎮として、童謡集の「二重虹」「からたちの花」「象の子」、さらにまた随筆集「風景は動く」や詩誌「近代風景」の発刊など、幅広く積極的な活動を続けていた。

その当時、東京・谷中にあった白秋宅へ、ある日ひとりの男が訪ねた。取り次ぎの者に手渡した名刺には、静岡電鉄・遊園部長 長谷川貞一郎とあり、用件というのは「静岡から清水への沿線に、新しく狐ヶ崎遊園地がオープンすることになったので、その完成記念に白秋先生にぜひ唄をつくっていただきたい」とのことだった。しかし白秋は、取り次ぎの者を通して「私は民謡をつくったことがないから」と、面会を断った。要するに、門前ばらいをしたのである。そして長谷川部長は、その後も数回にわたって白秋宅を訪れたが、そのたびに同じ理由で用件も面会も断られたという。

しかし、それから半年の後たまたま政宗白鳥と親しいある友人の彫刻家と巡り合い、長谷川部長はさっそく白鳥から白秋への紹介状を書いてもらい、それを持って大森近くの緑ヶ丘に引っ越したばかりの白秋を訪ねたところ、今度はようやく会ってくれた。だが、肝心の用件については相変わらず許諾してくれない。

はたして何時間ねばったのだろうか。地域開発と発展のために一私鉄である静岡電鉄が、社運をかけて遊園施設の建設に踏み切ったこと、園内には料亭兼旅館(翠紅園)があり、名産のお茶やミカンの買い付けのため、全国各地から訪れる人々にも広く利用されるよう願っていること、したがって、その利用客や入園者にも愛唱されるサービス用の唄が、どうしても必要なこと、その唄を通じて特産品が認識され、輸出産業として発展すれば国策にもかなうこと、など長谷川部長はじっくりと熱意をこめて説明した。その結果、白秋もついに長谷川部長の熱意に感動し、唄をつくることを快諾したばかりか、今までの非礼を詫び、励ましの言葉さえかけてくれたのだった。

このときの長谷川部長のねばり強さには、白秋も大いに心を動かされたらしく、後日部長に、「目の尻の線の動きやもずの声」の一句を贈っている。

1.

唄はちやっきりぶし、

男は次郎長、

花はたちばな、

夏はたちばな、

茶のかをり。

ちやっきり ちやっきり

ちやっきりよ、

きやァるが啼くから雨づらよ。

2.

茶山、茶どころ、

茶は縁どころ、

ねえね行かづか、

やぁれ行かづか、

お茶つみに。

ちやっきり ちやっきり

ちやっきりよ、

きやァるが啼くから雨づらよ。

3.

駿河よい国、

茶の香がにほうて、

いつも日和の、

沖は日和の

大漁ぶね。

ちやっきり ちやっきり

ちやっきりよ、

きやァるが啼くから雨づらよ。 ・・・

(注:30番まである。)

30.

やっさ、もっさよ、

お茶屋の前は、

まっちゃ、おまっちゃ、

あっちゃ、おまっちゃ、

はりこんぼ。

ちやっきり ちやっきり

ちやっきりよ、

きやァるが啼くから雨づらよ。

(

HPより)

HPより)今、遊園地もなくなり、こうした「ちゃっきり節」誕生秘話も忘れ去られていく。歌詞も最後のフレーズが微妙に変化している(赤字に注目)。

旧道は、池をめぐるように進む。

右手の奥には富士山。

右手の奥には富士山。右手に鉄道関連のモニュメント。

ちょっと立ち寄ってみる。

「旧上原跨線橋」。

旧上原跨線橋は、昭和2年に当時の安倍郡有度村の南北を結ぶ生活の主要な道路として、「太鼓橋」などの愛称で親しまれていました。

橋が架けられた当時は車の少ない社会で、人と荷車の往来が主目的であったため、構造も鉄道レールを用いた簡単なものでした。

正面に立ててある部材は橋脚に使用された鉄道レールで、右側横置きの部材は橋桁に使用されていた鉄道レールです。

右側のレール表面には「DICK,KERR,SANDBERG,D,K1911」と刻印されており、1911年(明治44年)にドイツの製造メーカーであるドイチェカイザー社が、サンドバーグ法というレールの硬頭処理で製造されたことがわかります。

平成16年3月 静岡市

全国に鉄道網が敷かれ、地方の鉄道にもこうした外国製のレールが使用され、またその役割を果たした後も再活用されていたことがわかる。ここにこういうかたちで保存されていた。

そこから望む富士山。

そこから望む富士山。左手に「上原子安地蔵」。

説明板によれば、

天正10年2月徳川家康がと武田勝頼を攻めるに先立ち、武田の武将江尻の城主穴山梅雪と、この地蔵堂で会見した。その結果、梅雪は家康に降り、武田氏滅亡のきっかけとなった、という由来を持っている。昭和7年(1932)に再建された、という。

振り返ると道の中央に富士山。

「清水有度第一小」の脇を過ぎると、県道407号線(南幹線)の広い通りに合流する。右側に大きなタヌキの置物と標柱。

「草薙一里塚」跡。

「草薙一里塚」跡。

一里塚の由来

一里塚は徳川幕府より慶長9年(1604年)大久保長安を一里塚奉行に命じ一里(3,920米)を36町と定め東海道・中山道に一里塚を築いた。

東海道は江戸(今の東京)日本橋を起点に京都までの120里(約4700キロ米)の道の両側に松並木を植え、一里毎に塚を築き此処に榎を植え目印とした。

草薙一里塚は江戸より43里(170キロ米)の処で四十三番目の塚です。道を挟んで南塚が在り一対となって居た。塚は5間(9米)四方、高さ1間(1.8米)と大きなもので塚の脇には高札所があり、榎の大木の枝が繁り街道往来の大名の参勤・飛脚・旅人の道しるべ・休息所等と成って居た。

榎の木蔭で旅の疲れを癒した旅人達が「府中(駿府、今の静岡市)二里半あと一息だ頑張ろう」と道中合羽に三度笠、振り分け荷物を肩に、旅立つ姿が偲ばれます。

因みに一里山の起源は此の地に一里塚が築かれており一里山と呼ばれる様になった。

バス停「草薙一里山」。

バス停「草薙一里山」。