「町田街道」。

7月13日(土)。曇りのち雨。

東京地方はこのところずっと梅雨空。25度以下の涼しい日が続き、日が差しません。このあともそんな日々が。街道歩きもままならず。身体もなまってしまうので、出かけました。

案の定、途中から雨が降り出して、早々に切り上げることに。中途半端な歩きです。

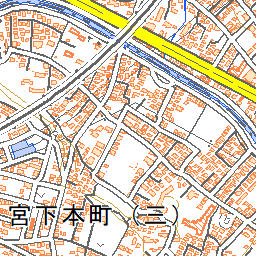

京王線「多摩境」駅下車。前回のところまで戻って歩きます。街道は、県境を流れる「境川」の北側を進んでいます。現在の「町田街道」がほぼその道のようですが、「町田街道」の右や左に旧道が残っています。そこでは街道を外れて進みます。見逃さずに進めるか、どうか?

(9:38)京王線高架下から「旧道」を望む。

(9:38)京王線高架下から「旧道」を望む。

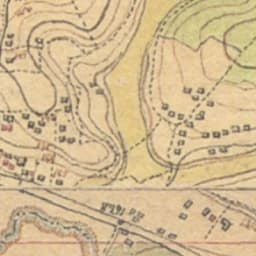

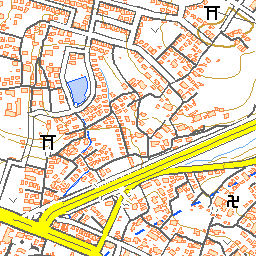

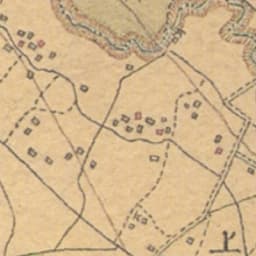

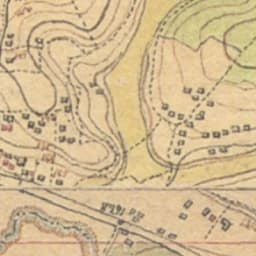

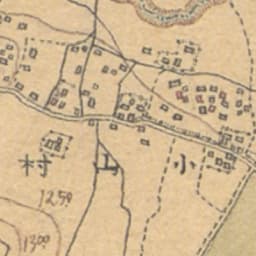

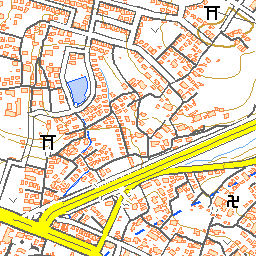

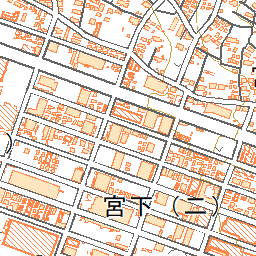

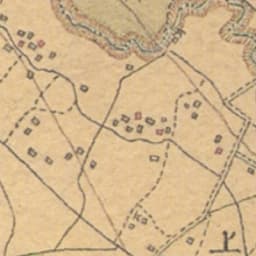

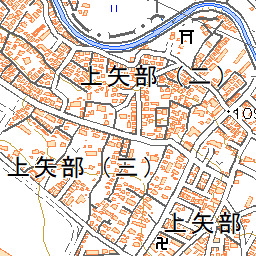

1880年代のようす。地図が一部つながっていないので、旧道は不詳。↑が旧道。「境川」北側、丘陵沿いに進んでいる。

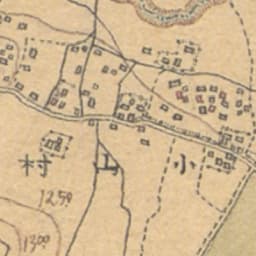

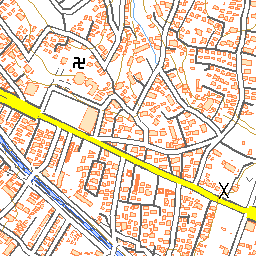

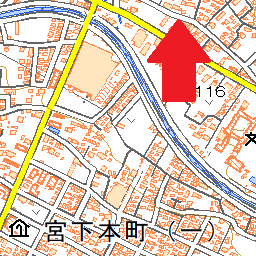

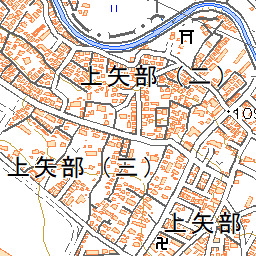

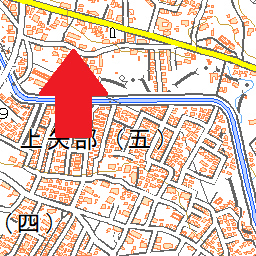

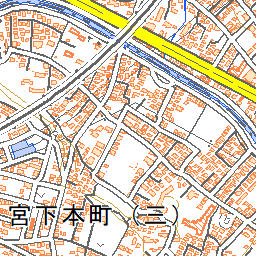

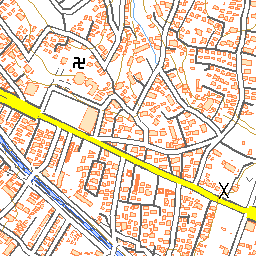

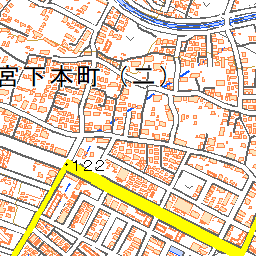

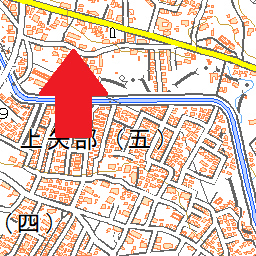

2010年代のようす。北西から来た旧道は「片所」バス停付近で現在の「町田街道」に合流。その先、「小山駐在所」の先を左に入っていく(↑)。

「町田街道」は拡幅工事が進行中。

「小山駐在所」先で左に進む手前、左奥に大きな屋敷。

広大な敷地。

広大な敷地。

左に入り、広い道路(南多摩尾根幹線道路)を渡る。

(9:58)二つ目の四つ角の右角に大きな石灯籠(慶応元年)。

すぐ脇を走る「町田街道」の喧噪とは違った静かな住宅街。

その先、左手奥に「長泉寺」。

その先、左手奥に「長泉寺」。

旧道はしばらくして「町田街道」に合流。

「浜焼市場」。

旧道らしき脇道へ?

(10:25)「下馬場町内会館」。

町田市小山町は、田端遺跡の他に、小山ヶ丘の開発に伴い、旧石器時代、縄文時代及び弥生時代の土器、石器が出土され、以降、古墳時代、奈良、平安時代からこの小山町近辺に人々が暮らしていました。

安土桃山時代には小田原の北条氏の支配となり、江戸時代は徳川氏の天領地となりました。江戸時代、下馬場地区は小山村下郷となり、明治時代、相原村と小山村は合併され堺村となり、下郷は集落名が馬場となりました。堺村は明治26年神奈川から東京に移管され、昭和33年に町田町、鶴川村、忠生村と堺村が合併され、町田市となりました。

地名の由来は、昔、馬場(ばば)(馬の競走場)があったこと、鎌倉時代、馬場地区は鎌倉街道の中で重要な位置でありその番人が居た番場(ばんば)があったことから、馬場(ばんば)の地名となったと言われています。 (この項、「下馬場町内会」HPより)

この道も旧道らしい脇道。

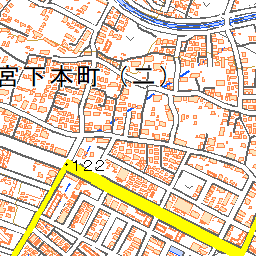

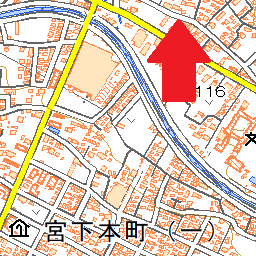

「常磐」バス停のところで斜め右に入る道が旧道。 ↑の道。

↑の道。

(10:35)「町田街道」側を振り返る。

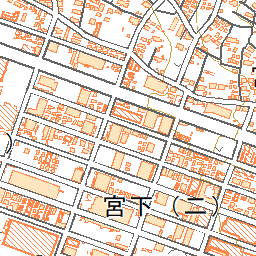

1880年代のようす。↑の道。

1880年代のようす。↑の道。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

かつては、「境川」がそうとうに曲がりくねった川であったことが分かります。

境川

東京都および神奈川県を流れ相模湾に注ぐ河川。二級水系の本流である。川の名称はかつて武蔵国と相模国の国境とされたことに由来し、現在でも上流部(町田市最南部まで)は概ね東京都と神奈川県の都県境となっている。なお、かつては相模国高座郡に由来する高座川(たかくらがわ)とも呼ばれていた。また、最下流部から河口にかけては片瀬川(かたせがわ)とも呼ばれる。

東京都町田市相原町大戸の同市最高峰・草戸山(365 m)北東面(町田市大地沢青少年センター付近)に源を発し、東京都と神奈川県の境界に沿って南東に流れる。神奈川県大和市付近から南へ流れを変え、藤沢市の江の島付近で相模湾に注ぐ。 上流部は、現在の河川規模に比較して大きな河谷を形成しているが、これはかつての相模川の流路の痕跡であると考えられている。

・・・

かつては激しく蛇行しており、たびたび洪水を引き起こしたために河川改修が行われ、神奈川県相模原市緑区橋本付近よりも下流では拡幅とともに流路の直線化が行われた。ところが、左岸の東京都町田市と右岸の相模原市の間では旧流路に合わせて設定された市境(都県境)の調整作業が殆ど進まず、互いに「川向こうの飛地」を多く抱えている。2000年代に入ってからこれらの飛地解消のための調整作業が行われているが、管轄自治体の変更は居住者の同意が必要であることから進んでおらず、飛地解消の目処は立っていない。2016年までに6回境界変更が行われている。

(以上、「Wikipedia」参照)

町田市が、本当に神奈川県だった時代...明治に繰り広げられた「多摩領土戦争」とは?

2016年5月 3日 11:00

よくネットで話題になる「町田は神奈川」ネタ。神奈川県に食い込むような形の東京都町田市は、しばしば「領有権ジョーク」の題材になっている。

しかし、かつて実際に町田が神奈川県だったことは、あまり知られていない。それどころか、「住みたい街」常連の吉祥寺でさえ、神奈川だった時期があるという――神奈川と東京の「領土」変遷を追った。

「多摩」ほぼ全域が神奈川県に!

神奈川と東京の領土変遷は、それすなわち多摩の歴史となる。「万葉集」にも詠まれている多麻(多摩)。平安時代から幕末まで、1000年以上にわたって「武蔵国多摩郡」だったが、明治維新にあわせて分割される。

幕末の混乱と廃藩置県にともなって、それまで「多摩郡」とされていた地域は、「韮山県」「品川県」「入間県」などの管轄へ。そして明治5年(1872年)春までに、ほぼ「神奈川県」へ移管される。

移管に先立って、明治4年11月(1871年12月)に神奈川県は、多摩郡が外国人遊歩区域にあたるとし、管轄させるよう求める申立書を出している。遊歩区域とは、外国人が自由に出かけられる場所のことで、港(この場合は横浜)から最大10里(40キロ)の範囲とされていた。

それからしばらく、北多摩郡と南多摩郡、そして西多摩郡の「三多摩」は、神奈川県として扱われることになる。いまの市域で言うと、町田だけでなく、八王子や立川、武蔵野、三鷹など広範囲にわたる。

東京都に戻った理由は...

それから約20年。1892年12月16日に、三多摩を神奈川県から東京府に移管する「法律案」が出された。最大の理由は、山梨県に源流を持つ玉川上水が、「神奈川県」の西多摩郡と北多摩郡を通過して、東京府へと流れていること。1886年にコレラが流行したとき、西多摩郡内で患者の排泄物が投下されたと伝えられ、府は「非常ノ警戒」をしたという。

東京府知事による上申書によると、三多摩と東京府は水道問題以外にも、甲州街道や甲武鉄道(現在の中央線)などで利害が一致しているとも書かれていた。これを受けて、翌年4月1日、3つの郡が東京府へ移り、ほぼ現在の「東京都」と同じ形ができあがる。

・・・

なお、水道に直接関係ない南多摩郡も、このタイミングで東京府へ移った。

福生市郷土資料室が作成した「もっと知りたい 福生の歴史」によると、

「この問題に、自由民権運動の盛んだった多摩地域の勢力を削減するという政治的な問題も絡み、水源に直接関係のない南多摩地域も含めて多摩地域は東京府に移管となりました」とある。

(この項、「Jタウン東京」https://j-town.net/tokyo/column/gotochicolumn/225397.html?p=allHPより)

(

( HPより)

HPより)

7月13日(土)。曇りのち雨。

東京地方はこのところずっと梅雨空。25度以下の涼しい日が続き、日が差しません。このあともそんな日々が。街道歩きもままならず。身体もなまってしまうので、出かけました。

案の定、途中から雨が降り出して、早々に切り上げることに。中途半端な歩きです。

京王線「多摩境」駅下車。前回のところまで戻って歩きます。街道は、県境を流れる「境川」の北側を進んでいます。現在の「町田街道」がほぼその道のようですが、「町田街道」の右や左に旧道が残っています。そこでは街道を外れて進みます。見逃さずに進めるか、どうか?

(9:38)京王線高架下から「旧道」を望む。

(9:38)京王線高架下から「旧道」を望む。

1880年代のようす。地図が一部つながっていないので、旧道は不詳。↑が旧道。「境川」北側、丘陵沿いに進んでいる。

2010年代のようす。北西から来た旧道は「片所」バス停付近で現在の「町田街道」に合流。その先、「小山駐在所」の先を左に入っていく(↑)。

「町田街道」は拡幅工事が進行中。

「小山駐在所」先で左に進む手前、左奥に大きな屋敷。

広大な敷地。

広大な敷地。左に入り、広い道路(南多摩尾根幹線道路)を渡る。

(9:58)二つ目の四つ角の右角に大きな石灯籠(慶応元年)。

すぐ脇を走る「町田街道」の喧噪とは違った静かな住宅街。

その先、左手奥に「長泉寺」。

その先、左手奥に「長泉寺」。旧道はしばらくして「町田街道」に合流。

「浜焼市場」。

旧道らしき脇道へ?

(10:25)「下馬場町内会館」。

町田市小山町は、田端遺跡の他に、小山ヶ丘の開発に伴い、旧石器時代、縄文時代及び弥生時代の土器、石器が出土され、以降、古墳時代、奈良、平安時代からこの小山町近辺に人々が暮らしていました。

安土桃山時代には小田原の北条氏の支配となり、江戸時代は徳川氏の天領地となりました。江戸時代、下馬場地区は小山村下郷となり、明治時代、相原村と小山村は合併され堺村となり、下郷は集落名が馬場となりました。堺村は明治26年神奈川から東京に移管され、昭和33年に町田町、鶴川村、忠生村と堺村が合併され、町田市となりました。

地名の由来は、昔、馬場(ばば)(馬の競走場)があったこと、鎌倉時代、馬場地区は鎌倉街道の中で重要な位置でありその番人が居た番場(ばんば)があったことから、馬場(ばんば)の地名となったと言われています。 (この項、「下馬場町内会」HPより)

この道も旧道らしい脇道。

「常磐」バス停のところで斜め右に入る道が旧道。

↑の道。

↑の道。(10:35)「町田街道」側を振り返る。

1880年代のようす。↑の道。

1880年代のようす。↑の道。

2010年代のようす。

2010年代のようす。かつては、「境川」がそうとうに曲がりくねった川であったことが分かります。

境川

東京都および神奈川県を流れ相模湾に注ぐ河川。二級水系の本流である。川の名称はかつて武蔵国と相模国の国境とされたことに由来し、現在でも上流部(町田市最南部まで)は概ね東京都と神奈川県の都県境となっている。なお、かつては相模国高座郡に由来する高座川(たかくらがわ)とも呼ばれていた。また、最下流部から河口にかけては片瀬川(かたせがわ)とも呼ばれる。

東京都町田市相原町大戸の同市最高峰・草戸山(365 m)北東面(町田市大地沢青少年センター付近)に源を発し、東京都と神奈川県の境界に沿って南東に流れる。神奈川県大和市付近から南へ流れを変え、藤沢市の江の島付近で相模湾に注ぐ。 上流部は、現在の河川規模に比較して大きな河谷を形成しているが、これはかつての相模川の流路の痕跡であると考えられている。

・・・

かつては激しく蛇行しており、たびたび洪水を引き起こしたために河川改修が行われ、神奈川県相模原市緑区橋本付近よりも下流では拡幅とともに流路の直線化が行われた。ところが、左岸の東京都町田市と右岸の相模原市の間では旧流路に合わせて設定された市境(都県境)の調整作業が殆ど進まず、互いに「川向こうの飛地」を多く抱えている。2000年代に入ってからこれらの飛地解消のための調整作業が行われているが、管轄自治体の変更は居住者の同意が必要であることから進んでおらず、飛地解消の目処は立っていない。2016年までに6回境界変更が行われている。

(以上、「Wikipedia」参照)

町田市が、本当に神奈川県だった時代...明治に繰り広げられた「多摩領土戦争」とは?

2016年5月 3日 11:00

よくネットで話題になる「町田は神奈川」ネタ。神奈川県に食い込むような形の東京都町田市は、しばしば「領有権ジョーク」の題材になっている。

しかし、かつて実際に町田が神奈川県だったことは、あまり知られていない。それどころか、「住みたい街」常連の吉祥寺でさえ、神奈川だった時期があるという――神奈川と東京の「領土」変遷を追った。

「多摩」ほぼ全域が神奈川県に!

神奈川と東京の領土変遷は、それすなわち多摩の歴史となる。「万葉集」にも詠まれている多麻(多摩)。平安時代から幕末まで、1000年以上にわたって「武蔵国多摩郡」だったが、明治維新にあわせて分割される。

幕末の混乱と廃藩置県にともなって、それまで「多摩郡」とされていた地域は、「韮山県」「品川県」「入間県」などの管轄へ。そして明治5年(1872年)春までに、ほぼ「神奈川県」へ移管される。

移管に先立って、明治4年11月(1871年12月)に神奈川県は、多摩郡が外国人遊歩区域にあたるとし、管轄させるよう求める申立書を出している。遊歩区域とは、外国人が自由に出かけられる場所のことで、港(この場合は横浜)から最大10里(40キロ)の範囲とされていた。

それからしばらく、北多摩郡と南多摩郡、そして西多摩郡の「三多摩」は、神奈川県として扱われることになる。いまの市域で言うと、町田だけでなく、八王子や立川、武蔵野、三鷹など広範囲にわたる。

東京都に戻った理由は...

それから約20年。1892年12月16日に、三多摩を神奈川県から東京府に移管する「法律案」が出された。最大の理由は、山梨県に源流を持つ玉川上水が、「神奈川県」の西多摩郡と北多摩郡を通過して、東京府へと流れていること。1886年にコレラが流行したとき、西多摩郡内で患者の排泄物が投下されたと伝えられ、府は「非常ノ警戒」をしたという。

東京府知事による上申書によると、三多摩と東京府は水道問題以外にも、甲州街道や甲武鉄道(現在の中央線)などで利害が一致しているとも書かれていた。これを受けて、翌年4月1日、3つの郡が東京府へ移り、ほぼ現在の「東京都」と同じ形ができあがる。

・・・

なお、水道に直接関係ない南多摩郡も、このタイミングで東京府へ移った。

福生市郷土資料室が作成した「もっと知りたい 福生の歴史」によると、

「この問題に、自由民権運動の盛んだった多摩地域の勢力を削減するという政治的な問題も絡み、水源に直接関係のない南多摩地域も含めて多摩地域は東京府に移管となりました」とある。

(この項、「Jタウン東京」https://j-town.net/tokyo/column/gotochicolumn/225397.html?p=allHPより)

(

( HPより)

HPより)