「渋谷川」の水源とみられる一つが「新宿御苑」内の「上の池」(その北西にあった「天龍寺」境内の湧水、という説が強い)。

他にも「新宿御苑」付近では二つあります。

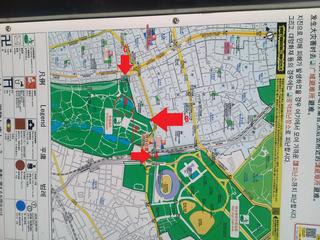

① 「玉川上水」からの余水。上の案内図で行くと、A←B←C「玉川上水」。

② 「新宿御苑」内の「玉藻池」(「玉川上水」からの引き水)。上の図で行くと。E←D←C。

そこで、この二つの流路の痕跡を確認に。10月20日(火)午後。JR「千駄ヶ谷」駅下車。

①の流路跡。

「千駄ヶ谷」駅改札口を出て左に曲がり、ガードをくぐってから右に進むと、「外苑西通り」。その向かい側。マンションと住宅地の間を抜けた突き当たりの公園を右に。

線路沿いに残る煉瓦壁。

線路沿いに残る煉瓦壁。

前回、新宿御苑内の「下の池」に通じる暗渠(渋谷川)と「玉川上水」の余水から流れとが合流して一本になるあたりになるか? 小公園になっているが、川底という雰囲気のくぼ地になっている。

地図上では、渋谷区と新宿区の区界になっているようで、この付近、渋谷川が区界になっていることを考えると、「渋谷川」とみることが出来そう。

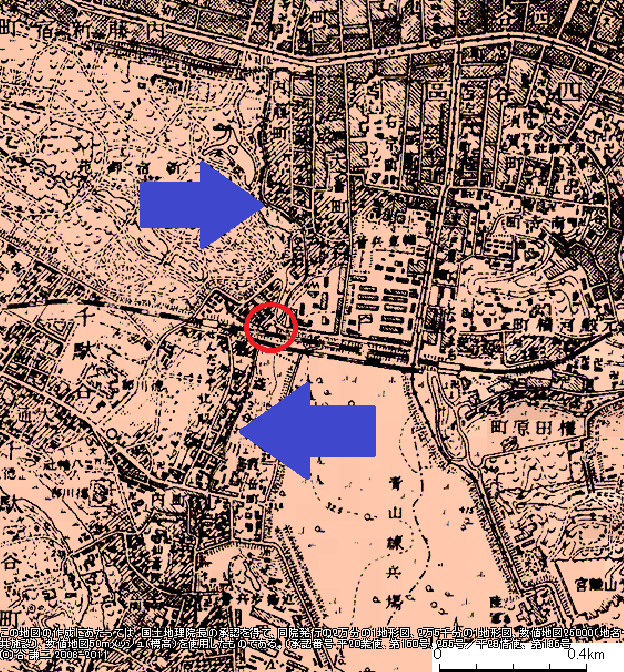

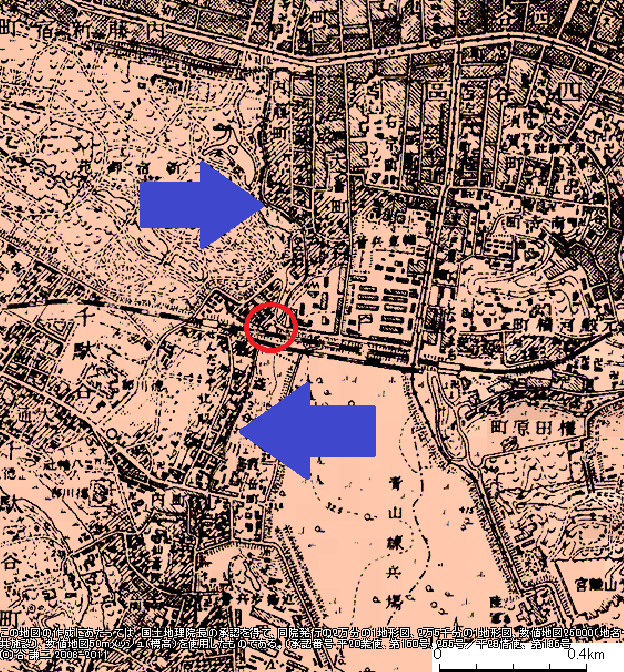

(「今昔マップ」より)1896年~1909年のようす。

○が上の部分。→が「玉川上水(余水)」、←が「渋谷川」。この地図から「渋谷川」の流れは玉川上水の余水からの方が多かった、という印象。

北東方向を望む。

北東方向を望む。

さびれた公園には、ブランコと動物のモニュメントがいくつか。

階段を上がってJR線路方向を望む。

「信濃町」駅方向から「大京町」交差点へ通じる道路。「新宿区立四谷第6小」が道沿いの右にある。

この先上流がどのように「新宿御苑」・「玉川上水」方向に向かっていくのか定かではない。

1927年~1939年のようす(「同」より)。

その後、地図上では戦後しばらくまで「旧玉川上水」という表示が残っていた。

現在のようす(「同」より)。

「新宿御苑」の東側に沿って崖状の表示。これに沿って現在も「旧玉川上水」の流れが残っているはず。

「外苑西通り」沿いに残る水路跡。

向こう側は「新宿御苑」。

向こう側は「新宿御苑」。

そこにあった「伝 沖田総司逝去の地」

この場所には、高遠藩主内藤家屋敷(現新宿御苑)に沿って流れる旧玉川上水の余水吐(よすいばき・渋谷川と呼ばれる)に池尻橋がかかっていました。

多くの歴史小説や映画などで、新撰組隊士沖田総司(1844~1866)が晩年に療養し、亡くなったとされる植木屋平五郎(柴田平五郎)の屋敷はこのあたりにありました。

平成26年3月 新宿区

しっかりと流路が残されている。

しっかりと流路が残されている。

左手が「新宿御苑」。

「新宿御苑」内から「旧玉川上水」を望む。

この先、左に折れたところで、さっきの水路跡につながる。

新宿御苑の「大木戸門」方向へ移動。その手前にある「四谷区民ホール」のところに大きな石碑「水道碑記」

「区民ホール」付近が「旧玉川上水」からの分岐点(余水吐)の所だったようです。石碑の隣に解説板がある。

史跡 玉川上水水番所跡

玉川上水は、多摩川の羽村堰で取水し、四谷大木戸までは開渠で、四谷大木戸から江戸市中へは石樋・木樋といった水道管を地下に埋設して通水した。

水番所には、水番人が1名置かれ、水門を調節して水量を管理したほか、ごみの除去を行い水質を保持した。水番所内には次のような高札が立っていた。

記

1、此(の)上水道において魚を取(り)水をあび

ちり芥捨(つ)べからず 何にても物あらひ申間敷(もうしまじく)

並(びに)両側三間通(り)に在来候並(びに)木下草

其(の)外草刈(り)取申間敷候事(とりもうすまじきこと)

右之通相背輩あらば可為曲事者也(曲事者となすべきなり)

元文四巳未年十二月 奉行

東京都指定有形文化財(古文書) 水道碑(いしぶみの)記 指定年月日 昭和5年12月

玉川上水開削の由来を記した記念碑で、高さ460㌢、幅230㌢。上部の篆字は徳川家達、撰文は肝付兼武、書は金井之恭、題字は井亀泉によるもので、表面に780字、裏面に130字が陰刻されている。

碑の表面には明治十八年の年紀が刻まれているが、建立計画中に発起人の西座真治が死亡したため、一時中断し、真治の妻の努力により、明治28年(1895)に完成したものである(裏面銘文)。

四谷大木戸跡碑

四谷大木戸碑(この説明板の裏側にある)は、昭和34年11月、地下鉄丸ノ内線の工事で出土した玉川上水の石樋を利用して造られた記念碑である。

実際の大木戸の位置はここより約80㍍東の四谷4丁目交差点のところで、東京都指定旧跡に指定されている。

平成24年6月 新宿区教育委員会

「四谷大木戸記念碑」。

「四谷大木戸記念碑」。

四谷4丁目交差点にある石塔「大木戸」。

四谷4丁目交差点にある石塔「大木戸」。

新宿御苑北側にある解説板。

玉川上水の水番屋 玉川上水を管理する水番屋

江戸の貴重な水資源を守るため、玉川上水は、厳重に管理されていました。上水で魚を獲ることや水浴びをすること、洗いものをすることを禁じていました。このため、流域の村々の利用は厳しく制限され、羽村、代田村(現杉並区)、四谷大木戸には、水番屋が設置され、水質、水量や異物の監視を行っていました。

四谷大木戸の水番屋は、構内の総坪数が630坪(約2082平方メートル)余りあり、流れてきたごみを止める「芥留」、満水時に渋谷川へ水を排出する「吐水門」、暗渠へ入る「水門」がありました。「水門」では、水量を測定する「歩板」が設けられ、この板から水面までの感覚から市雨量の増減を調べました。

水道碑記

四谷大木戸の水番屋は、現在の四谷地域センター内にあり、これを記念して、明治28(1895)年に石碑が建てられました。

石碑は、高さ4.6㍍におよび、篆額は徳川家達が書き、書は金井之恭が書いています。碑文には、寛文で玉川上水建設の理由や、工事を請け負った玉川兄弟の功績をたたえた内容が書かれています。

新宿区

他にも「新宿御苑」付近では二つあります。

① 「玉川上水」からの余水。上の案内図で行くと、A←B←C「玉川上水」。

② 「新宿御苑」内の「玉藻池」(「玉川上水」からの引き水)。上の図で行くと。E←D←C。

そこで、この二つの流路の痕跡を確認に。10月20日(火)午後。JR「千駄ヶ谷」駅下車。

①の流路跡。

「千駄ヶ谷」駅改札口を出て左に曲がり、ガードをくぐってから右に進むと、「外苑西通り」。その向かい側。マンションと住宅地の間を抜けた突き当たりの公園を右に。

線路沿いに残る煉瓦壁。

線路沿いに残る煉瓦壁。前回、新宿御苑内の「下の池」に通じる暗渠(渋谷川)と「玉川上水」の余水から流れとが合流して一本になるあたりになるか? 小公園になっているが、川底という雰囲気のくぼ地になっている。

地図上では、渋谷区と新宿区の区界になっているようで、この付近、渋谷川が区界になっていることを考えると、「渋谷川」とみることが出来そう。

(「今昔マップ」より)1896年~1909年のようす。

○が上の部分。→が「玉川上水(余水)」、←が「渋谷川」。この地図から「渋谷川」の流れは玉川上水の余水からの方が多かった、という印象。

北東方向を望む。

北東方向を望む。さびれた公園には、ブランコと動物のモニュメントがいくつか。

階段を上がってJR線路方向を望む。

「信濃町」駅方向から「大京町」交差点へ通じる道路。「新宿区立四谷第6小」が道沿いの右にある。

この先上流がどのように「新宿御苑」・「玉川上水」方向に向かっていくのか定かではない。

1927年~1939年のようす(「同」より)。

その後、地図上では戦後しばらくまで「旧玉川上水」という表示が残っていた。

現在のようす(「同」より)。

「新宿御苑」の東側に沿って崖状の表示。これに沿って現在も「旧玉川上水」の流れが残っているはず。

「外苑西通り」沿いに残る水路跡。

向こう側は「新宿御苑」。

向こう側は「新宿御苑」。そこにあった「伝 沖田総司逝去の地」

この場所には、高遠藩主内藤家屋敷(現新宿御苑)に沿って流れる旧玉川上水の余水吐(よすいばき・渋谷川と呼ばれる)に池尻橋がかかっていました。

多くの歴史小説や映画などで、新撰組隊士沖田総司(1844~1866)が晩年に療養し、亡くなったとされる植木屋平五郎(柴田平五郎)の屋敷はこのあたりにありました。

平成26年3月 新宿区

しっかりと流路が残されている。

しっかりと流路が残されている。

左手が「新宿御苑」。

「新宿御苑」内から「旧玉川上水」を望む。

この先、左に折れたところで、さっきの水路跡につながる。

新宿御苑の「大木戸門」方向へ移動。その手前にある「四谷区民ホール」のところに大きな石碑「水道碑記」

「区民ホール」付近が「旧玉川上水」からの分岐点(余水吐)の所だったようです。石碑の隣に解説板がある。

史跡 玉川上水水番所跡

玉川上水は、多摩川の羽村堰で取水し、四谷大木戸までは開渠で、四谷大木戸から江戸市中へは石樋・木樋といった水道管を地下に埋設して通水した。

水番所には、水番人が1名置かれ、水門を調節して水量を管理したほか、ごみの除去を行い水質を保持した。水番所内には次のような高札が立っていた。

記

1、此(の)上水道において魚を取(り)水をあび

ちり芥捨(つ)べからず 何にても物あらひ申間敷(もうしまじく)

並(びに)両側三間通(り)に在来候並(びに)木下草

其(の)外草刈(り)取申間敷候事(とりもうすまじきこと)

右之通相背輩あらば可為曲事者也(曲事者となすべきなり)

元文四巳未年十二月 奉行

東京都指定有形文化財(古文書) 水道碑(いしぶみの)記 指定年月日 昭和5年12月

玉川上水開削の由来を記した記念碑で、高さ460㌢、幅230㌢。上部の篆字は徳川家達、撰文は肝付兼武、書は金井之恭、題字は井亀泉によるもので、表面に780字、裏面に130字が陰刻されている。

碑の表面には明治十八年の年紀が刻まれているが、建立計画中に発起人の西座真治が死亡したため、一時中断し、真治の妻の努力により、明治28年(1895)に完成したものである(裏面銘文)。

四谷大木戸跡碑

四谷大木戸碑(この説明板の裏側にある)は、昭和34年11月、地下鉄丸ノ内線の工事で出土した玉川上水の石樋を利用して造られた記念碑である。

実際の大木戸の位置はここより約80㍍東の四谷4丁目交差点のところで、東京都指定旧跡に指定されている。

平成24年6月 新宿区教育委員会

「四谷大木戸記念碑」。

「四谷大木戸記念碑」。 四谷4丁目交差点にある石塔「大木戸」。

四谷4丁目交差点にある石塔「大木戸」。新宿御苑北側にある解説板。

玉川上水の水番屋 玉川上水を管理する水番屋

江戸の貴重な水資源を守るため、玉川上水は、厳重に管理されていました。上水で魚を獲ることや水浴びをすること、洗いものをすることを禁じていました。このため、流域の村々の利用は厳しく制限され、羽村、代田村(現杉並区)、四谷大木戸には、水番屋が設置され、水質、水量や異物の監視を行っていました。

四谷大木戸の水番屋は、構内の総坪数が630坪(約2082平方メートル)余りあり、流れてきたごみを止める「芥留」、満水時に渋谷川へ水を排出する「吐水門」、暗渠へ入る「水門」がありました。「水門」では、水量を測定する「歩板」が設けられ、この板から水面までの感覚から市雨量の増減を調べました。

水道碑記

四谷大木戸の水番屋は、現在の四谷地域センター内にあり、これを記念して、明治28(1895)年に石碑が建てられました。

石碑は、高さ4.6㍍におよび、篆額は徳川家達が書き、書は金井之恭が書いています。碑文には、寛文で玉川上水建設の理由や、工事を請け負った玉川兄弟の功績をたたえた内容が書かれています。

新宿区

HPより)

HPより)

草津宿のメインストリート。道は南西に向かいます。

草津宿のメインストリート。道は南西に向かいます。

」HPより)

」HPより) 「本陣」全景。左に照れくさそうな「飛び出し」坊や。

「本陣」全景。左に照れくさそうな「飛び出し」坊や。

昔と今とが混在する家並み。

昔と今とが混在する家並み。 ここも休館日。

ここも休館日。

「草津宿と政所」。

「草津宿と政所」。 「左中山道 右東海道」。

「左中山道 右東海道」。