(10:33)「大和田宿」への道。

坂道を緩やかに下って行きます。右手の小高いところに「馬頭観音」。

鬼鹿毛(おにかげ)の伝説

旧川越街道沿い、大和田と野火止の境に、石造の馬頭観音さまが建っています。元禄9(1696)年の銘文がある三面六臂の馬頭観音は、この地区の人たちによって、鬼鹿毛さまと呼ばれていて、名馬鬼鹿毛にまつわる伝説が伝えられています。

「昔、秩父の小栗という人、江戸に急用があって、愛馬鬼鹿毛に乗り道を急ぎました。大和田宿に入ると、さすがの鬼鹿毛も疲れが見え、この場所にあった松の大木の根につまずき倒れました。

しかし、さすがは名馬、ただちに起きあがり主人を目的地まで届けたといいます。所用を終えた主人が先ほど馬をとめたところまで戻ると、いるはずの鬼鹿毛の姿が見えません。不思議に思いましたが仕方なく家路を急ぎました。

やがて、大和田の地にさしかかると、往路愛馬が倒れた場所に鬼鹿毛の亡きがらを見つけました。鬼鹿毛は主人の急を知り亡霊となって走り続けたのでした。

村人は、のちに鬼鹿毛の霊を弔って馬頭観音を建てたといいます。これが「鬼鹿毛の伝説」です。

(この項、「新座市産業観光協会」HPより)

「川越街道」解説板。

「川越街道」解説板。

川越街道

川越街道は、川越往と呼ばれ、江戸日本橋から川越まで約11里を結び、五街道と並ぶ重要な道でした。江戸時代、川越は、江戸の北西を守る要となり、藩主には、老中格の譜代大名が配されました。又、家康以下、三代将軍も、鷹狩りや参詣にこの街道を往来し、松平信綱が川越城主となってからは、さらに整備されるようになりました。

街道には、上板橋、下練馬、白子、膝折、大和田、大井の六カ宿が設置され、人馬の往来が盛んでしたが、各宿場の村にとって、伝馬役の負担も大きかったようです。

「身辺武蔵風土記」によると、大和田町は、

都の西にあり。江戸より六里余。村内東西を貫きて、川越街道一里許り係れり。この街道を西行すれば、入間郡竹間沢村に至り、東行すれば、郡内野火止宿に至れり。

と述べられ、街道沿いには、人馬にまつわる伝説や遺構が残り、往時の宿場のにぎわいが、しのばれます。

「馬頭観音」の右手には芭蕉の句碑。「花は賤の眼にもみえけり鬼薊(おにあざみ)」

寛文6年、23歳の作。「賤<しず>」は身分の低い者、卑しい者、のこと。

「賤」たる自分でも鬼アザミの紫の花はよく見える、との意。(「賤の目には鬼は見えない」という諺があるのを受けての句のようです。)

「鬼アザミ」(「Wikipedia」より)

「鬼アザミ」(「Wikipedia」より)

「大和田宿」。

(10:42)「大和田中町」交差点。

(10:42)「大和田中町」交差点。

大和田宿

川越街道(川越・児玉往還)にあった宿場。現在の埼玉県新座市に位置する。

江戸時代になると柳瀬川の渡河地にあたる大和田が宿場となった。上宿・中宿・下宿によって構成されている。宿場より南の現在の野火止交差点で引又街道(現在の志木街道)と交差しており、浦和・清瀬方面へも交通していた。

宿場を出ると、「柳瀬川」。旧道は川のところで行き止まり。

左手にある「国道254号線」の「英(はなぶさ)橋」を渡り、国道のインターをくぐって進みます。

この付近の今昔。

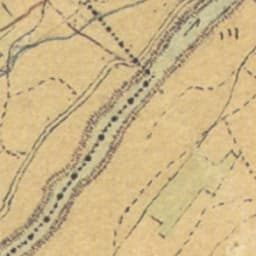

1880年代のようす。直線に宿場を形成。

1880年代のようす。直線に宿場を形成。

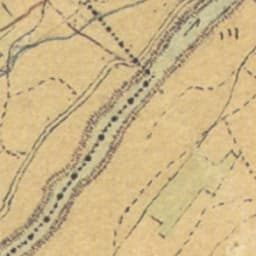

2010年代のようす。旧道は「国道254号線」と合流。

2010年代のようす。旧道は「国道254号線」と合流。

左手の崖には「冨士山講」の石碑がいくつか並んでいます。

その先に(10:58)「跡見学園女子大」。

(11:03)国道をさらに進むと、ケヤキ並木になります。中央に「川越街道」という大きな石碑。

上り線(新座方向)の右側に遊歩道があります。

ケヤキ並木。

遊歩道のところどころに「サザンカ」などが植えられています。

案内表示。

(11:21)ケヤキ並木の終わりにも「川越街道」碑。

土蔵造りのあるおうち。

すっきりと伸びたケヤキ。

この付近ではケヤキが目立ちます。

養蚕農家の面影がある家のつくり。

現代風の長屋門?

(11:34)しばらく進むと、今度は松並木となります。

街道の周囲は、宅地造成が盛んに行われているようです。

中央分離帯には松以外にもサクラ、カエデなどが植えられています。

(11:52)「川越街道」碑。

江戸と川越を結ぶ川越街道

竹間沢と藤久保を通る川越街道は、江戸時代の寛永年間(1624~43)に江戸と川越を結ぶ約44kmの街道として整備され、中山道の脇往還としての役割を果たしました。川越街道と呼ばれるようになったのは明治時代に入ってからのことです。江戸時代には「川越道中」「川越往還」などと呼ばれていました。現在、わずかに残る松並木が、往時の様子を伝えています。さて、ほぼ江戸時代の経路を踏襲していると考えられる現在の経路ですが、三芳町内には中央分離帯によって上り車線・下り車線2本に分かれている箇所が2箇所あります。実は、下り車線は昭和初期に新たに整備されたものです。下り車線を新設する際、やむなく木宮稲荷神社の境内を通すこととなり、神社に面する中央分離帯の中に幟立てが今も残されています。

(この項「 」HPより)

」HPより)

「大井宿」に入って行きます。

坂道を緩やかに下って行きます。右手の小高いところに「馬頭観音」。

鬼鹿毛(おにかげ)の伝説

旧川越街道沿い、大和田と野火止の境に、石造の馬頭観音さまが建っています。元禄9(1696)年の銘文がある三面六臂の馬頭観音は、この地区の人たちによって、鬼鹿毛さまと呼ばれていて、名馬鬼鹿毛にまつわる伝説が伝えられています。

「昔、秩父の小栗という人、江戸に急用があって、愛馬鬼鹿毛に乗り道を急ぎました。大和田宿に入ると、さすがの鬼鹿毛も疲れが見え、この場所にあった松の大木の根につまずき倒れました。

しかし、さすがは名馬、ただちに起きあがり主人を目的地まで届けたといいます。所用を終えた主人が先ほど馬をとめたところまで戻ると、いるはずの鬼鹿毛の姿が見えません。不思議に思いましたが仕方なく家路を急ぎました。

やがて、大和田の地にさしかかると、往路愛馬が倒れた場所に鬼鹿毛の亡きがらを見つけました。鬼鹿毛は主人の急を知り亡霊となって走り続けたのでした。

村人は、のちに鬼鹿毛の霊を弔って馬頭観音を建てたといいます。これが「鬼鹿毛の伝説」です。

(この項、「新座市産業観光協会」HPより)

「川越街道」解説板。

「川越街道」解説板。川越街道

川越街道は、川越往と呼ばれ、江戸日本橋から川越まで約11里を結び、五街道と並ぶ重要な道でした。江戸時代、川越は、江戸の北西を守る要となり、藩主には、老中格の譜代大名が配されました。又、家康以下、三代将軍も、鷹狩りや参詣にこの街道を往来し、松平信綱が川越城主となってからは、さらに整備されるようになりました。

街道には、上板橋、下練馬、白子、膝折、大和田、大井の六カ宿が設置され、人馬の往来が盛んでしたが、各宿場の村にとって、伝馬役の負担も大きかったようです。

「身辺武蔵風土記」によると、大和田町は、

都の西にあり。江戸より六里余。村内東西を貫きて、川越街道一里許り係れり。この街道を西行すれば、入間郡竹間沢村に至り、東行すれば、郡内野火止宿に至れり。

と述べられ、街道沿いには、人馬にまつわる伝説や遺構が残り、往時の宿場のにぎわいが、しのばれます。

「馬頭観音」の右手には芭蕉の句碑。「花は賤の眼にもみえけり鬼薊(おにあざみ)」

寛文6年、23歳の作。「賤<しず>」は身分の低い者、卑しい者、のこと。

「賤」たる自分でも鬼アザミの紫の花はよく見える、との意。(「賤の目には鬼は見えない」という諺があるのを受けての句のようです。)

「鬼アザミ」(「Wikipedia」より)

「鬼アザミ」(「Wikipedia」より)「大和田宿」。

(10:42)「大和田中町」交差点。

(10:42)「大和田中町」交差点。大和田宿

川越街道(川越・児玉往還)にあった宿場。現在の埼玉県新座市に位置する。

江戸時代になると柳瀬川の渡河地にあたる大和田が宿場となった。上宿・中宿・下宿によって構成されている。宿場より南の現在の野火止交差点で引又街道(現在の志木街道)と交差しており、浦和・清瀬方面へも交通していた。

宿場を出ると、「柳瀬川」。旧道は川のところで行き止まり。

左手にある「国道254号線」の「英(はなぶさ)橋」を渡り、国道のインターをくぐって進みます。

この付近の今昔。

1880年代のようす。直線に宿場を形成。

1880年代のようす。直線に宿場を形成。

2010年代のようす。旧道は「国道254号線」と合流。

2010年代のようす。旧道は「国道254号線」と合流。左手の崖には「冨士山講」の石碑がいくつか並んでいます。

その先に(10:58)「跡見学園女子大」。

(11:03)国道をさらに進むと、ケヤキ並木になります。中央に「川越街道」という大きな石碑。

上り線(新座方向)の右側に遊歩道があります。

ケヤキ並木。

遊歩道のところどころに「サザンカ」などが植えられています。

案内表示。

(11:21)ケヤキ並木の終わりにも「川越街道」碑。

土蔵造りのあるおうち。

すっきりと伸びたケヤキ。

この付近ではケヤキが目立ちます。

養蚕農家の面影がある家のつくり。

現代風の長屋門?

(11:34)しばらく進むと、今度は松並木となります。

街道の周囲は、宅地造成が盛んに行われているようです。

中央分離帯には松以外にもサクラ、カエデなどが植えられています。

(11:52)「川越街道」碑。

江戸と川越を結ぶ川越街道

竹間沢と藤久保を通る川越街道は、江戸時代の寛永年間(1624~43)に江戸と川越を結ぶ約44kmの街道として整備され、中山道の脇往還としての役割を果たしました。川越街道と呼ばれるようになったのは明治時代に入ってからのことです。江戸時代には「川越道中」「川越往還」などと呼ばれていました。現在、わずかに残る松並木が、往時の様子を伝えています。さて、ほぼ江戸時代の経路を踏襲していると考えられる現在の経路ですが、三芳町内には中央分離帯によって上り車線・下り車線2本に分かれている箇所が2箇所あります。実は、下り車線は昭和初期に新たに整備されたものです。下り車線を新設する際、やむなく木宮稲荷神社の境内を通すこととなり、神社に面する中央分離帯の中に幟立てが今も残されています。

(この項「

」HPより)

」HPより)「大井宿」に入って行きます。