(14:43)「膝折宿」脇本陣。

高麗家住宅(膝折宿 脇本陣)

朝霞市膝折町は室町時代から古い宿場と伝えられ、江戸時代末には旧川越街道の宿場として民家が建ち並び、特産品を売る市も立ち、この地方の商業の中心地として栄えた場所です。

高麗家は、この膝折宿の中心部に位置し、屋号を「村田屋」と称して旅籠を営んでいました。

建物の建設年代は、建築様式の特徴から18世紀末期の安永~天明期(1772~1789)頃と推定され、現在でも当時の旅籠の建築様式が残されており、川越街道膝折宿の面影が残る貴重な建物です。

本陣は郵便局付近だったようです。

宿場町の頃の面影はほとんどありませんが、門構えや建物にかつての雰囲気が残っています。

「膝折」バス停。

膝折宿

川越街道(川越・児玉往還)にあった宿場。現在の埼玉県朝霞市膝折町にあたる。

膝折の名は、賊に追われた小栗助重が鬼鹿毛という名の馬に乗って当地まで逃れてきたところで、鬼鹿毛が膝を折って死んだことに由来すると伝えられる。室町時代には既に宿駅としての機能を持ち、市が立って商人が集まった。

近世には川越街道4番目の宿場として、平林寺や仙波東照宮の参拝客、川越藩の参勤交代などで賑わいを見せた。白子宿、大和田宿のいずれからも33町の距離で、万治3年(1660年)の検地帳によると、本陣・脇本陣を中心に39の商家があった。脇本陣だった村田屋が現存する。本陣の跡地は膝折郵便局(膝折町2-4)となっている。1932年までは自治体として膝折村が存在していたが、町制施行の際に改称し朝霞町となった(1967年市制施行)。川越街道には対になる地名として脚折があり、現在も鶴ヶ島市に残る。

注:「膝折」は、上の由来説話とは異なり、「急な斜面を下るところ」という意味をもつ地名のようで、町内には今でも急な坂道があります。「膝折」は「黒目川」へ下る地形上にあり、このような地名になったと思われます。

「膝折1丁目」交差点を左折。(14:51)「黒目川」を越え、その先の三差路を左に進みます。

しばらく進むと、「横町の六地蔵」のところに。

川越街道沿いには、様々な石仏・石碑が、堂や、道筋に残り、人々の信仰や、生活の様子を今に伝えています。

横町の六地蔵は、享保17年(1732)に造立された6体の地蔵菩薩の丸彫立像です。・・・

(15:05)その先の交差点が「野火止下」。

(新座市)「野火止(留)」という地名から命名された「野火止用水」はここから南西にある「平林寺」付近に。

野火止用水の歴史

(「小平市」HPより)作成部署:環境部 水と緑と公園課

新緑の頃の野火止用水

野火止用水は、立川市を起点とし埼玉県新座市の平林寺を経て埼玉県志木市の新河岸川に至る全長約24Kmの用水路です。現在では「野火止」と書きますが、開削当初は野火留村(現在の新座市野火止)の名を取り、野火留用水と呼ばれていました。

開削の歴史は古く、承応4年(1655年)、徳川幕府老中の松平伊豆守信綱によって開削された用水路で、「伊豆殿掘」とも呼ばれています。

徳川家康が江戸城へ入府後、約50年たち江戸の人口増加による飲料水不足が問題となり、幕府は承応2年(1653年)に多摩川から水を引く玉川上水を掘ることを許可しました。総奉行は、老中松平伊豆守信綱、水道奉行は関東郡代伊奈半十郎、玉川庄右衛門・清右衛門兄弟がこれを請け負いましたが、この工事は難工事となり信綱は家臣の安松金右衛門・小畠助左衛門に補佐を命じ工事を続行させ、承応3年(1654年)に完成しました。

その功績により信綱は、関東ローム層の乾燥した台地のため生活用水に難渋していた領内の野火止に玉川上水の分水を許可され、承応4年(1655年)に野火止用水が開通しました。この工事は、安松金右衛門に命じ、費用は三千両を要したといわれています。用水路は、素掘りにより開削されていますが、土地の低いところなどには、版築法などにより堤を築いたりして野火止の台地に引水されました。

ところが、昭和24年(1949年)頃から生活様式が変わり始め、生活排水が用水に入って汚染が始まり、飲料水や生活用水としての利用が問題になりました。特に昭和38(1963年)頃から宅地化が進行し、用水への生活排水の排出が日常的におこなわれるようになりました。さらに昭和39年(1964年)に関東地方を大干ばつが襲い、東京が水不足になり野火止用水への分水が中止されました。昭和41年(1966年)、再度通水されるようになりますが水量が制限された為、水質汚染は改善されず昭和48年(1973年)には、東京都の水事情の悪化によりついに玉川上水からの取水が停止され、次第に用水路には蓋がされ暗渠化されていくようになったのです。

しかし、歴史的にも貴重な野火止用水をよみがえらせようとの住民の機運が高まり、東京都により昭和49年(1974年)に隣接する樹林地とともに歴史環境保全地域に指定され、下水処理水をさらに浄化した高度処理水を流水に活用する「清流復活事業」を実施し、昭和59年(1984年)に野火止用水に流水がよみがえり現在に至っています。

小平グリーンロードの一部でもある野火止用水は、春の富士見橋付近の桜や新緑の頃の野火止用水沿い樹林地など、身近でありながら四季折々豊かな自然を感じることのできるポイントが数多く点在しています。ぜひ一度、野火止用水の散策にお出かけください。

そして、緑豊かな美しいまちづくりのためにも、皆さんの力でこの貴重な野火止用水と緑を美しい姿で後世に残していきましょう。

「野火止大門」交差点。 左1.5㎞ほど進むと、「平林寺」。

左1.5㎞ほど進むと、「平林寺」。

右手に藁葺き屋根のおうち。

その先、庭先に牛が。

ここにも。

今回の最終地点、「武蔵野線」のガードが見えてきます。

(15:24)「野火止上」交差点。

(15:24)「野火止上」交差点。

「野火止(留)」という地名の由来

かつて焼畑農業が盛んに行われ、関東ローム層の乾燥した土壌が草木の燃え広がりを早めたことから、延焼を食い止めるために用水が多数造られたことが由来とされている。また、古くは野火止塚に由来し、文明年間に記された「廻国雑記」にもこの地名が読みと取れるという。

立派なケヤキが目に付きます。

(15:32)新座駅前。ここから武蔵野線経由で帰ります。

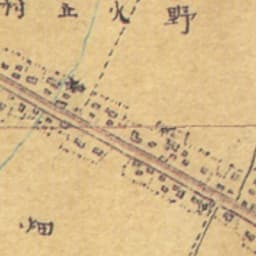

1880年代のようす。

1880年代のようす。

斜めの道が「川越街道」。交差するのは、「志木街道」。

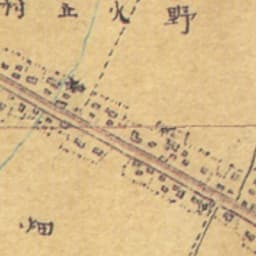

2010年代のようす。中央は「武蔵野線」。

2010年代のようす。中央は「武蔵野線」。

高麗家住宅(膝折宿 脇本陣)

朝霞市膝折町は室町時代から古い宿場と伝えられ、江戸時代末には旧川越街道の宿場として民家が建ち並び、特産品を売る市も立ち、この地方の商業の中心地として栄えた場所です。

高麗家は、この膝折宿の中心部に位置し、屋号を「村田屋」と称して旅籠を営んでいました。

建物の建設年代は、建築様式の特徴から18世紀末期の安永~天明期(1772~1789)頃と推定され、現在でも当時の旅籠の建築様式が残されており、川越街道膝折宿の面影が残る貴重な建物です。

本陣は郵便局付近だったようです。

宿場町の頃の面影はほとんどありませんが、門構えや建物にかつての雰囲気が残っています。

「膝折」バス停。

膝折宿

川越街道(川越・児玉往還)にあった宿場。現在の埼玉県朝霞市膝折町にあたる。

膝折の名は、賊に追われた小栗助重が鬼鹿毛という名の馬に乗って当地まで逃れてきたところで、鬼鹿毛が膝を折って死んだことに由来すると伝えられる。室町時代には既に宿駅としての機能を持ち、市が立って商人が集まった。

近世には川越街道4番目の宿場として、平林寺や仙波東照宮の参拝客、川越藩の参勤交代などで賑わいを見せた。白子宿、大和田宿のいずれからも33町の距離で、万治3年(1660年)の検地帳によると、本陣・脇本陣を中心に39の商家があった。脇本陣だった村田屋が現存する。本陣の跡地は膝折郵便局(膝折町2-4)となっている。1932年までは自治体として膝折村が存在していたが、町制施行の際に改称し朝霞町となった(1967年市制施行)。川越街道には対になる地名として脚折があり、現在も鶴ヶ島市に残る。

注:「膝折」は、上の由来説話とは異なり、「急な斜面を下るところ」という意味をもつ地名のようで、町内には今でも急な坂道があります。「膝折」は「黒目川」へ下る地形上にあり、このような地名になったと思われます。

「膝折1丁目」交差点を左折。(14:51)「黒目川」を越え、その先の三差路を左に進みます。

しばらく進むと、「横町の六地蔵」のところに。

川越街道沿いには、様々な石仏・石碑が、堂や、道筋に残り、人々の信仰や、生活の様子を今に伝えています。

横町の六地蔵は、享保17年(1732)に造立された6体の地蔵菩薩の丸彫立像です。・・・

(15:05)その先の交差点が「野火止下」。

(新座市)「野火止(留)」という地名から命名された「野火止用水」はここから南西にある「平林寺」付近に。

野火止用水の歴史

(「小平市」HPより)作成部署:環境部 水と緑と公園課

新緑の頃の野火止用水

野火止用水は、立川市を起点とし埼玉県新座市の平林寺を経て埼玉県志木市の新河岸川に至る全長約24Kmの用水路です。現在では「野火止」と書きますが、開削当初は野火留村(現在の新座市野火止)の名を取り、野火留用水と呼ばれていました。

開削の歴史は古く、承応4年(1655年)、徳川幕府老中の松平伊豆守信綱によって開削された用水路で、「伊豆殿掘」とも呼ばれています。

徳川家康が江戸城へ入府後、約50年たち江戸の人口増加による飲料水不足が問題となり、幕府は承応2年(1653年)に多摩川から水を引く玉川上水を掘ることを許可しました。総奉行は、老中松平伊豆守信綱、水道奉行は関東郡代伊奈半十郎、玉川庄右衛門・清右衛門兄弟がこれを請け負いましたが、この工事は難工事となり信綱は家臣の安松金右衛門・小畠助左衛門に補佐を命じ工事を続行させ、承応3年(1654年)に完成しました。

その功績により信綱は、関東ローム層の乾燥した台地のため生活用水に難渋していた領内の野火止に玉川上水の分水を許可され、承応4年(1655年)に野火止用水が開通しました。この工事は、安松金右衛門に命じ、費用は三千両を要したといわれています。用水路は、素掘りにより開削されていますが、土地の低いところなどには、版築法などにより堤を築いたりして野火止の台地に引水されました。

ところが、昭和24年(1949年)頃から生活様式が変わり始め、生活排水が用水に入って汚染が始まり、飲料水や生活用水としての利用が問題になりました。特に昭和38(1963年)頃から宅地化が進行し、用水への生活排水の排出が日常的におこなわれるようになりました。さらに昭和39年(1964年)に関東地方を大干ばつが襲い、東京が水不足になり野火止用水への分水が中止されました。昭和41年(1966年)、再度通水されるようになりますが水量が制限された為、水質汚染は改善されず昭和48年(1973年)には、東京都の水事情の悪化によりついに玉川上水からの取水が停止され、次第に用水路には蓋がされ暗渠化されていくようになったのです。

しかし、歴史的にも貴重な野火止用水をよみがえらせようとの住民の機運が高まり、東京都により昭和49年(1974年)に隣接する樹林地とともに歴史環境保全地域に指定され、下水処理水をさらに浄化した高度処理水を流水に活用する「清流復活事業」を実施し、昭和59年(1984年)に野火止用水に流水がよみがえり現在に至っています。

小平グリーンロードの一部でもある野火止用水は、春の富士見橋付近の桜や新緑の頃の野火止用水沿い樹林地など、身近でありながら四季折々豊かな自然を感じることのできるポイントが数多く点在しています。ぜひ一度、野火止用水の散策にお出かけください。

そして、緑豊かな美しいまちづくりのためにも、皆さんの力でこの貴重な野火止用水と緑を美しい姿で後世に残していきましょう。

「野火止大門」交差点。

左1.5㎞ほど進むと、「平林寺」。

左1.5㎞ほど進むと、「平林寺」。右手に藁葺き屋根のおうち。

その先、庭先に牛が。

ここにも。

今回の最終地点、「武蔵野線」のガードが見えてきます。

(15:24)「野火止上」交差点。

(15:24)「野火止上」交差点。「野火止(留)」という地名の由来

かつて焼畑農業が盛んに行われ、関東ローム層の乾燥した土壌が草木の燃え広がりを早めたことから、延焼を食い止めるために用水が多数造られたことが由来とされている。また、古くは野火止塚に由来し、文明年間に記された「廻国雑記」にもこの地名が読みと取れるという。

立派なケヤキが目に付きます。

(15:32)新座駅前。ここから武蔵野線経由で帰ります。

1880年代のようす。

1880年代のようす。斜めの道が「川越街道」。交差するのは、「志木街道」。

2010年代のようす。中央は「武蔵野線」。

2010年代のようす。中央は「武蔵野線」。