最初の枡形へ向かいます。

街道筋らしいおうちが散見されます。

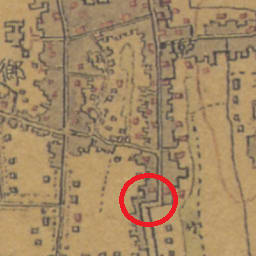

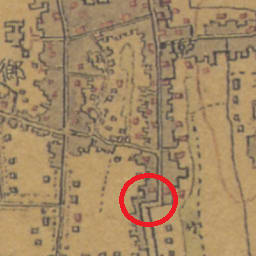

最初の枡形(鈎の手)。

川越市

江戸時代には親藩・譜代の川越藩の城下町として栄えた都市で、「小江戸」(こえど)の別名を持つ。城跡・神社・寺院・旧跡・歴史的建造物が多く、国から「歴史都市」に認定されている(埼玉県内唯一の認定)。

戦災や震災を免れたため歴史的な街並が残っており、市内の観光名所には年間約704万人もの観光客が訪れる観光都市である。海外の旅行ガイドブックに紹介されることも多く、最近では外国人旅行者が多い。

武蔵野台地の北端に位置し、荒川と入間川が市内で合流する。地理的な要衝で平安時代には河越館に豪族の河越氏が興り、武蔵国筆頭の御家人として鎌倉幕府で権勢を誇った。室町時代に上杉氏の家宰・太田道灌によって河越城が築城され、上杉氏、次いで北条氏の武蔵国支配の拠点となった。江戸時代以前は江戸を上回る都市であり、「江戸の母」と称された。

江戸時代を通して、「江戸の大手は小田原城、搦手は川越城」と言われ、川越藩は江戸の北の砦として重視され、石高に較べ非常に多くの家臣を擁した。川越藩の歴代藩主には、酒井忠利、酒井忠勝、堀田正盛、松平信綱、柳沢吉保などの親藩・譜代の有力大名が配された。

そのため、江戸時代から商工業や学問の盛んな城下町であり、今日でも多くの学校を有す文教都市である。川越藩の歴代藩主は武蔵野の開発に力を注いだ。松平信綱は、川越藩士の安松金右衛門に命じ、玉川上水や野火止用水、新河岸川の開削、川島大囲堤の築造、川越街道の改修を行った。

柳沢吉保の頃から川越は「小江戸」と呼ばれるようになる。柳沢吉保は儒学者の荻生徂徠や細井広沢などを召抱えて川越に住まわせて顧問とし、武蔵野の新田を開発、藩財政の安定を図った。

川越藩によって殖産政策が遂行され、農産物や絹織物・工芸品など市場競争力のある特産品開発がなされた。川越藩領の狭山丘陵で河越茶(狭山茶)の栽培が進められ、武蔵野の開墾地ではサツマイモの栽培が盛んになった。

寛政年間に焼イモが江戸で大流行すると、新河岸川や入間川の舟運で江戸に出回ったサツマイモは川越芋と呼ばれ「栗よりうまい十三里」というフレーズと味の良さで持て囃され、「イモの町」のイメージも定着した。こうした領内や秩父など近郊からの物資の供給地として「江戸の台所」と呼ばれ繁栄した。また幕末、川越藩領であった上野国前橋で生糸業を興し、その輸出で川越商人は財を成した。

城下町で武蔵国の商工農の中心地であった川越は、江戸とは川越街道や新河岸川の舟運で結ばれ繁栄を極めた。川越城下は川越宿として川越街道の第7の宿場でもあった。川越街道は、川越藩主の江戸への参勤交代や荒川東岸の埼玉郡などにも在った川越藩領への連絡でも重要な役割を果たした。また川越児玉往還とも呼ばれ、川越藩領だった上州前橋への重要な道であった。新河岸川の上流には、川越の外港として川越五河岸が築かれ千住を経て浅草花川戸まで舟が行き交った。多摩地域からの物資も、新河岸川の舟運を用いて江戸市中に運ばれていたほどの物流の大動脈であった。新河岸川の便利な早舟は「川越夜舟」と呼ばれ、川越街道や中山道から客足を奪った。

埼玉県下随一の城下町だったので、廃藩置県では川越県、次いで入間県の県庁所在地となった。現在の埼玉県成立後、最初に市制を施行したのは川越である。明治以降も先進的な発展が続き、埼玉りそな銀行の前身であり埼玉県で唯一の国立銀行であった第八十五国立銀行の発祥地である。また豪商が多く、米穀取引所や民間による銀行(川越銀行や川越商業銀行)の設立や商工会議所・医師会の発足なども埼玉県内で最初である。埼玉県で最初に火力発電所や水力発電所を設け、埼玉県下で最初に電灯が燈った町でもある。

現在では、JR・東武東上線川越駅は1日約19万人が乗降し(埼玉県内では大宮駅に次ぐ2位、近接する西武新宿線本川越駅を併せた乗降客数は26万人を超える。

開国期に日本最大の輸出品であった生糸は、産地の前橋から川越藩が横浜の御用商人に専売し莫大な富を生んでいた。生糸と茶という日本の2大輸出品の殖産興業策は川越藩が他藩に先駆けた。

(以上、「Wikipedia」による)

随所にある「観光案内図」。

「いちのや」。

「いちのや」。

トイレ脇に置かれた御所車?

「芋十」。

重厚な蔵造り。

「旧道」は、観光客がたくさん集まる通りではありませんが、こうした商家などの建物が多くあります。

「旧上松江町」標示。

旧江戸町の南に接する。町名は、唐の国、松江に対比することに由来している。商人町として発展し、現在は、志義町通りから見ると、川越キリスト教会のモダンな洋風建築物がアイ・ストップとなっている。蔵造りや古い形式の木造町屋が数多く残っており、川越街道に沿って古い街並みを形成する地域である。

川越市指定文化財「田口家・屋号 百足屋」。

二番目の枡形(鈎の手)。

「旧江戸町」。

川越城西大手門より、鈎の手までを指す。旧10ヶ町のうち上5ヶ町の一つ。城より江戸へ行くための起点となる町であるため江戸街道と呼ばれていたが、町の繁栄と共に江戸町といわれるようになった。「れんしゃく丁」「唐人小路」などの北条氏時代の古名も伝わり中世以来の繁栄が窺われる。ここは、道路が2回直角に曲がる城下町特有の鈎の手跡である。

川越城西大手門(「市役所」)方向を望む。

二つの枡形の今昔(○)

1880年代のようす。 2010年代のようす。

朱塗りの屋根と蔵造りの家。

「大手町」バス停。

その先で左に折れます。この付近からは平日にもかかわらず、大勢の観光客が。

「鐘つき通り」。

「鐘つき通り」。

「時の鐘」。

「時の鐘」。

残したい日本の音風景百選 川越の時の鐘

私たちは、日常生活の中で耳を澄ませば聞こえてくる様々な音に囲まれて生活しています。

環境庁(現環境省)は、全国各地で人々が地域のシンボルとして大切にし、将来に残していきたいと願っている音の聞こえる環境(音風景)を「残したい日本の音風景百選」として認定しました。

川越市では、江戸時代初期から時を告げてきた「時の鐘」が認定されました。

いつまでも人々の心に響く、鐘の音と蔵造りの街並みがつくり出す音風景を大切にしていきたいと思います。 川越市

情緒あふれる蔵造りの町並みにひときわ高くそびえる川越のシンボル「時の鐘」。蔵造りの町並み「一番街」と同様に、城下の頃の面影を残す建造物で、江戸時代初頭から城下の町に時を告げ、庶民に親しまれてきた鐘つき堂である。

今から約400年前、当時の川越藩主だった酒井忠勝(さかいただかつ)によって創建されたといわれる。以来度重なる火災で鐘楼や銅鐘が焼失したが江戸時代を通じて度々建て替えられた。

現在建っているのは4代目に当たり、明治26年に起きた川越大火直後に再建されたもの。 町の3分の1が焼失した中で、暮らしに欠かせない「時」を告げる時計台は、自らの店も再建していない川越の商人達によって、いち早く建て直された。

時代が変わり鐘つきの方法が鐘つき守りから機械仕掛けへと変化しても、昔と変わらず今も蔵造りの町並みに時を告げている。また、その響きの良い音色は平成 8年、環境省の「残したい“日本の音風景100選”」に認定された。

木造で3層のやぐらで高さは約16メートル。午前6時・正午・午後3時・午後6時の1日4回鳴る鐘の音は、その時間時間の空の色や街の風景、漂う香りなどによってそれぞれに趣が感じられ、小江戸川越の情緒をたっぷりと味合わせてくれる。

(この項「 」HPより)

」HPより)

街道筋らしいおうちが散見されます。

最初の枡形(鈎の手)。

川越市

江戸時代には親藩・譜代の川越藩の城下町として栄えた都市で、「小江戸」(こえど)の別名を持つ。城跡・神社・寺院・旧跡・歴史的建造物が多く、国から「歴史都市」に認定されている(埼玉県内唯一の認定)。

戦災や震災を免れたため歴史的な街並が残っており、市内の観光名所には年間約704万人もの観光客が訪れる観光都市である。海外の旅行ガイドブックに紹介されることも多く、最近では外国人旅行者が多い。

武蔵野台地の北端に位置し、荒川と入間川が市内で合流する。地理的な要衝で平安時代には河越館に豪族の河越氏が興り、武蔵国筆頭の御家人として鎌倉幕府で権勢を誇った。室町時代に上杉氏の家宰・太田道灌によって河越城が築城され、上杉氏、次いで北条氏の武蔵国支配の拠点となった。江戸時代以前は江戸を上回る都市であり、「江戸の母」と称された。

江戸時代を通して、「江戸の大手は小田原城、搦手は川越城」と言われ、川越藩は江戸の北の砦として重視され、石高に較べ非常に多くの家臣を擁した。川越藩の歴代藩主には、酒井忠利、酒井忠勝、堀田正盛、松平信綱、柳沢吉保などの親藩・譜代の有力大名が配された。

そのため、江戸時代から商工業や学問の盛んな城下町であり、今日でも多くの学校を有す文教都市である。川越藩の歴代藩主は武蔵野の開発に力を注いだ。松平信綱は、川越藩士の安松金右衛門に命じ、玉川上水や野火止用水、新河岸川の開削、川島大囲堤の築造、川越街道の改修を行った。

柳沢吉保の頃から川越は「小江戸」と呼ばれるようになる。柳沢吉保は儒学者の荻生徂徠や細井広沢などを召抱えて川越に住まわせて顧問とし、武蔵野の新田を開発、藩財政の安定を図った。

川越藩によって殖産政策が遂行され、農産物や絹織物・工芸品など市場競争力のある特産品開発がなされた。川越藩領の狭山丘陵で河越茶(狭山茶)の栽培が進められ、武蔵野の開墾地ではサツマイモの栽培が盛んになった。

寛政年間に焼イモが江戸で大流行すると、新河岸川や入間川の舟運で江戸に出回ったサツマイモは川越芋と呼ばれ「栗よりうまい十三里」というフレーズと味の良さで持て囃され、「イモの町」のイメージも定着した。こうした領内や秩父など近郊からの物資の供給地として「江戸の台所」と呼ばれ繁栄した。また幕末、川越藩領であった上野国前橋で生糸業を興し、その輸出で川越商人は財を成した。

城下町で武蔵国の商工農の中心地であった川越は、江戸とは川越街道や新河岸川の舟運で結ばれ繁栄を極めた。川越城下は川越宿として川越街道の第7の宿場でもあった。川越街道は、川越藩主の江戸への参勤交代や荒川東岸の埼玉郡などにも在った川越藩領への連絡でも重要な役割を果たした。また川越児玉往還とも呼ばれ、川越藩領だった上州前橋への重要な道であった。新河岸川の上流には、川越の外港として川越五河岸が築かれ千住を経て浅草花川戸まで舟が行き交った。多摩地域からの物資も、新河岸川の舟運を用いて江戸市中に運ばれていたほどの物流の大動脈であった。新河岸川の便利な早舟は「川越夜舟」と呼ばれ、川越街道や中山道から客足を奪った。

埼玉県下随一の城下町だったので、廃藩置県では川越県、次いで入間県の県庁所在地となった。現在の埼玉県成立後、最初に市制を施行したのは川越である。明治以降も先進的な発展が続き、埼玉りそな銀行の前身であり埼玉県で唯一の国立銀行であった第八十五国立銀行の発祥地である。また豪商が多く、米穀取引所や民間による銀行(川越銀行や川越商業銀行)の設立や商工会議所・医師会の発足なども埼玉県内で最初である。埼玉県で最初に火力発電所や水力発電所を設け、埼玉県下で最初に電灯が燈った町でもある。

現在では、JR・東武東上線川越駅は1日約19万人が乗降し(埼玉県内では大宮駅に次ぐ2位、近接する西武新宿線本川越駅を併せた乗降客数は26万人を超える。

開国期に日本最大の輸出品であった生糸は、産地の前橋から川越藩が横浜の御用商人に専売し莫大な富を生んでいた。生糸と茶という日本の2大輸出品の殖産興業策は川越藩が他藩に先駆けた。

(以上、「Wikipedia」による)

随所にある「観光案内図」。

「いちのや」。

「いちのや」。トイレ脇に置かれた御所車?

「芋十」。

重厚な蔵造り。

「旧道」は、観光客がたくさん集まる通りではありませんが、こうした商家などの建物が多くあります。

「旧上松江町」標示。

旧江戸町の南に接する。町名は、唐の国、松江に対比することに由来している。商人町として発展し、現在は、志義町通りから見ると、川越キリスト教会のモダンな洋風建築物がアイ・ストップとなっている。蔵造りや古い形式の木造町屋が数多く残っており、川越街道に沿って古い街並みを形成する地域である。

川越市指定文化財「田口家・屋号 百足屋」。

二番目の枡形(鈎の手)。

「旧江戸町」。

川越城西大手門より、鈎の手までを指す。旧10ヶ町のうち上5ヶ町の一つ。城より江戸へ行くための起点となる町であるため江戸街道と呼ばれていたが、町の繁栄と共に江戸町といわれるようになった。「れんしゃく丁」「唐人小路」などの北条氏時代の古名も伝わり中世以来の繁栄が窺われる。ここは、道路が2回直角に曲がる城下町特有の鈎の手跡である。

川越城西大手門(「市役所」)方向を望む。

二つの枡形の今昔(○)

1880年代のようす。 2010年代のようす。

朱塗りの屋根と蔵造りの家。

「大手町」バス停。

その先で左に折れます。この付近からは平日にもかかわらず、大勢の観光客が。

「鐘つき通り」。

「鐘つき通り」。

「時の鐘」。

「時の鐘」。

残したい日本の音風景百選 川越の時の鐘

私たちは、日常生活の中で耳を澄ませば聞こえてくる様々な音に囲まれて生活しています。

環境庁(現環境省)は、全国各地で人々が地域のシンボルとして大切にし、将来に残していきたいと願っている音の聞こえる環境(音風景)を「残したい日本の音風景百選」として認定しました。

川越市では、江戸時代初期から時を告げてきた「時の鐘」が認定されました。

いつまでも人々の心に響く、鐘の音と蔵造りの街並みがつくり出す音風景を大切にしていきたいと思います。 川越市

情緒あふれる蔵造りの町並みにひときわ高くそびえる川越のシンボル「時の鐘」。蔵造りの町並み「一番街」と同様に、城下の頃の面影を残す建造物で、江戸時代初頭から城下の町に時を告げ、庶民に親しまれてきた鐘つき堂である。

今から約400年前、当時の川越藩主だった酒井忠勝(さかいただかつ)によって創建されたといわれる。以来度重なる火災で鐘楼や銅鐘が焼失したが江戸時代を通じて度々建て替えられた。

現在建っているのは4代目に当たり、明治26年に起きた川越大火直後に再建されたもの。 町の3分の1が焼失した中で、暮らしに欠かせない「時」を告げる時計台は、自らの店も再建していない川越の商人達によって、いち早く建て直された。

時代が変わり鐘つきの方法が鐘つき守りから機械仕掛けへと変化しても、昔と変わらず今も蔵造りの町並みに時を告げている。また、その響きの良い音色は平成 8年、環境省の「残したい“日本の音風景100選”」に認定された。

木造で3層のやぐらで高さは約16メートル。午前6時・正午・午後3時・午後6時の1日4回鳴る鐘の音は、その時間時間の空の色や街の風景、漂う香りなどによってそれぞれに趣が感じられ、小江戸川越の情緒をたっぷりと味合わせてくれる。

(この項「

」HPより)

」HPより)