(9:46)都道を渡って、旧道(路地)を進む。

都道に戻って今度は向かい側の道を進みます。

来た道(右手の路地)を振り返る。

来た道(右手の路地)を振り返る。

ゆるやかな坂道を左にカーブしながら進みます。

その先には大きなお屋敷が。

現五日市街道(「都道7号線」)を右に左に渡りながら旧道を進んできましたが、ここでも、さらに都道を渡ります。

ここを右折すると、都道に復帰します。

(9:56)合流する右手には大きな「庚申塔」。

ここから先は、「現五日市街道(「都道7号線」)を吉祥寺に向けて進みます。

「高井戸境」交差点付近。五叉路になっています。左手の道が旧道。

「高井戸境」交差点付近。五叉路になっています。左手の道が旧道。

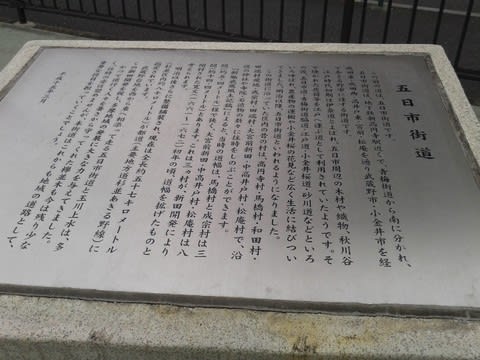

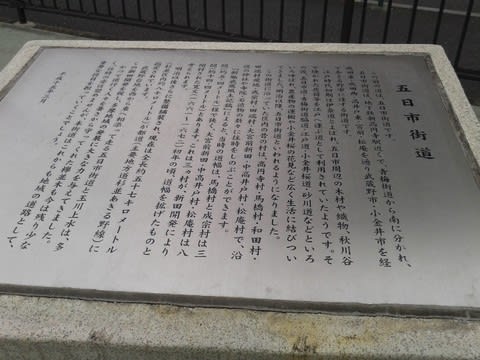

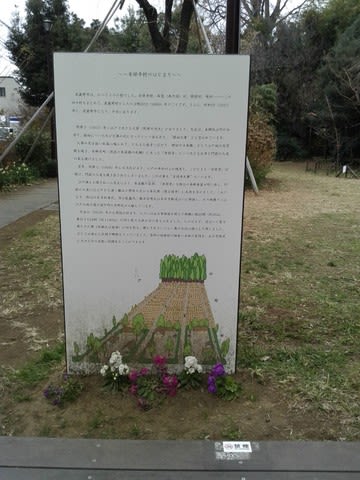

(10:05)三角形の広場。そこに「五日市街道」碑と解説板。

足元にはケヤキの絵と道路地図。かつてはケヤキ並木があったのでしょう。

この三角地帯はかつて屈折した旧道が直線化され、現在の街道となった名残なのでしょう。

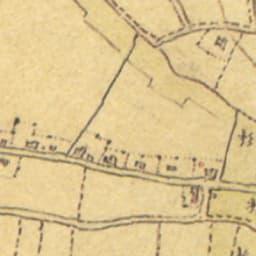

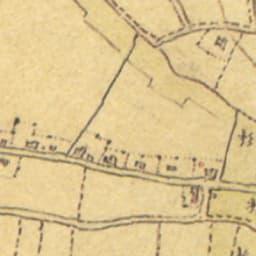

1880年代のようす。○がその地点。

2010年代のようす。左の通りは「環八」。

ここの地名は「荻窪」ならぬ「柳窪」。

「環八通り」の高架橋を過ぎます。

この先は右側にはケヤキ並木が。 今の季節、すっかり葉が落ちていますが。

今の季節、すっかり葉が落ちていますが。

(10:21)ほぼ西北に向かってまっすぐに進んで行きます。

広いおうち。

(10:46)「松庵小学校前」交差点から、武蔵野市に入ります。

注「松庵」という地名は、江戸時代にこの地の開拓を指導した医師・荻野松庵に因んでいる、とのこと。

↓が「五日市街道」。

↓が「五日市街道」。

JR中央線のガードを越えていくと、にぎやかな吉祥寺の街並みに。

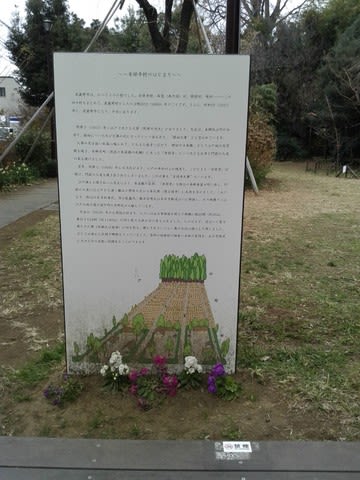

(11:02)「吉祥寺の杜 宮本小路公園」。「吉祥寺」解説板。

~吉祥寺村のはじまり~

武蔵野市は、かつて4つの村でした。吉祥寺村、西窪(西久保)村、関前村、境村ーこの4か村をまとめて、武蔵野村としたのは、明治22(1889)年のことです。さらに、昭和22(1947)年に武蔵野市となり、今日に至ります。

明暦3(1657)年に江戸で大きな火事(明暦の大火)がありました。火元は、本郷丸山町の寺で、振り袖についた火が火事の元になったという話もあり、「振り袖火事」とも言われています。

火事の炎は強い北風に煽られて、たちまち南方へ広がり、神田や日本橋、そして江戸城の天守閣も焼き、本郷元町(現在の水道橋の北側)にあった「吉祥寺」という大きなお寺や門前の人達の家も焼けました。

翌年、明暦4(1658)年にも大火があり、江戸の半分以上が焼失し、このときも「吉祥寺」は焼け、門前の人達も焼き出されてしまいました。この火事を「吉祥寺火事」といいます。

江戸城をも焼き払った大火により、水道橋の名刹、「吉祥寺」を本郷元富士町に移し、門前の人達には江戸から遠く離れた野原の広がる牟礼野(現吉祥寺)に土地を与えました。これにより、駒込の名主松井氏、浪士佐藤氏、旗本宮崎氏は五日市街道沿いに移住し、その西隣りには江戸の西の窪の城下町の井野氏が入植しています。

万治2(1659)年から移住が始まり、人々には五日市街道を挟んで両側に幅20間(約36m)、奥行き634間(約1140m)の同じ形の土地が分け与えられました。人々はまず、道沿いに家を建てその奥(北側又は南側)に畑を作り、耕しきれないさらに奥の方は山林として残しました。そして山林から木材や燃料をとっていました。当時の短冊状の細長い土地の名残を、五日市街道に交わる今の道路に垣間見ることができます。

にぎやかな通りの中の小オアシス。

にぎやかな通りの中の小オアシス。

1880年代のようす。上述通りの区画がはっきり。

1880年代のようす。上述通りの区画がはっきり。

2010年代のようす。区画に沿って路地ができ、住宅が建てられている。

2010年代のようす。区画に沿って路地ができ、住宅が建てられている。

人通りも多くなってきます。

実は、知人に「五日市街道」歩きを話したら、「吉祥寺は昔住んでいたところで懐かしい、お蕎麦屋さんだけどぜひ寄ってみて、お蕎麦もおいしいし、ご主人がとてもお酒にも凝っているから、お酒の好きな方にはおすすめ、ご夫婦で切り盛りしていて、奥さんもきさくな方だし、今でも年越しそばは、そこで買ってくるようにしている、そのお店の斜め前の道を入ったところに住んでいた、・・・」と。

(11:16)「八幡宮」を過ぎた先、お店の名は「中清」。 「開店前」。

「開店前」。

「開店後」。

「開店後」。

が、まだお店は閉まっています(11:30開店ということに気づかず)。残念! せっかちな性分。少し雲行きも怪しくなってきたし、お店に入るのは諦めて先に進むか、と。そのまま「成蹊学園」を通過。

みごとなケヤキ並木。

その先、「武蔵野市民文化会館」前まで進みます。しだいに雪交じりの雨に。しかたなく、「コンビニ」でしばらく雨宿り。が、いっこうに雪模様は変わらず。傘をさして行き交う人達。

いっそのこと、今日はここまでにして戻ろうと再び吉祥寺駅方向へ。すると、お店が開いています。さっそく店内へ(12:03)。

「おまかせおつまみ」と「加賀鳶」。

「おまかせおつまみ」と「加賀鳶」。

厨房の前にはお酒の銘柄がずらり、貼ってあります。値段もほどほど。

隣の二人連れもお酒を飲みながら、あれこれつまみを頼んで。でも、どうも不思議な関係の中年の男女。旅行の打ち合わせをしているような・・・。

もう一組は若い夫婦。お腹が大きい奥さんに、ご主人は優しい。あとから入ってきた壮年達4人は、力仕事中の感じ。それぞれ、おそばとご飯のセットもの(大)を頼んで、ビールを。

こちらは一人、雨止みを待つ風情で、お酒を堪能。そして、お蕎麦。

お蕎麦の種類に、「あずまそば」「さとそば」が。更級系と田舎風と、さてどちらがどちら?

「南極カレー南ばん」、「北極カレー南ばん」というのもあります。鶏肉と豚肉の違い。さて、どっちがどっち。

「中清」さん。地元では古いお店。石川県産を中心にした日本酒とおつまみ類が充実しているので、酒好きでお蕎麦好きには堪らないお店のよう。

そうこうしているうちに、雨も止み、晴れ間が。(12:45)お酒と満腹の勢いで先を進むことにします。

ついでに知人が住んでいたというおうちを拝見して・・・。

《補足》

吉祥寺

明暦の大火によって、江戸本郷元町(現:文京区本郷一丁目、水道橋駅付近)に存在した諏訪山吉祥寺の門前町が焼失した際、幕府は都市計画に基づき同地を大名屋敷として再建することにした。そのため、吉祥寺門前の住人を始めとする居住地・農地を大幅に失った者達に対し、「札野」「牟礼野」と呼ばれた幕府御用の萱場を代地とし、5年期限で扶持米を与え家屋の建築費用も貸与するという条件で希望者を募った。吉祥寺の浪士の佐藤定右衛門と宮崎甚右衛門が土着の百姓・松井十郎左衛門と協力してこれに応じ、現在の武蔵野市東部を開墾して住人達を移住させた。

折しも玉川上水の開通に伴い、かつては水利が悪く無人だった武蔵野台地が新田開発によって広大な農地へと変わっていく過程で、五日市街道(現在の東京都道7号杉並あきる野線)沿いに整然と区画された短冊状の土地が形成され、移住者によっては五日市街道から玉川上水の分水である千川上水に至るまでの区画、600間余(1,000m以上)にも及ぶ長大な土地を与えられたものもいた。しかし土壌はさほど良いものではなく、農地はすべて畑地であり水田はなかった。吉祥寺に愛着を持っていた住人たちにより、新田は吉祥寺村と名付けられた。

1923年(大正12年)の関東大震災を契機に被災した市街地から多くの人たちがまたもや吉祥寺に移り住むことになり、人口が急増。美しいケヤキ並木でも知られる成蹊学園が池袋から移転したこともあって、農村から住宅街、そして多くの商店や学生で賑わう街へと変貌を遂げることになった。

地名の由来は、吉祥寺門前の住人が五日市街道沿いを開発・移住したことにより、当地に吉祥寺という名の寺院が所在したことはない。

都道に戻って今度は向かい側の道を進みます。

来た道(右手の路地)を振り返る。

来た道(右手の路地)を振り返る。ゆるやかな坂道を左にカーブしながら進みます。

その先には大きなお屋敷が。

現五日市街道(「都道7号線」)を右に左に渡りながら旧道を進んできましたが、ここでも、さらに都道を渡ります。

ここを右折すると、都道に復帰します。

(9:56)合流する右手には大きな「庚申塔」。

ここから先は、「現五日市街道(「都道7号線」)を吉祥寺に向けて進みます。

「高井戸境」交差点付近。五叉路になっています。左手の道が旧道。

「高井戸境」交差点付近。五叉路になっています。左手の道が旧道。(10:05)三角形の広場。そこに「五日市街道」碑と解説板。

足元にはケヤキの絵と道路地図。かつてはケヤキ並木があったのでしょう。

この三角地帯はかつて屈折した旧道が直線化され、現在の街道となった名残なのでしょう。

1880年代のようす。○がその地点。

2010年代のようす。左の通りは「環八」。

ここの地名は「荻窪」ならぬ「柳窪」。

「環八通り」の高架橋を過ぎます。

この先は右側にはケヤキ並木が。

今の季節、すっかり葉が落ちていますが。

今の季節、すっかり葉が落ちていますが。(10:21)ほぼ西北に向かってまっすぐに進んで行きます。

広いおうち。

(10:46)「松庵小学校前」交差点から、武蔵野市に入ります。

注「松庵」という地名は、江戸時代にこの地の開拓を指導した医師・荻野松庵に因んでいる、とのこと。

↓が「五日市街道」。

↓が「五日市街道」。

JR中央線のガードを越えていくと、にぎやかな吉祥寺の街並みに。

(11:02)「吉祥寺の杜 宮本小路公園」。「吉祥寺」解説板。

~吉祥寺村のはじまり~

武蔵野市は、かつて4つの村でした。吉祥寺村、西窪(西久保)村、関前村、境村ーこの4か村をまとめて、武蔵野村としたのは、明治22(1889)年のことです。さらに、昭和22(1947)年に武蔵野市となり、今日に至ります。

明暦3(1657)年に江戸で大きな火事(明暦の大火)がありました。火元は、本郷丸山町の寺で、振り袖についた火が火事の元になったという話もあり、「振り袖火事」とも言われています。

火事の炎は強い北風に煽られて、たちまち南方へ広がり、神田や日本橋、そして江戸城の天守閣も焼き、本郷元町(現在の水道橋の北側)にあった「吉祥寺」という大きなお寺や門前の人達の家も焼けました。

翌年、明暦4(1658)年にも大火があり、江戸の半分以上が焼失し、このときも「吉祥寺」は焼け、門前の人達も焼き出されてしまいました。この火事を「吉祥寺火事」といいます。

江戸城をも焼き払った大火により、水道橋の名刹、「吉祥寺」を本郷元富士町に移し、門前の人達には江戸から遠く離れた野原の広がる牟礼野(現吉祥寺)に土地を与えました。これにより、駒込の名主松井氏、浪士佐藤氏、旗本宮崎氏は五日市街道沿いに移住し、その西隣りには江戸の西の窪の城下町の井野氏が入植しています。

万治2(1659)年から移住が始まり、人々には五日市街道を挟んで両側に幅20間(約36m)、奥行き634間(約1140m)の同じ形の土地が分け与えられました。人々はまず、道沿いに家を建てその奥(北側又は南側)に畑を作り、耕しきれないさらに奥の方は山林として残しました。そして山林から木材や燃料をとっていました。当時の短冊状の細長い土地の名残を、五日市街道に交わる今の道路に垣間見ることができます。

にぎやかな通りの中の小オアシス。

にぎやかな通りの中の小オアシス。

1880年代のようす。上述通りの区画がはっきり。

1880年代のようす。上述通りの区画がはっきり。

2010年代のようす。区画に沿って路地ができ、住宅が建てられている。

2010年代のようす。区画に沿って路地ができ、住宅が建てられている。人通りも多くなってきます。

実は、知人に「五日市街道」歩きを話したら、「吉祥寺は昔住んでいたところで懐かしい、お蕎麦屋さんだけどぜひ寄ってみて、お蕎麦もおいしいし、ご主人がとてもお酒にも凝っているから、お酒の好きな方にはおすすめ、ご夫婦で切り盛りしていて、奥さんもきさくな方だし、今でも年越しそばは、そこで買ってくるようにしている、そのお店の斜め前の道を入ったところに住んでいた、・・・」と。

(11:16)「八幡宮」を過ぎた先、お店の名は「中清」。

「開店前」。

「開店前」。 「開店後」。

「開店後」。が、まだお店は閉まっています(11:30開店ということに気づかず)。残念! せっかちな性分。少し雲行きも怪しくなってきたし、お店に入るのは諦めて先に進むか、と。そのまま「成蹊学園」を通過。

みごとなケヤキ並木。

その先、「武蔵野市民文化会館」前まで進みます。しだいに雪交じりの雨に。しかたなく、「コンビニ」でしばらく雨宿り。が、いっこうに雪模様は変わらず。傘をさして行き交う人達。

いっそのこと、今日はここまでにして戻ろうと再び吉祥寺駅方向へ。すると、お店が開いています。さっそく店内へ(12:03)。

「おまかせおつまみ」と「加賀鳶」。

「おまかせおつまみ」と「加賀鳶」。厨房の前にはお酒の銘柄がずらり、貼ってあります。値段もほどほど。

隣の二人連れもお酒を飲みながら、あれこれつまみを頼んで。でも、どうも不思議な関係の中年の男女。旅行の打ち合わせをしているような・・・。

もう一組は若い夫婦。お腹が大きい奥さんに、ご主人は優しい。あとから入ってきた壮年達4人は、力仕事中の感じ。それぞれ、おそばとご飯のセットもの(大)を頼んで、ビールを。

こちらは一人、雨止みを待つ風情で、お酒を堪能。そして、お蕎麦。

お蕎麦の種類に、「あずまそば」「さとそば」が。更級系と田舎風と、さてどちらがどちら?

「南極カレー南ばん」、「北極カレー南ばん」というのもあります。鶏肉と豚肉の違い。さて、どっちがどっち。

「中清」さん。地元では古いお店。石川県産を中心にした日本酒とおつまみ類が充実しているので、酒好きでお蕎麦好きには堪らないお店のよう。

そうこうしているうちに、雨も止み、晴れ間が。(12:45)お酒と満腹の勢いで先を進むことにします。

ついでに知人が住んでいたというおうちを拝見して・・・。

《補足》

吉祥寺

明暦の大火によって、江戸本郷元町(現:文京区本郷一丁目、水道橋駅付近)に存在した諏訪山吉祥寺の門前町が焼失した際、幕府は都市計画に基づき同地を大名屋敷として再建することにした。そのため、吉祥寺門前の住人を始めとする居住地・農地を大幅に失った者達に対し、「札野」「牟礼野」と呼ばれた幕府御用の萱場を代地とし、5年期限で扶持米を与え家屋の建築費用も貸与するという条件で希望者を募った。吉祥寺の浪士の佐藤定右衛門と宮崎甚右衛門が土着の百姓・松井十郎左衛門と協力してこれに応じ、現在の武蔵野市東部を開墾して住人達を移住させた。

折しも玉川上水の開通に伴い、かつては水利が悪く無人だった武蔵野台地が新田開発によって広大な農地へと変わっていく過程で、五日市街道(現在の東京都道7号杉並あきる野線)沿いに整然と区画された短冊状の土地が形成され、移住者によっては五日市街道から玉川上水の分水である千川上水に至るまでの区画、600間余(1,000m以上)にも及ぶ長大な土地を与えられたものもいた。しかし土壌はさほど良いものではなく、農地はすべて畑地であり水田はなかった。吉祥寺に愛着を持っていた住人たちにより、新田は吉祥寺村と名付けられた。

1923年(大正12年)の関東大震災を契機に被災した市街地から多くの人たちがまたもや吉祥寺に移り住むことになり、人口が急増。美しいケヤキ並木でも知られる成蹊学園が池袋から移転したこともあって、農村から住宅街、そして多くの商店や学生で賑わう街へと変貌を遂げることになった。

地名の由来は、吉祥寺門前の住人が五日市街道沿いを開発・移住したことにより、当地に吉祥寺という名の寺院が所在したことはない。