1981年9月11日、当時人口2,900余人の東藻琴村で600人を集めた「高石ともやとナターシャー・セブン」のコンサートが大盛り上がりの中で幕を閉じた。ステージの裏にいた私たちスタッフの苦労が報われた瞬間だった。

交友というと、いかにも対等のような響きがあるが、正確に記すとシンガーとファンの関係でしかないのだが、ここでは敢えて交友という言葉を使わせていただく。

そして、今日のブログはいささか私の自慢話めいたことが多くなってしまいそうだが、どうぞお付き合い願いたい。

彼との出会いは彼のワンマンライブを聴いたときである。当時私は大学2年だったから、それから数えて50年である。彼のデビューの年だったのだ。

彼は広いステージにギター一本もって登場し、2時間半のステージを休憩も入れることもなく、一人で歌い切ったことを強烈に記憶している。

※ 東藻琴村で開催した時と同じメンバー4人が写っている写真です。

それから私はオホーツク管内に職を得たのだが、オホーツク管内では高石ともやの熱狂的なファンがいて、小さな会場での彼のコンサートが時折り開催されていた。津別町、置戸町、生田原町…、私はそれらが開催されるたびに駆け付けていた。

そして、いつかは自分も開催してみたいという夢を持っていた。

チャンスは意外な形でやってきた。

1980年に、私は東藻琴村という小さな村の社会教育を担当する職員として派遣された。

村の青年や元青年たちと交友を深める中で、私の夢を語った。「高石ともやのコンサートをやってみたい」と…。高石ともやを知る者はほとんどいなかったが「やってみよう!」と数人の賛同を得た。そこからさらに仲間が膨らみ合計16人で「ザ・ナターシャー・セブン実行委員会」を結成してスタートした。

私をはじめそれぞれ仕事を持っているので、仕事を終えてから手分けてして前売り券の販売に奔走した。

一般の前売り券を2,000円に設定したので、採算ラインを120万円とみて、600枚を売りさばくことを目標とした。村の人口が2,900余人ということを考えると相当に高いハードルだった。当然のように休日も村内外を走り回り、毎年夏に家族旅行をしていたのも返上して前売り券の販売に奔走した。

結果、実行委員各位の奮闘もあって、売上高が130万円を突破することができた。

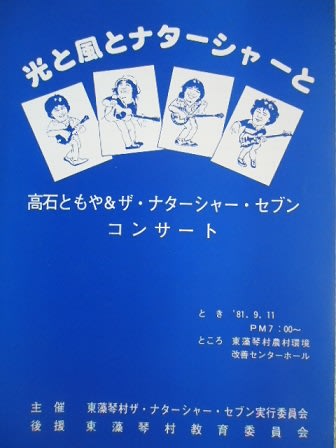

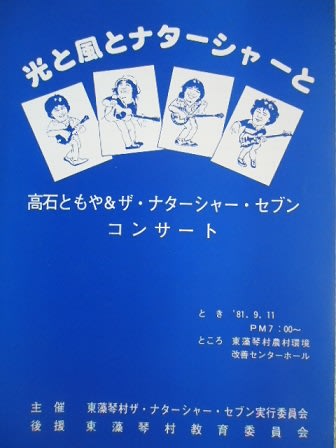

※ 私たちが開催したコンサートのプログラムです。

意気上がる実行委の面々は、当日通常のステージは使わず、農業をしている若者たちが野菜を詰め込むコンテナを並べてステージを作り、白樺の木でステージを飾った。これには高石たちも大感激だった。(当時の写真をお見せできないのが残念!)

観客のほとんどが高石やナターシャー・セブンは初めてだったが、初めから終わりまで笑いと歓声に包まれた素晴らしいコンサートとなった。

その夜、ナターシャー・セブンの面々と実行委員で行った打ち上げ会はいつ果てるともなく続いたのだった。

そしてわずかな利益は、会場を無料提供してくれた村当局に寄付させていただいた。

この時の体験は、私の中でも強烈な体験の一つとして記憶に刻まれている。

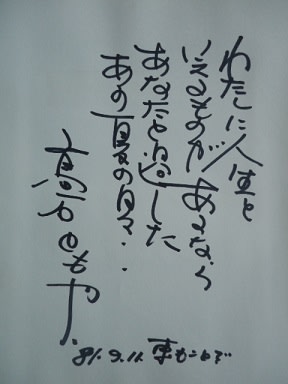

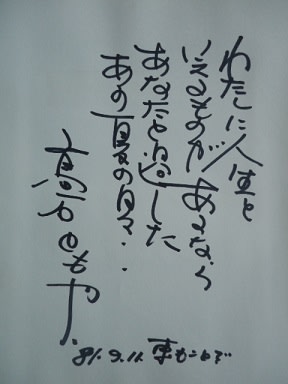

※ 打ち上げの時に書いていただいた高石さんの色紙です。

話はまだ続く。

翌々年の1983年3月、今度は私の仕事に関連して村の成人大学講座の講師として「高石ともや」氏を招請したのだ。これは私の東藻琴村での最後の仕事ともなったのだが「たくましく豊かな青少年を育むために」というテーマの最終回の講師として高石氏に「自然と歌と子育てと」と題してお話していただいた。

身体の弱い娘さんの子育てを努めて明るく語った姿が印象的だった。もちろん彼の歌も披露してくれ、聴講した人たちは大満足だったようだ。

時代は下って1994年、私はオホーツク海がほど近い能取小学校という学校に勤務していた。そこにニュースが飛び込んできた。高石ともやさんがサロマ湖100キロマラソンを完走した後、常呂町から札幌市までのワイルドランを決行するというニュースだった。私の勤務する学校はそのコース上にあった。

ピンとくるものがあった。「そうだ!子どもたちと高石さんを応援しよう!」そう思い立った私は、高石さんの事務所に連絡し、快諾を得た。それから子どもたちに高石さんの持ち歌である「私の子どもたちへ」(高木透 作詞・作曲)という歌を教え、全校集会時にみんなで練習を重ねた。

生きている鳥たちが 生きて飛びまわる空を

あなたに残しておいて やれるだろうか 父さんは

目をとじてごらんなさい 山が見えるでしょう

近づいてごらんなさい コブシの花があるでしょう

当日は小雨降るあいにくの天気だったが、子どもたちは高石さんが走ってくるのが見えると大きな声で「私の子どもたちへ」を歌い始めた。近づいてきた高石さんは顔をくしゃくしゃにして喜びを表した。そして、今度は彼が自身の歌である「陽気にゆこう」を歌ってくれたのだった。

僅かな時間の触れ合いだったが子どもたちにも大きな思い出となったようだ。

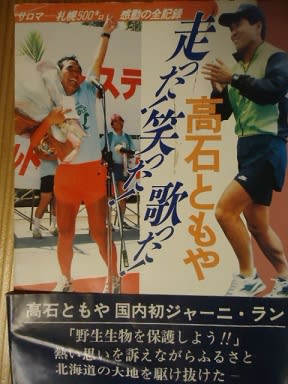

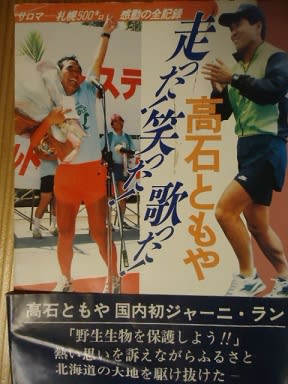

このワイルドランは「北海道新聞野生生物基金」に協賛するものだったこともあり、事後北海道新聞社は一冊の本を刊行している。名付けて「高石ともや 走った!笑った!歌った!」というものだ。その最初の部分に、能取小学校のことが取り上げられている。特に私に関した記述を抜粋してみる。

〇〇先生は、94年4月に小清水小学校から転任してきたばかりで、自ら「新米教頭奮戦記」として「能取の風」と題するワープロ打ちのお知らせを作っている。その17号で、父母向けに次のように記している。

「海あり、山ありの自然いっぱいの中で育つ子どもたちにあらためて自然とは何かを問いかける良い機会になるのではないでしょうか」

子どもたちの感想文もたくさん掲載していただいた。

※ 北海道新聞社が刊行した「高石ともや 走った!笑った!歌った!」の表紙です。

翌1995年、高石さんは網走でミニライブを行った。(何かの行事のゲストだったのかもしれない)当然私はそのライブに駆け付けた。ライブを楽しんでいるときだった。高石さんは客席の私を見つけて、「ステージに上がれ!」というではないか。驚いたが指示に従った。すると、前年子どもたちと歌った「“私の子どもたちへ”を一緒に歌おう」というのだ。

私は喜んで高石さんと一緒に歌わせてもらった。

以来、札幌駅での「10時間ワンマンライブ」や彼が札幌に来た時にはコンサートに足を運んでいるが、私は敢えて彼に親しそうに近づくようなことはしていない。

フランクな方で、誰とでもフレンドリーな高石さんには多くの知己がいるはずだから、私が馴れ馴れしいような態度をすることは、彼にとって迷惑だろうと思うからだ。

私の中で、彼とのそんなひと時があったと、記憶の中に留めておきたいと思っている。

自慢めいた話を長々綴ってきましたが、お付き合いいただきありがとうございます。

交友というと、いかにも対等のような響きがあるが、正確に記すとシンガーとファンの関係でしかないのだが、ここでは敢えて交友という言葉を使わせていただく。

そして、今日のブログはいささか私の自慢話めいたことが多くなってしまいそうだが、どうぞお付き合い願いたい。

彼との出会いは彼のワンマンライブを聴いたときである。当時私は大学2年だったから、それから数えて50年である。彼のデビューの年だったのだ。

彼は広いステージにギター一本もって登場し、2時間半のステージを休憩も入れることもなく、一人で歌い切ったことを強烈に記憶している。

※ 東藻琴村で開催した時と同じメンバー4人が写っている写真です。

それから私はオホーツク管内に職を得たのだが、オホーツク管内では高石ともやの熱狂的なファンがいて、小さな会場での彼のコンサートが時折り開催されていた。津別町、置戸町、生田原町…、私はそれらが開催されるたびに駆け付けていた。

そして、いつかは自分も開催してみたいという夢を持っていた。

チャンスは意外な形でやってきた。

1980年に、私は東藻琴村という小さな村の社会教育を担当する職員として派遣された。

村の青年や元青年たちと交友を深める中で、私の夢を語った。「高石ともやのコンサートをやってみたい」と…。高石ともやを知る者はほとんどいなかったが「やってみよう!」と数人の賛同を得た。そこからさらに仲間が膨らみ合計16人で「ザ・ナターシャー・セブン実行委員会」を結成してスタートした。

私をはじめそれぞれ仕事を持っているので、仕事を終えてから手分けてして前売り券の販売に奔走した。

一般の前売り券を2,000円に設定したので、採算ラインを120万円とみて、600枚を売りさばくことを目標とした。村の人口が2,900余人ということを考えると相当に高いハードルだった。当然のように休日も村内外を走り回り、毎年夏に家族旅行をしていたのも返上して前売り券の販売に奔走した。

結果、実行委員各位の奮闘もあって、売上高が130万円を突破することができた。

※ 私たちが開催したコンサートのプログラムです。

意気上がる実行委の面々は、当日通常のステージは使わず、農業をしている若者たちが野菜を詰め込むコンテナを並べてステージを作り、白樺の木でステージを飾った。これには高石たちも大感激だった。(当時の写真をお見せできないのが残念!)

観客のほとんどが高石やナターシャー・セブンは初めてだったが、初めから終わりまで笑いと歓声に包まれた素晴らしいコンサートとなった。

その夜、ナターシャー・セブンの面々と実行委員で行った打ち上げ会はいつ果てるともなく続いたのだった。

そしてわずかな利益は、会場を無料提供してくれた村当局に寄付させていただいた。

この時の体験は、私の中でも強烈な体験の一つとして記憶に刻まれている。

※ 打ち上げの時に書いていただいた高石さんの色紙です。

話はまだ続く。

翌々年の1983年3月、今度は私の仕事に関連して村の成人大学講座の講師として「高石ともや」氏を招請したのだ。これは私の東藻琴村での最後の仕事ともなったのだが「たくましく豊かな青少年を育むために」というテーマの最終回の講師として高石氏に「自然と歌と子育てと」と題してお話していただいた。

身体の弱い娘さんの子育てを努めて明るく語った姿が印象的だった。もちろん彼の歌も披露してくれ、聴講した人たちは大満足だったようだ。

時代は下って1994年、私はオホーツク海がほど近い能取小学校という学校に勤務していた。そこにニュースが飛び込んできた。高石ともやさんがサロマ湖100キロマラソンを完走した後、常呂町から札幌市までのワイルドランを決行するというニュースだった。私の勤務する学校はそのコース上にあった。

ピンとくるものがあった。「そうだ!子どもたちと高石さんを応援しよう!」そう思い立った私は、高石さんの事務所に連絡し、快諾を得た。それから子どもたちに高石さんの持ち歌である「私の子どもたちへ」(高木透 作詞・作曲)という歌を教え、全校集会時にみんなで練習を重ねた。

生きている鳥たちが 生きて飛びまわる空を

あなたに残しておいて やれるだろうか 父さんは

目をとじてごらんなさい 山が見えるでしょう

近づいてごらんなさい コブシの花があるでしょう

当日は小雨降るあいにくの天気だったが、子どもたちは高石さんが走ってくるのが見えると大きな声で「私の子どもたちへ」を歌い始めた。近づいてきた高石さんは顔をくしゃくしゃにして喜びを表した。そして、今度は彼が自身の歌である「陽気にゆこう」を歌ってくれたのだった。

僅かな時間の触れ合いだったが子どもたちにも大きな思い出となったようだ。

このワイルドランは「北海道新聞野生生物基金」に協賛するものだったこともあり、事後北海道新聞社は一冊の本を刊行している。名付けて「高石ともや 走った!笑った!歌った!」というものだ。その最初の部分に、能取小学校のことが取り上げられている。特に私に関した記述を抜粋してみる。

〇〇先生は、94年4月に小清水小学校から転任してきたばかりで、自ら「新米教頭奮戦記」として「能取の風」と題するワープロ打ちのお知らせを作っている。その17号で、父母向けに次のように記している。

「海あり、山ありの自然いっぱいの中で育つ子どもたちにあらためて自然とは何かを問いかける良い機会になるのではないでしょうか」

子どもたちの感想文もたくさん掲載していただいた。

※ 北海道新聞社が刊行した「高石ともや 走った!笑った!歌った!」の表紙です。

翌1995年、高石さんは網走でミニライブを行った。(何かの行事のゲストだったのかもしれない)当然私はそのライブに駆け付けた。ライブを楽しんでいるときだった。高石さんは客席の私を見つけて、「ステージに上がれ!」というではないか。驚いたが指示に従った。すると、前年子どもたちと歌った「“私の子どもたちへ”を一緒に歌おう」というのだ。

私は喜んで高石さんと一緒に歌わせてもらった。

以来、札幌駅での「10時間ワンマンライブ」や彼が札幌に来た時にはコンサートに足を運んでいるが、私は敢えて彼に親しそうに近づくようなことはしていない。

フランクな方で、誰とでもフレンドリーな高石さんには多くの知己がいるはずだから、私が馴れ馴れしいような態度をすることは、彼にとって迷惑だろうと思うからだ。

私の中で、彼とのそんなひと時があったと、記憶の中に留めておきたいと思っている。

自慢めいた話を長々綴ってきましたが、お付き合いいただきありがとうございます。