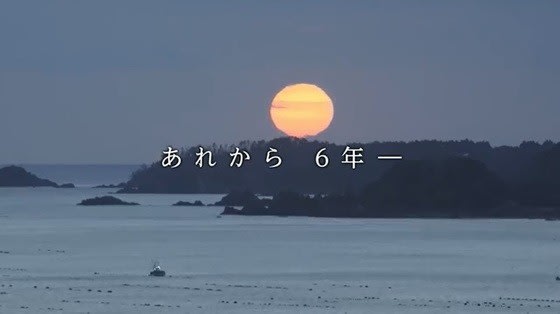

2011年3月11日、東北地方は未曽有の大災害に見舞われた。あれから6年(映画制作時)、季節は変わり、景色も変わり、人々の暮らしも変わった。災害に見舞われた東北各地の市井の人々が希望を胸に立ち上がる様を追い続けたドキュメンタリー映画である。

9月1日(土)、「映楽座」と称する映画サークルが主催する映画会が札幌プラザ2・5で開催されると知り、参加することにした。

題名となっている「一陽来復(いちようらいふく)」とは、「易経」の言葉のようで、簡単に言うと「冬至のことを指し、この日が終われば一日ごとに日が長くなる、つまり希望がもてる」ということから映画の題名としたそうだ。

映画はまさに被災にあった市井の人たちが哀しみを胸に秘めながらも、未来に希望をもって立ち上がろうとする姿を各地に追い続ける映画である。

被爆した牛を飼い続ける牛飼い、電力会社との対話をあきらめない商工会会長、全損避難の村で田んぼを耕し続けた農家、写真の中で生き続けるパパを慕う少女、震災を風化させないために語り部となったホテルマン、等々…。

そのような人たちが登場する中で、宮城県三陸町で3人の子どもを失った場所に仲間のために集会スペースを作った木工職人の遠藤夫妻がドキュメントの中心に描かれている。

ドキュメントは人々が立ち上がる様をある意味淡々と描いている。

そのような中、三陸町でAETとして学校で子どもたちに英語を教えていたテイラー・アンダーソンという若い女性も震災(津波)の犠牲になった。彼女の両親はアメリカ全土から寄せられた義援金をもとにテイラー・アンダーソン基金を設立して、毎年来日して三陸町の学校に本棚と数千冊の図書の寄贈を続けているという。

遠藤夫妻の子どももアンダーソンから英語を教わっていたという。その縁もあって、本棚の制作は遠藤氏が担っているというくだりでは思わずグッときてしまった。

※ ドキュメンタリーで中心的に描かれていた三人の子どもを亡くした三陸町の遠藤さん夫妻です。

たまたま今読んでいる本の中で、台湾の評論家が日本人の気質について「実直な性格、忍耐強さ、勤勉さ、責任感の強さ」などに言及しているが、映画を観ているとそうした指摘もあながち的外れではないな、と思えてくる。

映画はかなり好評を博しているが、全国の配給ルートには乗っていないため、今回のように映画サークルなどが主催する映画会でしか観られないようである。こうした良質の映画がもっと多くの人に観られる機会ができないものだろうか?