いよいよ年の暮れも迫ってきた。私のブログの一年の締め括りはこのところ毎年「私的に‘〇〇年を振り返る」シリーズを掲載している。今年も例年どおり5回シリーズを予定しているのだが、私の都合もあり今日からシリーズを始めることした。まずはいつものとおり【誰のお話を聴いたか】から始めます。

【誰のお話を聴いたか】

◆清水 宏保 氏(長野五輪金メダリスト アジア冬季大会一年前シンポジウム)道新ホール 2/12

◆浅田 舞 氏(スポーツコメンテーター アジア冬季大会一年前シンポジウム)道新ホール 2/12

◆三橋 貴明 氏(経済評論家「日本の経済の真実」・トランスポートセミナー)ホテルポールスター 2/15

◆野々村芳和 氏(北海道コンサドーレFC社長・野々村流経営哲学を聴く) かでるホール 2/17

◆千堂あきほ 氏(元トレンディー女優・北海道在住「いなか暮らしフォーラム」)ガーデンパレス 2/28

◆木田 優夫 氏(元日ハム投手、現日ハムGM補佐・JICAスポーツフォーラム)道新フォーラム 3/21

◆田中 雅美 氏(五輪水泳メダリスト・JICA「なんとかしなきゃ!プロジェクト」)JICA札幌 3/20

以下の4氏は「スポーツが創る!地域の理想の未来像~東京2020と地域のレガシーを考える~」に登壇された方々です。

◆小野 清子 氏(元五輪体操選手、笹川スポーツ財団理事長) かでるホール 3/27

◆遠藤 利明 氏(東京オリンピック・パラリンピック大臣) 同 上

◆原田 雅彦 氏(冬季五輪金メダリスト、雪印メグミルクスキー部監督) 同 上

◆青島 健太 氏(元プロ野球選手、スポーツライター) 同 上

◆アグネス・チャン氏(歌手・エッセイスト「明るくさわやかに生きる」と題して講演)道新ホール 4/27

◆西郷 隆夫 氏(西郷隆盛の曾孫「西郷隆盛の子孫が語る秘話」)エルプラザ 6/4

◆荻野アンナ 氏(作家「アンナの観光物語」・北海道新幹線開業半年記念シンポ)STVホール 9/24

◆東郷 和彦 氏(元外務省欧亜局長 現京都産業大教授 北方領土問題道新フォーラム)道新ホール 10/5

◆泉川 泰博 氏(中央大学教授 国際関係理論専門 同 上 )道新ホール 10/5

◆ドミトリー・ストレリツォフ氏(モスクワ国際関係大学東洋学講座長 日本語堪能 同 上)道新ホール10/5

◆世耕 石弘 氏(近畿大学広報部長 近大改革の仕掛け人 ビジネスEXPOで講演)アクセスサッポロ 11/11

◆石黒 浩 氏(大阪大学教授 アンドロイド型ロボット研究の第一人者 同上)アクセスサッポロ 11/11

◆円満字二郎 氏(著述業「大漢和辞典編纂ものがたり」)かでる2・7 12/3

◆藤田 征樹 氏(リオパラリンピック・自転車競技銅メダリスト)かでる2・7 12./9

私にとってこの「私的に‘〇〇年を振り返る」シリーズは、年末の恒例行事化しつつある。この原稿を作成するのはけっこう大変な作業であるのだが、私はけっこう楽しんでいる。一年間のブログを紐解く作業は楽ではないのだが、自らの一年を振り返る貴重な機会となっている。これからもできるだけ続けていきたいと思っている。

さて1回目の【誰のお話を聴いたか】は、私の中の基準で、講演や講座を聴いた中で、全国的知名度を誇ると思われる方をこのカテゴリーに入れることにしている。

そうして振り返った時、今年は例年に比べ著名な方のお話を伺う機会がずいぶん少なかったことに気付く。原因をあれこれ考えてみたが、はっきりしたことは私にも思い浮かばない。一つは単純に札幌を訪れて講演をする著名人が少なかったということなのかもしれない。あるいは、私自身がこれまでの中である程度の著名人の話をすでに聴いた経験があり、興味が湧かなかったというケースもあったように記憶している。いずれにしても例年と比べると、このカテゴリーは激減という結果になった。

その少ない中で記憶に残ったのは、北方領土問題を論じた東郷和彦氏、強烈な個性が際立っていた世耕石浩氏、不思議な存在感を醸し出す石黒浩氏などが記憶に残った。

私的に‘16を振り返る Part Ⅱ

【どんな講座を受講したか】

◆「北大博物館土曜市民セミナー」(「日本海は進化のゆりかご」北大・阿部剛史講師)社会科学棟 1/09

◆「インターネット講座学習会」(道民カレッジの大学講座のレポート学習)かでる2・7 1/19、26 2/02

◆「サッポロヒグマフォーラム」(ヒグマとの共存に向けての市民講座)札幌エルプラザ 2/01

◆「北の縄文セミナー in 紀伊國屋書店」(講師の阿部千春氏の話が説得力があった) 2/6

◆「2017冬季アジア札幌大会」大会開催1年前記念シンポジウム 道新ホール 2/12

◆「北の縄文セミナー in 赤れんが」(茂呂剛伸と「手鼓(しゅこ)」のメンバー6人が縄文太鼓)2/11

◆「学習成果実践講座 in 札幌」(私自身の実践を報告するスピーカーを務める)かでる2・7 2/18

◆「サイエンス・カフェ札幌」(北大のCoSTEPが主催するエコ講座)紀伊國屋書店 2/21

◆DVD講座「古都京都の文化財」(めだかの学校 2月講座)かでる2・7 2/22

◆「アイヌ民族講演会」(「民族衣装を着なかったアイヌ」問題提起の講座)北大 2/23

◆「奇跡の山 アポイ岳フォーラム」(超塩基性岩の山アポイ岳の特徴を知る)道新ホール 2/27

◆「十勝・上士幌町から 田舎暮らしを考えるフォーラム in 札幌」 ガーデンパレス 2/28

◆「アムール川・間宮海峡を行く-林蔵の道」(道新記者・相原秀起氏の取材体験記)道新BOX 3/3

◆「死刑制度の是非を考える」市民集会(反対の立場の札幌弁護士会主催)札幌弁護士会館 3/4

◆『「デュアルユース」と名のつくもの~科学技術の進展が抱える両義性を再考する~』北大 3/12

◆「都心まちづくりフォーラム2016」(札幌のまちづくりをどうするか) かでるホール 3/16

◆「JICA国際協力・スポーツフォーラム」(木田優夫氏・出合祐太氏のトークショー他)道新ホール 3/21

◆「札幌-函館 鉄道直結111年 ~SLから新幹線まで~よもやま話」道新ぶんぶんクラブ 3/22

◆「なんとかしなきゃ!プロジェクト」(途上国の現状を知って支援しよう)JICA札幌 3/26

◆「スポーツが創る!地域の理想の未来像~東京2020と地域のレガシーを考える~」かでるホール 3/27

◆DVD講座「富岡製糸場と絹産業遺産群」(めだかの学校 3月講座)かでる2・7 3/28

◆「春の花を見つけよう」自然観察会(北海道ボランティア・レンジャー協議会主催)野幌森林公園 4/21

◆「北の国境トークショー 稚内~サハリン」(写真家の斉藤マサヨシ氏他のお話)札幌紀伊国屋 4/23

◆「食品の着色料を学ぶ」(めだかの学校・4月講座 消費生活センター出張講座)かでる2・7 4/25

◆北大・スラブ研公開講座「スラブ・ユーラシア社会におけるジェンダーの諸相」全5回講座

人文・社会教育研究棟 5/9、5/13、5/20、5/23、5/27、5/30

◆5月 かでる講座(「冬季オリパラと北海道観光 そしてまちづくり」中田氏)かでる2・7 5/20

◆5月 めだかの学校・野外教室(ジンギスカン命名の由来について学ぶ)八紘学園 5/23

◆くらしのセミナー(消費生活センター5月講座、ネット犯罪について)消費生活センター 5/25

◆6月 かでる講座(「笑いは健康の源! ~笑いと人とのステキな関係~」伊藤一輔氏) かでる2・7 5/31

◆北海道南洲会講演会(「西郷隆盛の子孫が語る秘話」西郷隆盛の曾孫・西郷隆夫の講演)エルプラザ 6/4

◆北海道スラブ研究会講演(「体験的ウクライナ論」神戸学院大・岡部芳彦・下記同日開催)北大スラブ研 6/10

◆フォーラム「動き出した空港民営化」(北海道内の空港にとっては厳しい内容?)道新ホール 6/10

◆北海道開拓の村たてもの観察会(開拓の村に保存されている建物について専門家から話を伺う)6/11

◆道総研ランチタイムセミナー(「北海道の海を調査しています!」北海道水試の調査船の成果」)道庁 6/17

◆6月 かでる講座・特別講演(榎本聡子氏「高齢者の生涯学習の現状と課題」)かでる2・7 6/20

◆北大農学部・時計台サロン(「進化する道産小麦」種の研究者と流通の専門家)時計台ホール 6/21

◆北大・スラブ研公開講演会(「縮小するロシア経済:回復はあるのか?」田畑伸一郎教授) 6/24

◆6月 めだかの学校・野外教室(北大植物園、ボランティアガイドの案内による園内散歩) 6/28

◆7月 かでる講座(「生の音楽の素晴らしさ」札響コンマス・大平まゆみさん)かでる2・7 7/5

◆7月 かでる講座(「北海道の開拓とアイヌ民族」札幌大学々長・桑原真人氏) かでる2・7 7/26

◆北大全学企画公開講座「『国のかたち』を案ずる時代の知恵」全8回 北大・情報教育館、学術交流会館

7/4、7/7、7/11、7/14、7/18(2講座)、7/21(欠席)、7/25

◆北大公開講座「テクノロジーと法/政治」全4回 社会研究棟 7/21、7/28、8/4、8/18

◆道総研「食べて知る!道総研のおいしい研究」(カルチャーナイトの一環)道総研プラザ 7/22

◆8月かでる講座(「TPPと北海道農業」北大・東山寛准教授) かでる2・7 8/2

◆課題対応型学習活性化セミナー「高齢者が活躍するコミュニティ・ビジネスを考える」かでる2・7 9/1~2

◆9月かでる講座(「『おこると損』ってホントですか?」金田一仁志氏) かでる2・7 9/2 ※午後こちらへ

◆フォーラム「ジオパークへ行こう(道内5か所のジオパークの成果と課題が報告された)北海道博物館 9/25

◆市町村長リレー講座(寿都町長・片岡春雄氏「地域資源を生かした町づくり」)札幌大学 10/4

◆道新フォーラム「共同宣言60年 北方領土交渉の行方」(3人の識者が討論)道新ホール 10/5

◆スラブ研「北方領土問題 ドミトリー・ストレリツォフ VS 岩下明裕」北大・スラブ研 10/6 ※前半聴講

◆北大公開講座「旅は東アジアを変えるのか?」全4回 北大・情報教育館 10/6、10/13、10/20、1027

◆ドイツ文化講演会(「ドイツ文化と北海道の邂逅」北海道ドイツ協会主催)京王プラザホテル 10/10

◆市町村長リレー講座(留萌市長・高橋定敏氏「留萌きらめき舞台物語」)札幌大学 10/13

◆10月かでる講座(「保健機能食品ってなんだろう?」藤女子大・中河原教授) かでる2・7 10/18

◆くらしのセミナー(消費生活センター10月講座 スマートフォンの契約・最新事情)消費生活センター 10/19

◆カンディハウスデザイントーク(日本で活躍するイタリアデザイナーのトークショー)地下北3条広場 10/19

◆幕臣大友亀太郎着任150年記念講演会(ノンふぃくしょをん作家・合田一道の講演)東区民センター 10/20

◆退職校長会札幌10支部交流会講演会(「脳卒中の薬の話」、「脳卒中の手術の話」)ホテルヤマチ 10/21

◆DVD講座「沖縄のグスク史跡」(めだかの学校 10月講座)かでる2・7 10/24

◆道民カレッジ称号取得者セミナー(観光ボランティアのプロ精神を学んだ)かでる2・7 10/27~28

◆北大・保健科学研究院公開講座(高齢者対象の健康講座3本「老化を画像で見る」他)保健研究院 11/3

◆生涯学習推進専門講座(「地域に必要なコーディネーターのあり方」東大・牧野篤教授)かでる2・7 11/10

◆北大公開講座「明日の観光を考える」全7回 北大・情報教育館 11/10,11/17,11/24,12/1,12/8,12/15,12/22

◆道新「おばんでした」サロン(元プロ野球審判員山崎夏雄氏のプロ野球裏話)道新ホール 11/15

◆11月かでる講座(「相撲王国北海道出身力士達の波乱の人生 放送作家・佐々木信恵氏)かでる2・7 11/22

◆市町村長リレー講座(旭川市長・西川将人氏「北北海道の拠点都市としてのまちづくり」)札幌大学 11/24

◆「北海道教育の日」制定記念行事(二つの団体の実践事例の報告)ホテルライフォート 11/1

◆歌で甦る昭和の記録(めだかの学校の年一回の音楽の時間 みんなで楽しく歌いましょう)かでる2・7 11/29

◆隔通信機を活用した学習講座・実践交流(多元中継での講座受講を体験)かでる2・7 11/30

◆北海道漢字同好会講演会(「大漢和辞典編纂ものがたり」著述業・円満字二郎氏) かでる2・7 12/3

◆フォーラム『野幌森林公園の今』~10年間の動植物調査でわかったこと~ 北海道博物館 12/4

◆人権教育指導者研修会(リオパラリンピック銅メダリスト藤田征樹選手からお話を伺う)かでる2・7 12/9

◆札幌大学・森林総合研究所合同公開講座(小藩の悲哀松前藩の歴史を知る)札幌大学 12/13

Part Ⅰ【誰のお話を聴いたか】が思ったより少なかったので、Part Ⅱ【どんな講座を受講したか】 も一挙掲載することにした。著名人のお話を聴く機会は少なかったが、各種講座等はご覧のように充実していた一年だったと振り返っている。

いつも言っていることだが、こうしてたくさんの講座を受講したからといって私の中に何かが蓄積しているわけではない。ただただ私の中に雑学の山が築かれているだけなのかもしれない。それでもヨシと思っているが、それではあまりに寂しいと思い、受講した内容・感想をできるだけブログに書き留めようとは努めているつもりだ。しかし、はたしてそれが?

受講した講座をこうして羅列すると目立たないが、北大の公開講座は全て4~8回シリーズの連続講座となっていて、内容も充実したものだった。中には難解な講義もあったが、おおいに知的好奇心をくすぐられた。中でも、11月10日から始まった「明日の観光を考える」(全7回)講座は、受講者が講義を聴くだけではなく、その都度課題が出され、それに受講者が回答するという形が新鮮であり、私もつとめて回答を提出するように心がけた。

その他の講座では、毎月のように開催される「かでる講座」は都合のつくかぎり受講するように努めた。さらに札幌大学が開催している「市町村長リレー講座」も興味をもって受講した講座の一つである。

講座の中には「道民カレッジ連携講座」という講座があり、その場合は受講単位が認定されるので、そのことが励みの一つになっている。しかし、連携講座であるか否かを問わず、これからも興味関心の赴くまま、できるだけ様々な講演・講座を受講し雑学の山を築き続けたいと思っている。

※ お店のHPから拝借した一枚です。

クリスマスだから、ということだろうか?息子たち夫婦からランチに招待された。息子の家族4人に私たち夫婦2人、計6人でのランチとなった。

指定されたのは「inZONE TABLE」。あのおしゃれなインテリアショップ「inZONE」が出店したという。

店は円山の住宅街にあった。2階建ての民家をリノベーションしてレストランとして再生させたということだ。

外観は目立たない無機質的な感じのする建物である。

※ ご覧のような一見無機質にも見える外観で、見過ごしてしまいそうです。

※ 入口のドアも極めて目立たない色を配しています。

中へ入ると、2階に席が用意されていた。

内部はインテリアの店らしく、全体がシックにまとめられていて、とてもおしゃれである。そんな感じの店だからだろうか、昼どきであったがお客のほとんどは女性だった。

※ 店内を撮った一枚です。奥の席はまったりとくつろぐソファ席のようでした。

ランチのメニューは主として、「お肉のSTAUB セット」、「お魚のSTAUB セット」(いずれも1,380円)、「エッグベネディクトセット」(1,280円)、「パスタセット」(1,080円)の4種だった。

私はちょっとビールも楽しみたいと思いパスタセットに、妻はエッグベネディクトセット、息子夫婦はお魚のSTAUB セットをオーダーした。

この日の「パスタセット」は、魚介類のペペロンチーノ、サラダ、スープという内容だった。二種の貝、海老、小蛸が入ったペペロンチーノは塩加減もほどよく、ガーリックも効いていて美味しく仕上がっていた。ベーコンを使ったスープがなかなか良かった。

妻の「エッグベネディクトセット」は、内容が盛り沢山だった。自家製スモークサーモンとツナソース、グリルベーコンとカラフルトマト、ハーブソーセージと木野子マリネ、それにスープという内容で、ワンプレートに盛られたセットは、まるでお皿の上に花が咲いたように鮮やかな色合いだった。

息子たちがオーダーした「お肉のSTAUB セット」は、チキンを一炙りした後、スープで煮込んだものだった。肉が柔らかくなっていて美味しいということだった。

さすがinZONEである。店内のインテリアをはじめとして、徹底しておしゃれな空間の演出にこだわった店づくりをしているという感じである。女性からの支持は相当高いと思えるが、おじさんたちの主戦場にはちょっと向かないかな?といった感じである。

しかし、今回のように家族連れなどで訪れ、ランチを楽しむには適していると思った。

紹介してもらわないとなかなか入る機会のない店である。また一つ新しいお店を知ることができた。

※ こちらの一枚もお店のHPから。左奥の席が私たちが座った席のようです。

【inZONE TABLE データー】

〒064-0806 札幌市中央区南6条西22丁目3-45

電 話 011-520-3939

営業時間 ランチタイム:11:30~15:00(LO14:30)

カフェタイム:11:30~17:00

ディナータイム:17:00~22:00(LO21:30)

定休日 水曜日(祝祭日の場合は翌日休)

駐車場 有(3台)

座 席 45席 (カウンター9席、テーブル36席)

入店日 ‘16/12/25

パチャママとは、インカ帝国の末裔、アンデス先住民の言葉で“母なる大地”をいう。そのパチャママに暮らす先住民の家族たちの素朴でやさしい物語である。ウユニ塩湖の真っ白に広がる平原が印象的な映画だった。

12月23日(金)午後、さっぽろ市民シネマとアイヌ・先住民族電影社の主催による「パチャママの贈りもの」の上映会が北大学術交流会館で開催され、参加した。

あまり熱心とは言えないのだが、アイヌ民族のことをはじめ先住民族の問題は、私の一つのテーマでもあると思っているので参加を決めた。映画の後に、監督・制作した松下監督が直接語ってくれるということも私の背中を押した一因だった。

映画は、ウユニ塩湖の傍で暮らす先住民族ケチュア族の少年コンドリの一家の生活を通しながらストーリーは展開していく。コンドリの父サウシは、ウユニ湖に堆積した塩を切り取り、それを売って生計を立てている。

コンドリたちは貧しいながらも心豊かな日々を送っている。季節の移ろいの中で、彼の中にも変化が訪れた。祖母の死、友人の引っ越し、等々…。

そして、サウシとコンドリ親子は切り出した塩を、飼っているリャマの背に載せ、遠方へ塩を届けるキャラバンの旅に出る。

※ 塩キャラバンに出発するサウシ(右)、コンドリ(左)の親子です。白い背景はウユニ塩湖です。

それはあたかも、アンデス先住民ケチュア族の生活をドキュメントで描いているかのように進行する。それは映画の後で監督も語っていたが、ドキュメントタッチのドラマ、ということでドキュメンタリードラマとも称するそうだ。

キャラバンの旅で、コンドリは先住民族の生活や風俗、さらには彼らがおかれている厳しい現実が描かれている…。

そうした旅の中で、思春期であるコンドリはほのかな初恋も経験する。

※ 松下俊文監督です。

映画上映の後、先住民族に関する映画の上映を続ける団体の代表・阿部千里さんがインタビュアーになって松下俊文監督と対談した。

彼の制作動機は、ウユニ湖周辺の住民を描きたいというものだったという。それから現地へ通い始め、6年の歳月をかけて完成したという。その制作の過程で先住民族の問題にも気付き、当然そのことにも触れるような内容になっていったという。

パチャママの恩恵を信ずるボリビアの先住民族たちであるが、実はボリビア国民の95%はスペインの占領政策によってカソリック教徒に改宗され、それを受け継いでいるという。

しかし、一方では(あるいは本心では)先祖伝来のパチャママへの崇拝も忘れていない。

時代の変化はサウシ、コンドリ親子の周りにも押し寄せ、貧しい塩の切り売りをやめて、建設現場で働けという誘いも受けている。時代の変化の中で彼らのこれまでの生活を続けていくことができるのだろうか?

きっと彼らも時代の波に洗われ、価値の葛藤に悩まされる日が来るのだろうなぁ、と思いながら会場を後にした。

交友というと、いかにも対等のような響きがあるが、正確に記すとシンガーとファンの関係でしかないのだが、ここでは敢えて交友という言葉を使わせていただく。

そして、今日のブログはいささか私の自慢話めいたことが多くなってしまいそうだが、どうぞお付き合い願いたい。

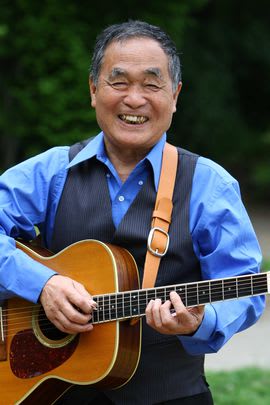

彼との出会いは彼のワンマンライブを聴いたときである。当時私は大学2年だったから、それから数えて50年である。彼のデビューの年だったのだ。

彼は広いステージにギター一本もって登場し、2時間半のステージを休憩も入れることもなく、一人で歌い切ったことを強烈に記憶している。

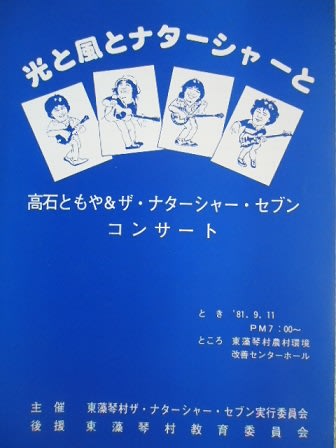

※ 東藻琴村で開催した時と同じメンバー4人が写っている写真です。

それから私はオホーツク管内に職を得たのだが、オホーツク管内では高石ともやの熱狂的なファンがいて、小さな会場での彼のコンサートが時折り開催されていた。津別町、置戸町、生田原町…、私はそれらが開催されるたびに駆け付けていた。

そして、いつかは自分も開催してみたいという夢を持っていた。

チャンスは意外な形でやってきた。

1980年に、私は東藻琴村という小さな村の社会教育を担当する職員として派遣された。

村の青年や元青年たちと交友を深める中で、私の夢を語った。「高石ともやのコンサートをやってみたい」と…。高石ともやを知る者はほとんどいなかったが「やってみよう!」と数人の賛同を得た。そこからさらに仲間が膨らみ合計16人で「ザ・ナターシャー・セブン実行委員会」を結成してスタートした。

私をはじめそれぞれ仕事を持っているので、仕事を終えてから手分けてして前売り券の販売に奔走した。

一般の前売り券を2,000円に設定したので、採算ラインを120万円とみて、600枚を売りさばくことを目標とした。村の人口が2,900余人ということを考えると相当に高いハードルだった。当然のように休日も村内外を走り回り、毎年夏に家族旅行をしていたのも返上して前売り券の販売に奔走した。

結果、実行委員各位の奮闘もあって、売上高が130万円を突破することができた。

※ 私たちが開催したコンサートのプログラムです。

意気上がる実行委の面々は、当日通常のステージは使わず、農業をしている若者たちが野菜を詰め込むコンテナを並べてステージを作り、白樺の木でステージを飾った。これには高石たちも大感激だった。(当時の写真をお見せできないのが残念!)

観客のほとんどが高石やナターシャー・セブンは初めてだったが、初めから終わりまで笑いと歓声に包まれた素晴らしいコンサートとなった。

その夜、ナターシャー・セブンの面々と実行委員で行った打ち上げ会はいつ果てるともなく続いたのだった。

そしてわずかな利益は、会場を無料提供してくれた村当局に寄付させていただいた。

この時の体験は、私の中でも強烈な体験の一つとして記憶に刻まれている。

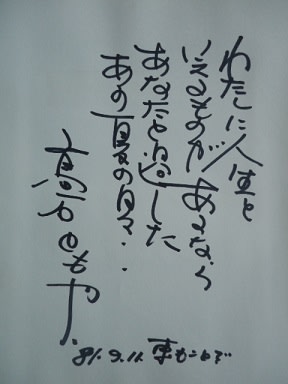

※ 打ち上げの時に書いていただいた高石さんの色紙です。

話はまだ続く。

翌々年の1983年3月、今度は私の仕事に関連して村の成人大学講座の講師として「高石ともや」氏を招請したのだ。これは私の東藻琴村での最後の仕事ともなったのだが「たくましく豊かな青少年を育むために」というテーマの最終回の講師として高石氏に「自然と歌と子育てと」と題してお話していただいた。

身体の弱い娘さんの子育てを努めて明るく語った姿が印象的だった。もちろん彼の歌も披露してくれ、聴講した人たちは大満足だったようだ。

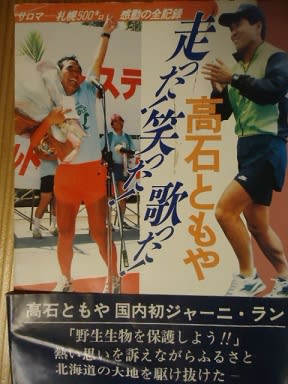

時代は下って1994年、私はオホーツク海がほど近い能取小学校という学校に勤務していた。そこにニュースが飛び込んできた。高石ともやさんがサロマ湖100キロマラソンを完走した後、常呂町から札幌市までのワイルドランを決行するというニュースだった。私の勤務する学校はそのコース上にあった。

ピンとくるものがあった。「そうだ!子どもたちと高石さんを応援しよう!」そう思い立った私は、高石さんの事務所に連絡し、快諾を得た。それから子どもたちに高石さんの持ち歌である「私の子どもたちへ」(高木透 作詞・作曲)という歌を教え、全校集会時にみんなで練習を重ねた。

生きている鳥たちが 生きて飛びまわる空を

あなたに残しておいて やれるだろうか 父さんは

目をとじてごらんなさい 山が見えるでしょう

近づいてごらんなさい コブシの花があるでしょう

当日は小雨降るあいにくの天気だったが、子どもたちは高石さんが走ってくるのが見えると大きな声で「私の子どもたちへ」を歌い始めた。近づいてきた高石さんは顔をくしゃくしゃにして喜びを表した。そして、今度は彼が自身の歌である「陽気にゆこう」を歌ってくれたのだった。

僅かな時間の触れ合いだったが子どもたちにも大きな思い出となったようだ。

このワイルドランは「北海道新聞野生生物基金」に協賛するものだったこともあり、事後北海道新聞社は一冊の本を刊行している。名付けて「高石ともや 走った!笑った!歌った!」というものだ。その最初の部分に、能取小学校のことが取り上げられている。特に私に関した記述を抜粋してみる。

〇〇先生は、94年4月に小清水小学校から転任してきたばかりで、自ら「新米教頭奮戦記」として「能取の風」と題するワープロ打ちのお知らせを作っている。その17号で、父母向けに次のように記している。

「海あり、山ありの自然いっぱいの中で育つ子どもたちにあらためて自然とは何かを問いかける良い機会になるのではないでしょうか」

子どもたちの感想文もたくさん掲載していただいた。

※ 北海道新聞社が刊行した「高石ともや 走った!笑った!歌った!」の表紙です。

翌1995年、高石さんは網走でミニライブを行った。(何かの行事のゲストだったのかもしれない)当然私はそのライブに駆け付けた。ライブを楽しんでいるときだった。高石さんは客席の私を見つけて、「ステージに上がれ!」というではないか。驚いたが指示に従った。すると、前年子どもたちと歌った「“私の子どもたちへ”を一緒に歌おう」というのだ。

私は喜んで高石さんと一緒に歌わせてもらった。

以来、札幌駅での「10時間ワンマンライブ」や彼が札幌に来た時にはコンサートに足を運んでいるが、私は敢えて彼に親しそうに近づくようなことはしていない。

フランクな方で、誰とでもフレンドリーな高石さんには多くの知己がいるはずだから、私が馴れ馴れしいような態度をすることは、彼にとって迷惑だろうと思うからだ。

私の中で、彼とのそんなひと時があったと、記憶の中に留めておきたいと思っている。

自慢めいた話を長々綴ってきましたが、お付き合いいただきありがとうございます。

12月19日(月)夜、道新ホールで「デビュー50周年記念 高石ともやフォークコンサート」が開催され、多くの同年代のファンたちと一夜を高石ともやワールドに遊んだ。

ともやはいつものステージがそうであるように、開演の15分も前にふらーっと登場し、歌い始めた。開演を待つファンが退屈だろうからと…。相変わらずのフランクさである。

そして開演時間の18時30分になると、北海道ネットワーク代表の小川巌氏をステージに招いた。今回のコンサートが「北海道新聞野生生物基金」のチャリティーを兼ねていることから、来年(2017)実施予定の「フラワーソン2017」についてPRした。

高石は以前から「北海道新聞野生生物基金」に協賛して、北海道内をワイルドランと称して走りながら応援している。その一環としての小川氏とのトークだったようだ。

続いて、ゲストとして呼ばれた同じくフォークシンガーのなぎら健壱がステージに登場した。名付けて「高石・なぎらの『フォーク史 一口講座』」と称して、フォークソングの歴史を振り返りながら二人でボブ・ディラン、ピート・シガー、トム・パクストンなど往年のアメリカンフォークを二人でハモった。

その後、事前のリーフレットでは知らされていなかったが、高石はステージから退場し、なぎら健壱のソロステージとなった。これには私はやや不満だった。というのも、なぎらファンには申し訳ないが、彼の歌にはほとんど興味がないのだ。彼のフォークに関する蘊蓄には耳を傾けても良いと思うが、彼の歌をプロのレベルとはどうしても思えないのだ。

そのなぎらの歌を5曲も聞かされたのは少々辛かった。「えっ?私は高石の歌を聴きに来たのに…」と。

最後は待望の高石のソロステージだった。

彼は今年75歳を迎えたという。彼のもう一つの顔、マラソンランナーとして今年もホノルルマラソンを完走したという。40年連続だそうだ。

そうした強靭な体力が彼の声をも支えているのだろうか?まったく声量の衰えを感ずることなく、高石特有の語りと共に次々と持ち歌を披露してくれた。

高石は会場のファンと一緒に口ずさむことを好み、その誘い方もとても自然である。私たちは彼の歌を何曲も彼と一緒に歌った。

曲の合間に、彼と一緒に活動してきた北山修、亡くなった永六輔や加藤和彦などとの交友について語った。

高石ともやは私にとって特別なシンガーである。何せ、彼のコンサートをプロデュースした経験もあるのだから…。その経緯については、明日の記述することにしたい。

なぎら健壱の闖入によって、高石の歌をたっぷりと味わったとは言い難かったが、久しぶりに、相変わらずの彼の語りと歌を聴くことができた素晴らしい夜だった。

北大の公開講座「明日の観光を考える」の第6 講が12月15日(木)夜にあった。

講座は、前半を前回講師の石黒侑介准教授が務めた。

石黒氏は私たちに出した課題について、受講者が提出した回答を紹介した。課題は次のようなものだった。

【課題】政府が成立を目指す「統合型リゾート(IR)推進法案」(いわゆるカジノ法案)について、賛成・反対を明確にした上で、その論拠を含め、自由に記述ください。

私は、前回レポしたように課題が政治的色彩を帯びていると考え、回答を差し控えたが、受講者からの回答は意外と多かったようだ。

その傾向であるが、賛成派と反対派の割合はおおよそ1対2で法案に反対と考えた方が多かったようだ。

反対する理由は、やはりカジノによる風紀の乱れを心配する意見が多かった。また、カジノそのものが世界各地に乱立し、すでに利益構造が崩れつつあり、それほどのメリットが見込めないといった意見が目立った。

ここで講師の石黒氏も、自身の立場を明確にしておきたいと述べ、基本的には「反対」の立場であるとし、その理由を次のように述べた。

① IR(統合型リゾート)への理解促進をおろそかにしている感が否めない。

② 経済波及効果が前食い、横食いにならないかの検証が必要

③ 「雇用のニーズ、供給源があるのか」の検証が必要

④ 市場の成熟化にIRという資源が適合するか疑問

といった理由から反対を表明された。

IR法案自体は国会の議決を経たと報道されている。実際に国内に統合型リゾートが設立されるのはまだ先のことのようだが、推進に当たっては反対論にも十分に耳を傾けながらコトを進めることが必要であろう。

続いて、本講座最後の講師である八百坂季穂特任教授は「世界遺産マネジメントと観光開発」と題して講義された。

「遺産マネジメント」とは、自然・文化遺産の保護・保存・保全について、提言したり、実際に指導したりすることを指すようである。

※ 八百坂特任教授の写真をウェブ上から拝借しました。この頁の他の写真も同様です。

八百坂氏たちは、「遺産マネジメント」を推進にあたり、人間が利用するために、遺産に手を加えつつ価値を護っていく保全に力を入れ、その保全ために「住民主体の観光開発」、「官民協働」、「屋根のない博物館」を目ざして、実際にフィールドワークを展開しているということだった。

※ 八百坂氏のフィールドワークの対象となったフィジー諸島及びオバラウ島の位置です。

八百坂氏のフィールドワーク先は、フィジー諸島の一つ「オバラウ島」に遺る旧イギリス領時代の建築群だそうだ。ここの建築群ほ護るために、先述したような観点から提言し、また住民に対する指導もされているようだ。

そうした説明を受けた後に、課題が提示された。その課題とは、

【課題】「リビング・ヘリテージ」の保全において、なぜ「コミュニティ・ベースド(住民主体)」が重要なのか?

一見、易しそうで、実は難しいこの課題に対して、私は下記のような回答を八百坂氏に書き送った。

課題に対して、まずワードについて私自身の理解を明確にしたうえで回答を考えていくことにします

「リビング・ヘリテージ」ですが、日本語訳では「生きている遺産」と訳されます。このことは、「人々がそこで生活しながら遺産を護っていく」ような形態と理解します。

さらに「コミュニティ・ベース」とは、先生の注釈にもあるとおり「住民主体」ということになると、与えられた課題を次のように解釈したいと思います。

「世界遺産に値する地域に住み、そこで生活をしながら遺産を護っていくためには、なぜ住民が主体となってその取り組みを進めることが重要なのか」と理解して論を進めます。

※ オバラウ島に遺された旧イギリス領時代の街並みです。

人々がそこで生活しながら遺産を護っていくということは、そこに生活する人たちが遺産の価値を十分に認識し、理解していることが必要不可欠なことだと思います。価値を理解することによって、はじめて積極的にその遺産を護っていこうとする意志や意欲も生まれるものと思われます。

住民の理解を図っていくためには、住民の学習が必要となってきます。その学習はけっして上からの押し付けではなく、住民自身がその価値に気付いていくような学習でなければなりません。そのためには、例え時間がかかろうとも粘り強く、息長く続けることが必要です。となると、識者からの伝達的な学習だけではなく、住民同士の相互学習もまた求められると思われます。

先生が話されていましたが、発展途上国においては国のエリートたちが上意下達方式でものごとを進めがちであるということですが、それでは真の意味での「リビング・ヘリテージ」とはならないと思われ、そこに住む住民も積極的に遺産を護っていこうとする意志が育たないものと思われます。

住民が遺産の価値を認識し、理解を深めることによって、住民自身が積極的・主体的にら遺産を護るという体制が構築できるものと思います。

※ こちらもオバラウ島の教会や集会施設の遺産だと思われます。

正直言って、あまり自信のない回答である。課題に対して正対しているかどうか自信がないのである。それでも一応、自分に課した義務(?)として提出することにした。

はたして他の方々の回答はどのようなものなのだろうか?そして、そのことに八百坂氏はどのような反応をするのだろうか?最終回の講義も興味深い。

12月13日(火)午後、札幌大学において「札幌大学・森林総合研究所合同公開講座」という催しに参加した。

この講座は、主催する両者の研究者がそれぞれ研究の一端を市民に公開するという講座である。

今回、札幌大学は札幌大女子短期大学の横島公司助教が「幕末維新期の松前藩と箱館戦争」と題して、森林総合研究所は森林育成グループの津山幾太郎主任研究員が「気候変化と植物の分布」と題して、それぞれ講義した。

はじめに講義した津山氏の講義も興味深かったが、地球温暖化が植物の分布を変化させるということについては、ある程度私の中に予備知識もあり、予想していたことでもあったので、ここでのレポは割愛する。

続いて、横島氏が講義した松前藩の話は私にとってかなり興味深い内容であった。というのも、道内唯一の藩でありながら、その実態についてあまり知識がなかったからだ。

※ 講義された札幌大女子短期大学の横島公司助教です。

松前家の起源は1400年代に遡るという。14世紀ころから和人が蝦夷島の南部に集住し始めたのが始まりとされる。その中から、藩祖として武田信広が登場し、周りを平定していったそうだ。

そして1600年代の秀吉による小田原征伐に参陣し、大名として認められたという。

また、関ケ原の戦いにも東軍として参加したことで、江戸時代まで生き残ることになり、その頃、「松前」と改名もしたようだという。

大名とは認められたものの、石高によって藩の格が定められていた江戸時代にあって、米の収穫が皆無の藩は松前藩以外にはなく、「無高大名」と呼ばれ格下扱いだったようだ。

さらに、先住民族であったアイヌ民族が度々蜂起して松前藩に反抗するために「北方は不安定」と幕府に思われていた節があったそうだ。

そうした中で1829年、第9代藩主・松前章広の息子として松前崇広が誕生する。崇広は名君の誉れ高く第12代藩主に就くと次々と藩政を改革し、幕府にも注目される存在となった。そして異例中の異例の出来事として崇広は1863年、幕府老中(陸海軍総奉行兼任)に抜擢されたという。歴史に疎い私であるが、松前藩から老中に就いた藩主がいたとは初耳だった。

※ 第12代松前藩主にして、江戸幕府老中を務めた松前崇広の姿です。

崇広は懸命に職を務めようとしたが、時代が悪かった。1854年にはペリーの来航などもあり、世情が騒然としていた。世の中は佐幕派と討幕派に分かれ「血で血を洗う権力闘争」の真っただ中だった。幕府は長州征伐を仕掛けるものの失敗に終わり、1865年その責任を問われ罷免された。その職に留まったのはわずか2年という短さだった。失意の崇広は翌1866年熱病にて死去したという。

崇広亡き後の松前藩は、藩内の権力闘争に明け暮れ藩が再びまとまることはなかった。

そんな中、1868年10月榎本武楊率いる旧幕府軍が函館五稜郭に「蝦夷共和国」を樹立した。そして松前藩に降伏を迫るも、松前藩はこれを拒否する。そのため土方歳三を隊長とする「蝦夷共和国」軍は松前城を攻め、1868年11月5日これを陥落し、ここに松前藩は消滅に至った。

※ ご存じ土方歳三の写真です。この写真は必要なかった?

常に小藩の悲哀を味わい続けた松前藩であるが、例え一時とはいえ藩主・崇広が江戸幕府の老中の任を担ったという事実は「もう少し知られてよいのでは…」と講師の横島氏は語ったが、私もそう思いながら興味深く伺った講義だった。

砂川大橋 ⇒ 石狩川橋 実施日 ‘16/12/15

この日の後半はライブレポでも報告のとおり、悪戦苦闘の連続だった。目前に横たわる風倒木、さらには笹の上に乗った雪に悩まされた。まともな昼食も摂らずに進み続けたが、時間切れのために目標にわずか到達できず、この日の行動を終えた。

※ この日は後半になってもこうした風倒木に悩まされました。

この日二つ目の掘割を迂回し、石狩川河岸の灌木地帯に入ったところで、昼食休憩を取ることにした。

昼食といっても、座るところもなく、持参したスープにお湯を注ぐのも大変と思い、私の好物である北海道銘菓の「ミルクカステーラ」を温かい紅茶で流し込むだけで済ませた。

この日は、この冬でもかなり寒い日だった。しかし、行動しているときはまったく気にならなかった。ところが休憩をしていると体が冷えて、気温の低さを実感した。休む時は対策が必要だと思った。

※ 中には写真のように根こそぎ倒れている木も目立ちました。

休憩を終えて、前進を始めて間もなく、この日3度目の掘割に遭遇した。この掘割は前の二つの掘割に比べると細い流れで、水面を見ると凍っている部分もあった。

「これは渡れるかもしれない」と思い、水面に降りて行った。凍っているところをストックで突くと大丈夫そうだった。そろりと氷の上に乗った。するとなあ~んと!氷が割れるではないか!慌てて対岸に渡り、事なきを得た。氷の張り方がまだ十分ではなかったようだ。

※ 写真の黒く写っている部分が私の踏み抜いた氷の跡です。下の写真はそれを近接して写したものです。

そこから間もなく、砂川大橋と石狩川橋の間に架けられている「滝新橋」を12時50分に通過した。この辺りでコースの2/3付近を通過したことになる。

※ 「滝新橋」を遠くから撮ったものと、近接して下から撮ったものです。(下の写真)

灌木の間をどうすり抜けるのか、風倒木をどう避けて前へ進むのか。私はそのことに体力的にも、精神的にも疲れを感じ始めていた。そこで河岸から少し離れ、灌木地帯の外へ逃れることにした。

しかし、そこにも問題は残っていた。笹原(ササッパラ)が広がっていたのだ。笹原はこの季節はかなり厄介である。というのも、笹の葉に雪が乗っかっていて、そこへ踏み込むと大きく陥没してしまうのだ。ところによっては私の膝頭くらいまで雪の中に埋まってしまい困難を極めた。

※ 前を塞ぐイタドリは中空なので、下の写真のようになぎ倒しながら前進しました。

※ 良く写っていませんが、笹原では何度も何度も足を取られました。

灌木地帯もダメ、笹原もダメ、苦しい展開となったが、前へ進むしかない。時間はかかるが、ひたすら前へ歩を進めた。

この日は天気が目まぐるしく変わった。太陽が出ていたと思うと、雲が全体を覆う。ときには雪が降ってくる、といった変わり具合だった。ただ、風がほとんど吹いていなかったのが幸いした。これまでの経験では、冬の場合は風が一番の大敵だと思っているからだ。

風が吹いていなかったために手袋を外してライブレポをそれなりに発信することもできた。

※ 新十津川の市街地に近くなると、河岸もこのように整備されていました。(パークゴルフ場?)

笹原に足を取られながら格闘していると、広く広がった雪原に出た。どうやら新十津川に至り、河岸を公園として整備しているところのようだった。

雪原の向こうにはゴールの「石狩川橋」(と私は思っていたのだが)も見えてきた。

間もなく、「徳富川」が石狩川に注ぐ河口に至るに違いない。

その徳富川を迂回するために、かなり遠回りをしなければならないコースなのだが…。

※ 遠くに見える橋は「石狩川橋」だとばかり思っていたのですが…。

私は雪原を河口目ざして前進した。ところが徳富川河口になかなか至らない。

そうしてかなり進んだときに、見えていた橋が「石狩川橋」ではなく、徳富川に架かる「新十津川橋」だったことが判明した。

そう分かった時点でも、私のゴールは「石狩川橋」と考えていた。そのとき14時30分頃だったと思う。ここから「新十津川橋」を渡り、再び石狩川河岸に近付いた後「石狩川橋」を目ざしたとしたら、まだ1時間30分程度を要する。

「石狩川橋」の近くのバス停から滝川駅へ向かうバスは、15時27分と16時59分がある。「新十津川橋」を目ざして進んでいるとき、この時期に16時を過ぎると辺りは暗くなってしまう。そこまで雪と格闘する必要があるのか?自らに問うたとき、「無理することはない。残りは次回に回し、15時27分のバスに乗るべきだ」との結論に達した。

そう結論を出した途端、急に空腹を覚えた。河岸公園の東屋があったので、そこでカップスープに冷めかけたお湯(熱湯ではなかった)を注ぎ、調理パンをスープで流し込んだ。

※ 「徳富川」に架かる「新十津川橋」の袂でこの日のスノーシューを外しました。

そうして15時10分、「新十津川橋」の袂でスノーシューを脱いだのだった。

この日歩いた歩数の総計は18,827歩だったので、スノーシューでの歩数は17,000歩前後だと考えられる。そうすると、スノーシューで進んだ距離は10キロ程度ということになりそうだ。

※ 「新十津川橋」の上から撮った「徳富川」の様子です。

久しぶりの石狩川河岸トレッキングだったが、河岸の状況がかなり難しくなっていることを実感した。こうした状況が変わらないとしたら、この日以上の距離を一日の行動距離として設定することは無理だろう。慎重にこの後の計画を練りたいと思う。

砂川大橋 ⇒ 石狩川橋 トレッキング実施日 ‘16/12/15

久しぶりの石狩川とのご対面だった。石狩川は思っていたより速い速度で流れているように見えた。およそ1年ぶりの石狩川河岸トレッキングに張りきった私だったが、その前に横たわっていたのは…。

※ この石狩川は最初に対面した石狩川ではなく、川幅が広くなってからの石狩川です。

朝、6時42分札幌駅発の電車に乗り、8時04分に目的地の砂川駅に降り立った。

この日のスタート地点である「砂川大橋」まではマップ上で目測したところ2キロ以上あった。めったに使うことはないのだが、少しでも早くスタートするためにタクシーを利用して「砂川大橋」の袂に着いた。

※ タクシーで降り立ったときの「砂川大橋」の袂で撮ったものです。

8時40分、橋の袂でスノーシューをつけ、石狩川河岸に向かって行動を開始した。

雪面を踏み込んだときの沈み込みは思ったほど深くはなく、くるぶしが隠れる程度だった。

灌木の間を抜け、今春以来の久しぶりの石狩川との対面だった。

「あれっ?ずいぶん川幅が狭いな」と思った。ところがよく観察してみると、川中に中島があったため、私が見ていたのはその一方の流れだったのだ。

※ スノーシューを付け、スタート直後の踏み跡の様子です。それほど深く沈み込んではいません。

※ 最初に目にした石狩川の流れです。ずいぶん川幅が狭くなったと錯覚しました。

河岸(右岸)に沿って遡行を開始した。イタドリが密生していたり、灌木が茂っていたりする中を進んだ。

30分ほど進んだとき、「袋地沼」から流れ出る掘割が現れた。流れは凍っていなくて、幅も広くとても渡ることのできない掘割だった。

※ この日最初に現れた掘割です。掘割というよりは立派な川の流れですね。

掘割の流れに沿って堤防まで戻らねばならなかった。9時15分、掘割の水量を調節する「袋地樋門」を通過した。

再び石狩川河岸に近付き、川面を見ると、全体に薄い氷状のものが浮かんで流れていた。水面が凍る前の状態なのかもしれない。その氷状のものがかなり速く移動していく。下流と比べると、川の流れも速くなってきたのかもしれない。

※ 堤防のところに設置されていた「袋地樋門」です。

※ 石狩川はこのような薄い氷状のものが浮かび、けっこうな速度で流れていました。

河岸を前に進むのだが、灌木の密度が濃くなってきた。その上、横たわる風倒木の数が増えてきた。風倒木を乗り越えて進むのは難しい。迂回しなければならないところが何度もあった。

灌木地帯、さらには風倒木との苦闘を続けること1時間強、川向に大きな流れが石狩川に注いでいることが確認できた。マップを確認してみると、それは「空知川」との合流地点だった。

※ こうした風倒木が次から次へと現れて私を悩ませました。

※ 風倒木は根こそぎ倒されているものが多く、私の前に小山のように立ちはだかりました。

※ 石狩川の向こうに見えるのが空知川の流入口です。

それからも私の行く手を妨げる風倒木に悩まされながらの前進が続いた。

手つかずの河岸は、ただ無秩序に灌木が茂り、風倒木が横たわるだけで写真に撮るような光景にも巡り合えない。そんな中では、木の枝全体に雪が張り付いた光景が妙に鮮やかに目に映った。

※ 写真のような樹氷(と称してよいのでしょうか?)がとても鮮やかでした。

遅々とした前進だったが、それでも確実に前へ歩を進めていると、この日2度目の掘割に遭遇した。この掘割もかなり大きく、水面も凍っていなかったために渡ることはできず、迂回するしかなかった。

この掘割をマップで確認すると、ちょうどこの日の予定の中間地点あたりだった。

11時25分、この掘割の水量を調節する樋門(名称は確認できなかった)を通過した。

※ この日、二度目に現れた掘割です。この時期ではまだ氷は張っていませんでした。

※ やはりここにも樋門が…。

(続きは明日の後編に)

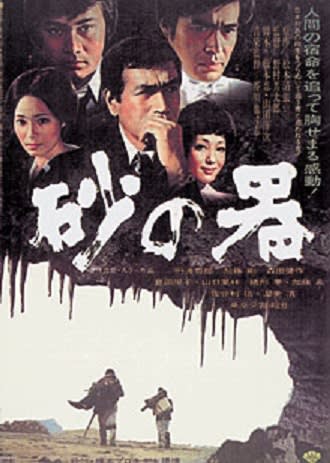

ご存じの社会派ミステリー作家として名高い松本清張の代表作の映画化である。「めだかの学校」の12月の「映画の中の北海道」の上映作品として取り上げられた。私はこの映画を上映するにあたっての案内役(ナビゲート)を務めた。

※本来なら昨日実施した「冬の石狩川河岸を遡る13」をレポするところだが、それ以前に参加した講座のレポを先にすることにしたい。

12月12日(月)は、 「めだかの学校」の「映画の中の北海道」を上映し、観賞する日だった。今回の上映作品は、松本清張原作[砂の器」だった。

私はこの映画の案内役をすることを数か月前に指名されていた。

以来、私は原作を2度精読し、DVDを3度視聴して、映画についての理解を深め、どのように案内したら受講者に喜ばれるか構想を練った。

その結果、受講者に対して次の3点を私の疑問点として提示し、私なりの回答を紹介させてもらった。

その3つの疑問点とは、

① 「砂の器」は清張作品の中でも、なぜ代表作の一つと言われるようになったのか?

② 社会派ミステリー作家と称される松本清張は、この作品で何を社会に問おうとしたのか?

③ 原作は文庫本で800頁を超える長編であり、複雑かつ難解なストーリーであるが、それを2時間超の映画に仕立て上げることができた要因は何か?

※ 主演の丹波哲郎(今西刑事役)を補佐する森田健作(吉村刑事役、現千葉県知事)の若き姿です。

一つひとつの回答は控えさせていただくが、私の数少ない松本清張作品の読書体験から言えることは、松本清張の「着眼点の素晴らしさ」が挙げられる。特に、「点と線」、「砂の器」はその着眼点、さらには構成力、共に素晴らしく、清張が推理作家としての地位を確立するうえで重要な作品であると言われている。

また、清張は社会的不正や社会的弱者に対するまなざしをいつも持っていたようである。

本作品の中でもそれは表れていたし(ハンセン氏病に対する社会の扱い)、映画においてはさらにその点が強調されたものとして仕上がっている。

さらに、この映画は監督・野村芳太郎、脚本の橋本忍、山田洋二の手によって、大胆に構成を分解し、再構築させることによって、原作以上に魅力的なものへと引き上げたような印象を私はもった。

また、この映画の中で主演の丹波哲郎(刑事:今西栄太郎役)の意外ともいえる(失礼!)熱演が印象深かったし、子役の春日和秀(幼少時の和賀秀良役)のセリフは一切無いのだが、眼だけで演じていた(目力?)のが印象的だった。

※ ハンセン氏病の父(加藤嘉)に従い、全国を放浪する息子(春日和秀)です。

そうしたことを、エピソードを交えながら受講者に話し、某大学の映画研究者が「『砂の器』は日本映画の最高傑作のひとつである」と発表していることを紹介して映画を観ていただいた。

私のナビゲートは、幸い仲間内から好評をいただいた。お世辞が含まれていたとはいえ、悪い気はしなかった。

嬉しかったこととして、帰りのエレベーターの中で、受講者の一人が「やあ、今まで観た『映画の中の北海道』の映画の中で一番良かった」というお話をいただいたことだ。その要因は映画が持っていた力に他ならない。

しかし、そのことに多少なりともお手伝いできたのかな?と思えたことが嬉しかった…。