平取町産トマトジュース「ニシパの恋人」を愛飲している。ところが、今年は品薄のためか取り寄せすることができなくなった。そこで今日、平取町まで走り、現地で一年分の「ニシパの恋人」を購入してきた。

もうかれこれ10年近くになると思う。我が家では毎朝、平取町産トマトジュース「ニシパの恋人」190gの缶入りジュースを妻と二人で飲むことが習慣となっている。

私にとっては「ニシパの恋人」を飲むことがいわば一日の始まりのルーティンなのである。

ところが今年に入り、「ニシパの恋人」の製品の一部に黒色の異物が混入していたとして、回収騒ぎが勃発した。そのため、いつもお取り寄せで購入していた「ニシパの恋人」が購入できなくなってしまった。

そのため我が家では某メーカーのトマトジュースに切り替えたのだが、長年慣れ親しんだ「ニシパの恋人」とは、風味も、味も、そして色合いもどうも馴染めなかった。

そのことを妻に話すと、地元では住民向けの販売をしていると聞いた。

そこで今日(9月27日)、平取町まで車を走らせ、平取町農協店舗で190g缶×30個詰めの箱詰め12箱(計360缶)を購入してきた。これで一年間は安泰である。

我が家から平取町まで約110キロ、行きの道中は穏やかな天気でドライブも楽しかった。(帰路は一時雨に見舞われたが…)出不精の妻と外出するのは、久しぶりだったが、たまあ~に二人のドライブもいいものだ。

※ 農協の店舗に山積みにされていた「ニシパの恋人」の箱詰めです。

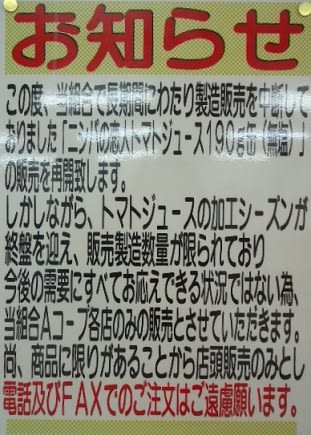

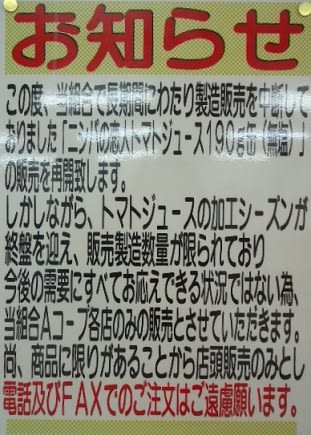

※ 店内には写真のような断り書きで掲示されていました。

購入の目的はすぐ終わった。せっかく平取町まで来たので、ちょっと町内を散策した。

平取町は義経伝説が伝えられる地である。そこで町の郊外にある義経神社と義経資料館を訪れた。義経が実際に平取町を訪れたのかどうか、その真偽のほどは定かではないが、地元の人たちがそうした言い伝えを大切にしていることが、神社の境内の様子や資料館を整備していることから伺えた。

※ 義経神社の本殿です。

※ こちらは義経資料館の建物です。

昼は予めネットで調べてきた「ニシパの恋人ランチ」なるものを食した。

「ニシパの恋人ランチ」は、町内のご当地グルメとして売り出すべく、五つの飲食店がそれぞれ個性豊かなメニューを用意しているという。

その定義はパンフによると、次のようである。◆お米は平取産を使用する。◆お肉は「びらとり和牛」、「平取産黒豚」の肉いずれかを使用する。◆びらとりトマト又はびらとりトマトを使用した加工品を使用する。◆野菜は、季節に合わせた平取産野菜を使用する。◆所定の「のぼり」を立てる。◆価格は全店980円(税込)という制約の中で、各店が知恵を絞っているようである。

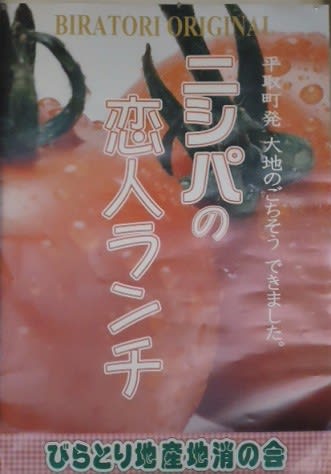

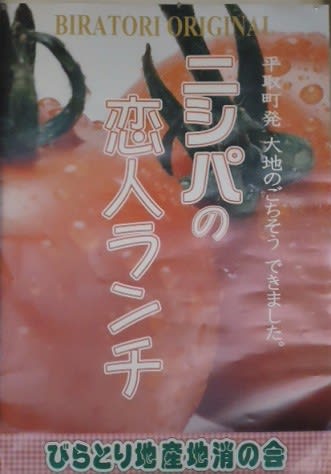

※ 店内に掲示されていた「ニシパの恋人ランチ」のポスターです。

私たちは街中にあった「味処いこい」で昼食を摂ることにした。

「味処いこい」の「ニシパの恋人ランチ」は「トマトと黒豚のマリアージュ」と銘打ったものだった。そこには、次のような説明書きがあった。

「平取産黒豚とトマトの好相性をワンプレートに黒豚のハンバーグにトマトソースをかけトマトを表現。日高山脈をイメージしたご飯と横に添えたポークチャップに沙流川(黒豚のカレー)のせせらぎを表現しました。デザートには自家製トマトのシロップ煮です。オーブンでじっくり焼き上げるため約20分くらいかかります」とあった。なかなかの凝りようである。

説明書き通り、およそ20分後に「ニシパの恋人ランチ」味処いこいバージョン「トマトと黒豚のなマリアージュ」が運ばれてきた。

凝りに凝った(?)マリアージュだったが、アイデア倒れにならず、味も私の好みに合ったものだった。特に私にはトマトソースを絡めたポークチャップが私好みだった。

※ これが噂(?)の「トマトと黒豚のマリアージュ」です。ちょっと大写しにして…。

トマトづいた私は、トマトジュース「ニシパの恋人」を使用したという「真っ赤なトマトの完熟アイス」なるものを求めて、町の商工会の事務所へ行ってゲットした。(250円)

しかし、こちらはあるいはアイデア倒れになるのでは、という思いを強くした。まずアイスの色がトマト色(赤色)ではなくオレンジ色に見えるのだ。さらに舌にのせてみてもトマトの味や風味が感じられないのだ。これはどうかなぁ~?

※ 「真っ赤なトマトの完熟アイス」のパックです。

※ 「真っ赤なトマトの完熟アイス」の上蓋を取るとオレンジ色のアイスが現れました。

とトマト尽くしの一日を過ごした私たちだったが、帰り道に平取町の畑を眺めながら帰ってきたのだが、他の地域と比べて圧倒的にトマトを栽培するビニールハウスが多かったことが印象的だった。

※ 林立するトマトを栽培するビニールハウスです。

※ なお、商品名の「ニシパの恋人」の“ニシパ”とは、「平取地方で先住民族が長老をekas(エカシ)、旦那、紳士、金持をNISPA(ニシパ)といいます。その言葉を使い首長(親方)が健康を守るためトマトを恋人にしたことを表現している」と缶に印字されていた。

もうかれこれ10年近くになると思う。我が家では毎朝、平取町産トマトジュース「ニシパの恋人」190gの缶入りジュースを妻と二人で飲むことが習慣となっている。

私にとっては「ニシパの恋人」を飲むことがいわば一日の始まりのルーティンなのである。

ところが今年に入り、「ニシパの恋人」の製品の一部に黒色の異物が混入していたとして、回収騒ぎが勃発した。そのため、いつもお取り寄せで購入していた「ニシパの恋人」が購入できなくなってしまった。

そのため我が家では某メーカーのトマトジュースに切り替えたのだが、長年慣れ親しんだ「ニシパの恋人」とは、風味も、味も、そして色合いもどうも馴染めなかった。

そのことを妻に話すと、地元では住民向けの販売をしていると聞いた。

そこで今日(9月27日)、平取町まで車を走らせ、平取町農協店舗で190g缶×30個詰めの箱詰め12箱(計360缶)を購入してきた。これで一年間は安泰である。

我が家から平取町まで約110キロ、行きの道中は穏やかな天気でドライブも楽しかった。(帰路は一時雨に見舞われたが…)出不精の妻と外出するのは、久しぶりだったが、たまあ~に二人のドライブもいいものだ。

※ 農協の店舗に山積みにされていた「ニシパの恋人」の箱詰めです。

※ 店内には写真のような断り書きで掲示されていました。

購入の目的はすぐ終わった。せっかく平取町まで来たので、ちょっと町内を散策した。

平取町は義経伝説が伝えられる地である。そこで町の郊外にある義経神社と義経資料館を訪れた。義経が実際に平取町を訪れたのかどうか、その真偽のほどは定かではないが、地元の人たちがそうした言い伝えを大切にしていることが、神社の境内の様子や資料館を整備していることから伺えた。

※ 義経神社の本殿です。

※ こちらは義経資料館の建物です。

昼は予めネットで調べてきた「ニシパの恋人ランチ」なるものを食した。

「ニシパの恋人ランチ」は、町内のご当地グルメとして売り出すべく、五つの飲食店がそれぞれ個性豊かなメニューを用意しているという。

その定義はパンフによると、次のようである。◆お米は平取産を使用する。◆お肉は「びらとり和牛」、「平取産黒豚」の肉いずれかを使用する。◆びらとりトマト又はびらとりトマトを使用した加工品を使用する。◆野菜は、季節に合わせた平取産野菜を使用する。◆所定の「のぼり」を立てる。◆価格は全店980円(税込)という制約の中で、各店が知恵を絞っているようである。

※ 店内に掲示されていた「ニシパの恋人ランチ」のポスターです。

私たちは街中にあった「味処いこい」で昼食を摂ることにした。

「味処いこい」の「ニシパの恋人ランチ」は「トマトと黒豚のマリアージュ」と銘打ったものだった。そこには、次のような説明書きがあった。

「平取産黒豚とトマトの好相性をワンプレートに黒豚のハンバーグにトマトソースをかけトマトを表現。日高山脈をイメージしたご飯と横に添えたポークチャップに沙流川(黒豚のカレー)のせせらぎを表現しました。デザートには自家製トマトのシロップ煮です。オーブンでじっくり焼き上げるため約20分くらいかかります」とあった。なかなかの凝りようである。

説明書き通り、およそ20分後に「ニシパの恋人ランチ」味処いこいバージョン「トマトと黒豚のなマリアージュ」が運ばれてきた。

凝りに凝った(?)マリアージュだったが、アイデア倒れにならず、味も私の好みに合ったものだった。特に私にはトマトソースを絡めたポークチャップが私好みだった。

※ これが噂(?)の「トマトと黒豚のマリアージュ」です。ちょっと大写しにして…。

トマトづいた私は、トマトジュース「ニシパの恋人」を使用したという「真っ赤なトマトの完熟アイス」なるものを求めて、町の商工会の事務所へ行ってゲットした。(250円)

しかし、こちらはあるいはアイデア倒れになるのでは、という思いを強くした。まずアイスの色がトマト色(赤色)ではなくオレンジ色に見えるのだ。さらに舌にのせてみてもトマトの味や風味が感じられないのだ。これはどうかなぁ~?

※ 「真っ赤なトマトの完熟アイス」のパックです。

※ 「真っ赤なトマトの完熟アイス」の上蓋を取るとオレンジ色のアイスが現れました。

とトマト尽くしの一日を過ごした私たちだったが、帰り道に平取町の畑を眺めながら帰ってきたのだが、他の地域と比べて圧倒的にトマトを栽培するビニールハウスが多かったことが印象的だった。

※ 林立するトマトを栽培するビニールハウスです。

※ なお、商品名の「ニシパの恋人」の“ニシパ”とは、「平取地方で先住民族が長老をekas(エカシ)、旦那、紳士、金持をNISPA(ニシパ)といいます。その言葉を使い首長(親方)が健康を守るためトマトを恋人にしたことを表現している」と缶に印字されていた。