11時40分、本日の目的地「神納橋」のたもとに着きました。まだこの先まで行くという選択肢もありますが、予定通りに今日はここまでとします。

歩いた距離は18キロです。

後半は堤防ではなく、農道やあぜ道、あるいは国道と、予定外のトレッキングになってしましました。

明日は神居古潭の未知の道を歩きます。

これからバスで深川まで戻り、車をピックアップして温泉に向かいます。

写真は「神納橋」です。

行動開始後4時間が経過しました。その後は大苦戦です。休憩もしましたが2時間で6キロしか進んできません。

途中から堤防かなくなり、水田のあぜ道を右往左往しています。そしてまた国道に追いやられました。このあたりになると、石狩川でも堤防が整備されていないんですね。目的地の「神納橋」まではそれほど遠くはないのでボチボチ行きますわ。

MGCですが、NHKは女子しか中継していませんが、おおよそ順位は決まったかにも思えますが、はたしてこれから大逆転があるのだろうか?

写真は味気のない国道の様子です。

行動開始から2時間が経過しました。距離は8キロを示しています。

前回のときに記しましたが、私はこの石狩川河岸遡行では基本的に左岸を歩いています。(冬のときは基本右岸だったこともあり)今日も右岸の堤防を歩いていたのですが、1時間も経たないうちに国道12号線に追いやられました。石狩川が国道に接近したためです。これが大変でした。歩道はなく、車はビュンビュン飛ばすし、怖くて怖くて…。国道を1時間近く歩かされました。

さらに試練は天気です。降ったり、晴れたり、猫の目のように状況が変わります。その都度、雨具を着たり、脱いだり…。何度繰り返したでしょうか?ただ下のパンツは着脱が面倒なので付けたままですが…。

今日トレッキングをすることには迷いがありました。それは今日MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)があるからです。TV観戦できないのが残念です。持参した携帯ラジオの実況中継を聴きながらトレッキングを続けます。

写真は前回より一段と色濃く色づいた稲穂です。

早朝、札幌から110キロ走って深川橋のたもとに来ています。前回まで石狩川河岸遡行トレックは深川まで到達していたので、その続きをこれから三日間行い旭川までなんとか到達して帰りたいと思っています。

今日は深川市の端というか、神居古潭に入る手前の「神納橋」というところを目指します。距離は石狩川が相当に折れ曲がっているのではっきりした距離は分かりません。まあ、そこそこと思っています。

ところが今朝の天気は時々小雨が降るあいにくの天気です。雨装備でのスタートです☂️少しばっちいですが、これも自然相手ではあり得ることと割り切って行きます。

写真は早朝の「深川橋」です。

およそ一か月前からスポーツチャンネルのDAZN(ダゾーン)と契約してさまざまなスポーツ中継を楽しんでいる。テレビの前に座る時間が増えたのが気になるのだが…。

先ほど、J1リーグの札幌 vs 仙台戦のTV観戦を終えたところである。下位の仙台に対して、札幌らしくない戦いに終始し1対3と惨敗を喫してしまった。今日はホームの厚別での対戦だったので、スタジアム観戦をとも思ったのだがTV観戦で我慢した。

さてDAZNであるが、早くから契約してスポーツ中継を楽しみたいと思っていたのだが、IT音痴の私には契約一つとってもなかなかできずに悶々としていた。そうした中、息子がDAZNと契約していることを知り、彼に全てを任せて無事に契約することができたのである。

DAZNは、サッカー、野球、ボクシング、ラグビー、バスケットボール、モータースポーツ、アメリカンフットボール等々、24の種目をカバーしている。特にサッカーは、Jリーグ(J1、J2、J3)はもちろんのことヨーロッパ各国のリーグ戦もカバーしている。また野球は本場MLBの中継、そして日本のプロ野球リーグももちろんすべて見ることができる。ちょっと不可思議なのはほとんどのスポーツがその種目の統治機構と契約している。(例えばJリーグ、Bリーグ、MLB、プレミアリーグ、セリエA、というように)

ところが日本のプロ野球だけはNPBとの契約ではなく、個々の球団との契約となっている。そこで子細に見てみると、セリーグのヤクルトと広島とは契約を結んでいないのだ。したがってヤクルト vs 広島戦だけは視聴することができないようだ。

最近の私のDAZNの視聴の様子をレポすると、一昨日の夜はプロ野球の日ハム vs 楽天戦、は地上波の中継はなかったがDAZNで中継を楽しんだ。昨夜はJ1の浦和レッズ vs セレッソ大阪戦を観戦した。本日は日本サッカー界のホープ久保建英選手が所属するスペインの一部リーグチーム「マジョルカ」の試合を見た。マジョルカ vs ビルバオ戦において、後半から途中出場した久保選手は抜群のドリブルでPKエリア内で反則を誘いPKを獲得しチームに勝利をプレゼントしたかに見えたが、PKを蹴った選手が失敗して久保の殊勲を台無しにしてしまった。

そして先ほどのコンサドーレ札幌戦の観戦である。

このように書いていると、まるでTVの前から離れることができないTVオヤジみたいだが、私がDAZNに期待しているのは、地上波テレビでは放映されていないコンサドーレ札幌の試合を観戦することである。それ以外に多くは期待していない。TVに縛られては何もできなくなってしまう。そのことだけは気を付けなくては…。

開拓の村ボランティアは現在189名が登録されているという。ボランティア組織としてとても整っている組織との印象を受けたが、そのボランティアの方の一人一人の力量にも素晴らしいものを感じさせられた。

9月12日(木)午後、北海道開拓の村において「道民カレッジ称号者セミナー」が開催された。このセミナーの開催目的は、道民カレッジで学士や修士、博士などの称号を得た人たちが、道民カレッジで学んだ成果を他に生かすキッカケを掴んでほしいという目的でもって開催されていると私は理解している。そこで今回は、「北海道開拓の村ボランティア」の実践に学ぼうというものだった。

セミナーは最初に北海道開拓の村館長の中島宏一氏より、ボランティアの組織や活動内容について説明を受けた。それによると、現在ボランティアとして登録している人は189名で、最高齢は87歳、平均年齢は71.8歳という高齢者の集まりであるとされた。

※ 中島宏一開拓の村館長の話を聞く受講者たちです。

北海道開拓の村は昭和58年に開館(開村)したが、職員不足を補う目的でもって昭和62年からボランティア制度を導入したということだった。当初は文字どおり職員不足を補う助手的立場であったが、平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災において自然発生的に、自らの創意工夫で活躍したボランティアの存在によって、ボランティアそのものの質の変化があったという。以来、開拓の村においてもボランティアが助手的立場ではなく、自分たちで創意工夫し、より良い開拓の村の在り方について提言し、実践するボランティアに生まれ変わってきたという。現在の活動内容は、①村内施設の解説・案内、②各施設における演示、③行催事への協力・参加、④曜日班の運営、と多岐にわたっているという。研修制度も充実していて、定期的な研修会の他、道内、道外、時には海外へまで足を伸ばし、同種の施設見学を実施して資質の向上を図っているそうだ。

※ ガイドの中瀬氏(青いズボンの方)によると、入村者はまずこの案内図のところで巡るコースを検討するとのことです。

活動のメインである村内施設の解説・案内について、ボランティア一年目は単独での解説・案内はさせず、先輩について一年間の研修を終え後で初めて独り立ちするという。ということで、その後に私たちを案内したのは、敢えて二年目のボランティアを担当として充てたという説明だった。

※ アメリカの建築様式を模した旧浦河支庁舎です。

中島館長の説明を終えた後、開拓の村巡りに移った。ガイドはボランティア2年目の中瀬清という方だった。中瀬氏は若々しくまだ60代前半ではと思われたが、その説明ぶりは堂に入ったものである。その説明ぶりからは相当に研鑽を積んでいることをうかがわせてくれた。その研鑽の一つとして道民カレッジで学んだことも披歴してくれた。

※ 村内を巡る馬車鉄道がちょうど運行していました。

私自身はガイドをするだけの力量を有しているとは思われないし、また年齢的にも無理であるが、道民カレッジに学んだ方でまだ若い方は挑戦してみるべき価値のあるボランティアではないか、と思えた…。

アラフォー男の抱える苦悩・葛藤、そして挑戦を描いた映画であるが、映画を観ながら己の来し方を考えながら観ている自分がいた。映画としてはけっして優れた映画とは言えないかもしれないが、私なりに楽しめた映画だった。

9月11日(水)午前、札幌市生涯学習センターにおいて「ちえりあ映画会」があり参加した。今回取り上げられた作品は2015年に製作・公開された「あらうんど四万十」である。映画には「カールニカーラン」という副題が付いていた。カールニカーランとは、土佐弁で「変わる(カールニ)、らしい(カーラン)」という意味だという。

映画は四万十映画祭実行委員会が映画製作したもので、高知県出身の俳優を多く起用し、四万十市や黒潮町を舞台にした映画となっている。だからこの映画は地域おこしというねらいも込められた映画とも言えそうである。

映画は父親の反対を押し切り舞台俳優を目指して上京した主人公の晃(西村雄正)が志ならず帰郷した。故郷で生きる高校の同級生たち(陸上部の仲間)はそれぞれの道を生きているが、けっして順風満帆の人生とはいえず悶々とした生活を送っていた。

そうした中で、高校の陸上部で燃えていた時に戻ろうと、地元四万十を舞台とした自転車レース「四万十ドラゴンライド」に四人で出場することを決意した。というのがおおよそのストーリーである。レースの結果はいわずもがなであるが、晃はもう一度夢に挑もうとするところでジ・エンドどなる。

三十代後半のアラフォー世代となると、ほとんどの人にとって人生は決まっている場合が多いと思う。ところが映画の主人公晃の場合は、まだまだ人生が決まっていない。きっと晃には焦りのようなものがあったに違いない。

翻って自分の三十代後半はどうだったろうか?思い返すと、私にも二十代のころには多少の迷いはあったものの、三十代後半には自分の人生にある程度の自信も芽生え、そのうえ妻も子どももいたことで迷うようなことはなかったなぁ…、と振り返っている。それはある意味ごくごく平凡な人生だったともいえる。

晃のように親の反対を押し切り、自らの夢にかけた人生を選択した者には、ぜひとも夢を掴み取るまで頑張り通してほしいと願うのは、外野(直接彼に関わりのない者)の勝手な思いだろうか…。

副題に付けられた「カールニカーラン」という言葉には、「晃が変わるらしい」という意味が込められているのだと思いたい。

北大構内には五つのクラーク像があるとされている。その全てを観るという願いは叶わなかったが、三つの胸像と二つのミニ胸像を観ることができ、最終回の講座を無事に終えることができた。

※ 講座開始にあたり、ボランティアガイドの梶本氏から緑陰にてレクチャーをいただきました。

「めだかの学校」が企画運営する講座「さっぽろの古を訪ねて Ⅱ」の第6回講座(最終講座)を昨日10日(火)、北大構内を会場に開催し、無事終了することができた。

今年度のテーマは「お雇い外国人の事績を辿る」として、

◇第1回が講座全体のレクチャーと大通公園のホーレス・ケプロン像と黒田清隆像の見物

◇第2回がW.ホイラーやW.P.ブルックスの事績を辿って北大の第二農場へ

◇第3回が幌内鉄道を敷設したJ.U.クロフォードの事績を訪ねて小樽市総合博物館へ

◇第4回がクラークの影響で創立された札幌独立キリスト教会を訪ね

◇第5回がW.ホイラーの計画で建てられた旧札幌農学校演舞場とお雇い外国人に関わる絵画で展示されている道庁赤れんが庁舎を訪れた

そして、最終回の今回である。

最終回はお雇い外国人として最も著名で、後世への影響力も大きかったW.S.クラーク博士を取り上げることにして、北大構内にあるクラーク像を巡ることにした。北大構内のクラーク像は、

◇北大中央ローン

※ クラーク像の中でも最も有名な中央ローンのクラーク像を観る受講者です。

◇北大本部会議室

◇クラーク会館

※ クラーク会館三階に置かれているクラーク像です。

◇北大文書館

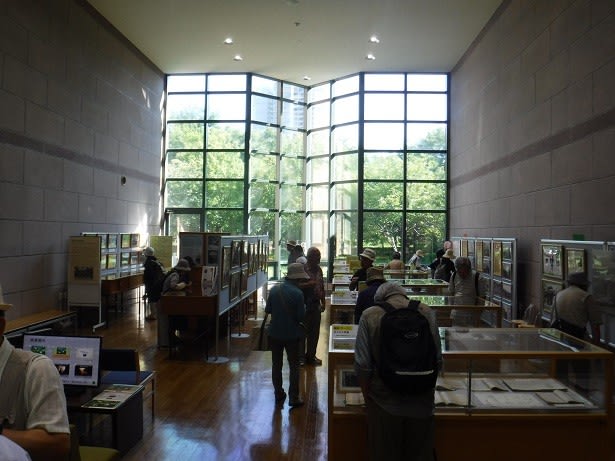

※ 北大文書館内の展示物を見る受講者たちです。

※ 北大文書館内に設置している石膏製のクラーク像です。

※ 文書館内には新渡戸稲造書の「Boys Be ambitious」の書です。これはレプリカですが、真書も保存しているとのことです。

※ 北大では成績優秀者にミニクラーク像を贈呈していたそうです。これはその一つではと思われます。

◇保健センター

の5か所にあるとされている。私たちは事前に見学が可能か否かを尋ねて歩いたが、本部会議室と保健センターは外部公開をしていないとのことで断念し、残り3ヵ所と、文書館と総合博物館にあるミニ胸像を観て回ることにした。案内は前回同様に札幌市の観光ボランティアガイドの梶本孝氏にお願いした。梶本氏は私たちの期待に応えていただき、今回も素晴らしいガイドぶりを披露していただいた。5つのクラーク像を観て回るだけなら、30分もあれば終わってしまう。ところが梶本氏はクラーク博士についての蘊蓄をあれこれと披露していただき、2時間たっぷりと使って私たちをガイドし、引率してくれた。その蘊蓄の一つに、クラーク博士が日本から帰国後に事業に失敗したりして失意のうちに人生を閉じることになってしまったことなど、私がこれまで知らなかったあれこれを教えていただくことができた。

※ 北大総合博物館内のクラーク博士コーナーに設置されているミニ胸像です。(右手)

以上6回にわたって「お雇い外国人の事績を辿る」というテーマのもとに講座を組んできたが、お雇い外国人が北海道を開発する初期において果たした役割には大きなものがあるが、さすがそれから150年近く経過するとそれらの痕跡を辿ることにも難しさがあった。訪れることができたところは、微かな点に過ぎず、その全てを今に観ることなど不可能である。私は最後に受講者に向けて「今回観たことを、皆さんのこれまでの知識と、これから得る知見を加え、それらを融合することによってお雇い外国人の事績をより深く理解していただければ…」と訴えた。それはまた、私自身への課題でもある。

今回の講座においては毎回受講者にアンケートをお願いしてきた。幸い毎回受講者からは高い評価をしていただいた。今は一連の講座を無事に終えることができ、ホッと安堵しているところである。

話題が尽きてしまった。そこでしようもない話題でお茶を濁すことにする。先日、かなり遅ればせながら現在日本中を席巻している(?)タピオカドリンクを購入して味わってみた!さて、おじいちゃんの率直な感想は???

半年くらい前だったろうか?台湾で「タピオカを用いた飲料が大流行している」といったニュースを耳にしていた。それがあっという間に日本にも伝わり、今や若者たちの間で(若者ばかりでないかな?)大流行のようだ。

そこでおじいちゃんも遅ればせながら試してみることにした。といっても、ドリンクバー的なところで注文するにはちと恥ずかしい。そこでコンビニ(ファミリーマート)に寄った際に購入してみることにした。棚にはミルクティーとココナツミルクの2種類があった。どちらがどうなのか?私には皆目分からない。エイ、ヤーとココナツミルクの方をチョイスした。価格はいくらだったかな?

帰宅してさっそく飲んでみようとしたら、私同様にタピオカ未体験の妻が私より先にカップに手を伸ばし、一口口に含むと「甘い!」と言って、すぐに手放した。妻に続いて私も口に含んだ、口の中にはタピオカとともにココナツミルクの甘い液体が広がった。甘い!甘すぎる!ココナツミルクと共に口の中に含んだタピオカはなるほど聞いていたとおりもちもちした感じがなんとも心地良い!しかし、甘さには閉口した。一度に全部を飲み干すことはとてもできずに冷蔵庫に保管し、何度かに分けてなんとか飲み干した。どうやら私は今後積極的に飲むことはなさそうだ。

※ ちょっと衛生的ではなかったが、タピオカを写したくて取り出した。タピオカが黒いのは着色した結果だという。

ところで「タピオカとはなんぞや?」と思い、改めて調べてみた。そうすると原料は熱帯や亜熱帯で広く栽培されているキャッサバというイモ類の一つだそうだ。(タロイモとも呼ばれる)そのキャッサバの中に含まれるデンプンのことをタピオカと呼ぶそうだ。取り出したタピオカに水分を加えると糊状になり、それを球状に加工し、ソフトドリンクに混入させたものがタピオカドリンクということのようだ。

しかし、流行というものはいつも若者から始まり、やがて子ども、そしてお年寄りにまで至ったときには流行も終焉を迎えるというのが、これまで世の中で流行したあらゆるものの経路であったようだ。ということは、私が試してみたということはタピオカドリンクの終焉も間近なのではないだろうか?

リード文に「しょうもない」という言葉を使った時に、この言葉はきっと北海道の方言なのではと思った。しかし調べてみると、「しょうもない」はむしろ西日本を中心に使われていた言葉だということだ。「しょうもない」とは、「つまらない」、「ばかばかしい」、「くだらない」という意味なのだが、西日本の言葉とは知らなかった。私は日常的に使っていたように思うのだが、まさか西日本を中心に使われていた言葉だったとは驚きだった…。

旧ニトリホール(旧北海道厚生年金会館ホール)前にある時計塔の針が3時25分を指して止まっている。3時25分というと、あの忌まわしい思い出が蘇る。はたして時計塔の針はその時以来止まったままなのだろうか?

先日、知人と話をしていた時、知人氏が「そういえば、旧ニトリホールのところにある時計塔の針が止まったままなのですが、3時25分を指して止まっているのはあのブラックアウトの時以来なのですかねぇ?」と私に問いかけてきた。私は「???」であった。私は時計塔そのものも意識したことがなかったのだ。私にとっては日常的にその前を行き来しているのに…。「見れども、見えず」の典型である。

※ 確かに旧ニトリホール前に時計塔は存在していました。

そこで後日、改めて旧ニトリホール前を通ったところ、確かに時計塔が存在していた。そしてその時計塔の針は3時25分を指して止まっていた。

ちょうど一年前の9月6日朝3時7分、北海道は大きく揺れた。最大震度7の北海道東部胆振地震の発生である。死者43名、負傷者482名の被害を出した大きな地震だった。私が住んでいる札幌も大きく揺れたが、幸い特に被害がなくホッとしながらテレビで被災の様子を視聴していた時、突然電気が消えた。後になって分かったのだが北海道全域の送電がストップするブラックアウトと前代未聞の事態が発生した。その発生時間が3時25分だったのだ。

※ そしてその時計塔は3時25分を指したまま止まっていました。

私に話しかけた知人氏も地震発生当時から時計が止まっていたことを知っていたわけではなく、どうやら最近になって気が付いたようなのだ。しかし、ここはあのブラックアウト時に時計は停止してしまったと考えるのが妥当なのではあるまいか?(関係者に聞けば氷解する問題なのだが…)

旧ニトリホールは、本体の「札幌芸術文化の館」の閉鎖が決まると同時にホールの閉鎖も決まり、現在は解体を待つ身であり、その前にある件の時計塔も消える運命にあるようだ。あえて3時25分を指したまま立ち尽くす時計塔は、あのブラックアウトを忘れるな! という関係者からのメッセージなのだろうか???