(3)相模原市の田名向原遺跡公園に復元された古墳のご紹介

最後に、府中市の隣の相模原市にある古墳をご紹介します。

相模原市に流れている相模川の北岸の塩田、田名、谷原、東原などの地域は驚くべき考古学的史跡の宝庫なのです。

2万年前の旧石器時代の住居跡と3000個の精巧な石器の他に5000年前の縄文時代の住居跡、そして1400年前の13基以上の古墳が発見されたのです。

発見された住居跡や古墳は田名向原遺跡公園に復元されています。

考えてみるとこの相模川中流の北岸の平野は人間が住みやすいので、2万年前の旧石器時代から絶えることなく人間が住みついていたのです。

それがが発見されたのは平成になってからです。相模原市や文部科学省からの研究調査費の支出が大きな考古学上の進歩をもたらしたのです。

田名向原遺跡公園に復元されている住居跡や古墳の写真を以下に示します。

まず20000年前の住居跡の説明です。

下は公園に復元された円形の住居跡です。12本の柱穴と2か所の炉の跡が示されています。

次は5000年前の縄文時代の家跡の説明です。

下は5000年前の縄文時代の住居を公園に復元したものです。

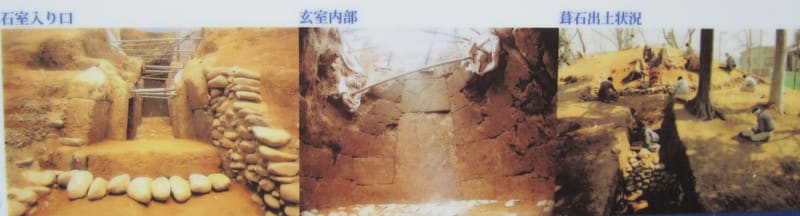

次は1400年前のAD600年頃の古墳の説明です。玄室から直刀や装身具も出て来ました。

下はその古墳の復元です。

平成21年に以下の展示館が完成しました。

この展示館を訪問すると相模川北岸地域の約2万年の歴史が概観出来るのです。

人々の生活は縄文時代、弥生時代、古墳時代になってもほとんど変わらなかったというのが真実に近いと思います。

円形の掘っ立て小屋に住み、土器や木製の農具を使い、石器も相変わらず使っていたに違いありません。青銅器や鉄の道具は高価すぎて支配階級しか使えなかったのです。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代、鎌倉時代などという時代区分は歴史学者が勝手につけたものです。地方、地方に住む農民の生活の実態とは何の関係も無かったのです。これが私の歴史を考える視点です。

それはそれとして、この記事では埼玉県の古墳群、府中市の熊野神社古墳、そして相模原市の田名向原遺跡にある古墳をご紹介しました。

以上ではたった3個所の古墳をご紹介しましたが、関東地方全域には実に多数の古墳が存在していました。そしてその幾つかは巨大なものです。

「古墳マップ」http://kofun.info/を検索すると関東地方の各県の古墳が網羅してあります。

例えば、東京、87基、神奈川、96基、埼玉、59基、千葉、41基、茨城、41基、栃木、51基、群馬、150基、そして山梨、30基で以上の合計は606基になります。

古墳が趣味の方々は是非お楽しみ下さい。(終わり)