左手、住宅地の中に「万葉歌碑」があるようなので、行ってみます。

万葉歌碑。

多麻河伯爾左良須テ豆久利佐良左良爾 奈仁曽許能児乃己許太可奈之伎

『万葉集』巻14の東歌の一首「多摩川に さらす手作り さらさらに 何そこの児の ここだ愛しき」が刻まれた歌碑で、松平定信の揮毫になります。文化2年(1805)に猪方村字半縄(現在の猪方4丁目辺り)に建てられましたが、洪水によって流失しました。大正時代に玉川史蹟猶予会が結成されると、松平定信を敬慕する渋沢栄一らと狛江村の有志らが協力して、大正13年(1924)、旧碑の拓本を模刻して新碑が建てられました。

解説文。 玉川碑「万葉歌碑」。

玉川碑「万葉歌碑」。

「万葉通り」。

「万葉通り」。

堤に戻ると、奥に水神。

さて、多摩川歩きを再開。足もとを見ると、

「絵手紙発祥の地 狛江」と。この先もいくつか発見。

「絵手紙発祥の地 狛江」と。この先もいくつか発見。

下流に「多摩水道橋」。

下流に「多摩水道橋」。

狛江市立西河原公園。

「海から24K」。

「海から24K」。

「多摩水道橋」。

初代「多摩水道橋」の碑。

初代「多摩水道橋」の碑。

初代の多摩水道橋は、道路と水道が併用する橋として、多摩川のこの地に昭和28年(1953)12月に完成しました。以来、相模川の水を川崎市長沢の浄水場を経て都内に供給するための水管橋として、また東京都(狛江市)と川崎市(多摩区登戸)とを結ぶ「登戸の渡し」に替わる道路橋として重要な役割を担ってきました。・・・

カヤックの練習中?

「小田急線橋梁」。

対岸が「登戸駅」。

絵手紙。

木陰で休む人。こんな穏やかなお天気。

この地は、かつて大きな水害に見舞われました。

多摩川決壊 いつ?

昭和49年9月1日、「狛江市猪方地先の多摩川堤防が決壊」の一報がマスコミを通じて日本全国に伝えられた。 翌日未明、全国の人々が見守る中、被災状況がテレビの画面に映し出された。 長年の蓄積が実り、やっとの思いで建設したマイホームが、それも建設したばかりのものが、瞬時にして次から次へと濁流の中に消えていく様子であった。

(この項、「狛江市」HP)

「多摩川決壊の碑」。

「多摩川決壊の碑」。

碑文。

碑文。

昭和49年(1974)8月31日深夜から9月1日夕方にかけて、台風16号の影響をうけ、上流氷川を中心にした多量の降雨のため、多摩川の水位が上昇を続けました。この出水により、1日昼頃、二ヶ領宿河原堰左岸下流の取り付け部護岸が一部破壊されたのを発端に、激しい迂回流が生じたため高水敷が浸食され、懸命な水防活動もむなしく、午後10時過ぎには本堤防が決壊し、住宅地の洗掘が始まりました。迂回流はその後も衰えを見せず、本堤防260mを崩壊させたうえ、1日深夜から3日午後までの間、狛江市猪方地区の家屋19棟を流失させる被害をもたらせました。・・・被災住民は、国家賠償法に基づき、提訴し、河川管理の瑕疵について改めて指摘された水害ともなり、平成4年4年(1992)に判決が確定しました。

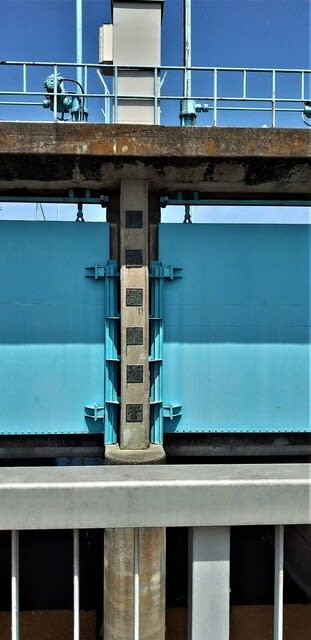

再建された「二ヶ領宿河原堰」。

再建された「二ヶ領宿河原堰」。

あれからもう半世紀の年月が経っています。

全景。

全景。

ところで、この水害をもとに、今も話題に残るドラマができました。

『岸辺のアルバム』

1974年の多摩川水害が背景にある。この水害で多摩川の堤防が決壊して19棟の家屋が崩壊・流出したが、家を失ったことのほかに家族のアルバムを失ったことが大変ショックであったという被災者の話を脚本の山田太一が聞き、そこから作品の構想が生まれた。ラストの水害で家が流されるシーンは、実際の報道映像が使用されている。

主演の八千草薫は、和泉多摩川駅の向かいのホームに佇む美しさに惹かれたといって電話をかけてきた竹脇無我と家族に隠れて不倫する主婦を演じ、それまでの良妻賢母的なイメージを打ち破り、新たな役どころを開拓。関川夏央は「貞淑を絵にかいたような八千草とラブホテルの組み合わせは衝撃的だった」と評する。小説では39歳だったが、脚本では42歳に直されている。八千草の実年齢は46歳だった。八千草はテレビ大賞主演女優賞を受賞。また、この作品でデビューした国広富之はゴールデン・アロー賞放送新人賞等を受賞した。

当時の平均視聴率は14.1%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)とそれほどでもなかったが、その後評価が高まり、テレビドラマ史に残る名作という評価が定着している。山田は「脚本家を志す学生から『早春スケッチブック』と並んでこの作品が最も質問を受ける」と語っている。

このドラマは、前述のように実際に東京都狛江市で起こった水害を題材に、平凡な中流家庭の崩壊を描いた作品である。それまでの「家族で食卓を囲んで最後はハッピーエンド」というホームドラマの殻を打ち破り、辛口ホームドラマというジャンルを確立した点で、革命的な作品であり、日本のテレビドラマ界に与えた衝撃は大きかった。

そのストーリーと共に特筆すべきは、オープニングの映像である。平穏に見える川がある日突然濁流に変わり平凡な家庭を飲み込んでいくという、この作品のテーマを見事に象徴している。特にジャニス・イアンの甘く気だるい歌声と、マイホームが濁流に飲み込まれていく実際のニュース映像が鮮烈に印象に残る。

(「Wikipedia」より)

1977年に放送されたTBS制作のドラマ。

一見平和で幸せそうな中流家庭の崩壊と再生を描く。

出演:八千草薫、杉浦直樹、中田喜子、国広富之、竹脇無我、風吹ジュン、新井康弘、村野武範、原知佐子、津川雅彦、沢田雅美、山口いづみ ほか

山田太一脚本のテレビドラマ史に残る名作「岸辺のアルバム」。淡い水彩画のような、おっとりしたタイトルとは裏腹に、このドラマはあえて「衝撃の家庭ドラマ」と銘打っている。激情的な人間模様、生臭い話、どろどろした性の問題を内包した作品だ。またその一方で、このドラマは「家庭とは何だろう?」「親と子の関係はどうあるべきか」といった普遍的な難問と正面から取り組んでいる。東京郊外の多摩川沿いに住む中流家庭を舞台に、初回放送当時のホームドラマでは一切タブーとされてきたエピソードが次々と展開される。

【ストーリー】

東京郊外の多摩川沿いに住む中流家庭。一見すると幸せそうに見える家族4人。しかし、実はそれぞれが問題を抱えていた。

母・則子(八千草薫)は良妻賢母型の専業主婦。だが、見知らぬ男から電話がかかってくるようになる。はじめは知らん顔をするも、やがてその男と会うようになり…。父・謙作(杉浦直樹)は有名大学出の商社マン。しかし、実のところ会社は倒産寸前の状態だった…。娘・律子(中田喜子)は大学生。なかなかの秀才で大学も簡単に合格したはずだったが、ここ一年は家族に対して心を閉ざしている。やがて、アメリカ人男性と交際するようになるのだが…。息子・繁(国広富之)は大学受験を控えた高校生。決して勉強のできる方ではないが、心の優しい性格の青年だ。だが、両親や姉の異変に気付き、思い悩むことに…。

(この項、「TBSチャンネル」HPより)

(「YouTube」より)

(「YouTube」より)

この付近の今昔。

2010年代のようす。左が小田急線の鉄橋。

2010年代のようす。左が小田急線の鉄橋。

1970年代のようす。

1970年代のようす。

「等々力排水樋管」。

「等々力排水樋管」。

2010年代のようす。○が飛び地だったところ。

2010年代のようす。○が飛び地だったところ。

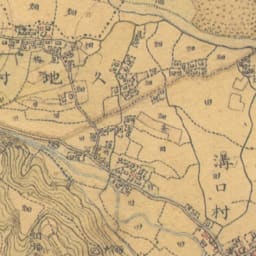

1880年代のようす。かなり蛇行する流路。

1880年代のようす。かなり蛇行する流路。

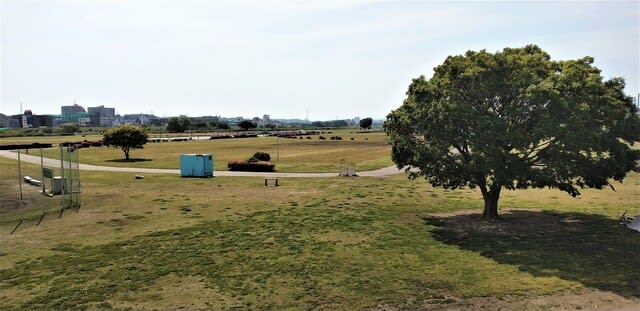

多摩川緑地広場。

多摩川緑地広場。 遠くに武蔵小杉のタワーマンション群。

遠くに武蔵小杉のタワーマンション群。 東京都市大学グラウンド。

東京都市大学グラウンド。 テニスコート。

テニスコート。

東急線、丸子橋が遠くに。

東急線、丸子橋が遠くに。

案内図。

案内図。 「田園調布4丁目」信号。

「田園調布4丁目」信号。

対岸に釣り人の姿。

対岸に釣り人の姿。 岸辺で釣り人が。

岸辺で釣り人が。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

1970年代のようす。ライオンなど遊具があった?

1970年代のようす。ライオンなど遊具があった? が、存在感は抜群!

が、存在感は抜群!

」HPより)

」HPより) 「玉川排水樋管」。

「玉川排水樋管」。

駅コンコースのようす。

駅コンコースのようす。  「二子玉川駅」。ホームの一部は多摩川に。

「二子玉川駅」。ホームの一部は多摩川に。

南東に延びています。

南東に延びています。 土手。遠くに桜並木が見えます。

土手。遠くに桜並木が見えます。 土手の松がすくっと高く。

土手の松がすくっと高く。

直線に伸びる道。

直線に伸びる道。 松並木。

松並木。 岸辺の散策路。

岸辺の散策路。

」HPより)

」HPより)

「第3京浜」。

「第3京浜」。

「陸閘」。

「陸閘」。 」HPより)

」HPより)

雨に煙る風景。

雨に煙る風景。

「狛江水辺の楽校」。

「狛江水辺の楽校」。

世田谷区喜多見。

世田谷区喜多見。  取水塔。

取水塔。 「警視庁白バイ訓練所」。

「警視庁白バイ訓練所」。

「武蔵野の路 二子・是政コース」案内図。

「武蔵野の路 二子・是政コース」案内図。

「海から20K」。

「海から20K」。

「宇奈根の渡し」解説板。

「宇奈根の渡し」解説板。 対岸。

対岸。 (この項、「

(この項、「

1880年代のようす。船着き場がある。

1880年代のようす。船着き場がある。

2010年代のようす。今も、「宇奈根」が両岸に。

2010年代のようす。今も、「宇奈根」が両岸に。

玉川碑「万葉歌碑」。

玉川碑「万葉歌碑」。 「万葉通り」。

「万葉通り」。

「絵手紙発祥の地 狛江」と。この先もいくつか発見。

「絵手紙発祥の地 狛江」と。この先もいくつか発見。 下流に「多摩水道橋」。

下流に「多摩水道橋」。

「海から24K」。

「海から24K」。

初代「多摩水道橋」の碑。

初代「多摩水道橋」の碑。

「多摩川決壊の碑」。

「多摩川決壊の碑」。

碑文。

碑文。 再建された「二ヶ領宿河原堰」。

再建された「二ヶ領宿河原堰」。

全景。

全景。

(「YouTube」より)

(「YouTube」より)

2010年代のようす。左が小田急線の鉄橋。

2010年代のようす。左が小田急線の鉄橋。

1970年代のようす。

1970年代のようす。

ランニングロードの距離標示。

ランニングロードの距離標示。

「多摩川五本松公園」。

「多摩川五本松公園」。 整然とした農地。

整然とした農地。 下流に「多摩水道橋」。

下流に「多摩水道橋」。

「海から24.2K」。

「海から24.2K」。

「六郷用水取り入れ口」。

「六郷用水取り入れ口」。

「海から26K」。

「海から26K」。 「上河原堰」。

「上河原堰」。

「多摩川の堰堤」。

「多摩川の堰堤」。 」HPより)

」HPより) 豪快な水音がします。

豪快な水音がします。 下流方向。

下流方向。

1880年代のようす。「二ヶ領用水」取水口。

1880年代のようす。「二ヶ領用水」取水口。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

多摩川自然観察緑地。

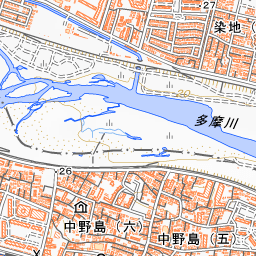

多摩川自然観察緑地。 川崎市多摩区中野島。

川崎市多摩区中野島。 水鳥の姿が。

水鳥の姿が。

河原が広がる。

河原が広がる。 「

「

「石原水位観測所」。

「石原水位観測所」。

流れ近くに歩いていきます。

流れ近くに歩いていきます。 ナヨクサフジ。

ナヨクサフジ。 この先、けっこう見かける花です。

この先、けっこう見かける花です。 タンポポ。

タンポポ。

「多摩川橋梁 (京王相模原線)」。

「多摩川橋梁 (京王相模原線)」。 左手先に「京王多摩川駅」。

左手先に「京王多摩川駅」。 河川敷の広い緑地。

河川敷の広い緑地。

「海から26.4K」。

「海から26.4K」。 しゃれたおうちが多い。

しゃれたおうちが多い。

穏やかな日差しの下、のんびりと。

穏やかな日差しの下、のんびりと。

」HPより)

」HPより)

稲城市方向を望む。

稲城市方向を望む。

2010年代のようす。線路は、JR南武線。

2010年代のようす。線路は、JR南武線。

1880年代のようす。「矢野口の渡し」がある。

1880年代のようす。「矢野口の渡し」がある。 赤い線が都県境(右から左へ)。

赤い線が都県境(右から左へ)。

「多摩川原橋」。

「多摩川原橋」。

「多摩川左岸 海から28K」。いよいよ河口を目指します。

「多摩川左岸 海から28K」。いよいよ河口を目指します。

駅前の案内図。

駅前の案内図。

「よみうりランド」方向。崖になっています。

「よみうりランド」方向。崖になっています。 「三沢川」(下流方向)。

「三沢川」(下流方向)。

対岸の深い森を背に、

対岸の深い森を背に、

資源回収の看板「稲城市」を発見。

資源回収の看板「稲城市」を発見。 この付近は、稲城市になるようです。

この付近は、稲城市になるようです。

川崎市の下水管マンホールがある。

川崎市の下水管マンホールがある。

「川崎市多摩区」。

「川崎市多摩区」。

「鶴川街道 ←町田 →調布」。

「鶴川街道 ←町田 →調布」。 通りを越えた「セブンイレブン」脇の道が都県境。

通りを越えた「セブンイレブン」脇の道が都県境。 右手に「川崎市臨時給水1号 さく井」。

右手に「川崎市臨時給水1号 さく井」。 JR南武線ガードをくぐります。仕切り弁が数カ所見えます。

JR南武線ガードをくぐります。仕切り弁が数カ所見えます。

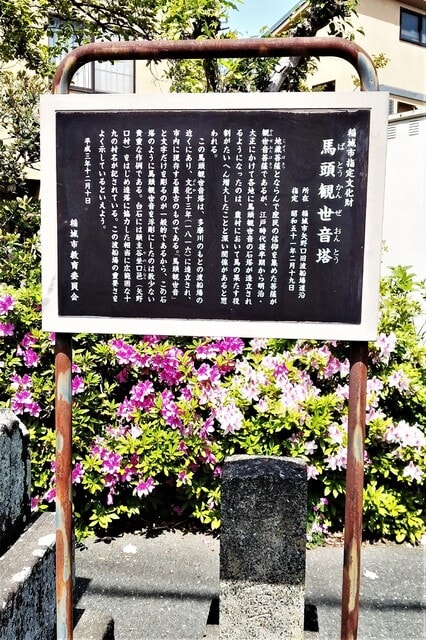

「旧渡船場道馬頭観世音塔」。

「旧渡船場道馬頭観世音塔」。

この付近は、稲城市矢野口。

この付近は、稲城市矢野口。

(「よみうりランド」HPより)

(「よみうりランド」HPより) 「片道300円」。

「片道300円」。

「慶友病院」脇が都県境。

「慶友病院」脇が都県境。

「よみうりランド妙見堂」。

「よみうりランド妙見堂」。

高台を歩いています。

高台を歩いています。

「TYCCコース管理事務所」。

「TYCCコース管理事務所」。 道の右には、「不法投棄厳禁」という川崎市の掲示板。

道の右には、「不法投棄厳禁」という川崎市の掲示板。

振り返る。

振り返る。

「川崎授産学園」。

「川崎授産学園」。

」HPより)

」HPより) 「(川崎市)麻生区細山」。

「(川崎市)麻生区細山」。

左手から右手の道へ。

左手から右手の道へ。

前方に、「東京都 稲城市」。

前方に、「東京都 稲城市」。 振り向くと、「川崎市 麻生区」。

振り向くと、「川崎市 麻生区」。

横に這わせています。

横に這わせています。 「金程調整池」。

「金程調整池」。

曲がりくねった道を進む。左に「平尾山王橋児童公園」。

曲がりくねった道を進む。左に「平尾山王橋児童公園」。

左手が川崎市に。

左手が川崎市に。 森を抜けると、住宅地に。

森を抜けると、住宅地に。

振り返る。

振り返る。

「お地蔵になった、たぬき」解説文。

「お地蔵になった、たぬき」解説文。  境界標(川崎市)。

境界標(川崎市)。

「新百合ヶ丘総合病院」の裏手に出ます。

「新百合ヶ丘総合病院」の裏手に出ます。

「麻生(あさお)川」に出ます。下流方向。

「麻生(あさお)川」に出ます。下流方向。

稲城市平尾。

稲城市平尾。 振り返ると、川崎市側。

振り返ると、川崎市側。 多摩ナンバー。

多摩ナンバー。

車の流れの激しい道へ。

車の流れの激しい道へ。