しばらく山道が続きます。 右が川崎市、左下が稲城市。

右が川崎市、左下が稲城市。

稲城市平尾。

稲城市平尾。

都県境標。

右手には竹林や雑木林が。

山道が終わり、公道に。

この奥の森へは立入禁止区域。

この奥の森へは立入禁止区域。

都県境にあたるの森の左手には、「平尾入定塚」跡、さらにその先には、「平尾十三塚」があります。

「平尾入定塚」は、見逃してしまいましたが、

「平尾十三塚」解説板。

「平尾十三塚」解説板。

奥の森。

奥の森。

平尾十三塚(ひらおじゅうさんづか)

東京都稲城市平尾二丁目と、神奈川県川崎市麻生区五力田の境にある十三塚。東京都内で唯一、13基の塚全てが現存している十三塚である。

稲城市平尾は多摩丘陵を造成して平尾団地が建設されるなど、丘陵地帯だが開発が進んだ地域である。

平尾十三塚は、この平尾団地南側の造成を受けていない区域にあり、稲城市と川崎市との境界をなす丘陵稜線上に13の塚がほぼ東西向きに整然と並んでいる。一般的な十三塚に見られる通り、中央の塚(7号塚)がやや大きく、両側に6基ずつやや小さい塚が並ぶ。

なお平尾十三塚の近くには、1536年(天文5年)に長信という僧侶が入定を遂げるために埋められた「平尾入定塚」がある。また少し離れた平尾一丁目には江戸時代中期の1708年(宝永5年)に築造された「平尾原経塚」があり、平尾は仏教関係の塚が密集している地域でもある。

1959年(昭和34年)と1968年(昭和43年)に発掘調査されており、中央の7号塚を中心に調査が行われたが、これも一般的な十三塚に見られる事例と同じで出土品等が全くなく、造られた年代やその目的などは不明のままとなった。

稲城市の馬場家に残る1686年(貞享3年)の裁許状(馬場家文書)によると、平尾村と片平村・古沢村(川崎市側の村)との間で入会地をめぐる争いがあり、昔からこの地にある平尾入定塚と平尾十三塚を結ぶ線を村の境界に定めたという。このため、江戸時代前半よりは古い時代からあったことは確実とみられている。

※平尾入定塚(ひらおにゅうじょうづか)

東京都稲城市平尾二丁目にある、16世紀前半(室町時代末期)に築造された塚。発掘調査により、1536年8月31日(天文5年8月15日)に長信という修行僧が内部に埋められ、「入定」を遂げた塚であることが判明した。

稲城市平尾は多摩丘陵の山野を開発して平尾団地が造成された。入定塚は平尾団地内の造成を受けていない区域にあり、フェンスごしに見学することができる。出入り口の近くには入定塚の歴史と、稲城かるたの「入定の 長信坊は 塚残し」という碑文と長信坊の絵札が記載された石碑がある。・・・少し離れた平尾一丁目には、江戸時代中期の1708年(宝永5年)に築造された「平尾原経塚」がある。

入定塚は1959年(昭和34年)8月に発掘調査された。塚は一辺が約10.8メートル四方の正方形をしていて 、内部には、礎石を伴う4本柱と板材を組んで作った1.8メートル×2.1メートル、高さ推定1メートルの地下空間があった痕跡があり、板材を打ち付けるための鉄釘7本や、鉄製の刀子1本、銅銭44枚、板碑9枚が発見された。このなかの板碑の1枚に「天文五年丙申八月十五日、長信法印入定上人」と金泥を塗り込んだ文字が彫られていたことから、室町時代の1536年(天文5年)に僧の長信が入定を果たすためにおそらく生きたまま中に入り、そのまま埋められた塚であることが解った。

中世から江戸時代にかけて、真言密教系の僧侶の中には、弥勒菩薩来迎を待ち、衆生の救済を願って、経を唱えながら土中に埋められ入定に至るという過酷な修行をする者たちがいたが、平尾の入定塚はその実例であり、作られた年月日まではっきりとわかる遺跡として貴重なものであったため、発掘調査時の図面などの資料と合わせて稲城市の文化財(考古資料)となった。

※入定(にゅうじょう)は、真言宗に伝わる伝説的信仰。原義は単に「禅定(ぜんじょう)に入る」という意味だが、ことに弘法大師空海が永遠の瞑想に入っているという信仰を指す。・・・後世、断食・生き埋めなど苦行の果てに絶命してそのままミイラ化する、いわゆる「即身仏」となる行為も、空海の入定信仰にあやかって俗に「入定」と呼ばれるようになった。しかし、それは真言密教の教義に由来するものではなく民間信仰の領域であり、空海の入定信仰とは本質的に異なるものである。(「Wikipedia」より)

その先、住宅地の右下に畑地が広がる。

農作業に忙しいようす。その脇の小道を保育園児が元気に坂を下りていきます。

「あさおウオーキングマップ」川崎市の立てた案内図。

「あさおウオーキングマップ」川崎市の立てた案内図。 「栗木台見晴し緑地」から階段を下りて住宅地へ。

「栗木台見晴し緑地」から階段を下りて住宅地へ。 見上げると、けっこう急な階段。都県境は森の中に続きます。

見上げると、けっこう急な階段。都県境は森の中に続きます。 右上に「栗木台まみ沢公園」。

右上に「栗木台まみ沢公園」。

「

「

黄色いガードが目印?

黄色いガードが目印?

「平尾外周通り」を進みますが、

「平尾外周通り」を進みますが、

「平尾住宅」案内図。

「平尾住宅」案内図。

「尾根道・都県境」(北を望む)。左が川崎市麻生区白鳥。

「尾根道・都県境」(北を望む)。左が川崎市麻生区白鳥。

川崎市のもの。

川崎市のもの。 川崎市内を望む。

川崎市内を望む。

こ

こ

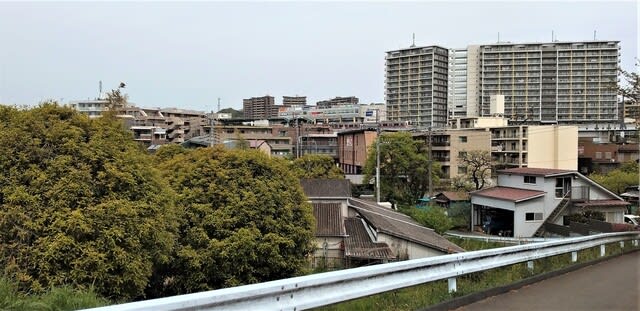

都県境。「若葉台駅」を望む。

都県境。「若葉台駅」を望む。

南が「川崎市 麻生区」。

南が「川崎市 麻生区」。

上流方向。

上流方向。 源流付近。

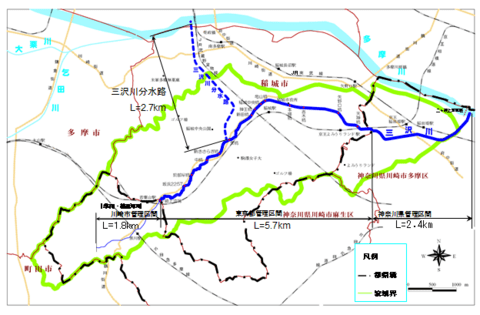

源流付近。 太線が都県境。

太線が都県境。

」HPより)

」HPより)

「弓の橋」。

「弓の橋」。

境界標石。

境界標石。

多摩市聖ヶ丘。右手は稲城市になります。

多摩市聖ヶ丘。右手は稲城市になります。 「介護老人保健施設デンマークイン若葉台」(稲城市)。

「介護老人保健施設デンマークイン若葉台」(稲城市)。 」HPより)

」HPより) 都県境は、この道を離れ、右手に進みます。

都県境は、この道を離れ、右手に進みます。 都県境は、この藪の中?

都県境は、この藪の中?

道路の向こうの都県境を振り返る。

道路の向こうの都県境を振り返る。 稲城市のマンホール。

稲城市のマンホール。 この先を右折し、

この先を右折し、 都県境は、構内を右から左へ。

都県境は、構内を右から左へ。

駅前の都県境の確認から。

駅前の都県境の確認から。

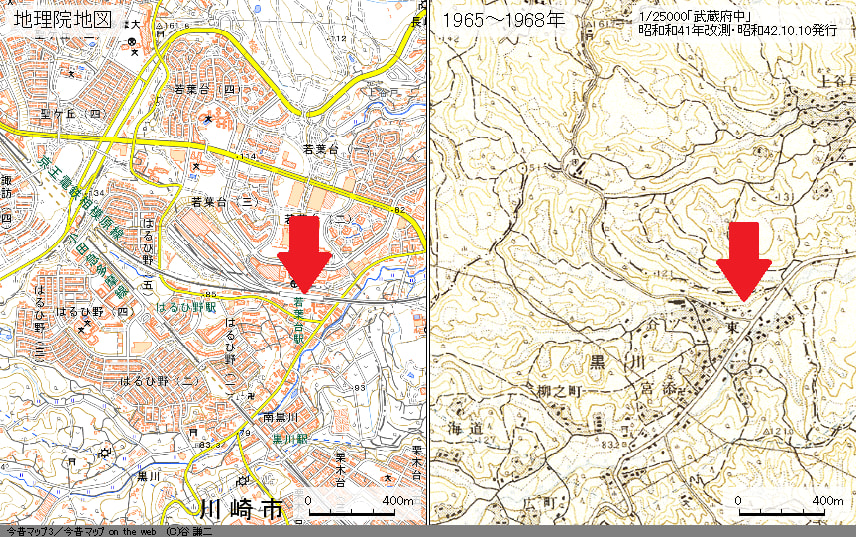

2010年代のようす。右端に「若葉台駅」。

2010年代のようす。右端に「若葉台駅」。

1970年代のようす。

1970年代のようす。 「よこやまの道」碑。

「よこやまの道」碑。 「瓜生黒川道」案内板。

「瓜生黒川道」案内板。

「黒川はるひ野」解説板。

「黒川はるひ野」解説板。

広場風になっています。

広場風になっています。 ここにも古びた「よこやまの道」碑。

ここにも古びた「よこやまの道」碑。

「

「 「多摩よこやまの道」案内板。

「多摩よこやまの道」案内板。

前方の丘に向かいます。

前方の丘に向かいます。

「防人 見返りの峠」。

「防人 見返りの峠」。

「よこやまの道」を歩いていて、初めて確認できました。

「よこやまの道」を歩いていて、初めて確認できました。

「古代東海道と丸山城」。

「古代東海道と丸山城」。

この道を向こうから親子が自転車でやってきので、ビックリ!

この道を向こうから親子が自転車でやってきので、ビックリ!

谷戸の最奥付近。

谷戸の最奥付近。

」HPより)

」HPより) 左に折れ、西方に行ってみます。

左に折れ、西方に行ってみます。 国士館大構内から続く「都県境」。

国士館大構内から続く「都県境」。 「川崎市の最西端」。

「川崎市の最西端」。 西に向かって歩く人も多い。

西に向かって歩く人も多い。

「よこやまの道」《←西側順路 東順路→》

「よこやまの道」《←西側順路 東順路→》 「大きく堀割った古街道跡」。

「大きく堀割った古街道跡」。

「並列する謎の古街道跡」。

「並列する謎の古街道跡」。 尾根道の雰囲気がありそう。

尾根道の雰囲気がありそう。

2010年代のようす。東南側には丘陵が広がる。

2010年代のようす。東南側には丘陵が広がる。 「真光寺公園」。

「真光寺公園」。

東側(上)が川崎市、西側(下)が町田市。

東側(上)が川崎市、西側(下)が町田市。 「川崎市麻生区」。

「川崎市麻生区」。 振り返ると、「東京都 町田市」。

振り返ると、「東京都 町田市」。

町田市側を望む。

町田市側を望む。

広大な敷地。町田市と川崎市の境にある。

広大な敷地。町田市と川崎市の境にある。  桜の園らしく満開の桜。

桜の園らしく満開の桜。 かつての「布田道」。

かつての「布田道」。 「布田道」解説板 。

「布田道」解説板 。

小さな集落へ。

小さな集落へ。

里山風景が広がります。

里山風景が広がります。 谷戸。

谷戸。

「明治大学黒川農場」。

「明治大学黒川農場」。

都県境石。

都県境石。

2つ並んだ境界標。散った桜の花びらと共に。

2つ並んだ境界標。散った桜の花びらと共に。

ありました! 反対方向から歩いていると、目につきますが。

ありました! 反対方向から歩いていると、目につきますが。

工業団地が広がる。

工業団地が広がる。

鶴川方面。

鶴川方面。

鞍部に。右手は「(川崎市)麻生区栗木」。

鞍部に。右手は「(川崎市)麻生区栗木」。 左手側は、「町田市(広袴)」。

左手側は、「町田市(広袴)」。

「平和台北」バス停付近。

「平和台北」バス停付近。

畑地。

畑地。

「美しい里山を守ろう たぬき一同」。

「美しい里山を守ろう たぬき一同」。 川崎市側。

川崎市側。 町田市側。

町田市側。 眼下に大きく広がります。

眼下に大きく広がります。 左に折れる。

左に折れる。 都県境? 車等の往来があるためか、つぶしてある標識。

都県境? 車等の往来があるためか、つぶしてある標識。

「町田市立鶴川台尾根緑地」。

「町田市立鶴川台尾根緑地」。

「(川崎市)麻生区片平3丁目」

「(川崎市)麻生区片平3丁目」

「片平中町遺跡公園」。

「片平中町遺跡公園」。

柿生方面。

柿生方面。 町田方面。

町田方面。 右奥が都県境となります。

右奥が都県境となります。

住宅の裏手に都県境が続きます。

住宅の裏手に都県境が続きます。 階段を下って右の道(都県境)に。

階段を下って右の道(都県境)に。 道なりに進みます。

道なりに進みます。

奥は、川崎市麻生区、手前は、町田市能ヶ谷。

奥は、川崎市麻生区、手前は、町田市能ヶ谷。

都会のウグイスは電線にも、とまるのでしょうか。

都会のウグイスは電線にも、とまるのでしょうか。

神奈中バス「第二公園前」(「鶴川駅」行き)バス停。

神奈中バス「第二公園前」(「鶴川駅」行き)バス停。

前方に、「川崎市麻生区」。

前方に、「川崎市麻生区」。

町田市能ヶ谷地区住居表示。

町田市能ヶ谷地区住居表示。

2010年代のようす。住宅がびっしり。

2010年代のようす。住宅がびっしり。

1970年代のようす。丘を切り崩して住宅地に。

1970年代のようす。丘を切り崩して住宅地に。 高台の上に建物。

高台の上に建物。

右手の「イトーピア 東公園」のすぐ東側に都県境。

右手の「イトーピア 東公園」のすぐ東側に都県境。 「商船三井柿生グラウンド」。

「商船三井柿生グラウンド」。

(「マピオン」より)ジグザグの線が都県境。

(「マピオン」より)ジグザグの線が都県境。

「河川管理境界 鶴見川」。

「河川管理境界 鶴見川」。

左が町田市、右が川崎市。

左が町田市、右が川崎市。 下流方向。

下流方向。

都県境の水路。

都県境の水路。 「麻生区上麻生」。

「麻生区上麻生」。 「町田市街灯」(

「町田市街灯」(

けっこう蛇行しています。

けっこう蛇行しています。

右は川崎市、左は町田市。

右は川崎市、左は町田市。

「明泉学園・鶴川高等学校」。

「明泉学園・鶴川高等学校」。 右手は大きな森の公園。

右手は大きな森の公園。

麻生川方向。

麻生川方向。 鶴見川に架かる「水車橋」。

鶴見川に架かる「水車橋」。 右から合流する「真福寺川」。

右から合流する「真福寺川」。

2010年代のようす。直線化されている。

2010年代のようす。直線化されている。

1880年代のようす。「恩廻公園」が旧流路。

1880年代のようす。「恩廻公園」が旧流路。

方角は、下が北。公園は、旧流

方角は、下が北。公園は、旧流

「恩廻調整池」。

「恩廻調整池」。