「都県境」(町田市と横浜市)は、左手奥の方から進んできます。そこまで歩きます。

じけのたんぼぼう。

たんぼぼうって?

たんぼぼうは横浜市青葉区寺家町にある、ふるさとの森のむじな池のすぐそばにあります。休耕田となってからは、大人の背より高い葦が生い茂り、太い樹も生えていました。そこをお借りしました。

それから、子どもの様々な体験ができる場にすべく、草刈り、水路作り、ビオトープづくり、生き物調査に、ザリガニの駆除などをしています。そして環境が整えば、併合して稲作も行って農体験も行う予定です。

それを当初から行なっているのは、子どものワークショップの会員の子どもたちとそのご家族と、ボランティアのみなさんです。

目的は

●子どもが自然と人に主体的に関わって喜びをつくり出せる環境をつくる。

●子ど︎もの時にしか得られない貴重な体験の機会をいっぱいふやす。

●この美しい寺家の自然を大切に想う気持ちをわかちあう。

です。

泥と共に、みんなで進めてきて1年半を過ぎた頃、ようやくある形が見え始めてきました。目に見える環境もそうですが、「子どもがどのようにこの場に関わるか」という仕組みもあります。例えば、たんぼぼうのビオトープの生き物を増やしたり、育てる活動は、生き物を捕まえる体験活動と相反します。

観察してリリースすることが生き物にとってはベストですが、持ち帰って、家で飼育をしたいと望む子も多くいるでしょう。自分で捕まえた生き物と日々を一緒にすることで、より命を知ることができます。でも、全ての人にどうぞと手渡しては、たんぼぼうに生き物がいなくなる。そんな反する考えから「生き物図書館」という案が、子どもたちの話し合いの中から生まれました。簡単に言うとこれは生き物を条件付きで貸し出す仕組みです。それともう1つは「たんぼぼう子どもサポーター」です。サポーターとなった子どもが、初めてきた子どもや大人にたんぼぼうの楽しみ方やルールを伝授するのです。また、「生き物図書館」での生き物の貸し出しも担います。サポーターになった子は、遊べなくてつまらない?という心配もちょっとありますが、この案で試してみます。そして課題が出たらまたみんなで考えたいと思います。

担当 ウラベーノ(「子どものワークショップ」HPより)

農作業のための車や訪問者の車が道端に駐車中。

右手にも田んぼが続く。 奥の方で、農作業中の姿が。

奥の方で、農作業中の姿が。

左奥からの道が都県境。

左奥からの道が都県境。

右手奥まで続く谷戸。

右手奥まで続く谷戸。

「大池」。

脇の道が都県境となっています。

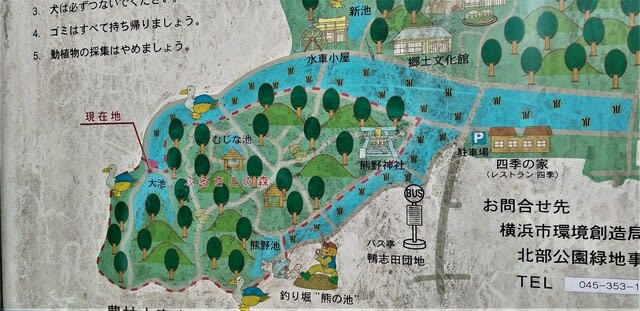

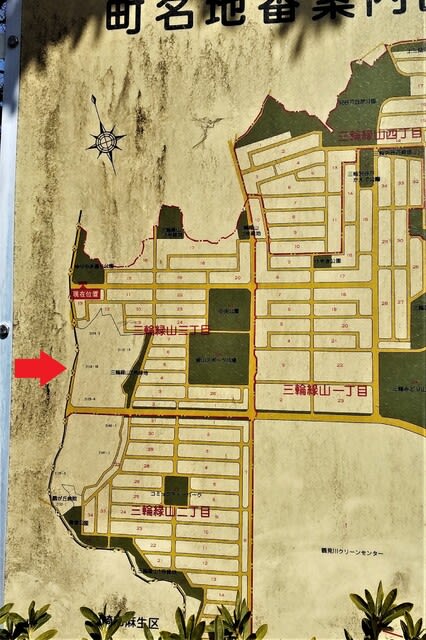

案内板。

都県境は、ここから道なりに進み、「水車小屋」の手前で左手の森の中に進みます。

ここから田んぼ一帯を望む。

しばらく都県境を歩きながら戻ります。

境界標石(横浜市)。

「寺家ふるさと村で 米を作ろう! 週末は田んぼへ行こう! 」。

※田植えは、5月20日(土)の予定のようです。

都県境を歩きます。

都県境を歩きます。

この付近で、都県境は、右手の森の中へ。

水車小屋。

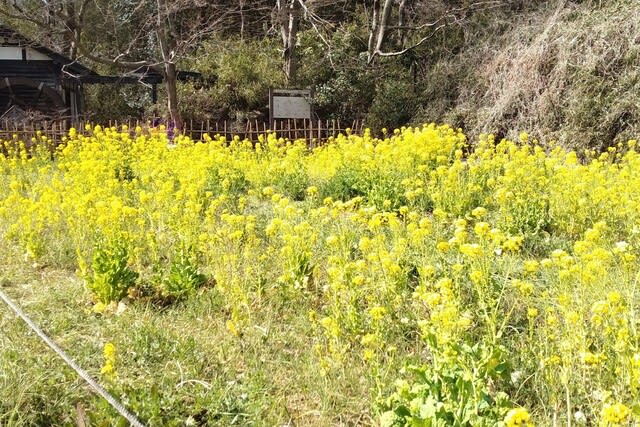

水車小屋の脇には、菜の花が満開。

来た道(都県境)を振り返る。

「ふるさとの森」側から。

水車小屋の左手奥の森の中を都県境が進む?

ふるさとの森。

鬱蒼とした森。

鬱蒼とした森。

バス通りに向かいます。

振り返って望む。

通りの向こうに「四季の家」。

四季の家』は、寺家ふるさと村の総合案内所として、自然、農業、農村文化の展示紹介や、天然記念物に指定されているミヤコタナゴの飼育展示をしています。

また、レストランを併設しています。

研修室、農産加工室(料理室)、ホールギャラリーのパネル展示コーナーを備え、個人や団体の方でもご利用いただけます。

年間を通して、各種自然観察会や工作教室、みそ造り、そば打ち、料理教室等も開催し、ご好評をいただいております。

カウンターにて寺家ふるさと村の散策や、イベント等のご案内をしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

(「同」HPより)

今回はここまで。

東急バス「四季の家」バス停から乗車、東急田園都市線「市が尾駅」に向かいました。

田んぼの稲が青々と伸びる頃か、たわわに実る頃に、また訪問したいと思います。

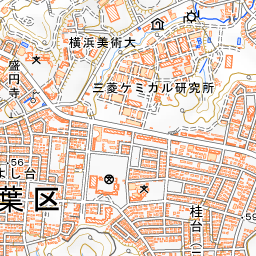

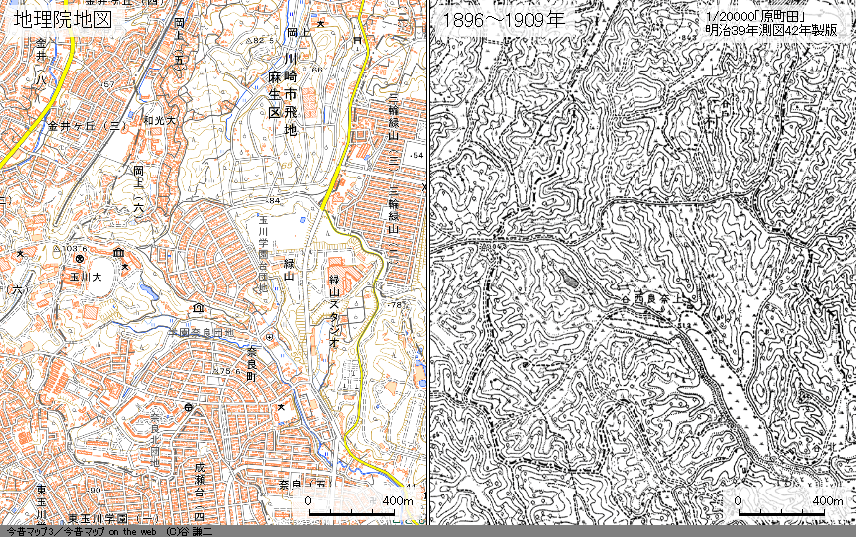

1970年代のようす。

1970年代のようす。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

「寺家ふるさとの森」。

「寺家ふるさとの森」。

」HPより)

」HPより)

「こどもの国」沿いの道。

「こどもの国」沿いの道。

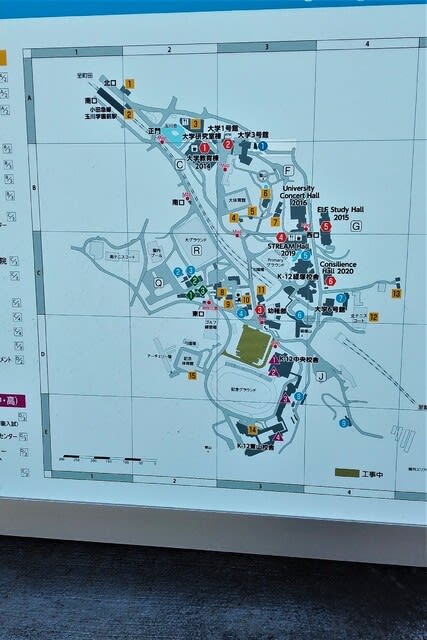

「園内案内図」。

「園内案内図」。

梨畑?

梨畑?

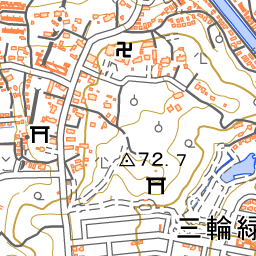

2010年代のようす。上部に都県境。

2010年代のようす。上部に都県境。

「精進場橋」から上流を望む。

「精進場橋」から上流を望む。

三輪緑山緑地(町田市)。

三輪緑山緑地(町田市)。

「町田市三輪緑山」。

「町田市三輪緑山」。

大山・丹沢が遠くに。

大山・丹沢が遠くに。

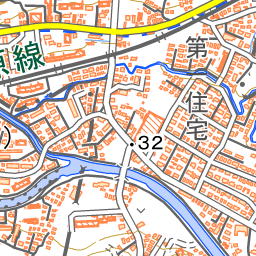

2010年代のようす。右手に三輪緑山住宅。

2010年代のようす。右手に三輪緑山住宅。

1970年代のようす。都県境の道は健在。

1970年代のようす。都県境の道は健在。

東京都と明示。

東京都と明示。

左は、鶴川駅のホーム。

左は、鶴川駅のホーム。

「真光寺川」沿いに。

「真光寺川」沿いに。

下流を望む。

下流を望む。 「河川管理境界 鶴見川」。

「河川管理境界 鶴見川」。

上流を望む。

上流を望む。

シラサギが。

シラサギが。

都県境が明示されている。

都県境が明示されている。

都県境の道は公道のようです。

都県境の道は公道のようです。

都県境は、左に折れて行く。

都県境は、左に折れて行く。

(下流方向)。

(下流方向)。

町田市成瀬台の住宅地。

町田市成瀬台の住宅地。

と、広い道に。

と、広い道に。

眼下は、横浜市青葉区方面。

眼下は、横浜市青葉区方面。

横浜市青葉区。

横浜市青葉区。

右手に「ワコーレ玉川学園」。

右手に「ワコーレ玉川学園」。

1970年代のようす。

1970年代のようす。

緑地(横浜市)。

緑地(横浜市)。

ここにも「都県境標石」。

ここにも「都県境標石」。 町田市成瀬台。

町田市成瀬台。 横浜市青葉区奈良。

横浜市青葉区奈良。 横浜市側も急な坂に。

横浜市側も急な坂に。 「奈良谷戸橋」。

「奈良谷戸橋」。

この道が都県境。

この道が都県境。 町田市成瀬5丁目。

町田市成瀬5丁目。

町田市街地が眼下に広がる。

町田市街地が眼下に広がる。

都県境を示す標石。

都県境を示す標石。

市章が刻まれています。

市章が刻まれています。

「源流の森保存地区 横浜市」。

「源流の森保存地区 横浜市」。 」HPより)

」HPより) 右手に広がる。

右手に広がる。

市境界。

市境界。

横浜市青葉区奈良。

横浜市青葉区奈良。

町田市成瀬。

町田市成瀬。

「横浜市青葉区」。

「横浜市青葉区」。

(右側)横浜ナンバー

(右側)横浜ナンバー

都県境は左から右へ横切る。

都県境は左から右へ横切る。 左が町田市、右が横浜市。

左が町田市、右が横浜市。

解説板。

解説板。

解説板。

解説板。

上流を望む。

上流を望む。 カルガモの群れ。

カルガモの群れ。 河川管理境界「恩田川」。

河川管理境界「恩田川」。

「横浜みどりの森(墓園)」の西をかすめるように進みます。

「横浜みどりの森(墓園)」の西をかすめるように進みます。 住宅街を歩くことに。

住宅街を歩くことに。 左の森が都県境。

左の森が都県境。

右手奥が都県境。

右手奥が都県境。

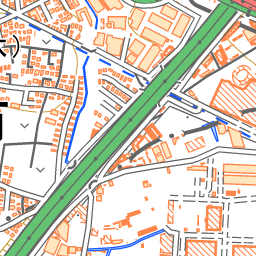

正面が東急田園都市線。

正面が東急田園都市線。

横浜市のマンホール。

横浜市のマンホール。 この付近が都県境?

この付近が都県境?

「こどもの国線」。

「こどもの国線」。

2010年代のようす。鋭角に折れる都県境。

2010年代のようす。鋭角に折れる都県境。

1880年代のようす。当時から鋭角に折れている。

1880年代のようす。当時から鋭角に折れている。

左が町田市、右が横浜市。

左が町田市、右が横浜市。 この付近もホテルが建ち並ぶ。

この付近もホテルが建ち並ぶ。 横浜市のマンホール。

横浜市のマンホール。

「渋谷(まで)29㎞ 長津田(まで)3㎞」。

「渋谷(まで)29㎞ 長津田(まで)3㎞」。 「すずかけ台駅 この先70 ㍍」。

「すずかけ台駅 この先70 ㍍」。

「すずかけ台駅」。

「すずかけ台駅」。

「東工大入口」交差点。

「東工大入口」交差点。

遠くに「大山」が見えます。

遠くに「大山」が見えます。

「旧大山街道」。

「旧大山街道」。

境川下流を望む。

境川下流を望む。 横浜市のマンホール。ここは、横浜市瀬谷区。

横浜市のマンホール。ここは、横浜市瀬谷区。 「目黒」交差点。

「目黒」交差点。

解説板。

解説板。

↑厚木・大和 ←鶴ヶ峰 →相模原 ←八王子街道→

↑厚木・大和 ←鶴ヶ峰 →相模原 ←八王子街道→

横浜市方向。

横浜市方向。

「町田市鶴間六丁目」。

「町田市鶴間六丁目」。