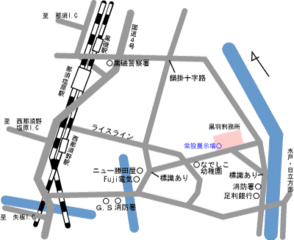

(12:58) 「鍋掛十文字」交差点を渡ると、「鍋掛宿」の中心になります。その前に、角のコンビニで小休止。

「鍋掛交差点」を渡った所に清川地蔵尊があります。

「清川地蔵」は子育て地蔵として地元民の信仰が厚く、毎年4月24日の祭礼には集落の女性全員が集まり、念仏を唱える行事が行われているそうです。

宿場らしい雰囲気はほとんどなく、ひっそりとした街並み。

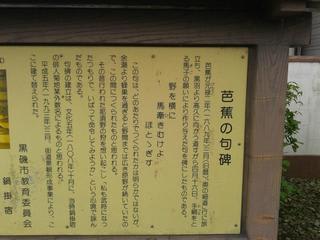

左手が小さな広場になっていて、解説板や芭蕉の句碑があります。奥は、八坂神社の祠。

写真右の解説版には、「白澤宿」で見た「奥州街道白澤宿の会」と「奥州街道膝栗毛の会」による奥州街道の旅程表が掲載されています。

奥州街道 鍋掛宿より各宿の里程

江戸 江 四拾壱里八町参拾四間

宇都宮宿 江 拾壱里五町拾四間

・・・

鍋掛宿与利

越堀宿 江 八町四拾八間

芦野宿 江 弐里弐拾町参拾間半

白坂宿 江 五里弐拾五町五間半

白河宿 江 七里弐拾弐間五間半

奥州道中・白河宿より宇都宮宿迄、弐拾壱里(八拾六キロ)余りを膝栗毛によって踏破した記念に、この高札を掲げる。

平成参年(一九九一)拾壱月参日

句碑の説明板には「鍋掛宿」の解説と奥州道分間延絵図(鍋掛宿部分)も併せて記載されています。

芭蕉の句碑

芭蕉が元禄2年(1689)3月(旧暦)「奥の細道」行に旅立ち、黒羽より高久に向う道すがら4月16日、手綱をとる馬子の願いにより作り与えた句を碑にしたものである。

野を横に 馬牽(ひ)きむけよ ほとゝぎす

この句は、どのあたりでつくられたかは明らかではないが、余瀬より蜂巣を過ぎると野間までは広き原野が続いていたので、この間につくられたものと思われる。

その昔行われていた那須野の狩りを想い起こし「私も武将になったつもりで、いばって命令してみようか」という心境で詠んだものである。

句碑の建立は、文化5年(1808)10月に、当時鍋掛宿の俳人菊池某外数名によるものと思われる。

平成5年(1993)3月、街道景観形成事業により、ここに建て替えられた。

黒磯市教育委員会(注:黒磯市は現在、那須塩原市となっている)

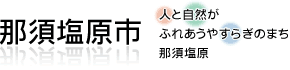

鍋掛宿

鍋掛宿は、江戸時代の五街道の一つ奥州街道の宿場として栄えた集落であり、最盛期には、戸数も百余戸を数え、旅籠、茶屋、その他多くの商家などで賑わったという。

江戸時代初期の正保3年(1646年)以後は幕府直轄地天領として明治まで治められた。

本陣1、脇本陣1、旅籠23、総戸数100余戸。鍋掛宿は、奥州街道の難所の一つと言われた那珂川の手前にあり、川留めの時など、大いに賑わったという。

鍋掛宿は那珂川対岸の堀越と2宿で1宿の機能を果たしていました。

鍋掛の名の由来は、那珂川の川留めにより旅人が溢れ、宿住民が総出で鍋を出し、炊き出しを行なったことから、らしい。

那珂川は、幕府にとって天然の防御ラインで、鍋掛は天領でした。

「初市神」。

「初市神」。

八坂神社の隣にある正観寺の山門脇に樹齢250年とされる、大きなシダレザクラがあります。門前には蔵造りを模した「鍋掛消防小屋」があります。この建物が宿場をイメージした唯一のもののようです。

かなり古そうな道標で、判読不能。

ここで「鍋掛宿」もおしまい。

(13:08)右に入る道が旧道ですが、左折してすぐ県道に戻ることに。

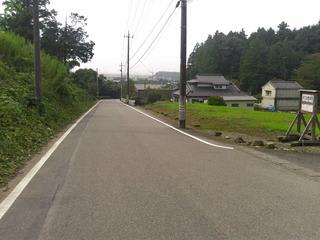

県道側から旧道を望む。

県道側から旧道を望む。

そのまま県道を突っ切ると、右手に大きな馬頭観音石碑や道祖神が並んでいます。この道が旧道らしく、川べりに下りて向こう側に渡ったようですが、現在は通行不能。

(13:13)「那珂川」に架けられた「昭明橋」を渡ります。

眼下は切り立ったようすで、天然の要塞という印象。

「鍋掛交差点」を渡った所に清川地蔵尊があります。

「清川地蔵」は子育て地蔵として地元民の信仰が厚く、毎年4月24日の祭礼には集落の女性全員が集まり、念仏を唱える行事が行われているそうです。

宿場らしい雰囲気はほとんどなく、ひっそりとした街並み。

左手が小さな広場になっていて、解説板や芭蕉の句碑があります。奥は、八坂神社の祠。

写真右の解説版には、「白澤宿」で見た「奥州街道白澤宿の会」と「奥州街道膝栗毛の会」による奥州街道の旅程表が掲載されています。

奥州街道 鍋掛宿より各宿の里程

江戸 江 四拾壱里八町参拾四間

宇都宮宿 江 拾壱里五町拾四間

・・・

鍋掛宿与利

越堀宿 江 八町四拾八間

芦野宿 江 弐里弐拾町参拾間半

白坂宿 江 五里弐拾五町五間半

白河宿 江 七里弐拾弐間五間半

奥州道中・白河宿より宇都宮宿迄、弐拾壱里(八拾六キロ)余りを膝栗毛によって踏破した記念に、この高札を掲げる。

平成参年(一九九一)拾壱月参日

句碑の説明板には「鍋掛宿」の解説と奥州道分間延絵図(鍋掛宿部分)も併せて記載されています。

芭蕉の句碑

芭蕉が元禄2年(1689)3月(旧暦)「奥の細道」行に旅立ち、黒羽より高久に向う道すがら4月16日、手綱をとる馬子の願いにより作り与えた句を碑にしたものである。

野を横に 馬牽(ひ)きむけよ ほとゝぎす

この句は、どのあたりでつくられたかは明らかではないが、余瀬より蜂巣を過ぎると野間までは広き原野が続いていたので、この間につくられたものと思われる。

その昔行われていた那須野の狩りを想い起こし「私も武将になったつもりで、いばって命令してみようか」という心境で詠んだものである。

句碑の建立は、文化5年(1808)10月に、当時鍋掛宿の俳人菊池某外数名によるものと思われる。

平成5年(1993)3月、街道景観形成事業により、ここに建て替えられた。

黒磯市教育委員会(注:黒磯市は現在、那須塩原市となっている)

鍋掛宿

鍋掛宿は、江戸時代の五街道の一つ奥州街道の宿場として栄えた集落であり、最盛期には、戸数も百余戸を数え、旅籠、茶屋、その他多くの商家などで賑わったという。

江戸時代初期の正保3年(1646年)以後は幕府直轄地天領として明治まで治められた。

本陣1、脇本陣1、旅籠23、総戸数100余戸。鍋掛宿は、奥州街道の難所の一つと言われた那珂川の手前にあり、川留めの時など、大いに賑わったという。

鍋掛宿は那珂川対岸の堀越と2宿で1宿の機能を果たしていました。

鍋掛の名の由来は、那珂川の川留めにより旅人が溢れ、宿住民が総出で鍋を出し、炊き出しを行なったことから、らしい。

那珂川は、幕府にとって天然の防御ラインで、鍋掛は天領でした。

「初市神」。

「初市神」。八坂神社の隣にある正観寺の山門脇に樹齢250年とされる、大きなシダレザクラがあります。門前には蔵造りを模した「鍋掛消防小屋」があります。この建物が宿場をイメージした唯一のもののようです。

かなり古そうな道標で、判読不能。

ここで「鍋掛宿」もおしまい。

(13:08)右に入る道が旧道ですが、左折してすぐ県道に戻ることに。

県道側から旧道を望む。

県道側から旧道を望む。そのまま県道を突っ切ると、右手に大きな馬頭観音石碑や道祖神が並んでいます。この道が旧道らしく、川べりに下りて向こう側に渡ったようですが、現在は通行不能。

(13:13)「那珂川」に架けられた「昭明橋」を渡ります。

眼下は切り立ったようすで、天然の要塞という印象。

振り返って望む。

振り返って望む。

「気に入らぬ 風もあろうが 糸柳 大正五年入学生 七十歳記念」

「気に入らぬ 風もあろうが 糸柳 大正五年入学生 七十歳記念」 (11:26)相の川に架かる「高野橋」を渡ります。

(11:26)相の川に架かる「高野橋」を渡ります。

振り返って望む。

振り返って望む。

(

( HPより)

HPより)

「樋沢の不動明王像(お不動様)」解説板。

「樋沢の不動明王像(お不動様)」解説板。 「伝説の大うなぎ 樋沢の大沼」。

「伝説の大うなぎ 樋沢の大沼」。 朽ち果てたラブホテル「不夜城」。

朽ち果てたラブホテル「不夜城」。

雨天続きのせいか、水流はありました。

雨天続きのせいか、水流はありました。

門前には句碑。「かさねとはやえなでしこのななるべし 曽良」。

門前には句碑。「かさねとはやえなでしこのななるべし 曽良」。

(写真は、「Wikipedia」より)

(写真は、「Wikipedia」より)

(

( HPより)

HPより) 「棚倉街道」。

「棚倉街道」。

閑散とした街のようす。

閑散とした街のようす。

(写真は、「Wikipedia」より。)

(写真は、「Wikipedia」より。)

「奥州道中大田原宿大久保木戸跡」碑。

「奥州道中大田原宿大久保木戸跡」碑。

(TV Tokyo

(TV Tokyo HPより)

HPより)

(熊谷にて)。

(熊谷にて)。 「ムサシトミヨ」。

「ムサシトミヨ」。 「イトヨ」。

「イトヨ」。

右手が開けてきます。

右手が開けてきます。

この碑の先で、「百村(もむら)川」に架かる「筋違橋」を渡ると、

この碑の先で、「百村(もむら)川」に架かる「筋違橋」を渡ると、

「大田原宿」入口。

「大田原宿」入口。 「神明町交差点」に。

「神明町交差点」に。

「県道」に沿って続く宿場。かつての面影はありません。

「県道」に沿って続く宿場。かつての面影はありません。

「地酒天鷹」。

「地酒天鷹」。

安政2年(1855)創業の「小島屋」菓子店。名物は与一力餅最中や勘兵衛饅頭。

安政2年(1855)創業の「小島屋」菓子店。名物は与一力餅最中や勘兵衛饅頭。

秋空。時々澄み渡って。

秋空。時々澄み渡って。

「ほほえみの仏」。

「ほほえみの仏」。 「与一の里名木選 つつじ」。

「与一の里名木選 つつじ」。

(「フィオーレ喜連川」HPより)

(「フィオーレ喜連川」HPより) 「案内図」。県道沿いの静かな街並み。

「案内図」。県道沿いの静かな街並み。

観光案内所。大正モダンな建物。

観光案内所。大正モダンな建物。

「観光案内図」。

「観光案内図」。 人通りも少なく、車もほとんど通らない閑寂な街並み。

人通りも少なく、車もほとんど通らない閑寂な街並み。

「宿内」を振り返って望む。左が「たかしお薬局」。

「宿内」を振り返って望む。左が「たかしお薬局」。 「台町交差点」。その手前の細い道を右折。

「台町交差点」。その手前の細い道を右折。

旧道沿いのおうち。

旧道沿いのおうち。

奥に見えるのが「蔵座敷」。洋風の望楼がユニーク。

奥に見えるのが「蔵座敷」。洋風の望楼がユニーク。

実りの秋。

実りの秋。

(14:46)「お伊勢の森」。田んぼの中にある小さな森。

(14:46)「お伊勢の森」。田んぼの中にある小さな森。

「氏家」駅方向。

「氏家」駅方向。

一面、大豆畑。

一面、大豆畑。

15:13)しばらく進んだ右側に「寛方・タゴール平和公園」があります。

15:13)しばらく進んだ右側に「寛方・タゴール平和公園」があります。

「氏家仲町」。「108」で「東野」。

「氏家仲町」。「108」で「東野」。  「穀町」。

「穀町」。

「氏家オープンダイニング、ダイニングバー」・・・。

「氏家オープンダイニング、ダイニングバー」・・・。

向こうに見える山は「笠松山」?

向こうに見える山は「笠松山」? ユニーク!

ユニーク!

「勝山食堂」さん。親切に教えてくれました。

「勝山食堂」さん。親切に教えてくれました。

正面の道から、

正面の道から、

「ここは江戸より30里」という説明。

「ここは江戸より30里」という説明。 大きな石塔「勝善神」。

大きな石塔「勝善神」。

「住吉屋」。

「住吉屋」。 「本陣・宇加地家」。

「本陣・宇加地家」。

「巨峰直売します」。

「巨峰直売します」。

しばらく進むと「地蔵前」というバス停。(10:25)

しばらく進むと「地蔵前」というバス停。(10:25)

今にも降ってきそうな厚く黒い雲。

今にも降ってきそうな厚く黒い雲。

(11:24)「稚ヶ坂」バス停。

(11:24)「稚ヶ坂」バス停。

桜並木。

桜並木。

「日野町」。

「日野町」。