土浦宿

水戸街道千住宿から11番目の宿場町。現在の茨城県土浦市大手町・中央1・中央2・城北町付近にあたる。

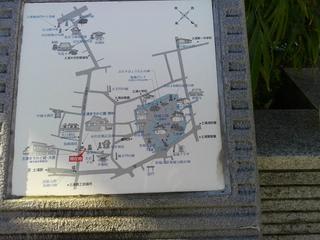

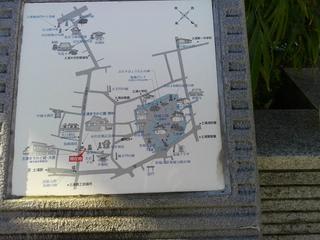

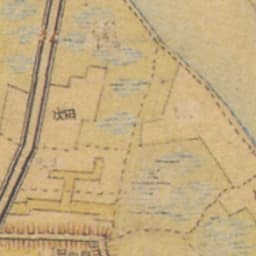

土浦は土浦藩の城下町で、城は土浦城(亀城)。水戸街道は、土浦城の東側を、複雑な枡形を繰り返しつつ迂回している。土浦宿は、土浦城の東側・南東側の一角で、南西から北東に700メートル程度の範囲で広がっている。本陣は2ヶ所(山口家・大塚家)あったとされるが、いずれも残されていない。

土浦は、城下町であったほか、霞ヶ浦水運の拠点地でもあり、物資集積地としても栄えた。

旧街道筋には古建築が残っている。また、短い区間ではあるが、景観が保存されている。

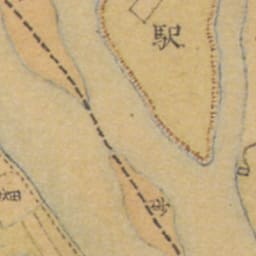

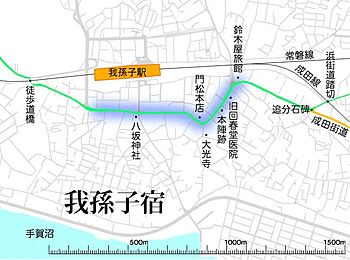

真鍋宿

土浦宿の北方1キロ程度の場所に「真鍋宿」があった。現在の茨城県土浦市真鍋3付近。土浦宿とは極めて近く、間の宿とも土浦宿の一部とも言える。坂下には鹿島街道との追分、坂上には筑波街道との追分があったことから、その2つの追分に挟まれた坂道を中心として栄えた。

常福寺・愛宕神社 - 土浦宿の南側に位置する寺社。愛宕神社は、2007年現在も茅葺屋根の本殿を持つ。

吾妻庵 - 創業1873年の蕎麦屋。母屋は築200年、商店部分も築100年という。

矢口酒店 - 1800年代中期建築の土蔵建築。茨城県指定文化財。

まちかど蔵・大徳 - 江戸時代末期の土蔵建築。元は呉服店。土浦市が譲り受けて観光案内所となっている。裏手に本陣のひとつがあったとされる。

まちかど蔵・野村 - 1800年代末期の出桁作り・土蔵建築。元は砂糖問屋。観光案内所として使われている。

ほたて - 大規模な角地出桁作りの商店。てんぷら屋として現役。

土浦商工会館 - もうひとつの本陣の跡地。

醤油・国分商店が土浦で生産を江戸中期に始め、江戸に送られて消費され、過去には江戸で醤油のことを「むらさき」(筑波山)、「おひたち」(常陸)と呼ばれた。

(以上、「Wikipedia」参照)

(以上、「Wikipedia」参照)

「土浦宿」中心部へ向かう旧街道には古いおうちが並んでいます。新築、改築あるいは空き地になってはいますが、かつての雰囲気が残っています。一歩敷地内に入ると、古い土蔵なども。

(11:33)先達の資料ではこの付近に『この井戸は、日本橋から十八番目の一里塚のかたわらにあった井戸である。』という説明板と共に「井戸」があるとのことでしたが、行きつ戻りつしてもいっこうに見当たりません。実は何年か前に市によって撤去されたようです。

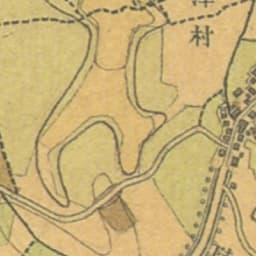

かつてのようす。(「

かつてのようす。(「 「土浦城下の遺構めぐり」HPより拝借。)

「土浦城下の遺構めぐり」HPより拝借。)

ということは、これなのかな? (↓) 道路脇にある井戸らしきもの。

道路脇にある井戸らしきもの。

ロスタイムがあり、やっと土浦城の「南大門」があったところになります(11:48)。

土浦城南門跡

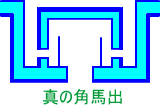

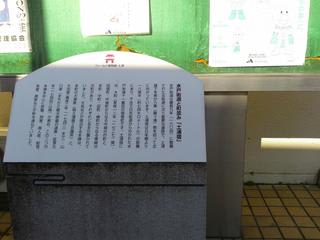

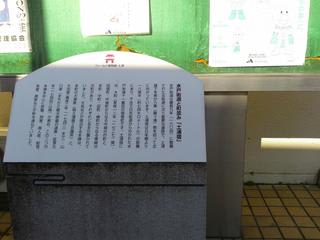

享保12年(1727)に大町が築かれるまではここが土浦城の南端で、正面の太い道路となっているところには川が流れていました。土浦城と水戸街道の整備に伴い、慶長18年(1613)に川には橋(簀子橋)が掛けられ、正面に南門、脇に番所が置かれると共に、川の向こう側には「枡形」と呼ばれる城の防御施設が整備されました。なお貞享2年(1685)に大規模に改修され、形態的には角馬出となります。明治6年(1873)撤去されました。

なお、枡形や馬出といった城の主要な防御施設は城下から城内へ入るところに設けるのが一般的であり、土浦城のように水戸街道をいう主要街道に大規模な防御施設を設置している例は全国でも大変珍しいものです。

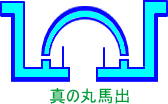

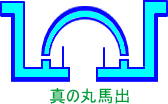

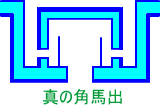

注:「馬出(し)」

土浦城では北側にもこの防御施設が築かれ、その跡が残されています。そこで、 「城用語集」HPをお借りして解説します。

「城用語集」HPをお借りして解説します。

馬出とは

虎口(城の戦闘用出入口)の外側に曲輪を築いて防御力を高めたもの。

初期の城は土塁に切り口を作って出入口としていたが、この切り口の外側(一部内側)に的土(あづち)と言われる盛土を行った。この盛土により、城外から城内の様子が伺いにくくなる。切り口(出入口)への敵の兵の集中がしにくくなるなどのメリットがある。

「馬出曲輪」と呼ばれるものや、「出丸」と呼ばれるものも築かれるようになった。大阪冬の陣で有名な「真田丸」はこの出丸の規模が大きくなったものである。

頭上には「土浦境線」の高架道路。

解説板にある桝形(クランク)。「馬出」跡は判然としませんが、「枡形」はしっかり残っています。

(11:50)右の角の奥に「東光寺」。

街道筋らしいおうちも。

(11:53)しばらく進むと、再び枡形で、右に折れてすぐ左に折れます。

ここからが宿場の中心のようで、宿場らしいおうちが並んでいます。

「山口薬局」。

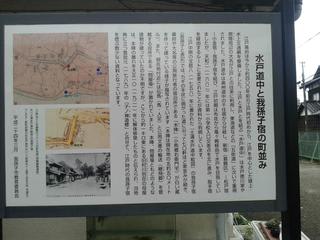

水戸街道と町並み「土浦宿」

水戸街道は慶長9年(1604)に整備された五街道に次ぐ重要な道路で、土浦城下を南から東(霞ヶ浦)側を回って北に向かっています。土浦宿は日本橋より一八里半(約74キロメートル)の距離にあり、千住で日光街道から分かれた水戸街道11番目の宿場町です。土浦宿には、大町(享保12年―1727―築)・田宿町・中城町からなる中城分の町と、本町・中町・田町・横町からなる東﨑分の町があり、それぞれに名主が置かれていました。大名などが宿泊する本陣は、本町の大塚家(現土浦商工会議所)と、大田家(寛保2年―1742―まで)・山口家(まちかど蔵大徳脇の道奥・延享元年―1744―以降)が務め、この二つの本陣を中心に旅籠、問屋、商人宿、船宿、茶屋、商家などが軒を連ねていました。

「中城通り」との案内板。

「吾妻庵総本店」お蕎麦屋さん。看板が立派。

その隣には「矢口酒店」。店蔵、袖蔵、元蔵の三つの重厚な建物が建っています。

解説板。

県指定建造物 矢口家住宅(付、家相図七枚)

この建物は土蔵造りで、店蔵(主屋・向かって右)と袖蔵(向かって左)、別に建てられた奥の元蔵より成る。旧水戸街道に面した店蔵・袖蔵の間口は合わせて7間半である。

土浦城下の土蔵造りは、天保12年(1841)の大火後、瓦葺きなどと共に防火の備えとして取り入れられたものである。

この建物の建築年代は、店蔵と袖蔵が嘉永2年(1849)、元蔵が慶応年間(1865~67)で、県内で現存する土蔵造りの商家建築のなかでは特に貴重なものである。

なお、天保9年(1838)以降の家相図が7枚残っており、間取りの変遷を知ることができる価値の高いものである。

平成11年(1999)3月 土浦市教育委員会

左隣には「まちかど蔵・大徳」。

江戸中期、商都土浦の礎を築いた呉服商「大国屋徳兵衛家(大徳) 」。

◆見世蔵(観光物産館)

市内の観光についての情報提供のrまか、土浦の特産品や土産品を販売しております。また、 2階部分はギャラリーや発表会などに利用できます。

◆抽蔵1階(観光展示館)

日本-と呼び声高い「土浦全国花火競技大会」や帆曳船などの市内の観光について、模型やパネルを使って紹介いたします。

◆袖蔵2階(商家歴史展示舘)

往時の商家や庶民の生活用品のほか、葺の土浦の街並みの絵や写真などを展示しております。元は呉服屋さん。

観光案内ボランティアの人たちの姿も見えて、けっこう賑わっているようすです。

その向かい側には「まちかど蔵・野村」。

野村家は江戸時代から続いた商家で,明治の頃には砂糖を商っていました。かつての大店の暮らしぶりを見てとることができる「土浦まちかど蔵・野村」は、江戸後期から明治初期に建造された、 3つの蔵からなっています。

◆母屋1階(休憩所、はた織り体験室)

中城通りに面した開放的な休憩所と、はた織りや草木染めなどの創作活動が体験できるカルチャー室があります。

◆母屋2階(展示室、和室休憩所)

展示室には音の生活用品などの民族資料や、予科練関係の資料を集めました。くつろげる和室の休憩所があります。

◆袖 蔵(そば打ち等体験工房)

蔵を改装し、そば打ち等が体験できる工房となっています(要予約)。

◆文庫蔵

写真や絵画等の作品展示会場として利用できる蔵です(要予約)。

◆レンガ蔵(喫茶店)

レンガ蔵を改装した喫茶店で、レトロな空間を醸し出しています。

「大蔵」「野村」さんの解説は「www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1274688449_doc_26.pdf」より借用。

旧町名 中城町由来

田宿と同時に(慶長九年)に生まれた町人町で土浦宿の代表的な町としてだけでなく、「中城分」という集落の中心であった。土浦城大手門に近く参勤の大名を接待する御使者屋敷もあった。駒市で知られている中城天満宮もこの町の象徴である。

こうした「旧町名」由来碑が20ヶ所ほどに設置されているようです。

(12:00)時刻はちょうど正午。昼食にはまだ早い、もう少し行ってから食べようかと歩き出します。次の「ほたて」屋さんもパスして先に、と思ったのが大失敗。

この先、旧街道筋には一軒も食事する店がありませんでした。もちろん土浦駅方向に行けばあるのでしょうが、旧道は次第に繁華街から遠ざかっていきます。・・・

水戸街道千住宿から11番目の宿場町。現在の茨城県土浦市大手町・中央1・中央2・城北町付近にあたる。

土浦は土浦藩の城下町で、城は土浦城(亀城)。水戸街道は、土浦城の東側を、複雑な枡形を繰り返しつつ迂回している。土浦宿は、土浦城の東側・南東側の一角で、南西から北東に700メートル程度の範囲で広がっている。本陣は2ヶ所(山口家・大塚家)あったとされるが、いずれも残されていない。

土浦は、城下町であったほか、霞ヶ浦水運の拠点地でもあり、物資集積地としても栄えた。

旧街道筋には古建築が残っている。また、短い区間ではあるが、景観が保存されている。

真鍋宿

土浦宿の北方1キロ程度の場所に「真鍋宿」があった。現在の茨城県土浦市真鍋3付近。土浦宿とは極めて近く、間の宿とも土浦宿の一部とも言える。坂下には鹿島街道との追分、坂上には筑波街道との追分があったことから、その2つの追分に挟まれた坂道を中心として栄えた。

常福寺・愛宕神社 - 土浦宿の南側に位置する寺社。愛宕神社は、2007年現在も茅葺屋根の本殿を持つ。

吾妻庵 - 創業1873年の蕎麦屋。母屋は築200年、商店部分も築100年という。

矢口酒店 - 1800年代中期建築の土蔵建築。茨城県指定文化財。

まちかど蔵・大徳 - 江戸時代末期の土蔵建築。元は呉服店。土浦市が譲り受けて観光案内所となっている。裏手に本陣のひとつがあったとされる。

まちかど蔵・野村 - 1800年代末期の出桁作り・土蔵建築。元は砂糖問屋。観光案内所として使われている。

ほたて - 大規模な角地出桁作りの商店。てんぷら屋として現役。

土浦商工会館 - もうひとつの本陣の跡地。

醤油・国分商店が土浦で生産を江戸中期に始め、江戸に送られて消費され、過去には江戸で醤油のことを「むらさき」(筑波山)、「おひたち」(常陸)と呼ばれた。

(以上、「Wikipedia」参照)

(以上、「Wikipedia」参照)「土浦宿」中心部へ向かう旧街道には古いおうちが並んでいます。新築、改築あるいは空き地になってはいますが、かつての雰囲気が残っています。一歩敷地内に入ると、古い土蔵なども。

(11:33)先達の資料ではこの付近に『この井戸は、日本橋から十八番目の一里塚のかたわらにあった井戸である。』という説明板と共に「井戸」があるとのことでしたが、行きつ戻りつしてもいっこうに見当たりません。実は何年か前に市によって撤去されたようです。

かつてのようす。(「

かつてのようす。(「 「土浦城下の遺構めぐり」HPより拝借。)

「土浦城下の遺構めぐり」HPより拝借。)ということは、これなのかな? (↓)

道路脇にある井戸らしきもの。

道路脇にある井戸らしきもの。ロスタイムがあり、やっと土浦城の「南大門」があったところになります(11:48)。

土浦城南門跡

享保12年(1727)に大町が築かれるまではここが土浦城の南端で、正面の太い道路となっているところには川が流れていました。土浦城と水戸街道の整備に伴い、慶長18年(1613)に川には橋(簀子橋)が掛けられ、正面に南門、脇に番所が置かれると共に、川の向こう側には「枡形」と呼ばれる城の防御施設が整備されました。なお貞享2年(1685)に大規模に改修され、形態的には角馬出となります。明治6年(1873)撤去されました。

なお、枡形や馬出といった城の主要な防御施設は城下から城内へ入るところに設けるのが一般的であり、土浦城のように水戸街道をいう主要街道に大規模な防御施設を設置している例は全国でも大変珍しいものです。

注:「馬出(し)」

土浦城では北側にもこの防御施設が築かれ、その跡が残されています。そこで、

「城用語集」HPをお借りして解説します。

「城用語集」HPをお借りして解説します。馬出とは

虎口(城の戦闘用出入口)の外側に曲輪を築いて防御力を高めたもの。

初期の城は土塁に切り口を作って出入口としていたが、この切り口の外側(一部内側)に的土(あづち)と言われる盛土を行った。この盛土により、城外から城内の様子が伺いにくくなる。切り口(出入口)への敵の兵の集中がしにくくなるなどのメリットがある。

「馬出曲輪」と呼ばれるものや、「出丸」と呼ばれるものも築かれるようになった。大阪冬の陣で有名な「真田丸」はこの出丸の規模が大きくなったものである。

頭上には「土浦境線」の高架道路。

解説板にある桝形(クランク)。「馬出」跡は判然としませんが、「枡形」はしっかり残っています。

(11:50)右の角の奥に「東光寺」。

街道筋らしいおうちも。

(11:53)しばらく進むと、再び枡形で、右に折れてすぐ左に折れます。

ここからが宿場の中心のようで、宿場らしいおうちが並んでいます。

「山口薬局」。

水戸街道と町並み「土浦宿」

水戸街道は慶長9年(1604)に整備された五街道に次ぐ重要な道路で、土浦城下を南から東(霞ヶ浦)側を回って北に向かっています。土浦宿は日本橋より一八里半(約74キロメートル)の距離にあり、千住で日光街道から分かれた水戸街道11番目の宿場町です。土浦宿には、大町(享保12年―1727―築)・田宿町・中城町からなる中城分の町と、本町・中町・田町・横町からなる東﨑分の町があり、それぞれに名主が置かれていました。大名などが宿泊する本陣は、本町の大塚家(現土浦商工会議所)と、大田家(寛保2年―1742―まで)・山口家(まちかど蔵大徳脇の道奥・延享元年―1744―以降)が務め、この二つの本陣を中心に旅籠、問屋、商人宿、船宿、茶屋、商家などが軒を連ねていました。

「中城通り」との案内板。

「吾妻庵総本店」お蕎麦屋さん。看板が立派。

その隣には「矢口酒店」。店蔵、袖蔵、元蔵の三つの重厚な建物が建っています。

解説板。

県指定建造物 矢口家住宅(付、家相図七枚)

この建物は土蔵造りで、店蔵(主屋・向かって右)と袖蔵(向かって左)、別に建てられた奥の元蔵より成る。旧水戸街道に面した店蔵・袖蔵の間口は合わせて7間半である。

土浦城下の土蔵造りは、天保12年(1841)の大火後、瓦葺きなどと共に防火の備えとして取り入れられたものである。

この建物の建築年代は、店蔵と袖蔵が嘉永2年(1849)、元蔵が慶応年間(1865~67)で、県内で現存する土蔵造りの商家建築のなかでは特に貴重なものである。

なお、天保9年(1838)以降の家相図が7枚残っており、間取りの変遷を知ることができる価値の高いものである。

平成11年(1999)3月 土浦市教育委員会

左隣には「まちかど蔵・大徳」。

江戸中期、商都土浦の礎を築いた呉服商「大国屋徳兵衛家(大徳) 」。

◆見世蔵(観光物産館)

市内の観光についての情報提供のrまか、土浦の特産品や土産品を販売しております。また、 2階部分はギャラリーや発表会などに利用できます。

◆抽蔵1階(観光展示館)

日本-と呼び声高い「土浦全国花火競技大会」や帆曳船などの市内の観光について、模型やパネルを使って紹介いたします。

◆袖蔵2階(商家歴史展示舘)

往時の商家や庶民の生活用品のほか、葺の土浦の街並みの絵や写真などを展示しております。元は呉服屋さん。

観光案内ボランティアの人たちの姿も見えて、けっこう賑わっているようすです。

その向かい側には「まちかど蔵・野村」。

野村家は江戸時代から続いた商家で,明治の頃には砂糖を商っていました。かつての大店の暮らしぶりを見てとることができる「土浦まちかど蔵・野村」は、江戸後期から明治初期に建造された、 3つの蔵からなっています。

◆母屋1階(休憩所、はた織り体験室)

中城通りに面した開放的な休憩所と、はた織りや草木染めなどの創作活動が体験できるカルチャー室があります。

◆母屋2階(展示室、和室休憩所)

展示室には音の生活用品などの民族資料や、予科練関係の資料を集めました。くつろげる和室の休憩所があります。

◆袖 蔵(そば打ち等体験工房)

蔵を改装し、そば打ち等が体験できる工房となっています(要予約)。

◆文庫蔵

写真や絵画等の作品展示会場として利用できる蔵です(要予約)。

◆レンガ蔵(喫茶店)

レンガ蔵を改装した喫茶店で、レトロな空間を醸し出しています。

「大蔵」「野村」さんの解説は「www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1274688449_doc_26.pdf」より借用。

旧町名 中城町由来

田宿と同時に(慶長九年)に生まれた町人町で土浦宿の代表的な町としてだけでなく、「中城分」という集落の中心であった。土浦城大手門に近く参勤の大名を接待する御使者屋敷もあった。駒市で知られている中城天満宮もこの町の象徴である。

こうした「旧町名」由来碑が20ヶ所ほどに設置されているようです。

(12:00)時刻はちょうど正午。昼食にはまだ早い、もう少し行ってから食べようかと歩き出します。次の「ほたて」屋さんもパスして先に、と思ったのが大失敗。

この先、旧街道筋には一軒も食事する店がありませんでした。もちろん土浦駅方向に行けばあるのでしょうが、旧道は次第に繁華街から遠ざかっていきます。・・・

行き止まりのようですが。

行き止まりのようですが。

(以上、「Wikipedia」より)

(以上、「Wikipedia」より)

その先で、小休止。のどかな田園風景。

その先で、小休止。のどかな田園風景。

「東京まで57㎞」ポスト。

「東京まで57㎞」ポスト。

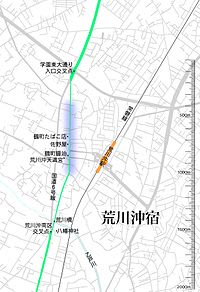

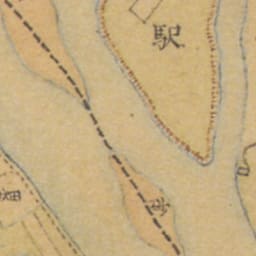

現代地図に旧水戸街道の道筋を重ねた地図。(「Wikipedia」より)

現代地図に旧水戸街道の道筋を重ねた地図。(「Wikipedia」より)  」HP参照)

」HP参照)

宿内を振り返って望む。

宿内を振り返って望む。 (9:45)国道6号線に合流します。

(9:45)国道6号線に合流します。

お店そのものは慶應4年創業とか。

お店そのものは慶應4年創業とか。

(14:31)「東京まで52㎞」ポスト。およそ半分の距離。ただし、旧道はけっこう曲がって進むので、もっとかかる?

(14:31)「東京まで52㎞」ポスト。およそ半分の距離。ただし、旧道はけっこう曲がって進むので、もっとかかる?

沿道には大きな屋敷も。

沿道には大きな屋敷も。

「ひたち野うしく」駅入口。

「ひたち野うしく」駅入口。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

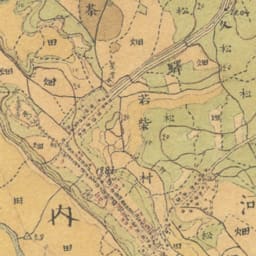

足袋屋坂、延命寺坂、会所坂など坂道の名が。

足袋屋坂、延命寺坂、会所坂など坂道の名が。 「流坂」。

「流坂」。 「延命寺坂」。

「延命寺坂」。

(以上「Wikipedia」参照)

(以上「Wikipedia」参照)

龍の彫刻が見事だそうです。

龍の彫刻が見事だそうです。

本陣玄関脇にあった百日紅と本陣跡の看板

本陣玄関脇にあった百日紅と本陣跡の看板

振り返る。

振り返る。

振り返って望む。

振り返って望む。

左手に「吉田八幡神社」。

左手に「吉田八幡神社」。 散歩する姿。

散歩する姿。

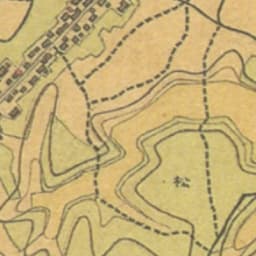

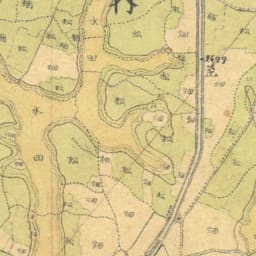

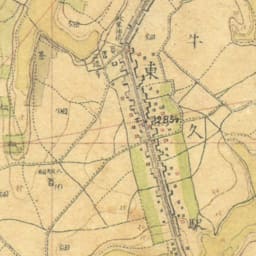

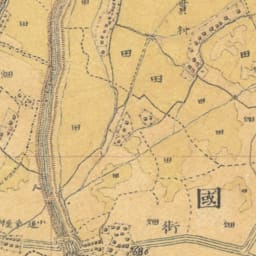

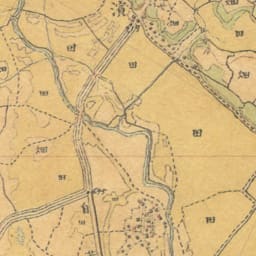

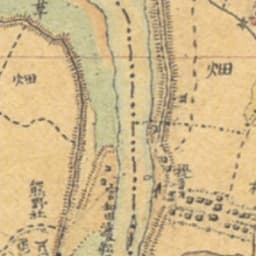

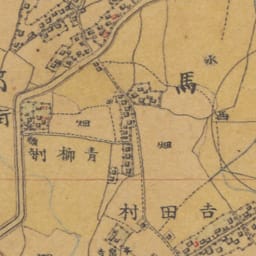

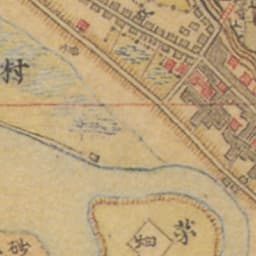

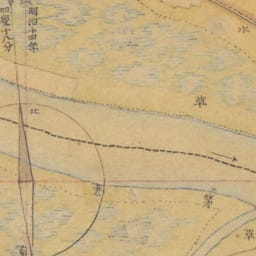

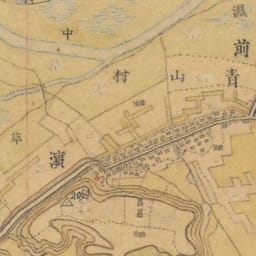

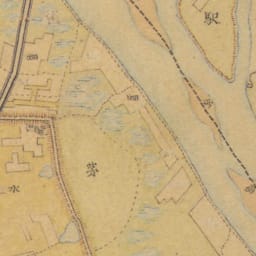

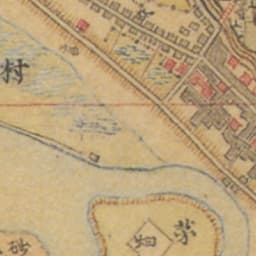

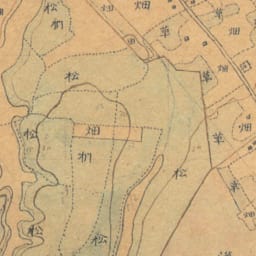

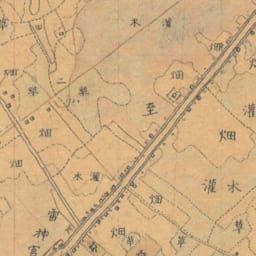

1880年代のようす。

1880年代のようす。

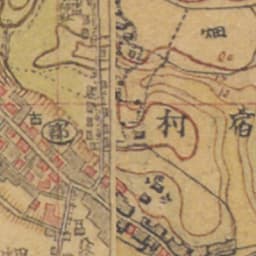

現在のようす。

現在のようす。

HPより)

HPより) で扱っているとのことです。

で扱っているとのことです。

「君萬代蔵開き 2016年12月4日」。

「君萬代蔵開き 2016年12月4日」。

「旧取手宿本陣染野家住宅」。

「旧取手宿本陣染野家住宅」。 HPより)

HPより)

「6号線」方面を振り返る。

「6号線」方面を振り返る。 振り返って望む。

振り返って望む。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

(HPより)

(HPより)

「根戸大坂」。緩やかに右に左に曲がる道筋。

「根戸大坂」。緩やかに右に左に曲がる道筋。

「庚申塚」バス停。

「庚申塚」バス停。

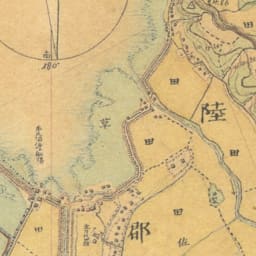

1880年代のようす。「日光東往還」との追分付近。

1880年代のようす。「日光東往還」との追分付近。

現在のようす。すっかり住宅地に。

現在のようす。すっかり住宅地に。 「雷神社」。

「雷神社」。

鹿狩絵図(大久保忠寛家蔵)

鹿狩絵図(大久保忠寛家蔵) HPより)

HPより)