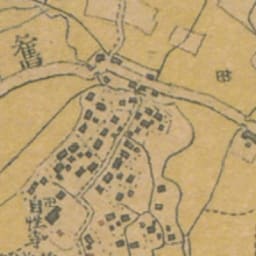

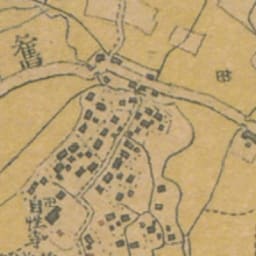

(7:54)福居町(八木宿)のようす。

暑さもいったん和らいだ(ような)7月26日(木)。曇りのち晴れ。進めるところまでと、東武伊勢崎線「福居」駅まで早朝の電車に乗ってやってきます。夏休みに入って間もなく、制服姿や部活姿のの高校生がいっぱい乗車。

「県道128号線」。踏切を越えます。左手奥に「福居駅」。

「県道128号線」。踏切を越えます。左手奥に「福居駅」。

日差しもなく、今回は歩くのに楽? 旧家。

旧家。

(8:08)やがて二股となり、その分岐点に庚申塔と二つに折れた道標。「東 梁田ヲヘテ佐野方面ニ至ル」とあります。

左の通りをそのまま進む。

「日光例幣使街道」という標識。通りには自動車販売店が目立つ。

(8:18)「上渋垂町(かみしぶたれちょう)」交差点。

(8:18)「上渋垂町(かみしぶたれちょう)」交差点。

「国道50号線足利バイパス」を越えます。

周囲に田んぼが広がります。

直線道路が延びる、その左手に「金箱うなぎ」店の看板が見えてきます。その角を左折します(8:32)。向かいにあったコンビニは廃業になったようで、整地されています。

1880年代のようす。○が左折点。

1880年代のようす。○が左折点。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

旧梁田宿の街並み。

梁田宿

渡良瀬川の右岸に位置する梁田宿は戸数百余戸であったが、川留めに備えて本陣が2軒、旅籠も32軒という中規模の宿場であった。幕末、幕府軍と官軍(薩・長・大垣連合軍)が東日本で最初に衝突した梁田戦争があった場所で幕府軍が壊滅的な負け方をした地でもあった。

ほとんど街道時代の面影はなさそう。大谷石造りの蔵。

中ほどに「梁田宿碑」(左)が建てられています。

宿碑の奥は長福寺。本堂横の墓地に戦死者64名を弔った「梁田戦争戦死塚」、「東軍戦死者追弔碑」が建っていますが、境内が工事中のため、パス。そこで、

梁田戦争のあらまし

慶応4年(1868年)3月9日早朝、上渋垂方面から急進した西軍(薩摩藩四番隊、大垣藩、長州藩)約200余名は、辰の上刻(午前7時頃)、いっせいに銃砲攻撃を開始した。薩摩藩、大垣藩は例弊使街道を梁田宿へ、長州藩は南側から迂回し、本郷と中屋敷の中間から梁田宿中央裏手へ、薩摩藩一小隊は本道上から小生川へ渡良瀬川沿いに進撃した。

いわば、梁田宿を三方から包囲する作戦であり、深い朝霧に隠れての奇襲攻撃であった。

一方、総督・古屋佐久左衛門が率いる東軍(幕府軍)約900余名は3月8日午後、羽生陣屋を出発し梁田へ宿営した。翌9日の早朝に出発する予定で、まさに朝食の準備中であった。

完全に不意を衝かれた東軍も勇猛果敢に防戦し、梁田宿一帯はしだいに市街戦の様相となり、やがて凄惨な白兵戦となった。次第に宿場の中に追い込まれた東軍は、次々と戦死者を出し、午前10時頃その戦いは終わった。

東日本最初の戦いという梁田戦争(梁田の役)が、足利地方における明治維新の幕開けとなった。

同年4月に、江戸城は開城し、9月に年号は明治元年となった。

(この項、 HPより)

HPより)

梁田戦争の直後、村民の手により渡良瀬川の河原に合葬し墓碑を建てましたが、その後渡良瀬川の整備工事のため、昭和6年(1931)に現在地に移されました。「幕府軍」を「東軍」と記したケースは珍しいようです。

(8:41)500mほどの短い旧宿場街は終わり、「渡良瀬川」の土手にぶつかります。ここから対岸へは渡し舟で渡っていました。

宿内を振り返る。

河川敷はゴルフ場になっています。

(8:52)少し下流にある「川崎橋」を渡っていきます。

「海まで161.3㎞」。

渡良瀬川

栃木県日光市と群馬県沼田市との境にある皇海山(すかいさん)に源を発し、足尾山塊の水を集め草木ダムを経て南西に流れる。群馬県みどり市で南東へ向きを変え、桐生市から足利市・太田市・佐野市・館林市など、おおむね群馬・栃木の県境付近(両毛地域)を東南東へ流れる。

栃木県栃木市藤岡地域で明治・大正期に開削された洪積台地を東へ抜けた後、南に向きを変え、渡良瀬遊水地に入り巴波川(うずまがわ)、思川を併せる。茨城県と埼玉県の県境を南へ流れ、茨城県古河市と埼玉県加須市の境界で利根川に合流する。

渡良瀬遊水地へ流入する渡良瀬川は、群馬・栃木の県境にある皇海山(2,143m)に源を発し、いくつもの渓流を合わせながら、大間々地先で山峡の地を離れ、以後桐生市、足利市の中心から南東に流下し栃木市を通り、茨城県古河市地先で利根川本流へと注いでいる。流域面積2,602km²、流路延長107.6kmの利根川水系最大の支川である。

(以上、「Wikipedia」参照)

渡良瀬遊水地

栃木県の南端に位置し、栃木・群馬・埼玉・茨城の4県にまたがる面積33km²、総貯水容量2億m³の我が国最大の遊水地である。

1000年前の渡良瀬川は、桐生川、秋山川などの支川を合わせ藤岡地先で台地に沿って板倉町との境を流れ、海老瀬の七曲がりを過ぎ、谷田川、思川を合流し茨城県五霞町の中央を流れて、かつての庄内古川筋(現中川)を通り、金杉、松戸、市川を過ぎ、現在の江戸川の河道を流れて江戸湾に注いでいた。

徳川家康が江戸に入り、政治経済の中心となり、関東平野の開発が始まり、利根川も江戸湾に流れていたものを銚子の太平洋に流れるように付け替えた。これを利根川の東遷と言うが、これにより渡良瀬川は元和7年(1621)利根川を渡良瀬川に流す新河道が開削され、これにより渡良瀬川は利根川最大の支川となった。さらに栗橋から常陸川の間の台地も新たに開削し、現在の利根川がつくられたのである。

「利根川東遷図」(出典:利根川上流河川事務所)

「利根川東遷図」(出典:利根川上流河川事務所)

利根川の支川となった渡良瀬川下流部一帯は、赤麻沼・石川沼、さらに板倉沼などがあり、地形的には周辺より一段と低く洪水が自然に遊水する大湿地帯であった。その中央部の原野を開墾したのが谷中村で、周囲を堤防(囲堤)で囲まれた村であった。谷中村は明治22年(1889)に成立したが、5年後の明治27年の統計書によれば戸数・人口は386戸、2302人であった。

明治23年、29年の洪水を契機に、渡良瀬川下流部の洪水被害とともに、足尾銅山から渡良瀬川に流れ出した鉱毒による被害は明確になった。これに対し、渡良瀬川の改修や最下流部に遊水地計画が打ち出され、当時、渡良瀬川は栃木県管理であり、明治37年県議会可決後、明治38年から明治40年までの間に930町歩余りが買収された。その間、明治39年(1906)には谷中村は藤岡町に合併廃村となった。明治43年には、内務省による改修事業が始まり、昭和5年には渡良瀬遊水地が完成した。

その後、昭和10年、13年、22年と相次ぐ大洪水を契機に渡良瀬遊水地を、より効果的に活用するために、渡良瀬川、思川、巴波川に沿って、新しく囲繞堤や越流堤を設け、調節池化を図り、大きな洪水の時だけ調節池の中に川の水が入るようにし、従来より洪水調節機能を増大させる事業(調節池化事業)を実施した。

谷中村は、渡良瀬川、思川、巴波川に挟まれた沼地や湿地が広がる地域に位置し、3つの村が合併して、明治22年(1889)に誕生した村で、周辺に比べて地盤高は低いため水害を受けやすく、村の周囲には囲堤が築かれていた。谷中村や周辺の村では、各家で洪水に備えて『水塚』や『揚舟』などがあった。村では、水田、畑作を行うほか、周りには多くの池沼や水路があり、魚捕りや湿地の植物ヨシ、スゲを使ったヨシズ、スゲ笠作り、養蚕業なども行われていた。

明治20年代になって、渡良瀬川最上流部に位置する、足尾銅山より流出する鉱毒が渡良瀬川沿岸に広がり、大きな問題となった、その中に谷中村もあった。この足尾鉱毒被害の防止対策の一つとして、氾濫被害の軽減のため渡良瀬川下流部に遊水地を造る計画が打ち出された。その計画が、谷中村を中心とした地域で明治38年(1905)から栃木県が買収を始め、村人達は反対したが、明治39年(1906)に谷中村は藤岡町(現・栃木市)に合併され廃村となった。

田中正造は、天保12年(1841)11月佐野市小中町で生まれ、栃木新聞(現・下野新聞)編集長を経て、県会議員となった。明治23年(1890)第1回総選挙で衆議院議員に選ばれ、渡良瀬川の魚や農作物に大きな被害を与えていた足尾銅山の鉱毒問題を国会で取り上げ、渡良瀬川沿いの人々を救うため努力した。その結果、足尾鉱毒事件は社会問題にまで広まった。明治34年(1901)には議員を辞職し、天皇に直訴した。その後、谷中村の遊水地化への抗議など足尾鉱毒問題などに取り組んだが、大正2年(1913)9月、72歳でその生涯を閉じた。

(この項、 HPより)

HPより)

暑さもいったん和らいだ(ような)7月26日(木)。曇りのち晴れ。進めるところまでと、東武伊勢崎線「福居」駅まで早朝の電車に乗ってやってきます。夏休みに入って間もなく、制服姿や部活姿のの高校生がいっぱい乗車。

「県道128号線」。踏切を越えます。左手奥に「福居駅」。

「県道128号線」。踏切を越えます。左手奥に「福居駅」。日差しもなく、今回は歩くのに楽?

旧家。

旧家。(8:08)やがて二股となり、その分岐点に庚申塔と二つに折れた道標。「東 梁田ヲヘテ佐野方面ニ至ル」とあります。

左の通りをそのまま進む。

「日光例幣使街道」という標識。通りには自動車販売店が目立つ。

(8:18)「上渋垂町(かみしぶたれちょう)」交差点。

(8:18)「上渋垂町(かみしぶたれちょう)」交差点。「国道50号線足利バイパス」を越えます。

周囲に田んぼが広がります。

直線道路が延びる、その左手に「金箱うなぎ」店の看板が見えてきます。その角を左折します(8:32)。向かいにあったコンビニは廃業になったようで、整地されています。

1880年代のようす。○が左折点。

1880年代のようす。○が左折点。

2010年代のようす。

2010年代のようす。旧梁田宿の街並み。

梁田宿

渡良瀬川の右岸に位置する梁田宿は戸数百余戸であったが、川留めに備えて本陣が2軒、旅籠も32軒という中規模の宿場であった。幕末、幕府軍と官軍(薩・長・大垣連合軍)が東日本で最初に衝突した梁田戦争があった場所で幕府軍が壊滅的な負け方をした地でもあった。

ほとんど街道時代の面影はなさそう。大谷石造りの蔵。

中ほどに「梁田宿碑」(左)が建てられています。

宿碑の奥は長福寺。本堂横の墓地に戦死者64名を弔った「梁田戦争戦死塚」、「東軍戦死者追弔碑」が建っていますが、境内が工事中のため、パス。そこで、

梁田戦争のあらまし

慶応4年(1868年)3月9日早朝、上渋垂方面から急進した西軍(薩摩藩四番隊、大垣藩、長州藩)約200余名は、辰の上刻(午前7時頃)、いっせいに銃砲攻撃を開始した。薩摩藩、大垣藩は例弊使街道を梁田宿へ、長州藩は南側から迂回し、本郷と中屋敷の中間から梁田宿中央裏手へ、薩摩藩一小隊は本道上から小生川へ渡良瀬川沿いに進撃した。

いわば、梁田宿を三方から包囲する作戦であり、深い朝霧に隠れての奇襲攻撃であった。

一方、総督・古屋佐久左衛門が率いる東軍(幕府軍)約900余名は3月8日午後、羽生陣屋を出発し梁田へ宿営した。翌9日の早朝に出発する予定で、まさに朝食の準備中であった。

完全に不意を衝かれた東軍も勇猛果敢に防戦し、梁田宿一帯はしだいに市街戦の様相となり、やがて凄惨な白兵戦となった。次第に宿場の中に追い込まれた東軍は、次々と戦死者を出し、午前10時頃その戦いは終わった。

東日本最初の戦いという梁田戦争(梁田の役)が、足利地方における明治維新の幕開けとなった。

同年4月に、江戸城は開城し、9月に年号は明治元年となった。

(この項、

HPより)

HPより)梁田戦争の直後、村民の手により渡良瀬川の河原に合葬し墓碑を建てましたが、その後渡良瀬川の整備工事のため、昭和6年(1931)に現在地に移されました。「幕府軍」を「東軍」と記したケースは珍しいようです。

(8:41)500mほどの短い旧宿場街は終わり、「渡良瀬川」の土手にぶつかります。ここから対岸へは渡し舟で渡っていました。

宿内を振り返る。

河川敷はゴルフ場になっています。

(8:52)少し下流にある「川崎橋」を渡っていきます。

「海まで161.3㎞」。

渡良瀬川

栃木県日光市と群馬県沼田市との境にある皇海山(すかいさん)に源を発し、足尾山塊の水を集め草木ダムを経て南西に流れる。群馬県みどり市で南東へ向きを変え、桐生市から足利市・太田市・佐野市・館林市など、おおむね群馬・栃木の県境付近(両毛地域)を東南東へ流れる。

栃木県栃木市藤岡地域で明治・大正期に開削された洪積台地を東へ抜けた後、南に向きを変え、渡良瀬遊水地に入り巴波川(うずまがわ)、思川を併せる。茨城県と埼玉県の県境を南へ流れ、茨城県古河市と埼玉県加須市の境界で利根川に合流する。

渡良瀬遊水地へ流入する渡良瀬川は、群馬・栃木の県境にある皇海山(2,143m)に源を発し、いくつもの渓流を合わせながら、大間々地先で山峡の地を離れ、以後桐生市、足利市の中心から南東に流下し栃木市を通り、茨城県古河市地先で利根川本流へと注いでいる。流域面積2,602km²、流路延長107.6kmの利根川水系最大の支川である。

(以上、「Wikipedia」参照)

渡良瀬遊水地

栃木県の南端に位置し、栃木・群馬・埼玉・茨城の4県にまたがる面積33km²、総貯水容量2億m³の我が国最大の遊水地である。

1000年前の渡良瀬川は、桐生川、秋山川などの支川を合わせ藤岡地先で台地に沿って板倉町との境を流れ、海老瀬の七曲がりを過ぎ、谷田川、思川を合流し茨城県五霞町の中央を流れて、かつての庄内古川筋(現中川)を通り、金杉、松戸、市川を過ぎ、現在の江戸川の河道を流れて江戸湾に注いでいた。

徳川家康が江戸に入り、政治経済の中心となり、関東平野の開発が始まり、利根川も江戸湾に流れていたものを銚子の太平洋に流れるように付け替えた。これを利根川の東遷と言うが、これにより渡良瀬川は元和7年(1621)利根川を渡良瀬川に流す新河道が開削され、これにより渡良瀬川は利根川最大の支川となった。さらに栗橋から常陸川の間の台地も新たに開削し、現在の利根川がつくられたのである。

「利根川東遷図」(出典:利根川上流河川事務所)

「利根川東遷図」(出典:利根川上流河川事務所)利根川の支川となった渡良瀬川下流部一帯は、赤麻沼・石川沼、さらに板倉沼などがあり、地形的には周辺より一段と低く洪水が自然に遊水する大湿地帯であった。その中央部の原野を開墾したのが谷中村で、周囲を堤防(囲堤)で囲まれた村であった。谷中村は明治22年(1889)に成立したが、5年後の明治27年の統計書によれば戸数・人口は386戸、2302人であった。

明治23年、29年の洪水を契機に、渡良瀬川下流部の洪水被害とともに、足尾銅山から渡良瀬川に流れ出した鉱毒による被害は明確になった。これに対し、渡良瀬川の改修や最下流部に遊水地計画が打ち出され、当時、渡良瀬川は栃木県管理であり、明治37年県議会可決後、明治38年から明治40年までの間に930町歩余りが買収された。その間、明治39年(1906)には谷中村は藤岡町に合併廃村となった。明治43年には、内務省による改修事業が始まり、昭和5年には渡良瀬遊水地が完成した。

その後、昭和10年、13年、22年と相次ぐ大洪水を契機に渡良瀬遊水地を、より効果的に活用するために、渡良瀬川、思川、巴波川に沿って、新しく囲繞堤や越流堤を設け、調節池化を図り、大きな洪水の時だけ調節池の中に川の水が入るようにし、従来より洪水調節機能を増大させる事業(調節池化事業)を実施した。

谷中村は、渡良瀬川、思川、巴波川に挟まれた沼地や湿地が広がる地域に位置し、3つの村が合併して、明治22年(1889)に誕生した村で、周辺に比べて地盤高は低いため水害を受けやすく、村の周囲には囲堤が築かれていた。谷中村や周辺の村では、各家で洪水に備えて『水塚』や『揚舟』などがあった。村では、水田、畑作を行うほか、周りには多くの池沼や水路があり、魚捕りや湿地の植物ヨシ、スゲを使ったヨシズ、スゲ笠作り、養蚕業なども行われていた。

明治20年代になって、渡良瀬川最上流部に位置する、足尾銅山より流出する鉱毒が渡良瀬川沿岸に広がり、大きな問題となった、その中に谷中村もあった。この足尾鉱毒被害の防止対策の一つとして、氾濫被害の軽減のため渡良瀬川下流部に遊水地を造る計画が打ち出された。その計画が、谷中村を中心とした地域で明治38年(1905)から栃木県が買収を始め、村人達は反対したが、明治39年(1906)に谷中村は藤岡町(現・栃木市)に合併され廃村となった。

田中正造は、天保12年(1841)11月佐野市小中町で生まれ、栃木新聞(現・下野新聞)編集長を経て、県会議員となった。明治23年(1890)第1回総選挙で衆議院議員に選ばれ、渡良瀬川の魚や農作物に大きな被害を与えていた足尾銅山の鉱毒問題を国会で取り上げ、渡良瀬川沿いの人々を救うため努力した。その結果、足尾鉱毒事件は社会問題にまで広まった。明治34年(1901)には議員を辞職し、天皇に直訴した。その後、谷中村の遊水地化への抗議など足尾鉱毒問題などに取り組んだが、大正2年(1913)9月、72歳でその生涯を閉じた。

(この項、

HPより)

HPより)