「海から76キロ」。河口にある銚子港から76㎞とも。

久々の街道歩き。今回は、「なま(鮮魚)街道」。布佐「利根川」べりから松戸「江戸川」べりまで。

現在示されている地図ですと、布佐の「利根川」上陸地点からすべて陸路をたどったようになっていますが、以下の記事のように、「手賀沼」を経由したルートも紹介されています。現在と異なり、手賀沼が大きく広がっていた当時はそういうルートもあったようです。現在、手賀沼周辺は開拓によって広大な田んぼになっています。

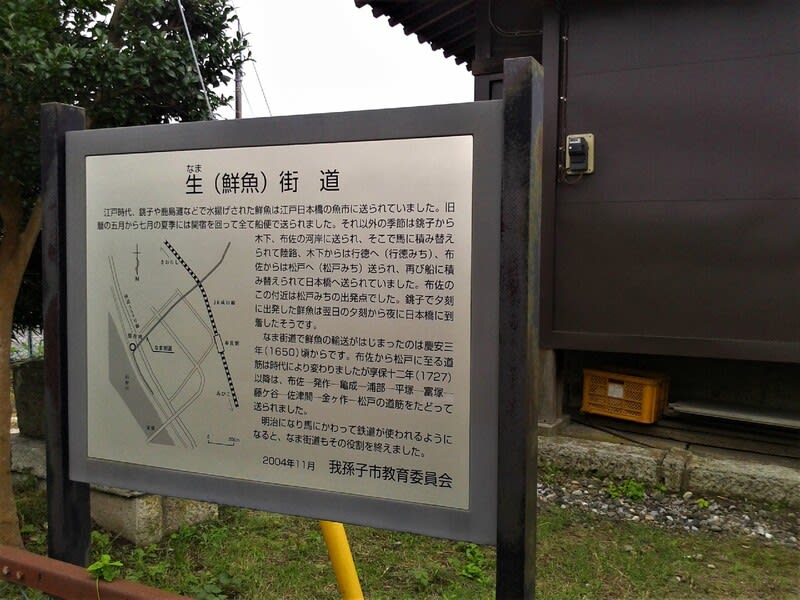

「なま(鮮魚)街道」は、銚子沖で獲れた海産物を陸路江戸へ運ぶための交通路で、明治の中頃まで盛んに使われていました。そのルートは、銚子から船で利根川をさかのぼり、布佐(我孫子市)で陸揚げされ、発作(印西市)を経て、手賀沼を船で船戸(白井市)に入り、富塚(白井市)から藤ヶ谷台町を通り、金ヶ作、日暮、松戸新田、陣ヶ前(以上松戸市)を経由し、松戸の河岸から江戸川を船で下って江戸の魚河岸に着きます。藤ヶ谷台町は木下・松戸間の中間地点です。

当時のようす。

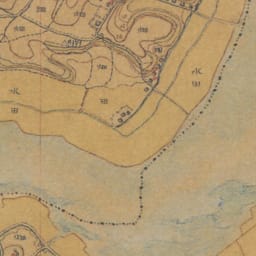

1880年代のようす。手賀沼が広がっている。

1880年代のようす。手賀沼が広がっている。

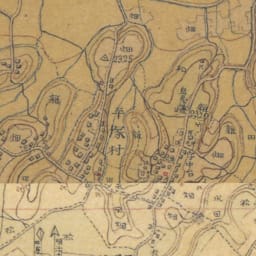

2010年代のようす。↓が「船戸」付近。「下手賀沼」。

2010年代のようす。↓が「船戸」付近。「下手賀沼」。

「利根川」上流。木下(きおろし)方向。

「利根川」上流。木下(きおろし)方向。

そこから土手下を見る。 「観音堂」が眼下に。

「観音堂」が眼下に。

「馬頭観音堂」。

「馬頭観音堂」。

「なま(鮮魚)街道」解説板。

(注:図は下が北方向。順路は上=南西に向かって進む。)

「馬頭観音堂」は、網代場の所にありました。観音堂は、駄送馬慰霊のため問屋・馬主が建立しました。

鮮魚(なま)街道・網代場・布佐河岸跡

『利根川図誌』によりその味利根川-と賞された布川鮭の網場。網代場はやがて利根水運の中継地ともなり、布佐河岸ができた。江戸時代、銚子や九十九里方面から運ばれる鮮魚をここで荷揚げし、一刻も早く日本橋市場に出すため松戸河岸まで馬で陸送する鮮魚(なま)街道の起点となった。盛時、1日4干籠の鮮魚を130~150頭の馬で運び、七里半の街道には馬子唄も流れたという。古い街道筋に見かける石造りの馬頭観音が、往時の繁栄をしのばせる。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

もともと急流箇所である布佐・布川間の狭窄部下流にあたり、海から昇る魚が一旦留まるため、網、投げ網の漁場となりました。後に水運の発達と共に船着場も出来て栄えました。

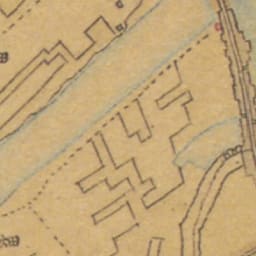

2010年代のようす。 1880年代のようす。

現在は、網代場もすっかり住宅地になってしまい、「観音堂」だけが唯一面影を宿すのみ。

さて松戸に向けて出発です。

この先は線路で中断。左折して進む。

この先は線路で中断。左折して進む。

右左折ながら、踏切へ。

成田線。 「芦立踏切」。

「芦立踏切」。

布佐駅方向。 単線です。

単線です。

木下駅方向。「手賀川」橋脚。

木下駅方向。「手賀川」橋脚。

注:「鮮魚」の「せん」は、「魚」を三つ重ねたもの「鱻」が本字。