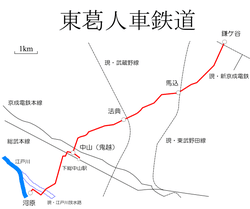

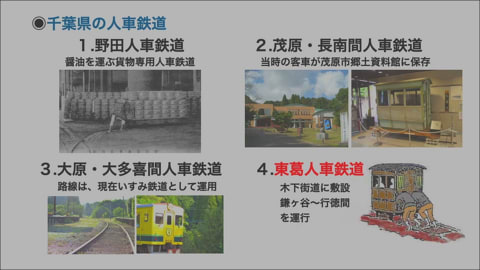

「東葛人車鉄道」。路線図。実線は当時開業済の鉄道路線、破線は当時未開業の鉄道路線である。

「木下街道」には、「東葛人車鉄道」が走っていました。「深町の坂」では、人力では足らず、馬が引いていたそうです。

当初は貨物輸送のみの運行で、サツマイモやムギのほか、肥料としての人馬牛糞などが輸送されていたが、1911年(明治44年)1月からは旅客輸送も開始した。これに伴い、途中数ヶ所に待避線が新設されている。

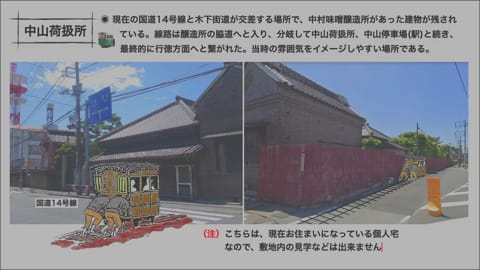

1912年(大正元年)10月5日には、当初の建設計画のうち未成線であった深町-鬼越(中山荷扱所)間が開業する。この開業に合わせて、本社と車庫が鬼越に置かれることとなった。

また、この建設と平行して、中山駅前-鬼越間および鬼越-行徳河原間の建設も新たに計画され、これは1913年(大正2年)に開業した。この延長は、中山駅(現・下総中山駅)での総武本線との接続および行徳での江戸川舟運との接続を図ったものとみられている。また、この延長区間では総武本線と平面交差をしていた。

このように路線を拡大していった東葛人車鉄道であったが、その経営は苦しかった。1917年(大正6年)には、法典-鎌ケ谷間が取り外された。1918年(大正7年)10月3日に営業が廃止され、11月8日には会社が解散。こうして東葛人車鉄道は消滅した。

路線データ

運行形態

・中山-鎌ケ谷間が8往復・所要時間1時間30分、中山-河原間が12往復・所要時間30分であった。

(以上、「Wikipedia」参照)

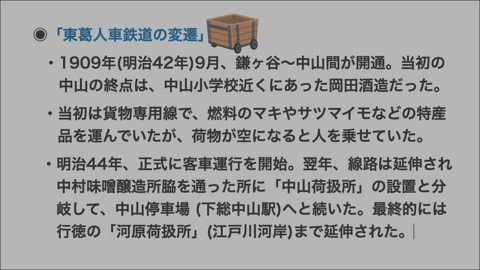

この「東葛人車鉄道」について、『地域学習室第1回「東葛人車鉄道」【ふなばし生涯学習チャンネル】』で詳しく取り上げられています。動画が「YouTube」に有りましたので、拝借します。

このブログでも、金町~柴又にあった「帝釈人車鉄道」を取り上げたことがあります。

・・・

明治から昭和にかけ、人が動力となって線路上の車両を押す人車鉄道は、全国に29あった。帝釈人車鉄道は、日本鉄道海岸線(現JR常磐線)金町駅と柴又帝釈天間の約1.5㎞を結ぶ全国で5番目の人車鉄道として、明治32(1899)年 12 月 17 日に開業した。車両は、10人乗りが59両、6人乗りが5両あった。複線で、車両を押す押夫は、普段は4人であったが、60日毎の庚申の日には120人前後の臨時押夫が雇われ、2人で押した。運賃は、片道5銭、往復9銭であった。

明治45(1912)年4月27日に京成電気軌道と特許権と財産の譲渡契約を結び、大正元(1912)年8月19日に解散した。京成電気軌道は、電化工事の終了まで人車を運行したが、翌年10月2日に人車鉄道は電気による鉄道へと姿を変えた。なお、不要になった車両は、大正4(1915)年11月に開業した茨城県の笠間稲荷人車軌道で再利用された。

人車鉄道が複線であったことは、絵葉書からも確認できる。

帝釈人車鉄道(絵葉書)(明治38〔1905〕年頃)

・・・

「中山法華経寺」が右手の奥に大伽藍を構えています。

しばらく進むと、右手に「東山魁夷記念館」があります。

建物は、東山魁夷の人間形成、東山芸術の方向性の両面に影響を与えた留学の地、 ドイツに 想をえた八角形の塔のある西洋風の外観となっています。 八角形の塔の入り口を入ると、右手に展示室棟、左手には多目的室、ショップ、カフェレストランなどがあります。

東山魁夷は、戦後まもない1945(昭和20)年から1999(平成11)年に逝去するまでの、およそ半世紀にわたり市川市に住み、「私の戦後の代表作は、すべて市川の水で描かれています。」との自身の言葉のとおり、市川市で重ねられたその輝かしい画業は市川市の誇りです。

つねに自分をみつめ、修行僧のようなその生き方は、描いた静謐な絵の中に投影されています。

市川市東山魁夷記念館は、「人間・東山魁夷」をコンセプトに、資料展示と作品展示を通してその偉大な業績を顕彰し、情報を発信していきます。

北方(ぼっけ)の由来は、

- 崖の意味である「ほき」が訛って「ぼっけ」となった。

- 当地に住んだ閑院家の呼び名が北家(ほっけ)であったから。

- 中山領主の北の方が住んでいたことから北方と呼ばれていたから。

- 近くの法華経寺の法華から

などの説がある。(この項、「Wikipedia」より)

ここに来ると、周囲に交通整理員の姿があちこちに。中山競馬場の駐車場、交通整理のためでした。けっこうたくさんの車が行き来しています。

右手には「中山競馬場」。

年末になると、「有馬記念」が大きな話題になります。

2010年代のようす。↑が「木下街道」。

2010年代のようす。↑が「木下街道」。 1880年代のようす。

1880年代のようす。

ここにも「木下街道」と。

ここにも「木下街道」と。

JRJR武蔵野線「船橋法典」駅が左手に。今回はここまで。

ちなみに駅から中山競馬場への専用地下道があるそうです。