2月16日(日)。晴れのち曇り。向島百花園。午後3時から「福袋雀」さんたちの「すずめ踊り」が披露されるというので出かけました。

開演前に園内を一めぐり。

梅も1週間前に比べてずいぶん開花が進んでいます。

しろかが。

しろかが。

「唐梅(とうばい)」。

「唐梅(とうばい)」。

紅色の花弁に赤い筋が入り、花弁先端がぼかしとなる中輪八重咲き種。開花は2月上旬。。

紅千鳥。

紅千鳥。

メジロが来てくれるでしょうか?

「あおじく」。

「あおじく」。

花も美しく、花梅としても実梅としても楽しめる早生品種。果実は黄緑色、中粒~やや大粒、梅酒にしても梅干にしても楽しめる。

「塒出錦(とやでのにしき」。

「塒出錦(とやでのにしき」。

・花色:紅色八重の中輪。

・咲き始めの時期:2月上旬~

・枝に斑が入る特徴(錦性)がある。 枝に錦が多く、緑色の枝が少ないのが特徴。

※塒(とや)は「鳥の巣」や「鳥籠」を意味する言葉。

「緑萼梅(りょくがくばい)」。

梅は通常、萼(ガク)の部分が赤いが、この梅は緑色をしているのが特徴。

「臥龍梅(がりゅうばい)」。まだ若木のようです。

「臥龍梅(がりゅうばい)」。まだ若木のようです。

他の梅より開花が少し遅く、3月の上旬頃に見頃を迎え八重の花を付ける。その姿が「臥せた龍」に似ているところから「臥龍梅」と名づけられている。

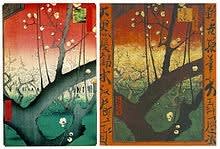

左が安藤広重、右がゴッホ。(「Wikipedia」より)

左が安藤広重、右がゴッホ。(「Wikipedia」より)

「臥龍梅」は、 江戸名所図絵には「その花一品にして重弁、薫香深く、形状あたかも竜が蟠(わだかま)り臥すようである」と記されています。

以下、江東区の作成した説明板の文章。

(亀戸の)梅屋敷は、江戸時代から続く梅の名所でした。もとは、本所埋堀(墨田区)の商人、伊勢屋彦右衛門の別荘で清香庵と称していましたが、庭内に梅が多く植えられていたところから「梅屋敷」と呼ばれるようになりました。なかでも「臥龍梅」と名付けられた一株が有名で、これはまるで龍が大地に横たわっているように見えるところから、水戸光圀が命名したと伝えられています。また、八代将軍徳川吉宗も鷹狩の帰りにこの地を訪れました。

江戸近郊の行楽地として、花の季節にはたくさんの人々でにぎわい、その様子は『江戸名所図会』『絵本江戸土産』(歌川広重)などの地誌にもとりあげられています。歌川広重はこの梅屋敷だけで十数種の版画を描き、とくに「名所江戸百景」の中の、太い梅の古木を手前にあしらった錦絵は傑作のひとつにあげられます。

明治43(1910)年、大雨により隅田川沿岸はほとんど水に浸り、亀戸町・大島町・砂村のほぼ全域が浸水しました。この洪水により、梅屋敷のすべての梅樹が枯れ、廃園となりました。

「紅冬至」。

「紅冬至」。

極早咲き種で1月中旬には満開となる。花は淡紅色、一重咲きの中輪で盆栽などに多く用いられる。

「まゆみ」。

「まゆみ」。

「ふりそでやなぎ」。やっと芽吹いてきました。

「ふりそでやなぎ」。やっと芽吹いてきました。

「ぼけ」。

「ぼけ」。

「福寿草」。

「福寿草」。

スカイツリー。

スカイツリー。

「梅を詠む」。

・梅が香や 背伸びした妻 のめりかけ ・江戸の春 今も薫るや 梅まつり

・寄りそゐて 紅梅色の 胸の内 ・・・

「北斎漫画」をビデオで紹介。

「北斎漫画」をビデオで紹介。

(「すみだ北斎美術館」提供)。

ところで、「すみだ北斎美術館」での新しい企画。

商業的な出版物である浮世絵は、絵師だけでは成り立たず、企画から販売まで手掛ける板元、板木を彫摺する彫師と摺師が必要となります。中でも世の流行を見極め、売れ行きの伸びる企画を立案し、絵師の起用から彫師・摺師の指揮までを担う板元は、いわば浮世絵師の総合プロデューサーにあたる重要な存在でした。本展は、その板元たちが北斎をどのようにプロデュースし、どのような作品を世に生み出したかを辿る展覧会です。

- 会期

- 2025年3月18日(火)~5月25日(日)

※前後期で一部展示替えを実施

前期:3月18日(火)~4月20日(日)

後期:4月22日(火)~5月25日(日) - 主催 墨田区・すみだ北斎美術館。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます