実際の寄席では、喬太郎さんの師匠・柳家さん喬さんなどそうそうたる落語家が次々と演ずる他に、様々な芸が披露されます。かつてはTVでもやっていたことがありますが、残念ながら、現在はまず放映されません。

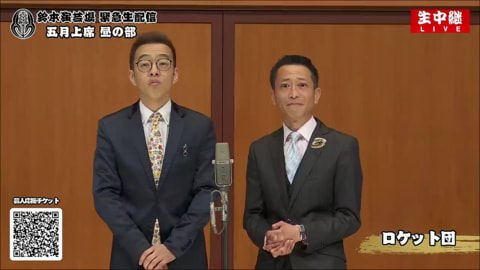

「鈴本演芸場」緊急生配信 2021年5月3日 5月上席 昼の部では、そのすべて(3時間40分ほど)をyoutubeに配信しています。 そのいくつかを。

無観客での上演です。

無観客での上演です。

演者もやりにくいと思いますが、そこは芸人根性を見せてくれます。

拍手や笑い声はスタッフのみ。TV番組のように演出で笑いなどをかぶせることはありません。

久々に江戸屋小猫さん。

紙切りのこの方も。

春風亭一之輔師匠と席亭社長。

昨年来、演じる場・生活の場が失われた芸人の方々。

寄席は何とか再開されたようですが、東京は「緊急事態宣言」中。お客さんの入りはどうでしょうか?

オリンピックの無観客と同じ扱いにはできませんね、まったく・・・。

「(開催を)やめることは一番簡単なこと、楽なことだ。」と菅さんが発言。

飲食店を含め、生活の場を「やめる」(奪われる)ことになって、国民が四苦八苦している現在。どうして「一番簡単」で「楽なこと」なのか?

国民の生命と生活を守るためには、様々な政治的思惑を捨て、「困難だけれども」オリンピックを中止にすることが最善の選択肢ではなかったか?

(写真は、「youtube」より)

そして、今日は「大暑」。

快晴が続き、気温が上がり続けるころ。『暦便覧』には「暑気いたりつまりたるゆえんなればなり」と記されている。

まさにそんな言葉にぴったりの今日この頃。本格的な暑さはもう少し先になるが、梅雨明けで体が馴れていないので、暑さが身に応える時期。「梅雨明け10日」というごとく、晴天が続く。

今日・明日、大型で非常に強い台風も沖縄地方を襲う。その後は中国大陸へ。このところの豪雨で大きな被害が出ている中国に追い打ちをかけることに。

小暑と大暑の一か月間が暑中で、暑中見舞いはこの期間内に送る。立秋以降は残暑見舞いになる。

「大暑」の期間を三つに分けると(七十二候)

・桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ))

桐が花を咲かせる頃。盛夏を迎える頃には、卵形の実を結ぶ。桐は、伝統的に神聖な木とされ、豊臣秀吉などが好んだ。日本国政府の紋章として使用されている。首相の記者会見などでの演台の正面のエンブレムに。

桐の紋(五三の桐)

・土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)

熱気がまとわりつく蒸し暑い頃。打ち水の習慣も暑さしのぎとしてこの頃に。木や草花の緑はますます濃くなってきます。

・大雨時行(たいうときにふる)

夕立や台風などの夏の雨が激しく降る頃。今まさに沖縄地方がその真っ只中。

東京では、青空に湧き上がる入道雲。夕立を知らせる雲でもあるが、その兆しは、なし。

ところで、「土用の丑の日」。今年は、7月28日。

「万葉集」に

石麻呂に吾れもの申す夏痩せによしといふものぞむなぎとり召せ 大伴家持

という歌がある。8世紀頃にも、夏やせにはウナギを食べたようです。

本格的にこの日にウナギを食べる習慣は、1700年代後半、江戸時代から。

一説によれば「夏に売り上げが落ちる」と鰻屋から相談を受けた蘭学者の平賀源内が、店先に

「本日丑の日」土用の丑の日うなぎの日食すれば夏負けすることなし

という看板を立てたら大繁盛したことで、ほかのウナギ屋もマネするようになったとか。

(葛飾区四つ木「魚政」HPより)

(葛飾区四つ木「魚政」HPより)

この店には一度行ってみたい。京成電車「四ツ木駅」から至近距離。