「荒川左岸 62.0K」。

「荒川左岸 62.0K」。

堤防の斜面には、菜の花がいっぱい。

前方左に「糠田橋」が見えてきます。

前方左に「糠田橋」が見えてきます。

「糠田橋」。

堤防に上がります。

サクラと菜の花の見事な共演。

その先、「武蔵水路」水門から荒川本流方向を。

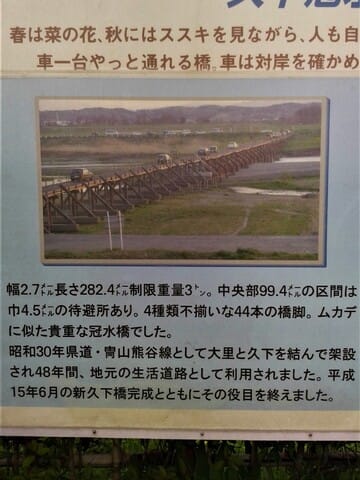

解説板。

河川敷側。 新緑の木々がすばらしい。

新緑の木々がすばらしい。

軽飛行機の姿が。

河川敷には「吹上飛行場」。

河川敷には「吹上飛行場」。

注:写真は、4月3日のもの。

注:写真は、4月3日のもの。

河川敷に広がるお花畑。春はポピーや麦ナデシコ、秋は約1200万本のコスモスが咲く。秩父連山や富士山を遠くに望むことができるそうです。

吹上コスモス畑。 (「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

「荒川水管橋」。

その先には「大芦橋」が。

「荒川パノラマ公園」。

「海まで70k」ポスト。

「海まで70k」ポスト。

まもなく鴻巣・吹上を通ってきた「旧中山道」が右手から近づいてきます。

土手下に「権八地蔵」(↓)。右手奥から来る道が「旧中山道」。

中山道は下の道になります。

現在の土手は改修され、かさ上げされています。おそらく旧中山道はかつての土手の高さ。

「決壊の跡」碑。

1947(昭和22)年9月、カスリーン(キャサリン)台風による堤防決壊の記念碑。

2019年(令和元年)10月の台風19号によって、荒川流域は記録的な大雨となり、甚大な被害をもたらしました。治水との戦いはまだまだ続きます。

「旧中山道」沿いにあたる「ライオンズマンション」2棟。

馬頭観音(↓) 中山道一里塚跡(↓)

「旧中山道」はこの先で、堤防から離れて行きます。

「輪型の碑(久下堤の碑)」(↓)。

「輪型の碑(久下堤の碑)」(↓)。

荒川の河川敷にあり、荒川の近代改修によって分断され、その後廃村になった旧・新川村(しんかわむら)。

1880年代の「新川村」のようす。河岸には集落や船着場もあります。右上をかすめているのが、「中山道」(久下の長土手)。

荒川の右岸、左岸の河川敷には、旧・新川村(しんかわ)の墓地が残ていて、今もご先祖の供養に訪れる人が多いという。また、河川敷には墓地以外にも、新川村上分(かみぶん)の屋敷森と土砂に半分埋まった三島神社の鳥居が残っているそうです。

久下の集落方向。旧中山道はこの地域を進みます。

「海まで73.0㎞」ポスト。

「海まで73.0㎞」ポスト。

「久下橋」。

ここに「思いやり橋」と呼ばれた久下冠水橋がありました。

春は菜の花、秋にはススキを見ながら、人も自転車も車ものどかに渡りました。車一台やっと通れる橋、車は対岸を確かめ、あうんの呼吸で渡りました。

この付近に「旧久下橋(冠水橋)」があったか?

この解説板がある付近は、旧中山道沿いになっているようです。土手下には「権八地蔵」や「道標」があります。

元禄11年(1698)に造立された地蔵。江戸時代に平井権八が罪を犯し、お地蔵様に向かって「誰にも言うな」と明かしたところ、「我は言わぬが、汝こそ言うな。」と答えたという逸話で知られています。

元禄11年(1698)に造立された地蔵。江戸時代に平井権八が罪を犯し、お地蔵様に向かって「誰にも言うな」と明かしたところ、「我は言わぬが、汝こそ言うな。」と答えたという逸話で知られています。

「中山道」はこの先、すぐに土手を下って「みかりや」(中山道を往来する旅人相手の茶店で、「しがらきごぼうに久下ゆべし」のことばがある通り、「柚餅子」が名物だったのだろう。また、忍藩の殿様が鷹狩りに来ると、ここで休んだので、「御狩屋」と呼ばれたという)跡を過ぎ、「熊谷宿」の方へ進んで行きます。

現在の荒川の流路は、江戸時代初期に行われた土木事業によってその原型が形づくられました。江戸時代以前の荒川は、元荒川筋を流れ、越谷付近で当時の利根川(古利根川)に合流していました。

後世「荒川の西遷(せいせん)」と呼ばれるこの河川改修事業は、埼玉平野の東部を洪水から守り新田開発を促進すること、熊谷・行田などの古い水田地帯を守ること、木材を運ぶ舟運の開発、中山道の交通確保、さらに江戸の洪水の防御などを目的にしていたと言われています。これにより埼玉東部低湿地は穀倉地帯に生まれ変わり、また、舟運による物資の大量輸送は大都市・江戸の繁栄を支え、江戸の発展は後背地の村々の暮らしを向上させていきました。

流路の付け替え前。

流路の付け替え前。

流路の付け替え後。

流路の付け替え後。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

桜が満開の「熊谷堤」。

見事な桜並木。

4月3日(土)。おおぜい見物に来ています。

圧巻の景色。

圧巻の景色。

「荒川左岸 76.0K」。

「荒川左岸 76.0K」。

花びらの絨毯。

花びらの絨毯。

この日は、印象深い歩きでした。

「海まで44㎞」ポスト。

「海まで44㎞」ポスト。

「西野(にしや・にしの)橋」。

「西野(にしや・にしの)橋」。

川べりの草原。

川べりの草原。

牛がのんびりと。

牛がのんびりと。

「荒井橋」際にある「土地改良記念碑」。右手には、昭和15年(1940)に建てられた「荒井橋記念碑」がある。

「荒井橋」際にある「土地改良記念碑」。右手には、昭和15年(1940)に建てられた「荒井橋記念碑」がある。 下流方向。

下流方向。

幅員1.9m。

幅員1.9m。

広大な農地。

広大な農地。 荒川河川敷へのゴミの不法投棄防止と「花のまちこうのす」をアピールする事を目的として、約125,000平方メートルの敷地に約3,000万本が栽培されている日本一広いポピー畑。

荒川河川敷へのゴミの不法投棄防止と「花のまちこうのす」をアピールする事を目的として、約125,000平方メートルの敷地に約3,000万本が栽培されている日本一広いポピー畑。

「2537m 荒川」。

「2537m 荒川」。

一面、「ノウルシ」。

一面、「ノウルシ」。

」HPより)

」HPより)

木立が続く。

木立が続く。

2010年代のようす。蛇行している川が元の荒川の流れ(「びん沼(川)」。左下の流れは、「新河岸川」。中央の橋が「治水橋」。(「歴史的農業環境システム」より)

2010年代のようす。蛇行している川が元の荒川の流れ(「びん沼(川)」。左下の流れは、「新河岸川」。中央の橋が「治水橋」。(「歴史的農業環境システム」より) 荒川を越す橋脚はどこも見上げるほど高い。

荒川を越す橋脚はどこも見上げるほど高い。 サイクリングロード。

サイクリングロード。 この先を右に下って行くと、JR「指扇」駅に。

この先を右に下って行くと、JR「指扇」駅に。