きのう甥の結婚式で横浜まで行ってきました。 宇都宮を過ぎて小山から南に行くに従い、桜並木が目につき、大宮あたりからは満開、東京を過ぎて川崎に差し掛かると沿道の桜並木が目に飛び込んできました。 日曜日だったのですが、誰も桜の木の下に集ってはいませんでした。 もう飽きてしまったのかも、・・・。

きょう午後3時過ぎの河原の堤防の桜です。細かい霧雨が降り出しました。

①

①の桜はかなりの大木になっていますが、開花はまだまだ先のようです。

②

②は中くらいの桜で、こちらの方が先に咲きだしそうです。

③

つぼみもかなり膨れてきています。間もなくぱっと弾けるように咲いたりして。

④

ついでに分流の上流の様子です。

⑤

おまけは霧に咽ぶ仙台市街地のビル群 ⑥

⑥

ところでまだ”鮎マスターズ”の雑誌を手にしていないのですが、もう発売されたのでしょうか? いつもはこの雑誌が先陣を切って、あとからあとから鮎釣りの雑誌が刊行されるのですが、今年はどうしたのでしょうか?

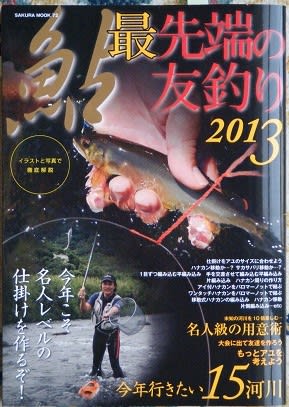

下の写真の雑誌は18日に入手しました。 去年の4年併記の出納帳(といっても、大学ノートを利用)?をみると、18日には「鮎マスターズ25」と「アユの友釣り最先端」を買っています。 23日には「鮎友釣秘伝」(2011となっているので、一年前のものを買ったのかも)、26日は「鮎釣り2012」を買っています。

「鮎最先端の友釣り2013」です。

でも参考になるようなことはほとんどありません。 鮎釣りに関してはためになることはあまりありませんが、鮎自体についてはなかなかいいことが書かれています。

『もっとアユを考えよう』 8ページにわたって、かっての鮎釣り名人でもある永浜幸英さんが、アユはなぜ追うのか・・・? 追うことでどう進化してきたのか・・・? 人はどこまでアユを理解できるのか・・・? 等について投稿しています。

永浜さんは、川小屋塾長にして、友釣り研究室の室長でもあるということです。

我々鮎釣り師はこのへんで、たんに鮎を数多く釣るというだけに終わらせることなく、鮎の性質等についても勉強し、資源としての鮎がいつまでも持続するように考えていく必要があるのではないでしょうか。 税込で1785円とちょっと高いですが、じっくりと読む価値はあるように思います。 そしてさらに鮎の水中観察からさらに進んだ研究成果を知らせてほしいものです。