8・9・10月分は記事が有りません。

(寛永三年十一月)朔日~四日

|

| 朔日

|

隼ニ生鴨丸嘴ヲ飼 |一、昨日生鴨五つ 御前より被成御出、隼御鷹師御鷹つかいニ参候間、持せ遣、まるはし候て可差上

ウ | 旨、 御意ニ付、右五つ之内三つ、今朝まるはし候て差上申候、則野田源四郎を以、上ヶ申候事

|

|

| 二日

|

| (下関、長門豊浦郡)

硯屋 |一、関ノ硯や大原七郎兵衛参上仕候事、

| (御牧)

筑前百姓一家走来 |一、筑前水蒔郡鳴水村清二郎と申者、女房壱人、男子壱人清二郎共ニ参人つれにて、規矩郡上北方村

ル | 庄屋仁兵衛所へ参候由、彼二兵衛申来候事、

碩屋大森土佐へ硯 |一、下関硯屋太守土佐、よびニ被遣候御使今橋三右衛門口上、御本ノはゝニあひ申石ハ御座候へ共、

ノ注文 | 厚さニ相申石無御座候条、明日取ニ遣、石早参候ハヽ、明晩参上可仕通申候、若石遅参候ハヽ、

| 明後日早々可参由、土佐申候と申候事、

| (築城郡)

寒田牧山ノ母馬病 |一、寒田御牧山ノ母馬壱疋病死仕由、坂井忠三郎被申来候、但、青毛ノ御馬也、

死 | (規矩郡)

矢山牧ノ駄馬ノ子 |一、矢山之御牧ニ当春生申候駄馬、かけより落申候而死申由、右同人被申候事、

墜死 |

連座ノ妻子共誅伐 |一、西山二郎左衛門女房壱人・せかれ弐人、御誅伐被 仰付候事、但、二郎左衛門依重罪如此候、

盗人誅伐女房構ナ |一、川口角左衛門儀、盗仕ニ付、被成御誅伐候、女房儀は、彼者盗仕所も、旅女狂仕も、たひ之儀候

シ | 間、女房之儀ハ、何方ニ居可申も不被成御構之旨、 御意之通、深野左介方へ申渡候事、

| (鉾) (快寛)

諏訪社ノ鉾 |一、諏訪之許、佐方少左衛門方ゟ持せ被差上候、坂井少八を以上申候事、

|

鴈罠ノ真鴨鴈 |一、そねゟかりわなにて真鴨六つ、内四つハおんとり、弐つハめんとり、鴈壱つ、物数合七つ持参候を、御對所へ相渡候

| 事、

|

| 三日

|

| 忠利長兄

忠隆ノ忠利宛書状 |一、休無様ゟ 殿様へ被進之 御捻 御前へ上申候事、

|

| 撚(捻)文について

|

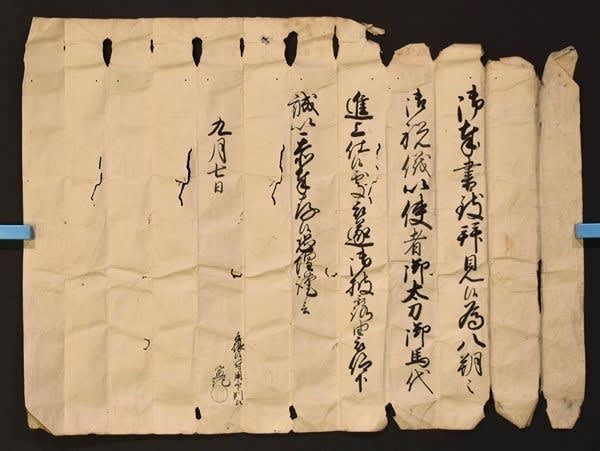

山本博文著「江戸状の宮廷政治」より引用

|

|一、明石源左衛門御請、同前ニ 御前へ上ヶ申候事

| (安岐、国東郡) (松井興長) (有吉英貴)(米田是季)

薩摩ノ難破船荷物 |一、豊後あき浦ニうちよせ申舟、同荷物之儀、様子申上候処ニ、式ア少輔・頼母佐・監物ニ薩摩へ飛

二ツキ飛脚 | 脚ヲ可遣旨、可被 仰出候事、

|廿三日ニ帰、 人

|一、西沢文左衛門与田中左兵衛、御小〇壱人、薩摩へ御飛脚ニ被遣候、 御書幷御家老衆三人御状相

| 渡遣候、

|

| 四日

|

忠利興長邸ニ遊ブ |一、御なくさミとして、式ア少輔殿へ今日被成 御座候事、

| (八木)

狼ノ頭黒焼 |一、貫村ゟ狼壱つうちころし候由ニて、持参仕候、則頭斗を被召上、くろやきニ可仕、慶閑所へ頭持せ遣候事、

|一、宇野七右衛門、速見郡ゟ被罷出候事

| (加藤) (栗野)

明知行ノ処理 |一、岡本平四郎方、御暇被遣候間、彼知行むさと不成様ニ可被申付候通、新兵衛・伝介方へ切帋にて

| 申遣候事、

腐リシ橋ノ処分 |一、橋之儀、得 御諚候処ニ、くさり候ハヽ、たれニ成共とらせ可申旨、被 仰出ニ付、林角兵衛ニ

| (三淵之直)幽斎弟・好重を家祖とする三淵家・二代目

| 遣候也、 御前へ之御使ハ左膳殿也、

硯屋大森土佐 |一、下ノ関大森土佐よひニ被遣、参候、硯石持せ参候事、

曽根ノ土手ノ柳ノ |一、そのの土手柳の枝かれ申候をきらせ、御茶の屋の御薪ニ可仕通、上林甚介ニ申渡候事、

枯枝ヲ茶屋ノ薪ニ | 〃

ス |

|一、宇野木久八請状入申ニ付而、たつね出し、写を仕候て、深野左介ニ相渡申、右之請状ハ、又よく

| 帳箱弐入置申候事、

|