日本の各地を観光旅行をして来ました。特に各地の自然の風景の美に感動することがしばしばありました。

随分前から私は何故、そしてどのようにして美しい風景が出来あがって来たのかという疑問を持ち始めました。

そこで地質学を少しずつ勉強して来ました。この記事の下にある日本の高い山々は海底が盛り上がって出来ました!という記事はそのような勉強結果の一例です。

この記事の導入部になるので下に掲載したのです。

日本の自然の景観は、簡単に言えば次の3つの原因が組合って出来あがったのです。

(1)海底の堆積岩が盛り上がり高い山々になる。

(2)海底が盛り上がって山になる間に火山が重なって噴火して富士山や八ヶ岳のような独立峰を形成する。噴火によってカルデラ湖が出来て、芦ノ湖や山中湖、河口湖、そして十和田湖、摩周湖、屈斜路湖などが出来る。

(3)山々に降った雨や雪が川となり海へ流れる途中に岩石や土壌を削り河岸段丘をつくる。

この3つの自然現象の間に樹木や草原が山や平野を覆い自然の風景を作って来たのです。そして人間による農業や牧畜が自然の景観美を一層引き立てて来たのです。そんな事を考えて下の写真を見ましょう。

箱根の芦ノ湖から見た富士山と三国峠から見た富士山です。ここで箱根と富士山の火山活動の歴史をほんの少しだけ勉強します。

すると驚いた事に、箱根の火山は60万年前から始まって10万年前には芦ノ湖や仙石原湖が出来ていたのです。仙石原湖は現在の湿生花園になっています。

ところが一方現在のように高い富士山は1万年前にやっと出来た新しい山なのです。ですから下の写真にあるような富士山は存在していなかったのです。

当時の日本人が箱根に行っても西の方角には低い古富士火と愛鷹火山と小御岳火山が見えるだけです。むしろその向こうに高い南アルプスの山稜がくっきりと見えた筈です。

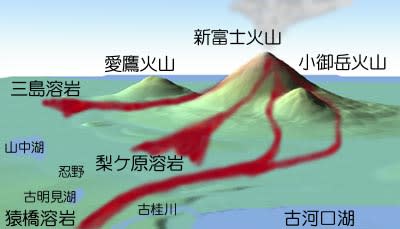

新富士山が出来る前は小さな古富士火山と愛鷹火山と小御岳火山が存在していただけなのです。1万年前に新富士山ができた頃の絵を下に示します。

(出典:http://www.fujigoko.tv/mtfuji/vol1/fjhis02.html)

このように自然の景観の出来あがって来た歴史を少し調べると風景の美しさに奥行きが感じられます。

このようにして私は旅をする時、訪問する地方の地質学をほんの少しだけ調べます。旅を一層楽しくするのです。

最近はネット情報が完備しているので専門書を買う必要が無くなりました。ネット情報は素人にも分かり易く書いてあるので大変助かります。

如何でしょうか?貴方は地質学に興味がございませんでしょいうか?

詰まらない事を書いて失礼しますた。(終り)