9月22日(火)。東京を6時30分発の新幹線で名古屋、そこから関西本線で「亀山」まで。着いたのは9時40分前。前回来たところまで戻ってスタート。

ところで、関宿、坂下宿から「鈴鹿峠」を越え、土山宿方面に向かう区間。

ここにはバスの便がまったくない。かつては鈴鹿峠越えをする三重県)内と滋賀県内を結ぶ国鉄(JR)バスがあったが、採算が取れず、すでに廃止。

三重県側の「坂下」宿のどん詰まり(「鈴鹿峠」直下)まで行ったとしても、午後1時過ぎにそこから引き返すにはタクシーしかない。さもなければ、そのまま鈴鹿峠を越え、峠の向こうの滋賀県側の「土山」宿まで延々と歩いていく。

しかし、天気が悪くなったら、それこそお手上げ。なにしろ天気が変わりやすい場所。先達も雨に降られたり、雪に見舞われたりで難渋した、とのレポートも。

関宿を過ぎたら、進むか戻るかの決断が必要になりそう。同行の士でもいればまたいいが、たった一人で歩くにはちょっと、・・・。という、ある意味で現代の「旧東海道」の旅では難所中の難所ともいえそう。実際に関宿、土山付近以外では数人の方に出会ったのみ。鈴鹿峠山中では誰にも会わなかった。「おいはぎ」にでも会ったら、ホントに恐そう! 携帯だけが頼り!

前回のところまで戻って階段を上がると、

西町問屋場跡 。

西町問屋場跡 。 「亀山宿」の中心部から続く「黄土色」に塗られた道を進む。

「亀山宿」の中心部から続く「黄土色」に塗られた道を進む。 突き当たりを右に曲がり、正面・突き当りを左に曲がる。枡形になっている。

突き当たりを右に曲がり、正面・突き当りを左に曲がる。枡形になっている。 かつての屋号が三つ並ぶ。

西に折れる右の角地には「亀山城外堀」跡。

しばらく進むと「京口門」跡。

京口門は石垣に冠木門・棟門・白壁の番所を構え、通行人の監視にあたっていた。また門へ通じる坂道は左右に屈曲し、道の両側にはカラタチが植えられ不意の侵入を防いだとされる。

往時、坂の下から見上げると、門・番所のそびえる姿が壮麗であったことから、亀山に過ぎたるものの二つあり、伊勢屋蘇鉄に京口御門」と謡われるほどであった。

東海道五十三次之内 亀山 雪晴 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

大正期の亀山(「同」HPより)。 現在のようす。

「京口門橋」付近から「京口門」跡を望む。

「京口門橋」付近から「京口門」跡を望む。ゆるやかに下って行く。

振り返って「亀山宿」を望む。

振り返って「亀山宿」を望む。交差点を進んだ右手に巨木が植えられた「一里塚」が見える。

「野村一里塚」。

ここは三重県内で唯一原型をとどめる一里塚。江戸・日本橋から105里目。

T字路を右に折れ、

T字路を右に折れ、「布気神社」を過ぎしばらく進むと、二叉の道になり、左の下り坂を進む。「関西本線」の跨線橋を渡ると、「鈴鹿川」沿いの道、「大岡寺(だいこうじ)畷」と呼ばれる、まっすぐな道。

「太岡寺畷橋」。左手が「鈴鹿川」。

「太岡寺畷橋」。左手が「鈴鹿川」。のんびりと「鈴鹿川」沿いの道を進む。道なりに右に曲がり、「関西本線」の踏切を渡って「国道1号線」に出て、歩道橋で向こう側に行く。

右手前方に「関宿」の看板。

《47 関》(2015.9.29~掲載)

左手に「小萬のもたれ松」。

左に見える松がその松。

左に見える松がその松。「小万の仇討ち」の詳細はよく知らない。三重では「鍵屋の辻の決闘(かぎやのつじのけっとう)」が有名。

この決闘(仇討ち)は、寛永11年11月7日(1634年12月26日)に渡辺数馬と荒木又右衛門が数馬の弟の仇である河合又五郎を伊賀国上野の鍵屋の辻(現三重県伊賀市小田町)で討ったという事件。

「伊賀越の仇討ち」とも言われ、「曾我兄弟の仇討ち」と「赤穂浪士の討ち入り」に並ぶ日本三大仇討ちの一つ、とも)。

それに比べて知名度は低いのだろう。

「東の追分」からいよいよ本格的な「関宿」の町並みに。

鳥居の裏手にある「関一里塚址」碑。

鳥居の裏手にある「関一里塚址」碑。

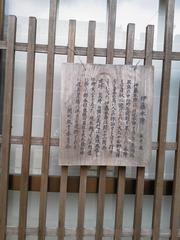

「休泊 はせや(長谷屋)伊三郎」

「関宿」は、家々の日常生活そのものが行われているところ。観光地にありがちな「資料館」や「お土産さん」、食べ物店など最小限におさえられていて、まさに日常そのまま。そのためか、けっこう地元の車の通行も多い。他の伝統文化遺産関係のところが観光客目当ての商売が目立つ中で、この雰囲気はすばらしい。

「御馳走場」。

「御馳走場」。 「鮮魚青果物商 遊快亭」。

「鮮魚青果物商 遊快亭」。 雲林院家

雲林院家

写真を何枚撮っても追いつかないくらい、興味ある意匠の家々。

「百五銀行」。町並みに配慮した意匠の銀行。

「百五銀行」。町並みに配慮した意匠の銀行。いよいよ宿場の中心部になる。

東海道五十三次之内 関 本陣早立 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

大正期のようす(「同」) 現在のようす

「問屋場跡」碑と「山車倉」。

「関の曳山」は、旧東海道関宿に江戸時代の元禄年間(1688~1703)からつたわるお祭りです。最盛期には十六基もの山車があり、横幕・見送り幕・提灯などを豪華に飾りつけて華美を競い合い、また、笛太鼓で祭囃子を奏でながら、家々の軒先をかすめ、人ごみをかきわけて巡行する様から「この上は無い、精一杯である」という意味で用いられる「関の山」という言葉の語源になった。

注:「関の山」=なし得る限度。精いっぱい。「一夜漬けの勉強じゃ、いくら頑張っても70点くらいが関の山」? あまりいい話ではなさそう。

川北本陣跡。

延命寺山門が「旧川北本陣」の門を移築したもの。

「百六里庭・眺関亭」。

「百六里庭・眺関亭」。関宿が見渡せる小公園。関宿が江戸から106里余りにあることから名づけられた。「眺関亭」からは関宿の家並みが一望できる。

西を望む。遠くは鈴鹿峠方向。 東を望む。

「伊藤本陣 松井家」。

「伊藤本陣 松井家」。

「旅人宿・石垣屋」。

寝袋持参での素泊まり。なかなかの魅力です。奥でのんびりくつろぐ姿がちらほら。

大旅籠 玉屋。

大旅籠 玉屋。資料館になっている。店奥に展示してあったのが「吉兆火縄」。

高札場跡は、「関郵便局」のところ。郵便ポストは、この地域に相応しく日本最古のものを模している。

「局藥オガナ 約特店商義野塩社會式株」

「番五拾四 話電」

「関宿名物 志ら玉」。

「関宿名物 志ら玉」。こしあんを米粉を原料にした皮で薄く包んだ上から赤、青、黄色で色どりを添えた餅菓子。

素朴な味わいの和菓子。

素朴な味わいの和菓子。 「地蔵院」・「歴史の道 旧東海道関宿」碑。

「地蔵院」・「歴史の道 旧東海道関宿」碑。

ここを過ぎると人の姿もまばらに。新所の町並み。

南禅寺 井ノ口家

南禅寺 井ノ口家そうこうしているうちに「西追分・休憩施設」へ。

「関宿」を振り返る。

「関宿」を振り返る。いくら歩いても見飽きない町並み、家並み。「いっぷく亭」、「関まちなみ資料館」、「玉屋 関宿旅篭歴史資料館」などの建物、施設。

さらに、見上げれば、庇下の幕板、虫籠窓、漆喰細工(虎・龍・亀・鶴・・・)、起(むく)り屋根、瓦細工、庵看板など実に多彩な江戸の趣。

先を急がなければもっとじっくりと見学したい、と。旧東海道・宿場の中ではたしかにピカイチの雰囲気。

東海道は西の追分から右に進む。

しばらく「国道1号線」を進む。「(日本橋まで)425.8㎞」ポスト。左手、反対車線の向こう側に「関宿入口」の看板が見えたら、その先、右手の道に入る。

「市瀬橋」からの「鈴鹿川」。

道は再び「国道1号線」に合流。道路をはさんだ先に「常夜燈」。

横断して家並みの中を行き、工場の脇を過ぎると「国道1号線」に合流。ここからはしばらく「国道1号線」沿いに進む。

右手の道を少し入ると「筆捨山」の解説板。

私道のようなところを行くと、農作業中の方が指さして、手前の、ごつごつした岩が見える山が筆捨山だよ」と。

「年に何度か向こうの山との間の谷に霧が湧いて、筆捨山が見えなくなることがあるよ。」

↓が「筆捨山」

再び「国道1号線」に戻る。右手へ分岐する辺り、国道の向こう側に「市瀬一里塚」。

日本橋から107里目。

人気のまったく無い道を歩く。

「沓掛」バス停。但し平日の午前中のみ運行。

「沓掛」バス停。但し平日の午前中のみ運行。 相変わらず人に出会わない。「鈴鹿峠」は正面の山並み方向。

相変わらず人に出会わない。「鈴鹿峠」は正面の山並み方向。木の柱が「日本橋」から「三条大橋」まで坂道。

左手にユニークなかたちをした「鈴鹿馬子唄会館」の右手は「「鈴鹿峠自然の家」。

「鈴鹿峠自然の家」は、「坂下尋常高等小学校」校舎として昭和13年(1938)に建てられたもの。

昔懐かしい木造校舎。じっくり見学したかったが、校庭の入口に鎖がかかっていて中に入れず。

「坂下宿」に向かって出発。

《48 坂下》(2015.10.03~掲載)

広い通りに合流したあと、山あいの道を進むうちに前方が開けてくると、「坂下宿」に。江戸時代には「箱根峠」と並んで難所だった「鈴鹿峠」を控えて繁盛した宿場のようだが、現在はすっかりさびれてしまっている。

江戸中期には本陣3、脇本陣1を含め旅籠51軒、町並5町56間あり、戸数約150戸、人口500人あまりと記録されている。

明治28年には関西本線が開通したが、鈴鹿峠の勾配が蒸気機関車に障害となったため路線は西寄りの柘植経由となる。地域の経済を旅人相手の商売に依存していた坂下は、交通の要所から外れることとなってしだいに衰退していった。

現在は域内を国道1号の新道が通るが、旧街道沿いは民家も少なく、過疎化が進行している。かつて繁栄した宿場町であったことを示すのは、本陣跡を示す、旧関町によるいくつかの石碑のみである。

家屋がなくなり、敷石のみ残るところが目に付く。

家屋がなくなり、敷石のみ残るところが目に付く。 「松屋本陣跡」碑。「坂下集会所」の広場。ここが、「伊勢坂下」バス停のあるところ。

「松屋本陣跡」碑。「坂下集会所」の広場。ここが、「伊勢坂下」バス停のあるところ。来た道を振り返る。閑散とした町並み。

午後2時を少し回ったところ。予定としてはここまで。タクシーを呼んで関駅に帰ろうかと。

右手前方に、この地区に入ってから初めてのお店と唯一の自販機。何か飲み物でも、と。するとその「前田屋商店」(といってもほとんど商品は置いてなさそう)の店先からご主人らしき人が出てきた。天気も何とか持ちそうだし、足の方も何とか持ちそうだし、・・・。

「ここで戻ろうかと思ったのですが、この先、峠を越えて土山までどのくらいかかりますかね?」

「まだ2時でしょ、2時間半もあれば行けますよ。神社の脇を通って、国道をくぐって行く。峠を越えれば、山中で。そこまで行けば人家もある。」

実は今日はここまでにしようと、この先のルート(「鈴鹿峠」以降)をコピーして持って来なかった。ちょっと心配だが、うろ覚えの地図を思い浮かべて思い切って行くことにした。(それがその後の困難を呼びます)。

「ありがとうございます。」

「頑張って下さい」

ジュースを飲んで小休止。

向かい側には

「大竹屋本陣跡」碑。周囲は茶畑。

「大竹屋本陣跡」碑。周囲は茶畑。 「梅屋本陣跡」碑。

「梅屋本陣跡」碑。「坂下宿」。立派なおうちが目立つが、時勢という現実を目の当たりに感じた。ここまでにも旧宿場の一部には、過疎化になっているところもあった。ここでも、かつては繁盛した宿場の、その後の姿を垣間見た。

しばらく進むと、右手に「岩屋十一面観世菩薩」碑。その先、「国道1号線」に沿って歩く。

しばらく行って右に分かれる道が「旧東海道」。薄暗い道になり、ここからが本格的な鈴鹿峠越えになる。

この付近に「元坂下一里塚」があったようだが、特にそれを示す石柱等はない。

途中にあった解説板。

このあたりから「鈴鹿坂八丁二十七曲り」の急坂が始まり、「東の箱根峠、西の鈴鹿峠」と言われた街道の難所、鈴鹿峠へと続く。周囲はうっそうとした林。

簡易舗装された山道を進むと、大きな鳥居のある「片山神社」に出る。ここで、大失敗!

「旧東海道」はその手前を右に登って行くことになるのだが、その標識を見逃してしまい、左に進む舗装され歩きやすい道を道なりに左右に曲がりながら上がっていくと、「国道1号線」(上り線:東京方向)にぶつかった。

「これは変だ」と思いながらも、そのまま進んで、車が結構なスピードで通り過ぎるのを横目で見ながら、国道沿いにだんだん上って行くと、道路(上り専用道路)の反対側に小広場が見え、何か標識のようなものがあり、右下を見ると「国道1号線」の下を抜ける道が眼下に見える。

しまった! この道は間違っている! 「先達はあらまほしきものかな」徒然草の一文がふと脳裏に。向こうに渡るにもごっついガードレールがガッチリ何本も。車はビュンビュン曲がりながら猛スピードで突っ込んでくる。とうてい渡ることはできない。

仕方なく先ほどの地点まで戻り、写真もそこそこに上り坂を急ぐ。

やっとさっきみえていた小公園への階段。

やっとさっきみえていた小公園への階段。芭蕉句碑「ほっしんの 初にこゆる 鈴鹿山」を横目で見て、進むと「鈴鹿峠」。「鏡岩」はパス。

森の中を通り過ぎ、辺りが開けてくると、茶畑。

振り返って来た道を望む。

目の先には巨大な「万人講常夜燈」。

この「大常夜灯」、もともとあった東海道沿いの位置とは異なっているらしく、従って、この常夜灯前の道も「旧東海道」ではない。この付近の旧道の大半はすでに廃道、あるいは今の「国道1号線」の一部に吸収されてしまったものと思われる。もちろん「東海自然歩道」=「旧東海道」、とはいえない。

滋賀県側は茶畑などが広がる丘陵地帯。

どうにかやっとここまでたどり着いた。しかし、「土山宿」まで「国道1号線」に沿って、延々と歩くことになる。

前方に「滋賀県 甲賀市」という道路標示。いよいよ滋賀県甲賀市に。

鈴鹿峠方向を振り返って望む。

けっこう長く国道沿いを歩く。お店も何もないところ。急峻な三重県側とは異なって、ゆるやかに下って行く。

「山中」交差点に「飛び出し坊や」があった。

「ゴルゴ13」風?

横断歩道の向こうにも。

それに導かれるように向こう側に渡る。しばらくすると、右手に小公園。

「鈴鹿馬子唄」坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る

道なりに行くと、頭上には第二名神の橋梁。

その先で「国道1号線」に合流、すぐに右手に先ほどよりこぶりの小公園。

「山中地区圃場整備竣功記念碑」と「常夜燈」。

そして、「山中一里塚公園」碑。

日本橋から109里目。

日本橋から109里目。公園内にある道標。

さらに奥には、「鈴鹿馬子唄之碑」。

しばらく「国道1号線」沿いに進み、「猪鼻」交差点を右に入ると、「旧東海道」が残っている。

「東海道猪鼻村」。道の色も茶色に。

「東海道猪鼻村」。道の色も茶色に。 「猪鼻村」解説板と句碑。

「猪鼻村」解説板と句碑。句碑 いの花や 早稲のもまるる 山をろし 子葉

子葉=大高源吾は赤穂浪士の一人、俳人宝井其角とも交流があった。

その先の右手には「旅籠 中屋跡」碑。

明治天皇が休息されたとか。

明治天皇が休息されたとか。急坂を上って「国道1号線」に復帰。

振り返って「猪鼻村」を望む。

振り返って「猪鼻村」を望む。 神社脇にある「ようこそ『歴史の道 東海道』へ」との案内板。

ここは、土山町蟹ヶ坂です。

これより、往時の東海道を歩かれる方は、左図に示すとおり「海道橋」を渡り、道の駅「あいの土山」方面へ向かって下さい。

尚、「東海道土山宿」へはここから800mです。

土山を訪れていただいた皆様の道中のご無事をお祈りします。

甲賀市

振り返って集落を望む。

昔、この辺りに旅人を食べる巨大な蟹がいたという伝説から「蟹ヶ坂」と呼ばれている。それに因んだ名物が「蟹ヶ坂飴」。

工場の間を抜け、しばらく行くと「蟹坂古戦場跡」。

「蟹坂古戦場跡」の碑を過ぎ、そのまままっすぐ新しい道に進むと、林の中となり、正面に新しい橋が見えてくる。

当時の板橋を復元した「海道橋」が2005年(平成17年)に竣工した。江戸以来の旧来の橋名は「田村川橋」。

「海道橋」。

「海道橋」。この橋を渡るといよいよ土山宿。広重の浮世絵もここを描いていると言われている。

東海道五十三次之内 土山 春之雨 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

土山宿は東海道49番目の宿で、東の田村川板橋から西の松尾川(野洲川)まで、22町55間(約2.5km)に細長く連なっていた。東の起点である田村川板橋は、安永4年(1775年)に架けられたもので、このとき東海道の路線が変更され、田村神社の参道を通るようになった。

「鈴鹿馬子唄」の一節「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る」に因んだ絵柄であるようだ。

「田村川」の流れ。

「田村川」の流れ。参道を進み神社の前を左に曲がる。

曲がり角に「高札場跡」碑と「海道橋」の解説板。

「国道1号線」を歩道橋で越えると、待望の「道の駅あいの土山」に到着。午後5時10分過ぎ。やれやれ!

しばらく施設内をうろうろしたあと、地元の公共交通機関「あいくるバス」でJR「貴生川」駅に。お客さんは途中から乗った二人を合わせて3人。そこから「草津」経由で「京都」に。そこから新幹線で帰京。先に京都に着いてしまった、感じ。

次回は、「道の駅・あいの土山」から。宿場の数であと5つ。「土山」、「水口」、・・・。いよいよゴールが見えてきた。

ところで「あいの土山」のいわれは?

1.相の土山説

鈴鹿馬子唄の歌詞で、坂(坂下宿)は晴れ、鈴鹿(鈴鹿峠)は曇り、相対する土山(土山宿)は雨が降るとする説。鈴鹿峠を境に伊勢側と近江側では天候ががらりと違う。

2.間の宿説

宿駅制度ができ、土山が本宿に設定される以前は間(あい)の宿であったことから、坂下宿程繁栄していないことを唄ったとする説。「照る」を栄える、「雨が降る」を「さびれる」と解するようだ。

3.鈴鹿の坂説

峠の頂上付近に土山という土盛があったとする説。

4.間の土山、松尾坂説

鈴鹿馬子唄の歌詞で、坂を松尾坂(土山宿の西、野洲川西岸部分にある坂のこと)と考え、鈴鹿(鈴鹿峠)との間にある土山(土山宿)は雨が降るとする説。

5.藍の土山説

当時土山では藍染めが盛んで藍草の栽培が行われていたとする説。

6.鮎の土山説

当時、土山では鮎漁が盛んで、特産物として有名であったとする説。

7.あいのう土山説

北伊勢地方の方言に「あいのう」という言葉があり、「まもなく」という意味であることから、「まもなく土山へ着く」とか「まもなく雨が降ってくる」と解釈する説。

8.かけ声説

鈴鹿馬子唄は民謡なので、民謡独特のかけ声ではないかという説。

【参照:機関紙「土山浪漫」〔現:土山ろまん〕第2号(平成3年2月 土山の町並みを愛する会発行)】

(以上、「甲賀市」公式HPより)

平仮名にしてあることで、上のようないわれを抜きにして、「会い」、「逢い」あるいは「愛」というイメージづくり。

「鈴鹿馬子唄」の詞「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る」と不思議とマッチしていて、地元の愛着と熱心な取り組みを感じる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます