富士山に初冠雪が観測された翌10月12日(月)、13日(火)。一泊二日。

東京から新幹線、在来線、バスと乗り継いで「道の駅「あいの土山」に着いたのが10時35分過ぎ。ここが、前回の最終地点。

《49 土山》(2015.10.14~掲載)

案内図と「土山宿」の石碑。

それぞれの家にはかつての屋号が。

「たば古屋」。 「お六櫛商・三日月屋」。

これから先「三日月屋」の屋号が目立ちます。その「お六櫛」。

お六櫛(おろくぐし) は、長野県木曽郡木祖村薮原で生産される長野県知事指定の伝統工芸品。梳き櫛。(整髪具の櫛には、髪を梳かす梳き櫛と、髪に飾る挿し櫛などがある。)

その名は、大きさが六寸だったからという説など諸説あるが、最も有名なものは、お六説。

元禄年間(1688年 - 1704年)、持病の頭痛に悩んでいた村娘お六が、治癒を祈って御嶽山に願いをかけたところ、ミネバリで櫛を作り、髪をとかしなさいというお告げを受けた。お告げのとおりに櫛を作り髪を梳いたところ、これが治った。ミネバリの櫛の名は広まり、作り続けられることになった。

「お六櫛」

それにしても、生産地の木曽・薮原から「土山宿」まで直線距離にして約175㎞。木曾街道(中山道)、飛騨街道を南下し、尾張から伊勢街道(東海道)を経て土山に。現在、車を使っても約230㎞で4時間半はゆうにかかるほどの距離。

当時の物流、交易の、思ったよりも広いことを感じる。

左手にそれに因んだ句碑。

左手にそれに因んだ句碑。

上島鬼貫の作。吹けばふけ 櫛を買いたり 秋乃風

しばらく進むと右手に「土山一里塚跡」碑。 日本橋から110里目。

日本橋から110里目。

道の両側には次々と「旅籠跡」の石碑。

「二階屋本陣跡」。

その先、「東海道・伝馬館」入口には「問屋場跡」。

その前の屋号が「八百屋」、現在も同じ商売を。

その先、右手「問屋宅」跡の隣には本陣跡。

本陣の隣には石碑が二つ。明治天皇聖蹟の碑と井上圓了が詠んだ漢詩碑。

左手の「中央公民館」には林羅山の漢詩碑。

その先の交差点を過ぎると右手に句碑。

高桑闌更「土山や 唄にもうたふ はつしぐれ」。

2本並んで「本陣」と「問屋場」の跡。少し離れて「高札場」の跡。

「大黒橋」を過ぎると、「土山宿」ともお別れ。けっこう見所満載のところだった。

振り返って望む。

「国道1号線」南土山交差点へ。

前方に石造りの道標が見えたので、そこに向かう。

道標 御代参街道起点。

道標 御代参街道起点。

この道標の左に進む小路が旧御代参街道で、右斜めに進む道が旧東海道。御代参街道は東海道土山宿のこの地点から笹尾峠を越え、鎌掛、八日市を経て、中山道愛知川宿手前の小幡までの十里余りの脇往還である。

標識に従い、この道(旧東海道)をしばらく進み、左折して「国道1号線」に復帰。左手の「鈴木製作所」のところで左の道に入る。

「←先へ。足進めれば歌声橋 のんびり歩こう、旧東海道 これより三キロ先に、松林」と手書きの看板。この道は江戸時代の東海道とは異なっているが、車の激しく行き交う国道歩きよりは、まさにのんびり歩ける道。

前方が「歌声橋」。

前方が「歌声橋」。

「歌声橋」からの「野洲川」。

しばらく進むと、右手・三叉路に「案内図」。 女の子が手を挙げて。

女の子が手を挙げて。

左側の狭い道が江戸時代の東海道で明治13年3月1日に右側の道ができて東海道の道路が変更された。

この道が江戸時代の東海道ということに。

この道が江戸時代の東海道ということに。

周囲には、茶畑が広がる。

この地域一帯で栽培されるお茶は、「土山茶」として有名。

とあるおうちの車庫には

「ミッキー」や「ショクパンマン」など、みんな揃ってお見送り、お出迎え。

左手には「垂水頓宮御殿跡」碑。

しばらく進むと「大野市場一里塚」跡。 日本橋から111里目。

日本橋から111里目。

視界が開けてきて「大日川堀割」碑。

その先には、久々に松並木が見える。

左の植え込みには 「是東淀領」と記された榜示石。

「是東淀領」と記された榜示石。

「東海道反野畷」。

「東海道反野畷」。

左手に「野洲川」の流れを見ながら西に向かう。街道筋には、かつての旅籠跡や屋号が目立ってくる。この辺りは「土山宿」と「水口宿」との間にあった「間の宿」になる。

「大野公民館」前には布引山の解説板と鴨長明の歌碑。

あらしふく 雲のはたての ぬきうすみ むらぎえ渡る 布引の山

作り酒屋。 おなじみの「杉玉」。

おなじみの「杉玉」。

しばらく進むと、「国道1号線」にぶつかるので、横断歩道で向こうに渡る。交差点の手前は、「三好赤甫」旧跡。現在は、「赤甫亭」という食事処。

左側を走る「国道1号線」、右側を歩く旧道、周囲はのどかな田園風景。

左側に大きな「常夜燈」が見えてきたら「国道1号線」に合流し、今度は向こう側に横断。

振り返って望む。

「県道549号」に入ると甲賀市の観光案内図。

坂を上がって平坦な道を行くと、「今在家一里塚」。 日本橋から112里目。

日本橋から112里目。

「一里塚」を過ぎたら、最初の角を左に折れて下り坂を進み、突き当たりを右に。目の前は「野洲川」。

右手に「高札場」跡。

右手に「高札場」跡。

司馬遼太郎「街道をゆく」の碑。

司馬遼太郎「街道をゆく」の碑。

静かで落ち着いた家並みの中を行く。

すぐ県道に合流したあと、正面の家の右の道に。

「古城山」が前方に見えてくる。水口宿はその麓に。

《50 水口》(2015.10.19~掲載)

坂道を上がった右手に「東見附(江戸口)」跡。

枡形を残している。

枡形を残している。

「元町交差点」を渡ってしばらく進むと「本陣」跡。

奥には明治天皇の記念碑。

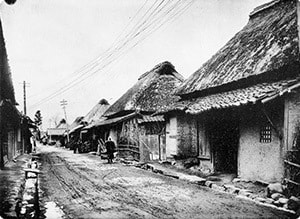

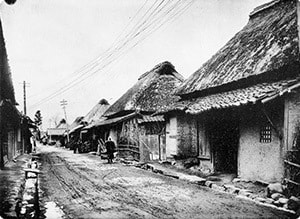

大正期の水口(「同」より)。 現在のようす。

「水口宿」は三筋に分岐した道路の形態になっている珍しい宿場。まず「高札場」のある分岐を左に進み、次の分岐を右に進む(三筋の真ん中の道)。

左手に「問屋場」跡の解説板。

右手にお休み処。からくり時計と「曳山」のモニュメント。

通りを進むと常夜灯とからくり時計。ここが三筋の合流地点。

振り返って望む。真ん中の道を来た。

「近江鉄道」の踏切の先に「山蔵」がある。

この先、城下町特有の屈折した道が続くので要注意。

小坂町の曲がり角に水口石と呼ばれる力石。

その先の公園には「百間長屋」跡。

「五十鈴神社」の角に「林口一里塚」跡。

日本橋から113里目。また、ここは水口宿の「西見附」(京口)でもあった所。

ここで、「水口宿」ともお別れ、広い通りを左折、すぐその先の信号を右に曲がり、しばらく行くと、「美冨久酒造」。ちょうど新店舗のオープンセール中で、大勢のお客さん。

前方には、遙か彼方まで見通せる直線道路が。これが「北脇縄手」。西の終わりまで約2㎞の距離。

右手に鐘楼のモニュメント。

ふたの中を覗くと、干瓢干しのようすがからくり風に。

裏側には安藤広重の辞世の歌 「東路(あづまぢ)に筆をのこして旅の空 西のみくにの名所を見む」

どこまでもまっすぐな道。車もほとんど通らず、のんびりと。

振り返って望む。はるか遠くまで一直線。

振り返って望む。はるか遠くまで一直線。

やっと集落に。

その町並みも終了、その先のY字路を左に進むと、「舞込橋」橋のたもとに道標。

橋を渡ったその道沿いに「泉一里塚」。その手前には、「日吉神社御旅所」という石柱。

そのまま進むと、「横田の渡し」に。

東海道横田橋常夜燈

東海道横田橋常夜燈

文政5年(1822)、地元や京都・大坂を中心とした万人講中の寄進によって建てられたもので、その高さは10.5メートル、燈火を灯す火袋は大人でも通れるほどで、道中でも最大級のものとされている。

「横田橋」の説明板のある場所に、かつての横田橋は架けられていた。

現在はここから向こう岸に渡ることは出来ないので、迂回して「国道1号線」へ向かう。

「(日本橋から)456.5」という表示。甲賀市から湖南市入り。

「(日本橋から)456.5」という表示。甲賀市から湖南市入り。

現「横田橋」で「野洲川」を渡る。 午後5時少し前。

午後5時少し前。

橋を渡って「国道1号線」から離れて左に曲がって行くと、JR草津線「三雲駅」に。駅前の道が旧東海道。先ほどの「横田の渡し」からの道につながる。

翌日、「三雲」駅から再開。駅に降りて少し東へ。

「石部宿 横田常夜燈」。

「石部宿 横田常夜燈」。

駅前の交差点の角には、「微妙大師萬里小路藤房卿墓所」「妙感寺」と刻まれた石碑。その先の民家には「明治天皇聖跡」の巨大な石碑。

「荒川橋」を越えると左手に三基の石碑。 奥に「草津線」の踏切。

奥に「草津線」の踏切。

線路際に大きな道標。 >

>

しばらく進むと天井川の「大沙川」の下をトンネルで通り抜ける。

「大沙川隧道」。

「大沙川隧道」。

「大沙川」は、大雨の毎に土砂が流れ、川底が上がり天井川になったと言われている。明治17年(1884)3月に県下最初の道路トンネルとして築造され、「吉永のマンポ」と呼ばれ親しまれている。(「案内図」より)

トンネルを抜けると左手に「弘法杉」の解説板。

三雲城跡と八丈岩。山の方に目を向けると大きな白い岩(↓)。

「夏見の里(藤棚)」。

しばらく進むと、「夏見一里塚」跡。 日本橋から115里目。

日本橋から115里目。

道路の反対側には祠?

その先「湖南市立夏見診療所」の所にも解説板が。

この辺が夏見の立場といわれ、ここでも何軒かの茶店があり、立て場の役割を果たしていた。名物トコロテンや名酒桜川を売っていた。

すぐ先にトンネルが見える。二つ目の天井川「由良谷川」。

工事中で、歩行者と自転車のみ通れる。

工事関係者の方に「トンネルの拡幅工事ですか? 」とたずねると、

「いや、川を道路の下に通す工事ですよ。大雨での洪水防止のため、天井川を解消するするのです。この先はもう完成していますので。」

「では、天井川ではなくなるのですか」

「そうです」。

流路変更の工事によって、この隧道はなくなる運命にある。

振り返って望む。

振り返って望む。

旧東海道を地元では「東海道・きずな街道」と呼び、解説板や「お休み処」がある。ここもその一つ。

その先に、造り酒屋の老舗・北島酒造。

「家棟(やのむね)川」。以前は天井川だったが、河川改修の結果、普通の川のように橋で越えることに。

当時の隧道の扁額。

この付近には国の天然記念物「うつくし松」の自生地が。行くことができなかったので、

美松山の斜面だけに群生する、極めて珍しいマツ。根本近くから枝が放射状に分岐した樹形は、まるで扇か傘のよう。平安時代、藤原頼平が静養でこの地を訪れた際、松尾神社の使いの童女が現れ、周囲の山を美しい松に変えたとか。

左に曲がる付近には「常夜燈」。

その向かいには「お休み処」。

「ようこそ! きずな街道(東海道)へ」。

《51 石部》(2015.10.24~掲載)

小さな橋を渡ると、「石部宿」。

しばらく進むと「石部宿・東見附」跡。

「石部中央」の交差点脇は小公園になっていて、常夜燈や石部町の案内等がある。

通りの反対側には「問屋場跡」の解説板。

左手角に「いしべ宿駅」という無料休憩所。

しばらく進むと、左手に本陣跡の碑。奥には大きな「明治天皇聖蹟」碑。

「田楽茶屋」のある角を右に曲がる。本日は休み。

その先を左に折れる。鈎の手・曲尺手(枡形)。

左に折れてすぐ右手にあるのが「石部一里塚」跡。 日本橋から116里目。

日本橋から116里目。

「西の見附」跡。

「西の見附」跡。

右に折れてJR草津線「石部」駅前の公園へ。 東海道に因む。

東海道に因む。

再び「東海道」に戻ると、江戸時代、ここは宿内に入る手前に整列した場所で、西縄手と呼び長い松並木があった。

突き当たりを左折すると、川沿いの道の両側には採石工場などが並んでいる。北側は野洲川。JR草津線沿いの道を行き、「名神高速道路」の下をくぐる。

「三上山」が右手に。手前には「辻行燈」。

「三上山」。

「三上山」。

藤原秀郷(俵藤太)による大ムカデ退治伝説が残ることから「ムカデ山」の異名も持つ。

栗東(りっとう)市内に入っていく。

その手前のおうちの軒先には 大石を運搬する荷車?

大石を運搬する荷車?

「東海道」「中山道」。いいよいよ「中山道」も登場。

「東海道」「中山道」。いいよいよ「中山道」も登場。

道幅はかつてのままのよう。

道幅はかつてのままのよう。

「従是東膳所(ぜぜ)領」榜示石。

「従是東膳所(ぜぜ)領」榜示石。

ここにきて、紅殻(べんがら)塗りのおうちが目立つ。

東海道六地蔵村麹屋 糀屋太郎兵衛

左手前方に大きく立派な建物が飛び込んでくる。「和中散本舗」。旅人を圧倒する迫力。

県道に合流して右の道を進むと、左手に「六地蔵一里塚跡」碑。 日本橋から117里目。

日本橋から117里目。

「東海道六地蔵村両替商 ○茶太」。

「東海道六地蔵村両替商 ○茶太」。

「行商旅籠 出羽屋」。

「行商旅籠 出羽屋」。

右手にある「西厳寺」には「肩がえの松」。

しばらく進み、「名神高速・栗東IC」と「国道1号線・8号線」をつなぐ道路のガードをくぐると、

「行者堂」。

「行者堂」。

その先、左手に「稲荷神社」。

奥に見える三角屋根がJR「手原」駅。

奥に見える三角屋根がJR「手原」駅。

しばらく行くと右手に石柱。 「東経136度 子午線」

「東経136度 子午線」

子午線は南極点と北極点を結ぶ大円。「子午線」という語は、子の方角(北)から午の方角(南)に伸びていることから。

広い道路を横断して道なりに左に曲がっていくと、左手に「上鈎池」の高い土手が現れ、たくさんの石碑が並んでいる。九代将軍 足利義尚公 鈎(まがり)の陣所ゆかりの地。

「上鈎池」」脇から、旧東海道は「県道116号線」となる。シーボルトが立ち寄ったという「善性寺」を左に見て、突き当たりを右に曲がって土手下の道沿いに進む。

この付近、道幅は狭く、見通しもよくない。対向車が行き交うのも大変。それでいて車の通行量も多く、歩行者レーンもない中を歩くので、かなり要注意!

この辺りから「目川」。

大小さまざまな形をしたひょうたんが軒先に。「目川ひょうたん展示・販売」。

道幅も直線で少し広くなり、周囲は落ち着いた住宅地に。そこに「目川一里塚」があります。

一里塚

一里塚

日本橋から118里目。

しばらくすると街道名物・田楽のお店の跡碑が3つ続く。

「元伊勢屋跡」。隣には、「従是西膳所領」傍示石。

「元伊勢屋跡」。隣には、「従是西膳所領」傍示石。

「古志ま屋跡」。

「古志ま屋跡」。

「京伊勢屋跡

「京伊勢屋跡

東海道五十三次之内 石部 目川ノ里 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

現在の「京伊勢屋」跡。

現在の「京伊勢屋」跡。

大正期のようす(「同」HPより)

大正期のようす(「同」HPより)

前方は「新幹線」のガード、左手は「(旧)草津川」。

前方は「新幹線」のガード、左手は「(旧)草津川」。

旧草津川の土手。

その先の右手には、「高札場跡」。 「東海道小柿村 高札場 大谷」。

「東海道小柿村 高札場 大谷」。

《52 草津》(2015.10.31~掲載)

左の「(旧)草津川」土手に上がって進む道(江戸時代の「東海道」)を行こうとしたが「通行止め」。

さてどうするか?

さてどうするか?

道しるべでは土手に上がるようになっているが。

道しるべでは土手に上がるようになっているが。

やむを得ず「国道1号線」方向へ進む。ここで大きなミス! 「国道1号線」を突っ切っていけば、国道の向こう側で土手に上れたが、「国道1号線」のトンネルをくぐってしまった。

この上が「旧草津川」。

この上が「旧草津川」。

「国道1号線」から細い路地を抜けていくと、「神宮寺」脇のところで旧道に何とかぶつかった。

振り返って「東海道」を望む。

さて、道が突き当たる右側角には道しるべ、等。ここが「(江戸期の)東海道」と「中山道」(右のトンネルからの道)と合流点(分岐点)。

来た道を振り返る。

ここから京までは二つの街道は合わさって進む。

道路の反対側には、「高札場」が復元されている。

「草津市民センター」前にある石碑、解説板。

近江路や 秋の草つは なのみして 花咲くのべぞ 何處ともなき 覧富士記

将軍のお供をして富士を見に行く途上、秋の近江路を草津まで来たが、草津とは名ばかりで、秋の草花が咲いた美しい野辺を思い描いていただけに心寂しい思いをするものだよ。

「草津本陣」。残念ながら休館日。

正面には「細川越中守宿」宿札。

本陣が廃止となった明治時代以降、本陣の建物は郡役所や公民館として使用されていたが、江戸時代の旧姿をよくとどめているとして、昭和24年(1949)に国の史跡に指定された。現在、全国に残る本陣の中でも最大規模を有しており、当時の面影を今に伝えている。

お店の脇に「脇本陣跡」碑。

昔と今とが混在する家並み。

昔と今とが混在する家並み。

その先には「草津宿がわかる歴史館」。 ここも休館日。

ここも休館日。

その先、左手には、太田道灌が遠祖という「太田酒造」。

「草津宿と政所」。

「草津宿と政所」。

草津宿は東海道53次の中でも大宿で、水陸交通の要所でもあることから、関所的な役割を担ってきました。

草津宿でこの付近一帯は、政治的な中心地として、宿場における旅に必要な馬や人足の用意をしたり、宿の管理を行う問屋場がありました。併せて東海道筋では3ヵ所しか置かれていなかった荷物などの重量検査を行う貫目改所も設置されていたので太田家を中心とするこの付近は、草津の政所(まんどころ)といわれた所以です。

今回は、ここまで。「草津川トンネル」まで戻り、アーケード街を進み、左折してJR「草津駅」へ。

東京から新幹線、在来線、バスと乗り継いで「道の駅「あいの土山」に着いたのが10時35分過ぎ。ここが、前回の最終地点。

《49 土山》(2015.10.14~掲載)

案内図と「土山宿」の石碑。

それぞれの家にはかつての屋号が。

「たば古屋」。 「お六櫛商・三日月屋」。

これから先「三日月屋」の屋号が目立ちます。その「お六櫛」。

お六櫛(おろくぐし) は、長野県木曽郡木祖村薮原で生産される長野県知事指定の伝統工芸品。梳き櫛。(整髪具の櫛には、髪を梳かす梳き櫛と、髪に飾る挿し櫛などがある。)

その名は、大きさが六寸だったからという説など諸説あるが、最も有名なものは、お六説。

元禄年間(1688年 - 1704年)、持病の頭痛に悩んでいた村娘お六が、治癒を祈って御嶽山に願いをかけたところ、ミネバリで櫛を作り、髪をとかしなさいというお告げを受けた。お告げのとおりに櫛を作り髪を梳いたところ、これが治った。ミネバリの櫛の名は広まり、作り続けられることになった。

「お六櫛」

それにしても、生産地の木曽・薮原から「土山宿」まで直線距離にして約175㎞。木曾街道(中山道)、飛騨街道を南下し、尾張から伊勢街道(東海道)を経て土山に。現在、車を使っても約230㎞で4時間半はゆうにかかるほどの距離。

当時の物流、交易の、思ったよりも広いことを感じる。

左手にそれに因んだ句碑。

左手にそれに因んだ句碑。上島鬼貫の作。吹けばふけ 櫛を買いたり 秋乃風

しばらく進むと右手に「土山一里塚跡」碑。

日本橋から110里目。

日本橋から110里目。道の両側には次々と「旅籠跡」の石碑。

「二階屋本陣跡」。

その先、「東海道・伝馬館」入口には「問屋場跡」。

その前の屋号が「八百屋」、現在も同じ商売を。

その先、右手「問屋宅」跡の隣には本陣跡。

本陣の隣には石碑が二つ。明治天皇聖蹟の碑と井上圓了が詠んだ漢詩碑。

左手の「中央公民館」には林羅山の漢詩碑。

その先の交差点を過ぎると右手に句碑。

高桑闌更「土山や 唄にもうたふ はつしぐれ」。

2本並んで「本陣」と「問屋場」の跡。少し離れて「高札場」の跡。

「大黒橋」を過ぎると、「土山宿」ともお別れ。けっこう見所満載のところだった。

振り返って望む。

「国道1号線」南土山交差点へ。

前方に石造りの道標が見えたので、そこに向かう。

道標 御代参街道起点。

道標 御代参街道起点。この道標の左に進む小路が旧御代参街道で、右斜めに進む道が旧東海道。御代参街道は東海道土山宿のこの地点から笹尾峠を越え、鎌掛、八日市を経て、中山道愛知川宿手前の小幡までの十里余りの脇往還である。

標識に従い、この道(旧東海道)をしばらく進み、左折して「国道1号線」に復帰。左手の「鈴木製作所」のところで左の道に入る。

「←先へ。足進めれば歌声橋 のんびり歩こう、旧東海道 これより三キロ先に、松林」と手書きの看板。この道は江戸時代の東海道とは異なっているが、車の激しく行き交う国道歩きよりは、まさにのんびり歩ける道。

前方が「歌声橋」。

前方が「歌声橋」。「歌声橋」からの「野洲川」。

しばらく進むと、右手・三叉路に「案内図」。

女の子が手を挙げて。

女の子が手を挙げて。左側の狭い道が江戸時代の東海道で明治13年3月1日に右側の道ができて東海道の道路が変更された。

この道が江戸時代の東海道ということに。

この道が江戸時代の東海道ということに。周囲には、茶畑が広がる。

この地域一帯で栽培されるお茶は、「土山茶」として有名。

とあるおうちの車庫には

「ミッキー」や「ショクパンマン」など、みんな揃ってお見送り、お出迎え。

左手には「垂水頓宮御殿跡」碑。

しばらく進むと「大野市場一里塚」跡。

日本橋から111里目。

日本橋から111里目。視界が開けてきて「大日川堀割」碑。

その先には、久々に松並木が見える。

左の植え込みには

「是東淀領」と記された榜示石。

「是東淀領」と記された榜示石。 「東海道反野畷」。

「東海道反野畷」。 左手に「野洲川」の流れを見ながら西に向かう。街道筋には、かつての旅籠跡や屋号が目立ってくる。この辺りは「土山宿」と「水口宿」との間にあった「間の宿」になる。

「大野公民館」前には布引山の解説板と鴨長明の歌碑。

あらしふく 雲のはたての ぬきうすみ むらぎえ渡る 布引の山

作り酒屋。

おなじみの「杉玉」。

おなじみの「杉玉」。

しばらく進むと、「国道1号線」にぶつかるので、横断歩道で向こうに渡る。交差点の手前は、「三好赤甫」旧跡。現在は、「赤甫亭」という食事処。

左側を走る「国道1号線」、右側を歩く旧道、周囲はのどかな田園風景。

左側に大きな「常夜燈」が見えてきたら「国道1号線」に合流し、今度は向こう側に横断。

振り返って望む。

「県道549号」に入ると甲賀市の観光案内図。

坂を上がって平坦な道を行くと、「今在家一里塚」。

日本橋から112里目。

日本橋から112里目。「一里塚」を過ぎたら、最初の角を左に折れて下り坂を進み、突き当たりを右に。目の前は「野洲川」。

右手に「高札場」跡。

右手に「高札場」跡。  司馬遼太郎「街道をゆく」の碑。

司馬遼太郎「街道をゆく」の碑。静かで落ち着いた家並みの中を行く。

すぐ県道に合流したあと、正面の家の右の道に。

「古城山」が前方に見えてくる。水口宿はその麓に。

《50 水口》(2015.10.19~掲載)

坂道を上がった右手に「東見附(江戸口)」跡。

枡形を残している。

枡形を残している。「元町交差点」を渡ってしばらく進むと「本陣」跡。

奥には明治天皇の記念碑。

大正期の水口(「同」より)。 現在のようす。

「水口宿」は三筋に分岐した道路の形態になっている珍しい宿場。まず「高札場」のある分岐を左に進み、次の分岐を右に進む(三筋の真ん中の道)。

左手に「問屋場」跡の解説板。

右手にお休み処。からくり時計と「曳山」のモニュメント。

通りを進むと常夜灯とからくり時計。ここが三筋の合流地点。

振り返って望む。真ん中の道を来た。

「近江鉄道」の踏切の先に「山蔵」がある。

この先、城下町特有の屈折した道が続くので要注意。

小坂町の曲がり角に水口石と呼ばれる力石。

その先の公園には「百間長屋」跡。

「五十鈴神社」の角に「林口一里塚」跡。

日本橋から113里目。また、ここは水口宿の「西見附」(京口)でもあった所。

ここで、「水口宿」ともお別れ、広い通りを左折、すぐその先の信号を右に曲がり、しばらく行くと、「美冨久酒造」。ちょうど新店舗のオープンセール中で、大勢のお客さん。

前方には、遙か彼方まで見通せる直線道路が。これが「北脇縄手」。西の終わりまで約2㎞の距離。

右手に鐘楼のモニュメント。

ふたの中を覗くと、干瓢干しのようすがからくり風に。

裏側には安藤広重の辞世の歌 「東路(あづまぢ)に筆をのこして旅の空 西のみくにの名所を見む」

どこまでもまっすぐな道。車もほとんど通らず、のんびりと。

振り返って望む。はるか遠くまで一直線。

振り返って望む。はるか遠くまで一直線。やっと集落に。

その町並みも終了、その先のY字路を左に進むと、「舞込橋」橋のたもとに道標。

橋を渡ったその道沿いに「泉一里塚」。その手前には、「日吉神社御旅所」という石柱。

そのまま進むと、「横田の渡し」に。

東海道横田橋常夜燈

東海道横田橋常夜燈 文政5年(1822)、地元や京都・大坂を中心とした万人講中の寄進によって建てられたもので、その高さは10.5メートル、燈火を灯す火袋は大人でも通れるほどで、道中でも最大級のものとされている。

「横田橋」の説明板のある場所に、かつての横田橋は架けられていた。

現在はここから向こう岸に渡ることは出来ないので、迂回して「国道1号線」へ向かう。

「(日本橋から)456.5」という表示。甲賀市から湖南市入り。

「(日本橋から)456.5」という表示。甲賀市から湖南市入り。現「横田橋」で「野洲川」を渡る。

午後5時少し前。

午後5時少し前。橋を渡って「国道1号線」から離れて左に曲がって行くと、JR草津線「三雲駅」に。駅前の道が旧東海道。先ほどの「横田の渡し」からの道につながる。

翌日、「三雲」駅から再開。駅に降りて少し東へ。

「石部宿 横田常夜燈」。

「石部宿 横田常夜燈」。駅前の交差点の角には、「微妙大師萬里小路藤房卿墓所」「妙感寺」と刻まれた石碑。その先の民家には「明治天皇聖跡」の巨大な石碑。

「荒川橋」を越えると左手に三基の石碑。

奥に「草津線」の踏切。

奥に「草津線」の踏切。線路際に大きな道標。

>

>しばらく進むと天井川の「大沙川」の下をトンネルで通り抜ける。

「大沙川隧道」。

「大沙川隧道」。「大沙川」は、大雨の毎に土砂が流れ、川底が上がり天井川になったと言われている。明治17年(1884)3月に県下最初の道路トンネルとして築造され、「吉永のマンポ」と呼ばれ親しまれている。(「案内図」より)

トンネルを抜けると左手に「弘法杉」の解説板。

三雲城跡と八丈岩。山の方に目を向けると大きな白い岩(↓)。

「夏見の里(藤棚)」。

しばらく進むと、「夏見一里塚」跡。

日本橋から115里目。

日本橋から115里目。道路の反対側には祠?

その先「湖南市立夏見診療所」の所にも解説板が。

この辺が夏見の立場といわれ、ここでも何軒かの茶店があり、立て場の役割を果たしていた。名物トコロテンや名酒桜川を売っていた。

すぐ先にトンネルが見える。二つ目の天井川「由良谷川」。

工事中で、歩行者と自転車のみ通れる。

工事関係者の方に「トンネルの拡幅工事ですか? 」とたずねると、

「いや、川を道路の下に通す工事ですよ。大雨での洪水防止のため、天井川を解消するするのです。この先はもう完成していますので。」

「では、天井川ではなくなるのですか」

「そうです」。

流路変更の工事によって、この隧道はなくなる運命にある。

振り返って望む。

振り返って望む。旧東海道を地元では「東海道・きずな街道」と呼び、解説板や「お休み処」がある。ここもその一つ。

その先に、造り酒屋の老舗・北島酒造。

「家棟(やのむね)川」。以前は天井川だったが、河川改修の結果、普通の川のように橋で越えることに。

当時の隧道の扁額。

この付近には国の天然記念物「うつくし松」の自生地が。行くことができなかったので、

美松山の斜面だけに群生する、極めて珍しいマツ。根本近くから枝が放射状に分岐した樹形は、まるで扇か傘のよう。平安時代、藤原頼平が静養でこの地を訪れた際、松尾神社の使いの童女が現れ、周囲の山を美しい松に変えたとか。

左に曲がる付近には「常夜燈」。

その向かいには「お休み処」。

「ようこそ! きずな街道(東海道)へ」。

《51 石部》(2015.10.24~掲載)

小さな橋を渡ると、「石部宿」。

しばらく進むと「石部宿・東見附」跡。

「石部中央」の交差点脇は小公園になっていて、常夜燈や石部町の案内等がある。

通りの反対側には「問屋場跡」の解説板。

左手角に「いしべ宿駅」という無料休憩所。

しばらく進むと、左手に本陣跡の碑。奥には大きな「明治天皇聖蹟」碑。

「田楽茶屋」のある角を右に曲がる。本日は休み。

その先を左に折れる。鈎の手・曲尺手(枡形)。

左に折れてすぐ右手にあるのが「石部一里塚」跡。

日本橋から116里目。

日本橋から116里目。 「西の見附」跡。

「西の見附」跡。右に折れてJR草津線「石部」駅前の公園へ。

東海道に因む。

東海道に因む。

再び「東海道」に戻ると、江戸時代、ここは宿内に入る手前に整列した場所で、西縄手と呼び長い松並木があった。

突き当たりを左折すると、川沿いの道の両側には採石工場などが並んでいる。北側は野洲川。JR草津線沿いの道を行き、「名神高速道路」の下をくぐる。

「三上山」が右手に。手前には「辻行燈」。

「三上山」。

「三上山」。藤原秀郷(俵藤太)による大ムカデ退治伝説が残ることから「ムカデ山」の異名も持つ。

栗東(りっとう)市内に入っていく。

その手前のおうちの軒先には

大石を運搬する荷車?

大石を運搬する荷車? 「東海道」「中山道」。いいよいよ「中山道」も登場。

「東海道」「中山道」。いいよいよ「中山道」も登場。 道幅はかつてのままのよう。

道幅はかつてのままのよう。 「従是東膳所(ぜぜ)領」榜示石。

「従是東膳所(ぜぜ)領」榜示石。ここにきて、紅殻(べんがら)塗りのおうちが目立つ。

東海道六地蔵村麹屋 糀屋太郎兵衛

左手前方に大きく立派な建物が飛び込んでくる。「和中散本舗」。旅人を圧倒する迫力。

県道に合流して右の道を進むと、左手に「六地蔵一里塚跡」碑。

日本橋から117里目。

日本橋から117里目。 「東海道六地蔵村両替商 ○茶太」。

「東海道六地蔵村両替商 ○茶太」。 「行商旅籠 出羽屋」。

「行商旅籠 出羽屋」。右手にある「西厳寺」には「肩がえの松」。

しばらく進み、「名神高速・栗東IC」と「国道1号線・8号線」をつなぐ道路のガードをくぐると、

「行者堂」。

「行者堂」。その先、左手に「稲荷神社」。

奥に見える三角屋根がJR「手原」駅。

奥に見える三角屋根がJR「手原」駅。しばらく行くと右手に石柱。

「東経136度 子午線」

「東経136度 子午線」子午線は南極点と北極点を結ぶ大円。「子午線」という語は、子の方角(北)から午の方角(南)に伸びていることから。

広い道路を横断して道なりに左に曲がっていくと、左手に「上鈎池」の高い土手が現れ、たくさんの石碑が並んでいる。九代将軍 足利義尚公 鈎(まがり)の陣所ゆかりの地。

「上鈎池」」脇から、旧東海道は「県道116号線」となる。シーボルトが立ち寄ったという「善性寺」を左に見て、突き当たりを右に曲がって土手下の道沿いに進む。

この付近、道幅は狭く、見通しもよくない。対向車が行き交うのも大変。それでいて車の通行量も多く、歩行者レーンもない中を歩くので、かなり要注意!

この辺りから「目川」。

大小さまざまな形をしたひょうたんが軒先に。「目川ひょうたん展示・販売」。

道幅も直線で少し広くなり、周囲は落ち着いた住宅地に。そこに「目川一里塚」があります。

日本橋から118里目。

しばらくすると街道名物・田楽のお店の跡碑が3つ続く。

「元伊勢屋跡」。隣には、「従是西膳所領」傍示石。

「元伊勢屋跡」。隣には、「従是西膳所領」傍示石。 「古志ま屋跡」。

「古志ま屋跡」。 「京伊勢屋跡

「京伊勢屋跡

東海道五十三次之内 石部 目川ノ里 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

現在の「京伊勢屋」跡。

現在の「京伊勢屋」跡。 大正期のようす(「同」HPより)

大正期のようす(「同」HPより) 前方は「新幹線」のガード、左手は「(旧)草津川」。

前方は「新幹線」のガード、左手は「(旧)草津川」。旧草津川の土手。

その先の右手には、「高札場跡」。

「東海道小柿村 高札場 大谷」。

「東海道小柿村 高札場 大谷」。 《52 草津》(2015.10.31~掲載)

左の「(旧)草津川」土手に上がって進む道(江戸時代の「東海道」)を行こうとしたが「通行止め」。

さてどうするか?

さてどうするか?  道しるべでは土手に上がるようになっているが。

道しるべでは土手に上がるようになっているが。やむを得ず「国道1号線」方向へ進む。ここで大きなミス! 「国道1号線」を突っ切っていけば、国道の向こう側で土手に上れたが、「国道1号線」のトンネルをくぐってしまった。

この上が「旧草津川」。

この上が「旧草津川」。「国道1号線」から細い路地を抜けていくと、「神宮寺」脇のところで旧道に何とかぶつかった。

振り返って「東海道」を望む。

さて、道が突き当たる右側角には道しるべ、等。ここが「(江戸期の)東海道」と「中山道」(右のトンネルからの道)と合流点(分岐点)。

来た道を振り返る。

ここから京までは二つの街道は合わさって進む。

道路の反対側には、「高札場」が復元されている。

「草津市民センター」前にある石碑、解説板。

近江路や 秋の草つは なのみして 花咲くのべぞ 何處ともなき 覧富士記

将軍のお供をして富士を見に行く途上、秋の近江路を草津まで来たが、草津とは名ばかりで、秋の草花が咲いた美しい野辺を思い描いていただけに心寂しい思いをするものだよ。

「草津本陣」。残念ながら休館日。

正面には「細川越中守宿」宿札。

本陣が廃止となった明治時代以降、本陣の建物は郡役所や公民館として使用されていたが、江戸時代の旧姿をよくとどめているとして、昭和24年(1949)に国の史跡に指定された。現在、全国に残る本陣の中でも最大規模を有しており、当時の面影を今に伝えている。

お店の脇に「脇本陣跡」碑。

昔と今とが混在する家並み。

昔と今とが混在する家並み。その先には「草津宿がわかる歴史館」。

ここも休館日。

ここも休館日。 その先、左手には、太田道灌が遠祖という「太田酒造」。

「草津宿と政所」。

「草津宿と政所」。草津宿は東海道53次の中でも大宿で、水陸交通の要所でもあることから、関所的な役割を担ってきました。

草津宿でこの付近一帯は、政治的な中心地として、宿場における旅に必要な馬や人足の用意をしたり、宿の管理を行う問屋場がありました。併せて東海道筋では3ヵ所しか置かれていなかった荷物などの重量検査を行う貫目改所も設置されていたので太田家を中心とするこの付近は、草津の政所(まんどころ)といわれた所以です。

今回は、ここまで。「草津川トンネル」まで戻り、アーケード街を進み、左折してJR「草津駅」へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます