いよいよまとめも最終回。11月10日(火)、11日(水)。草津駅から三条大橋まで。一泊二日。天気に恵まれた旅。

足かけ2年の「東海道53次」の旅も、いよいよ最終段階。

11月10日(火)。草津駅から旧東海道に戻るには、旧中山道を少し南に進む。草津宿から最後の宿場町「大津」へ向かう。

「立木神社」。

「立木神社」。

そのまま進み、「草津川」の橋を越える。橋の手前、左手に京方見附跡の「黒門」解説板。。

現草津川。

現草津川。

天井川だった草津川の流路変更によって開削された川。

さらに進むと、右手に広重の浮世絵に描かれた「うばがもち(乳母が餅)」を売っていた旧店舗跡のお店が見えてくる。現在は、国道1号線沿いにお店を構えている。

東海道五十三次之内 草津 名物立場 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

広重の描いた方向から。

広重の描いた方向から。

「大正期のようす」。(「同」より) 現在のようす。

「うばがもち」は、草津駅前店で売っていたので、お土産として買った。乳母の乳房を思わせるように上にポチンと白あんが乗り、さらに餡の中にはお餅が入っていて、なかなかの美味。

なお、道標には「右やばせ道 是より廿五丁 大津へ船わたし」と刻まれている。

ここから25丁(2.5㎞)行くと、「矢橋舟着場」で、大津まで湖上1里の近道。上の解説文にもあるように、「急がば廻れ」の語源になっている、とか。

武士のやばせの舟は早くとも 急がば廻れ瀬田の長橋 (醒酔笑)と詠まれ、近道であっても、湖上が荒れて舟が出なかったり、風待ちをしたりする矢橋の渡しを利用するより、回り道でも瀬田橋まわりの方が着実であることから、成果を急ぐなら、遠回りでも着実な方法をとる方が着実な方法をとる方がよいことを指南したものである。

しばらく進んで、「国道1号線」を横断。その先の小さな公園には、「野路一里塚」跡碑。

日本橋から119里目。

日本橋から119里目。

公園を突っ切って通りを横断する。

右手の民家の庭に清宗塚。

平清宗(1170―1185)

平安時代の公卿、平宗盛の長男、母は兵部權大輔平時宗の娘。後白河上皇の寵愛をうけ、3才で元服して寿永2年には正三位侍従右衛門督であった。

源平の合戦により、一門と都落ち、文治元年壇ノ浦の戦いで父宗盛と共に生虜となる。

「吾妻鏡」に「至野路口以堀弥太郎景光。梟前右金吾清宗」とあり、当家では代々胴塚として保存供養しているものである。

遠藤権兵衛家 当主遠藤 勉

しばらく道なりに進み、通りを横断、右手に小さな公園。 ここが荻の玉川の名残りのところ。

すぐ後ろには、こじんまりとしているが、田園風景が広がる。かつてはさぞかし風光明媚だったことを偲ばせる。

その先には「弁天池」。なだらかで曲がりくねる坂道が続く、右手には「ここから大津」と記された常夜燈。

しばらく進むと、左手角に「名勝 月輪大池」碑。

広い通りを横断すると、「東海道立場」碑。

「瀬田」駅に通じる広い通りを渡る手前、左手のクリーニング屋さんの前には、「大萱一里塚」碑。

日本橋から120里目。

日本橋から120里目。

「一里塚」跡碑があるのは、ここまで。

大津市に入ると、「旧東海道」は住宅や寺院の並ぶ道筋を、けっこう南に、北に、西に、と右左折を繰り返すが、解説板(案内板)が要所、要所に立てられ、道に迷うこともなくて、大変有り難い。

いよいよ正面に「瀬田の唐橋」が見えてくる。

「神領」交差点。

「神領」交差点。

足元には瀬田の唐橋。

いよいよ「瀬田の唐橋」に到着。

瀬田の唐橋(せたのからはし)は、滋賀県大津市瀬田の瀬田川にかかる橋。全長260m。勢多の唐橋とも書き、瀬田の長橋とも言われる。宇治橋、山崎橋とならんで日本三古橋の一つとされてきた。また、日本の道100選にも選ばれている。

「瀬田川」は、琵琶湖から流れる唯一の川で、「宇治川」、「淀川」と名称を変えて、大阪湾に注ぐ。

東海道・東山道(中山道)方面から京都へ向かうには、琵琶湖を渡る、もしくは南北いずれかに迂回しないかぎり、琵琶湖から流れ出る瀬田川を渡る必要がある。瀬田川にかかる唯一の橋であった瀬田の唐橋は京都防衛上の重要地であったことから、古来より「唐橋を制する者は天下を制す」と言われた。

木造の橋が現在のコンクリート製になったのは1979年(昭和54年)のことであるが、橋の特徴である擬宝珠は歴代受け継がれており、「文政」「明治」などの銘が入ったものも現存する。 2012年(平成25年)には、唐茶色に塗り替えられ、現在に至っている。

「常夜燈」と句碑。 松風の 帆にはとどかず 夕霞 茶酔

松風の 帆にはとどかず 夕霞 茶酔

京阪電車の踏切を渡り、その先の「鳥居川」交差点を右折し、JR石山駅方面に向かう。旧東海道はJR線によって分断され、石山駅を通る道が本来だった。しかし、そのままガードをくぐって北へ向かう。途中で、石山駅北口から来た道(こちらが「旧東海道」? )と合流。

合流地点の解説板。

合流地点の解説板。

江戸時代、旧東海道のこの辺り、膳所城下町の南総門から鳥居川の間は、美しい松波危機が続いており、近江八景の一つ「粟津の晴嵐」として知られた名勝であった。歌川広重の浮世絵などにも、湖辺に城と松並木が続く風情ある景色として描かれている。

左手工場フェンス沿いに松の木が数本。

この付近に「粟津一里塚」(日本橋から121里目)があったようだ。

旧東海道は、もう少し琵琶湖の湖畔際を北上していたが、現在は湖畔から離れている。この付近がもっとも琵琶湖に近い地点のようだ。「大津湖岸なぎさ公園」へ寄り道。

左奥遠くに「三上山(近江富士)」の姿が。 「近江大橋」方向。

「膳所城勢多口総門」跡碑。膳所の城下町入り。

「膳所城勢多口総門」跡碑。膳所の城下町入り。

曲尺手(枡形)のような道のようす。

西に向かってしばらく進むと、「若宮八幡神社」。

この表門は、この表門は、膳所城の犬走り門で明治3年(1870)の膳所城取り壊しの際に移築された。

右に曲がり、今度は北へ。その先、「瓦ヶ浜」駅構内の踏切を渡る。

この付近では、旅人が休めるようにつくられた折りたたみ式ベンチがあるおうちをみかける。

突き当たりを左に。角には石柱。 「晴好雨竒亭址」。

「晴好雨竒亭址」。

行く手に踏切が見えたら、その手前を右折。

しばらく直進すると、交差点の角に「膳所城中大手門跡」碑と解説板。

「和田神社」の先の二叉道を左へ。

「和田神社」の先の二叉道を左へ。

住宅地を通り、「響忍寺」のところを右に。100㍍程進んだら、駐車場のところを左折。道はカーブして進み、スーパーを右手にしてすぐ直角に右折。意外に分かりにくい道筋。

振り返って望む。

振り返って望む。

膳所城北総門跡碑。

ここにも曲尺手(枡形)が残っている。

そのまま進むと、「義仲寺」へ到着。

木曽義仲の供養塔、松尾芭蕉のお墓、さらに義仲の愛妾巴御前の供養塔がある。

こぢんまりとした境内だが、句碑やお堂など見所満載。

右奥は「翁堂」。

義仲公墓(木曽塚)。

義仲公墓(木曽塚)。  芭蕉翁墓。

芭蕉翁墓。

行(く)春をあふミ(おうみ)の人とおしみける 芭蕉桃青

行(く)春をあふミ(おうみ)の人とおしみける 芭蕉桃青

旅に病(ん)て(で) 夢は枯野を かけ廻る 芭蕉翁

旅に病(ん)て(で) 夢は枯野を かけ廻る 芭蕉翁

住宅や商店が連なり、「義仲寺」境内のみが埋もれるようにひっそりとただずんでいる。

「義仲寺」を出て最初の交差点を過ぎ、さらに京阪電車の踏切を渡り、その先の分かれ道を左に進む。

「福蔵寺」を左手に見ながらなだらかな坂道を上る。この付近に一里塚(「石場一里塚」日本橋から122里目)があったようだが、それを示すものはない。

左手角に石碑と解説のプレートが。

露国皇太子遭難地の碑。

露国皇太子遭難地の碑。

《53 大津》(2015~掲載)

しばらく進むと、大きな通りに突き当たる。京阪電車が路面電車のように通りの中央を走っている。そこを左折。

「京町1丁目」交差点。通りを渡った角に、「大津市道路元標」と「札の辻」解説板。そのまままっすぐ行けば、「三井寺」方向に。

「札の辻」を左折して、京阪電車が右(西)の方へ離れて行く先の左側に「本陣跡」がある。

ここから「逢坂山」の上りに。JR線を越えると、右手に「関蝉丸神社下社」。

京阪線の踏切を渡ると、いよいよ山道の雰囲気に。

そのすぐ先、「国道1号線」との合流手前に「旧逢坂山ずい道東口」。

扁額。

「国道1号線」との合流地点先で歩道がなくなるので、国道の左側に渡る。その先には、日本橋から「486㎞」の表示が。

左は京阪線。

左は京阪線。

右側に関蝉丸神社上社の石段。

「逢坂常夜灯」。

坂を登りきった右側に常夜燈と「逢坂山関址」碑。

「逢坂の関」解説板。

「逢坂の関」解説板。

「逢坂の関」は、伊勢の鈴鹿・美濃の不破を並ぶ天下の三関のひとつで、歌枕としても名高い。横断歩道で右側に渡ると、平成21年につくられた小公園・休憩施設がある。

小公園のところから「国道1号線」をしばらく離れて進み、さらに坂道を下りて「国道1号線」に合流。歩道橋を渡り、京阪線、国道を越えて左側の歩道へ。

「逢坂の関」方向を振り返って望む。左手は京阪大谷駅。

「逢坂の関」方向を振り返って望む。左手は京阪大谷駅。

左手に石柱。 大津算盤の始祖・片岡庄兵衛。

大津算盤の始祖・片岡庄兵衛。

その先にあるのが、「月心寺」。ここの走井(井筒・湧水)でつくられたのが「走井餅」といわれている。しかし、門は閉ざされていた。

この付近に「走井一里塚」(日本橋から123里目)があったようだが。

「一里町」という表示。

「一里町」という表示。

しばらく「国道1号線」に沿って緩やかに下って行く。「名神高速道路」をくぐると、国道から離れ、左の道に。

緩やかに上って行くと、「追分」。

「みぎハ京ミち ひたりハふしミみち」。

「みぎハ京ミち ひたりハふしミみち」。

左の道を行くと「伏見」、「淀」、「枚方」、「守口」の4宿を経由して大坂京橋に向かう道となる。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。

時刻は、午後5時少し前。今日はここまで。

ということで京阪「追分」駅まで戻り、そこから「上栄町」駅で降り、JR「大津駅」近くのビジネスホテルに泊まることに。

11月11日(火)。快晴。いよいよ最終日。京阪「追分」駅までやってきて、「追分」から昨日の続き。朝8時30分前。

緩やかな下り坂を進むと、右手のお寺の門前に車石。

東海道大津・京都間3里(約12㎞)の道には物資を運送する牛車の運行を楽にするために、花崗岩の厚板石が敷き詰められていた。これが車石で、溝は牛車の頻繁な通行によって削り取られて、できたものである。

文化2(1805)年には、画期的な車石敷設工事が行われ、歩車道分離が整備された。この付近は、京に向かって右側が車石の敷かれた車道で、左側は人や馬が通る人馬道であった。人馬道は、旅人の安全確保のために、一段高く設けられていた。

境内には当時の状況を一部復元して保存している。

ゆるやかに下って、「国道1号線」を歩道橋で越える。

京都方向。 大津方向。

渡り終えて右に進む途中、民家の前に「車石」の実物と解説板。

「三井寺観音道」。ここが「小関越追分」。

「三井寺観音道」。ここが「小関越追分」。

この道は、逢坂峠を越えない「間道」として、小関、「三井寺」を経由し、「大津宿」の札の辻(現「京町1丁目」交差点)で東海道と合流する道となる。

しばらく進むと、ようやく「京都市」に。

右手に「徳林庵」六角堂。京の街道出入口に置かれた六地蔵の一つ。

住宅地、商店街を抜け、「山科」駅を右手に見て広い通りを渡る。

「旧三条通り」という標識。

しばらく進んだ交差点には「五条別れ道標」が建っている。

「右ハ三条通」「左ハ五条橋 ひがしにし 六条 大佛 今ぐまき水 道」と刻まれている。

そのまま直進すると「三条通り」に合流。「東海道線」のガードをくぐり、その先を左折。手前には、

「陵ヶ岡みどりの径」。

この道は「旧東海道」ではなく、もとは京阪・京津線(けいしんせん)の線路跡。線路は地下化された。

その先の細い道を左折。道標あり。

この細い道が? と思うような印象。

この細い道が? と思うような印象。

振り返って望む。

振り返って望む。

左右が「陵ヶ岡みどりの径」。ここは、かつて京阪電車の踏切があったところ。

細い道を抜けると、広々としたところへ出る。正面の丘を越えていくことに。

この付近に「御陵(みささぎ)一里塚」(日本橋から124里目)があったとされる。 なお、「御陵」という地名は、北に「天智天皇陵」があることによる。

「日ノ岡」。実は意外にきつい上り坂。

後ろを振り返ると、けっこう長く続く上り坂。この道は三条通りへの抜け道なのか、狭い道に次々と車が上って来るので、後ろを振り向きながらの上り。要注意。

坂道の左手には「亀水不動尊」が祀られて、湧き出す清水が旅人の喉を潤したというところがあるはず。が、生い茂った草むらの中に長年放置されていたような乗用車、その奥にかつての祠らしきものが朽ちたまま。

私有地ということで立ち入り厳禁になっていて、これがそのものなのか確認はできない。写真を撮るのも憚れる感じ。

右手奥に祠。

右手奥に祠。

そのすぐ先の左手に道標。 「右 妙見道」。

「右 妙見道」。

洛中から大塚(山科の南東)にある「妙見寺」への参道。

もう少しで、峠の上にさしかかる。

道中、最後の「飛び出し」坊や。

三重、滋賀、京都と断続的に目にした。まるで道案内をしてくれたようだった。感謝!

下り道はますます細く。

右手に「旧東海道」という石碑がみえて、

その先で、再び「三条通り」に合流。

合流してすぐの左手に牛車道のモニュメントが置かれた広場。

平成9年10月の京都市営地下鉄東西線開業の伴い廃線となった京阪電鉄京津線の軌道敷きを利用し三条通の四車線化及び歩道の整備事業を実施した本事業の完成を記念して三条通の舗関石として敷設されていた車石を利用し往年の牛車道を模した広場を設置する

平成16年1月 京都市

左手は「蹴上浄水場」。右手にはインクライン(琵琶湖疎水)。

時刻は10時15分。三条大橋での待ち合わせまで時間はありそう。向こう側に渡って、南禅寺境内にある「琵琶湖疎水」にちなんだ「水路閣」に行ってみることに。

「南禅寺」境内の右手奥の方にある「水路閣」。

上にも上がってみた。

右から左へ勢いよく流れている。 上流方向。

この水路は、「南禅寺」の裏山を抜けて東山方向へ流れていく。盆地になっている京都市街地の隅々まで琵琶湖の水が行き届くようになっている。

もと来た道を戻るときに再びくぐったインクライン下のトンネルも見逃せない。

雄観奇想」と刻まれた扁額。

雄観奇想」と刻まれた扁額。

「ねじりまんぽ」。アーチ部に煉瓦やコンクリートブロックを用いるとき、まっすぐに積まずに、斜めにねじって積んだ構造のトンネルのこと。このトンネルは、1888(明治21)年に造られた。日本で現存する数少ない「ねじりまんぼ」の一つ。

「陽気発所」と刻まれた扁額。

「陽気発所」と刻まれた扁額。

トンネル内は暗くて、携帯ではうまく撮れません。

あとは「三条大橋」に向かうのみ。

いよいよ「三条大橋」が見えてきた。

11時30分少し前。橋のたもとに到着! 東京からの知人の姿はなさそう。

橋の北側の歩道を進み、橋の西詰めへ。そして、渡り終えた。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。

西詰、解説板の奥にあるのが、「天正」の銘のある石柱。

西詰、解説板の奥にあるのが、「天正」の銘のある石柱。

高札場。

三条大橋南東側を眺める。

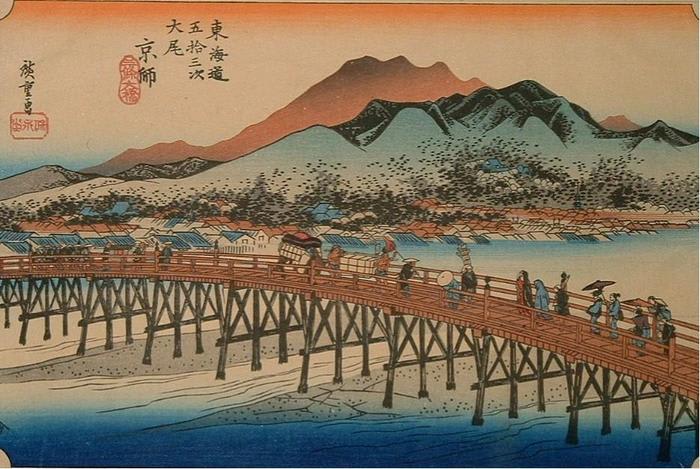

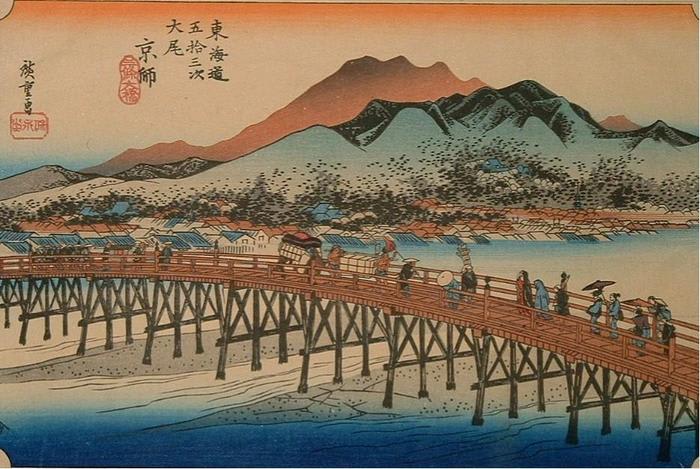

東海道五十三次 京都 (京師) 三条大橋 絵師 安藤広重 編者 橋口五葉 発行 岩波書店(大正8年)

大津より3里。東海道五十三次、旅路の果てである。江戸を立って十数日,224里半の行程も、鴨川にかかる三条大橋に着いて、いわゆる‘上り’となる。橋上をゆきかうひとびと、京女らしい風俗,大原女など、広重の関心もここに集中され、橋のかなたに東山がくっきりと浮かびあがる。日本橋図の緊張もここではほぐれて、平凡な構図にまとめあげられたが、大尾をかざるにふさわしい安定した作風である。

(「鹿児島県立図書館」HPより)

鴨川の流れと東山。しばし、佇む。

と橋の西側からやってくる二人連れ。11月11日11時35分過ぎ。橋のほぼ中央で会うことが出来た。

3人揃って、ゴールの西詰めへ。

と、その前に。

擬宝珠の刀傷跡。○の部分。 幕末・池田屋騒動の時のものといわれているらしい。

注:池田屋事件は、幕末の1864年7月8日に、京都三条木屋町の旅館・池田屋に潜伏していた長州藩・土佐藩などの尊王攘夷派志士を、京都守護職配下の治安維持組織である新選組が襲撃した事件。

渡り終えて、そこにある「弥次喜多」像のところで、記念写真!

「幟」までつくってくれて、ありがとうございました!

それから、夕方まで京都見物を楽しんできた。共々にお疲れ様!

足かけ2年の「東海道53次」の旅も、いよいよ最終段階。

11月10日(火)。草津駅から旧東海道に戻るには、旧中山道を少し南に進む。草津宿から最後の宿場町「大津」へ向かう。

「立木神社」。

「立木神社」。そのまま進み、「草津川」の橋を越える。橋の手前、左手に京方見附跡の「黒門」解説板。。

現草津川。

現草津川。天井川だった草津川の流路変更によって開削された川。

さらに進むと、右手に広重の浮世絵に描かれた「うばがもち(乳母が餅)」を売っていた旧店舗跡のお店が見えてくる。現在は、国道1号線沿いにお店を構えている。

東海道五十三次之内 草津 名物立場 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

広重の描いた方向から。

広重の描いた方向から。

「大正期のようす」。(「同」より) 現在のようす。

「うばがもち」は、草津駅前店で売っていたので、お土産として買った。乳母の乳房を思わせるように上にポチンと白あんが乗り、さらに餡の中にはお餅が入っていて、なかなかの美味。

なお、道標には「右やばせ道 是より廿五丁 大津へ船わたし」と刻まれている。

ここから25丁(2.5㎞)行くと、「矢橋舟着場」で、大津まで湖上1里の近道。上の解説文にもあるように、「急がば廻れ」の語源になっている、とか。

武士のやばせの舟は早くとも 急がば廻れ瀬田の長橋 (醒酔笑)と詠まれ、近道であっても、湖上が荒れて舟が出なかったり、風待ちをしたりする矢橋の渡しを利用するより、回り道でも瀬田橋まわりの方が着実であることから、成果を急ぐなら、遠回りでも着実な方法をとる方が着実な方法をとる方がよいことを指南したものである。

しばらく進んで、「国道1号線」を横断。その先の小さな公園には、「野路一里塚」跡碑。

日本橋から119里目。

日本橋から119里目。公園を突っ切って通りを横断する。

右手の民家の庭に清宗塚。

平清宗(1170―1185)

平安時代の公卿、平宗盛の長男、母は兵部權大輔平時宗の娘。後白河上皇の寵愛をうけ、3才で元服して寿永2年には正三位侍従右衛門督であった。

源平の合戦により、一門と都落ち、文治元年壇ノ浦の戦いで父宗盛と共に生虜となる。

「吾妻鏡」に「至野路口以堀弥太郎景光。梟前右金吾清宗」とあり、当家では代々胴塚として保存供養しているものである。

遠藤権兵衛家 当主遠藤 勉

しばらく道なりに進み、通りを横断、右手に小さな公園。 ここが荻の玉川の名残りのところ。

すぐ後ろには、こじんまりとしているが、田園風景が広がる。かつてはさぞかし風光明媚だったことを偲ばせる。

その先には「弁天池」。なだらかで曲がりくねる坂道が続く、右手には「ここから大津」と記された常夜燈。

しばらく進むと、左手角に「名勝 月輪大池」碑。

広い通りを横断すると、「東海道立場」碑。

「瀬田」駅に通じる広い通りを渡る手前、左手のクリーニング屋さんの前には、「大萱一里塚」碑。

日本橋から120里目。

日本橋から120里目。「一里塚」跡碑があるのは、ここまで。

大津市に入ると、「旧東海道」は住宅や寺院の並ぶ道筋を、けっこう南に、北に、西に、と右左折を繰り返すが、解説板(案内板)が要所、要所に立てられ、道に迷うこともなくて、大変有り難い。

いよいよ正面に「瀬田の唐橋」が見えてくる。

「神領」交差点。

「神領」交差点。 足元には瀬田の唐橋。

いよいよ「瀬田の唐橋」に到着。

瀬田の唐橋(せたのからはし)は、滋賀県大津市瀬田の瀬田川にかかる橋。全長260m。勢多の唐橋とも書き、瀬田の長橋とも言われる。宇治橋、山崎橋とならんで日本三古橋の一つとされてきた。また、日本の道100選にも選ばれている。

「瀬田川」は、琵琶湖から流れる唯一の川で、「宇治川」、「淀川」と名称を変えて、大阪湾に注ぐ。

東海道・東山道(中山道)方面から京都へ向かうには、琵琶湖を渡る、もしくは南北いずれかに迂回しないかぎり、琵琶湖から流れ出る瀬田川を渡る必要がある。瀬田川にかかる唯一の橋であった瀬田の唐橋は京都防衛上の重要地であったことから、古来より「唐橋を制する者は天下を制す」と言われた。

木造の橋が現在のコンクリート製になったのは1979年(昭和54年)のことであるが、橋の特徴である擬宝珠は歴代受け継がれており、「文政」「明治」などの銘が入ったものも現存する。 2012年(平成25年)には、唐茶色に塗り替えられ、現在に至っている。

「常夜燈」と句碑。

松風の 帆にはとどかず 夕霞 茶酔

松風の 帆にはとどかず 夕霞 茶酔

京阪電車の踏切を渡り、その先の「鳥居川」交差点を右折し、JR石山駅方面に向かう。旧東海道はJR線によって分断され、石山駅を通る道が本来だった。しかし、そのままガードをくぐって北へ向かう。途中で、石山駅北口から来た道(こちらが「旧東海道」? )と合流。

合流地点の解説板。

合流地点の解説板。江戸時代、旧東海道のこの辺り、膳所城下町の南総門から鳥居川の間は、美しい松波危機が続いており、近江八景の一つ「粟津の晴嵐」として知られた名勝であった。歌川広重の浮世絵などにも、湖辺に城と松並木が続く風情ある景色として描かれている。

左手工場フェンス沿いに松の木が数本。

この付近に「粟津一里塚」(日本橋から121里目)があったようだ。

旧東海道は、もう少し琵琶湖の湖畔際を北上していたが、現在は湖畔から離れている。この付近がもっとも琵琶湖に近い地点のようだ。「大津湖岸なぎさ公園」へ寄り道。

左奥遠くに「三上山(近江富士)」の姿が。 「近江大橋」方向。

「膳所城勢多口総門」跡碑。膳所の城下町入り。

「膳所城勢多口総門」跡碑。膳所の城下町入り。曲尺手(枡形)のような道のようす。

西に向かってしばらく進むと、「若宮八幡神社」。

この表門は、この表門は、膳所城の犬走り門で明治3年(1870)の膳所城取り壊しの際に移築された。

右に曲がり、今度は北へ。その先、「瓦ヶ浜」駅構内の踏切を渡る。

この付近では、旅人が休めるようにつくられた折りたたみ式ベンチがあるおうちをみかける。

突き当たりを左に。角には石柱。

「晴好雨竒亭址」。

「晴好雨竒亭址」。 行く手に踏切が見えたら、その手前を右折。

しばらく直進すると、交差点の角に「膳所城中大手門跡」碑と解説板。

「和田神社」の先の二叉道を左へ。

「和田神社」の先の二叉道を左へ。住宅地を通り、「響忍寺」のところを右に。100㍍程進んだら、駐車場のところを左折。道はカーブして進み、スーパーを右手にしてすぐ直角に右折。意外に分かりにくい道筋。

振り返って望む。

振り返って望む。膳所城北総門跡碑。

ここにも曲尺手(枡形)が残っている。

そのまま進むと、「義仲寺」へ到着。

木曽義仲の供養塔、松尾芭蕉のお墓、さらに義仲の愛妾巴御前の供養塔がある。

こぢんまりとした境内だが、句碑やお堂など見所満載。

右奥は「翁堂」。

義仲公墓(木曽塚)。

義仲公墓(木曽塚)。  芭蕉翁墓。

芭蕉翁墓。 行(く)春をあふミ(おうみ)の人とおしみける 芭蕉桃青

行(く)春をあふミ(おうみ)の人とおしみける 芭蕉桃青 旅に病(ん)て(で) 夢は枯野を かけ廻る 芭蕉翁

旅に病(ん)て(で) 夢は枯野を かけ廻る 芭蕉翁 住宅や商店が連なり、「義仲寺」境内のみが埋もれるようにひっそりとただずんでいる。

「義仲寺」を出て最初の交差点を過ぎ、さらに京阪電車の踏切を渡り、その先の分かれ道を左に進む。

「福蔵寺」を左手に見ながらなだらかな坂道を上る。この付近に一里塚(「石場一里塚」日本橋から122里目)があったようだが、それを示すものはない。

左手角に石碑と解説のプレートが。

露国皇太子遭難地の碑。

露国皇太子遭難地の碑。《53 大津》(2015~掲載)

しばらく進むと、大きな通りに突き当たる。京阪電車が路面電車のように通りの中央を走っている。そこを左折。

「京町1丁目」交差点。通りを渡った角に、「大津市道路元標」と「札の辻」解説板。そのまままっすぐ行けば、「三井寺」方向に。

「札の辻」を左折して、京阪電車が右(西)の方へ離れて行く先の左側に「本陣跡」がある。

ここから「逢坂山」の上りに。JR線を越えると、右手に「関蝉丸神社下社」。

京阪線の踏切を渡ると、いよいよ山道の雰囲気に。

そのすぐ先、「国道1号線」との合流手前に「旧逢坂山ずい道東口」。

扁額。

「国道1号線」との合流地点先で歩道がなくなるので、国道の左側に渡る。その先には、日本橋から「486㎞」の表示が。

左は京阪線。

左は京阪線。右側に関蝉丸神社上社の石段。

「逢坂常夜灯」。

坂を登りきった右側に常夜燈と「逢坂山関址」碑。

「逢坂の関」解説板。

「逢坂の関」解説板。「逢坂の関」は、伊勢の鈴鹿・美濃の不破を並ぶ天下の三関のひとつで、歌枕としても名高い。横断歩道で右側に渡ると、平成21年につくられた小公園・休憩施設がある。

小公園のところから「国道1号線」をしばらく離れて進み、さらに坂道を下りて「国道1号線」に合流。歩道橋を渡り、京阪線、国道を越えて左側の歩道へ。

「逢坂の関」方向を振り返って望む。左手は京阪大谷駅。

「逢坂の関」方向を振り返って望む。左手は京阪大谷駅。左手に石柱。

大津算盤の始祖・片岡庄兵衛。

大津算盤の始祖・片岡庄兵衛。 その先にあるのが、「月心寺」。ここの走井(井筒・湧水)でつくられたのが「走井餅」といわれている。しかし、門は閉ざされていた。

この付近に「走井一里塚」(日本橋から123里目)があったようだが。

「一里町」という表示。

「一里町」という表示。しばらく「国道1号線」に沿って緩やかに下って行く。「名神高速道路」をくぐると、国道から離れ、左の道に。

緩やかに上って行くと、「追分」。

「みぎハ京ミち ひたりハふしミみち」。

「みぎハ京ミち ひたりハふしミみち」。左の道を行くと「伏見」、「淀」、「枚方」、「守口」の4宿を経由して大坂京橋に向かう道となる。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。時刻は、午後5時少し前。今日はここまで。

ということで京阪「追分」駅まで戻り、そこから「上栄町」駅で降り、JR「大津駅」近くのビジネスホテルに泊まることに。

11月11日(火)。快晴。いよいよ最終日。京阪「追分」駅までやってきて、「追分」から昨日の続き。朝8時30分前。

緩やかな下り坂を進むと、右手のお寺の門前に車石。

東海道大津・京都間3里(約12㎞)の道には物資を運送する牛車の運行を楽にするために、花崗岩の厚板石が敷き詰められていた。これが車石で、溝は牛車の頻繁な通行によって削り取られて、できたものである。

文化2(1805)年には、画期的な車石敷設工事が行われ、歩車道分離が整備された。この付近は、京に向かって右側が車石の敷かれた車道で、左側は人や馬が通る人馬道であった。人馬道は、旅人の安全確保のために、一段高く設けられていた。

境内には当時の状況を一部復元して保存している。

ゆるやかに下って、「国道1号線」を歩道橋で越える。

京都方向。 大津方向。

渡り終えて右に進む途中、民家の前に「車石」の実物と解説板。

「三井寺観音道」。ここが「小関越追分」。

「三井寺観音道」。ここが「小関越追分」。この道は、逢坂峠を越えない「間道」として、小関、「三井寺」を経由し、「大津宿」の札の辻(現「京町1丁目」交差点)で東海道と合流する道となる。

しばらく進むと、ようやく「京都市」に。

右手に「徳林庵」六角堂。京の街道出入口に置かれた六地蔵の一つ。

住宅地、商店街を抜け、「山科」駅を右手に見て広い通りを渡る。

「旧三条通り」という標識。

しばらく進んだ交差点には「五条別れ道標」が建っている。

「右ハ三条通」「左ハ五条橋 ひがしにし 六条 大佛 今ぐまき水 道」と刻まれている。

そのまま直進すると「三条通り」に合流。「東海道線」のガードをくぐり、その先を左折。手前には、

「陵ヶ岡みどりの径」。

この道は「旧東海道」ではなく、もとは京阪・京津線(けいしんせん)の線路跡。線路は地下化された。

その先の細い道を左折。道標あり。

この細い道が? と思うような印象。

この細い道が? と思うような印象。 振り返って望む。

振り返って望む。左右が「陵ヶ岡みどりの径」。ここは、かつて京阪電車の踏切があったところ。

細い道を抜けると、広々としたところへ出る。正面の丘を越えていくことに。

この付近に「御陵(みささぎ)一里塚」(日本橋から124里目)があったとされる。 なお、「御陵」という地名は、北に「天智天皇陵」があることによる。

「日ノ岡」。実は意外にきつい上り坂。

後ろを振り返ると、けっこう長く続く上り坂。この道は三条通りへの抜け道なのか、狭い道に次々と車が上って来るので、後ろを振り向きながらの上り。要注意。

坂道の左手には「亀水不動尊」が祀られて、湧き出す清水が旅人の喉を潤したというところがあるはず。が、生い茂った草むらの中に長年放置されていたような乗用車、その奥にかつての祠らしきものが朽ちたまま。

私有地ということで立ち入り厳禁になっていて、これがそのものなのか確認はできない。写真を撮るのも憚れる感じ。

右手奥に祠。

右手奥に祠。そのすぐ先の左手に道標。

「右 妙見道」。

「右 妙見道」。洛中から大塚(山科の南東)にある「妙見寺」への参道。

もう少しで、峠の上にさしかかる。

道中、最後の「飛び出し」坊や。

三重、滋賀、京都と断続的に目にした。まるで道案内をしてくれたようだった。感謝!

下り道はますます細く。

右手に「旧東海道」という石碑がみえて、

その先で、再び「三条通り」に合流。

合流してすぐの左手に牛車道のモニュメントが置かれた広場。

平成9年10月の京都市営地下鉄東西線開業の伴い廃線となった京阪電鉄京津線の軌道敷きを利用し三条通の四車線化及び歩道の整備事業を実施した本事業の完成を記念して三条通の舗関石として敷設されていた車石を利用し往年の牛車道を模した広場を設置する

平成16年1月 京都市

左手は「蹴上浄水場」。右手にはインクライン(琵琶湖疎水)。

時刻は10時15分。三条大橋での待ち合わせまで時間はありそう。向こう側に渡って、南禅寺境内にある「琵琶湖疎水」にちなんだ「水路閣」に行ってみることに。

「南禅寺」境内の右手奥の方にある「水路閣」。

上にも上がってみた。

右から左へ勢いよく流れている。 上流方向。

この水路は、「南禅寺」の裏山を抜けて東山方向へ流れていく。盆地になっている京都市街地の隅々まで琵琶湖の水が行き届くようになっている。

もと来た道を戻るときに再びくぐったインクライン下のトンネルも見逃せない。

雄観奇想」と刻まれた扁額。

雄観奇想」と刻まれた扁額。「ねじりまんぽ」。アーチ部に煉瓦やコンクリートブロックを用いるとき、まっすぐに積まずに、斜めにねじって積んだ構造のトンネルのこと。このトンネルは、1888(明治21)年に造られた。日本で現存する数少ない「ねじりまんぼ」の一つ。

「陽気発所」と刻まれた扁額。

「陽気発所」と刻まれた扁額。

トンネル内は暗くて、携帯ではうまく撮れません。

あとは「三条大橋」に向かうのみ。

いよいよ「三条大橋」が見えてきた。

11時30分少し前。橋のたもとに到着! 東京からの知人の姿はなさそう。

橋の北側の歩道を進み、橋の西詰めへ。そして、渡り終えた。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。 西詰、解説板の奥にあるのが、「天正」の銘のある石柱。

西詰、解説板の奥にあるのが、「天正」の銘のある石柱。高札場。

三条大橋南東側を眺める。

東海道五十三次 京都 (京師) 三条大橋 絵師 安藤広重 編者 橋口五葉 発行 岩波書店(大正8年)

大津より3里。東海道五十三次、旅路の果てである。江戸を立って十数日,224里半の行程も、鴨川にかかる三条大橋に着いて、いわゆる‘上り’となる。橋上をゆきかうひとびと、京女らしい風俗,大原女など、広重の関心もここに集中され、橋のかなたに東山がくっきりと浮かびあがる。日本橋図の緊張もここではほぐれて、平凡な構図にまとめあげられたが、大尾をかざるにふさわしい安定した作風である。

(「鹿児島県立図書館」HPより)

鴨川の流れと東山。しばし、佇む。

と橋の西側からやってくる二人連れ。11月11日11時35分過ぎ。橋のほぼ中央で会うことが出来た。

3人揃って、ゴールの西詰めへ。

と、その前に。

擬宝珠の刀傷跡。○の部分。 幕末・池田屋騒動の時のものといわれているらしい。

注:池田屋事件は、幕末の1864年7月8日に、京都三条木屋町の旅館・池田屋に潜伏していた長州藩・土佐藩などの尊王攘夷派志士を、京都守護職配下の治安維持組織である新選組が襲撃した事件。

渡り終えて、そこにある「弥次喜多」像のところで、記念写真!

「幟」までつくってくれて、ありがとうございました!

それから、夕方まで京都見物を楽しんできた。共々にお疲れ様!

一方、瀬田川に架かる「瀬田の唐橋」は擬宝珠が示すように「唐風」の橋だったため、そう命名された?

「唐橋」局とは関連がなさそうですが。不勉強ですいません。

『葵徳川三代』では関白九条忠栄が「天子様の女御に恋を仕掛けるはこれ邪恋に非ずや。玉座に使える女官と姦淫に及ぶはこれ不忠の極みに非ずや。」(https://www.youtube.com/watch?v=Zrj17BJtsrM)と言っていました。