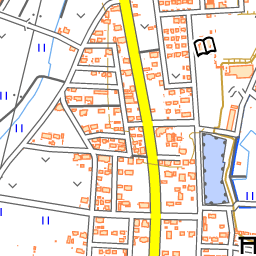

道路も広く整備され、新しい住宅が建設されています。もともとは大きな敷地を持ったお宅が多かったのでしょうか?

高台にある住宅地の東側の眼下には、広大な田園風景。遠く筑波山が一望出来る絶好の場所。今まで歩いてきた中では、最高のロケーション。

眼下に広がる田畑。

造成が進む。

新しい街造りが展開されているようです。

カキツバタ。道に沿って植えられています。アヤメかも?

カキツバタ。道に沿って植えられています。アヤメかも?

かきつばた(杜若)は古来より日本にある植物で、江戸時代前半から観賞用に多くの品種が改良された古典園芸植物です。

かきつばた(杜若)の開花時期は夏の気配がしてくる初夏、5月~6月頃に、浅い水辺から50cm~70cmの丈を伸ばし深みのある鮮やかな青色の花を咲かせます。

かきつばた(杜若)は日本最古の和歌集である万葉集や900年代の書物、伊勢物語にも和歌で詠われ、その魅力は人々に愛され続けています。

江戸時代になると、かきつばた(杜若)といえば尾形光琳が描いた屏風絵で金箔六曲屏風「燕子花」と「八つ橋」が名高く、深い青色が印象的に描かれている、かきつばた(杜若)は世界最高峰の作品となっています。

時代を問わず芸術家の目をひき、人々の心を奪うほど美しいかきつばた(杜若)ですが、「いずれがあやめか、かきつばた」の慣用句がある様に江戸時代中期に入るとあやめ(菖蒲)の品種改良が進みあやめ(菖蒲)の人気が出てきました、よく似た花の形をしている事から、この2つの植物は比べられるようになり、どちらも素敵で選ぶのに迷うほどよく似ています。素敵な花を眺めながら、どちらにしようかな?と悩める喜びも幸せな時間ですね。

かきつばた(杜若)の花言葉は「幸運は必ず訪れる」です。

(「かきつばた(杜若)とアヤメ(菖蒲)の見分け方 - LoveGreen https://lovegreen.net › flower」HPより)

新築された「仁良川下公民館」。

新築された「仁良川下公民館」。

新旧の建物が。

新旧の建物が。

愛宕神社のところを左折。

愛宕神社のところを左折。

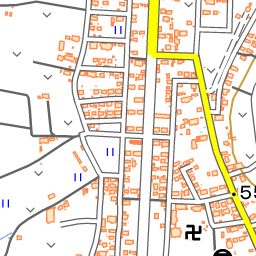

下野市南河内町

町の西部に自治医科大学、その南側一帯には都市再生機構が開発した県内最大の住宅団地「グリーンタウンしもつけ」があり、東京のベッドタウンとして過去15年間で人口が倍に伸びている。

町の中央寄り北側の旧中心街の薬師寺地区に、下野薬師寺跡がある。東部は鬼怒川・江川・田川等の河川が流れており、農村地帯が広がる米所でもある。北部に男体山、南東部に筑波山等が見渡せる。特に東部の田園地帯から見る筑波山は大変美しい。

旧石器時代から先人が住み始めたといわれ、絹板六大遺跡や北原古墳群等が残される。

飛鳥時代後期には、旧東山道が通っており下野薬師寺が建立された。下野薬師寺には、僧侶の修行の場である戒壇院が設けられ、奈良の東大寺・九州の観世音寺の戒壇院と共に日本三戒壇と呼ばれている。現在では近世建立の六角堂のみが残されており、回廊の一部等が復元されている。

江戸時代以前は、大字薬師寺、大字本吉田等は河内郡に属し、大字三王山、大字上吉田、大字下吉田、大字花田、大字下坪山等いくつかの村々は都賀郡に属していたが、後に河内郡に属すことになる。大字本吉田村は鎌倉時代より鬼怒川右岸の船運により栄えていた地域といわれている。

中世以降、小山氏一族の薬師寺氏、結城氏の配下に置かれた。江戸期には佐竹氏、または、旗本・代官の支配地になり、いくつかの村が秋田藩にも属した。

明治期、廃藩置県により多くが日光県に属し、石橋分庁舎の管轄に置かれた。1873年(明治6年)には栃木県となり静かな農村地帯として歩む。

1972年に自治医科大学が開学し、さらに1983年には国鉄(現JR)自治医大駅が開業すると、住宅・都市整備公団による自治医大周辺の都市開発が進み現在、躍進中。

(この項、「Wikipedia」より)

※駅までの道筋の周囲には住宅が建ち並び、人の行き来も多く、活発な街という印象を受けました。

前方に国道4号線バイパス。

前方に国道4号線バイパス。

「薬師寺南遺跡」説明板。

「薬師寺南遺跡」説明板。 日光の山々。男体山が見える。

日光の山々。男体山が見える。 筑波山。

筑波山。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます