歩道のタイル絵。

「県警本部」先にあるのは、「横浜税関」。

「県警本部」先にあるのは、「横浜税関」。

「解説板」。

「解説板」。

建物は税関らしく正面を港に向けており、塔はイスラム寺院風のドームをいただき、エキゾチックな雰囲気を醸し出している。その塔は、「クイーン」の愛称で親しまれている港ヨコハマのシンボル。

5階建てのエキゾチックな庁舎には、「ロマネスク」などの西欧建築様式が混在し、それをベージュ色の磁器タイルが優しく覆っています。

イスラム寺院を想わせる緑青色のドームは、「クイーンの塔」の愛称で親しまれています。

クイーン塔のデータ

竣工 昭和9年3月

設計者 吉武東里氏(国会議事堂も設計)と伝えられているが、詳細は不明

塔の高さ 51メートル

横浜税関の「クイーンの塔」、神奈川県庁の「キングの塔」、横浜市開港記念会館の「ジャックの塔」は、横浜三塔と呼ばれ、横浜港のシンボルとして親まれています。

「クイーンの塔」の秘話

関東大震災(大正12年)で税関庁舎も倒壊。その後、財政窮乏の続いた時代に、税関の仕事は平屋のバラック建で行われていた。そんな折り、時の大蔵大臣高橋是清が「失業者救済のため土木事業を起こすべき…」との発言。

昭和7年第22代税関長に就任した金子隆三は、この意を受け失業者救済をかねて三代目税関庁舎(現庁舎)建設に着手し、急ピッチで建設が進められた。この時、“神奈川県庁(高さ49m)”と“横浜開港記念会館(高さ36m)”が港ヨコハマの高層建築物であった。

塔の高さ47mの税関庁舎の当初の設計図を見た金子税関長は「日本の表玄関たる国際港横浜の税関の庁舎とするなら、高くすべき…」と言及。設計図が書き直され、当初より4m高い現庁舎“横浜税関(高さ51m)”が完成した。

キングの塔(神奈川県庁)

昭和3年11月竣工(高さ49m)

日本大通りに面してどっしりと構える風格はまさに”キング”。

五重塔をイメージさせる塔は、昭和初期に流行した帝冠様式のはしり。

1928年完成以来絶えず関内のシンボル的存在。

ジャックの塔(横浜市開港記念会館)

大正6年6月竣工(高さ36m)

一般の懸賞公募による設計、市民の寄付金による建造で、横浜開港50周年を記念して1917年に完成。

赤レンガと白い大理石の時計塔をシンボルに現在も公会堂として市民のために利用されています。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

正面玄関。特に半円形のアーチはロマネスク様式の基本要素であり、庁舎の主要なモチーフとなっています。

正面玄関。特に半円形のアーチはロマネスク様式の基本要素であり、庁舎の主要なモチーフとなっています。

正面玄関にある表札は、庁舎新築当時の大蔵大臣高橋是清の直筆と伝えられています。

「キングの塔(神奈川県庁)」。

「キングの塔(神奈川県庁)」。

「象の鼻パーク」へ。

「象の鼻パーク」へ。

象の鼻地区の波止場

象の鼻地区の波止場は、時代とともにさまざまな愛荘で親しまれてきました。開港当初の波止場は東西2本の直線上の突堤で、東側の突堤は「東波止場」呼ばれ、主に外国からの輸出入貨物の積み卸しに使用されました。西側の突堤は「西波止場」と呼ばれ、国内貨物の積み卸しに使用されました。

元治元年(1864)貿易量の増大に伴い、現在の山下公園中央付近に新たに「東波止場」が造られると、象の鼻地区の2つの突堤を総称して「西波止場」と呼ぶようになりました。

フランス人建築家クリペによる「横浜絵図面」には、慶応元年(1865)当時の西波止場の姿が描かれています。当時の水際線は、現在の横浜開港記念館前の海岸通りの位置にあり、2本の突堤はそこから海に突き出ていたと考えられます。

東波止場はフランス人居住区にあったので、「フランス波止場」とも呼ばれました。明治2年(1869)、象の鼻地区の前面にイギリス領事館(現在の横浜開港資料館の所在地)が建てられると、西波止場は「イギリス波止場」とも呼ばれました。西波止場の西側の突堤は、国内貨物用だったので「日本波止場」、税関に近いので「税関波止場」とも呼ばれました。

象の鼻パークでは、西波止場の西側の突堤の位置を、広場の舗装パターンを変えることで表現しています。

「象の鼻」。 右が「大桟橋」。

右が「大桟橋」。

横浜港発祥の地。「象の鼻波止場」を明治中期の形状に復元し、横浜港開港150周年となる2009年(平成21年)6月2日に開園。

《歴史》

1859年(安政6年) 東波止場(イギリス波止場)と西波止場(税関波止場)の2本の突堤が幕府によって建設され、横浜港が開港。

1867年(慶応3年) 東波止場が弓なりに湾曲した形に築造され、その形状から象の鼻と呼ばれるようになる。

1896年(明治29年) イギリス人技師・パーマーの設計により東波止場の先端に大さん橋が築造され、西波止場の背面が埋め立てられる。

1923年(大正12年) 関東大震災により被災。その後、象の鼻波止場(東波止場)は直線に近い形状で復旧する。

2009年(平成21年) 横浜開港150周年を記念して、象の鼻波止場が明治中期頃の形状に復元され、開園。

(以上、「Wikipedia」参照。)

2014年3月にこの付近を訪れたので、再掲。

赤れんが倉庫から「山下公園」方向へ。

「新港橋梁」。

「新港橋梁」。

赤れんが倉庫側を望む。軌道が敷かれている。

赤れんが倉庫側を望む。軌道が敷かれている。

銘板には「大正元年八月 浦賀船渠株式會社製造 」とある。

銘板には「大正元年八月 浦賀船渠株式會社製造 」とある。

もともとは横浜臨港線(貨物線)の橋梁で、新港埠頭が出来た明治44年(1911)に開通した臨港線に続き、大正元年(1912)に横浜税関まで開通させた際に架設したもの。

橋を越えると「象の鼻パーク」。案内図。

橋を越えると「象の鼻パーク」。案内図。

実際は、「新港橋梁」から来るとこのように見える。↑が象の鼻「防波堤」。

実際は、「新港橋梁」から来るとこのように見える。↑が象の鼻「防波堤」。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「象の鼻」のような形をした「波止場」になっていたことがよく分かる。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「象の鼻」のような形をした「波止場」になっていたことがよく分かる。

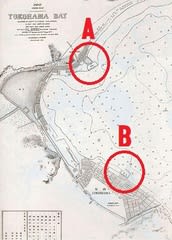

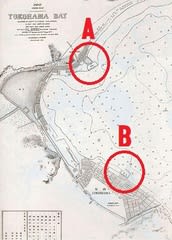

日本海軍水路寮作成海図「武藏國横濱灣」の一部(明治7年(1874年)刊行)。図の中心からやや右下に2つの波止場が確認できる。(「Wikipedia」より)

日本海軍水路寮作成海図「武藏國横濱灣」の一部(明治7年(1874年)刊行)。図の中心からやや右下に2つの波止場が確認できる。(「Wikipedia」より)

(注:Aが「神奈川砲台(台場)」、Bが「象の鼻(東波止場)」と「西波止場」)。

1970年頃のようす(「同」より)。「象の鼻」の形がまっすぐになっている(↓)。その東隣が「大桟橋」。

1970年頃のようす(「同」より)。「象の鼻」の形がまっすぐになっている(↓)。その東隣が「大桟橋」。

正面が「象の鼻」突堤。左に見えるのが「飛鳥Ⅱ」号。

正面が「象の鼻」突堤。左に見えるのが「飛鳥Ⅱ」号。

芝生のところから「大桟橋」を望む。正面が「象の鼻」。

芝生のところから「大桟橋」を望む。正面が「象の鼻」。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

ここも5年前と比べると整備されています。

「キングの塔」(左)と「クイーンの塔」(右)

(13:51)ここが今回の終点。炎天下の中、4日がかりでした。お疲れ様でした。

この先、「シルクセンター」の方へ向かいます。

「山下臨港線プロムナード」。線路跡が遊歩道に。

「観光案内図」。

「横浜開港資料館」。

「横浜開港資料館」。

「ペリー提督横浜上陸」図。

「ペリー提督横浜上陸」図。

(14:01)「シルクセンター・シルク博物館」に到着。

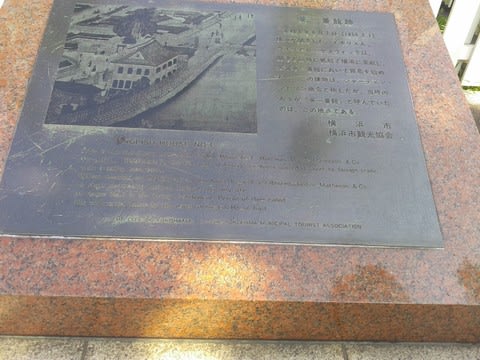

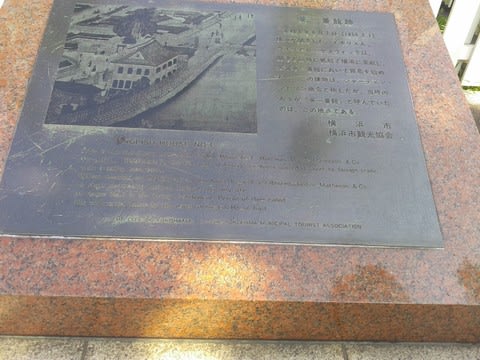

ビルのところに「英一番館(ジャーディン・マセソン商会)跡」碑。

英一番館跡

安政6年6月7日(1859.7.1)横浜が開港した。イギリス人、ウイリアム・ケズウイックは、開港と同時に帆船で横浜に来航し、居留地一番館において貿易を始めた。この建物はジャーディン・マセソン商会と称したが、当時の人々が「英一番館」と呼んでいたのは、この地点である。

「シルク博物館」を見学し、ロビーで休憩。

「大桟橋通り」から、みなとみらい線「日本大通り」駅へ。

「日本大通り」沿いにある「神奈川運上所跡」碑。

「日本大通り」沿いにある「神奈川運上所跡」碑。

神奈川運上所跡

開港にともない、関税と外交事務を扱う神奈川運上所が、今の神奈川県庁所在地に設けられ、神奈川奉行の支配に属していた。

慶応2年(1866)類焼、翌年新築、横浜役所と称した。明治元年(1868)明治政府に移管され同5年(1872)横浜税関に改められた。

こうして急ぎ足の横浜港めぐり終了、「日本大通り」駅から帰ります(14:50)。

「県警本部」先にあるのは、「横浜税関」。

「県警本部」先にあるのは、「横浜税関」。 「解説板」。

「解説板」。建物は税関らしく正面を港に向けており、塔はイスラム寺院風のドームをいただき、エキゾチックな雰囲気を醸し出している。その塔は、「クイーン」の愛称で親しまれている港ヨコハマのシンボル。

5階建てのエキゾチックな庁舎には、「ロマネスク」などの西欧建築様式が混在し、それをベージュ色の磁器タイルが優しく覆っています。

イスラム寺院を想わせる緑青色のドームは、「クイーンの塔」の愛称で親しまれています。

クイーン塔のデータ

竣工 昭和9年3月

設計者 吉武東里氏(国会議事堂も設計)と伝えられているが、詳細は不明

塔の高さ 51メートル

横浜税関の「クイーンの塔」、神奈川県庁の「キングの塔」、横浜市開港記念会館の「ジャックの塔」は、横浜三塔と呼ばれ、横浜港のシンボルとして親まれています。

「クイーンの塔」の秘話

関東大震災(大正12年)で税関庁舎も倒壊。その後、財政窮乏の続いた時代に、税関の仕事は平屋のバラック建で行われていた。そんな折り、時の大蔵大臣高橋是清が「失業者救済のため土木事業を起こすべき…」との発言。

昭和7年第22代税関長に就任した金子隆三は、この意を受け失業者救済をかねて三代目税関庁舎(現庁舎)建設に着手し、急ピッチで建設が進められた。この時、“神奈川県庁(高さ49m)”と“横浜開港記念会館(高さ36m)”が港ヨコハマの高層建築物であった。

塔の高さ47mの税関庁舎の当初の設計図を見た金子税関長は「日本の表玄関たる国際港横浜の税関の庁舎とするなら、高くすべき…」と言及。設計図が書き直され、当初より4m高い現庁舎“横浜税関(高さ51m)”が完成した。

キングの塔(神奈川県庁)

昭和3年11月竣工(高さ49m)

日本大通りに面してどっしりと構える風格はまさに”キング”。

五重塔をイメージさせる塔は、昭和初期に流行した帝冠様式のはしり。

1928年完成以来絶えず関内のシンボル的存在。

ジャックの塔(横浜市開港記念会館)

大正6年6月竣工(高さ36m)

一般の懸賞公募による設計、市民の寄付金による建造で、横浜開港50周年を記念して1917年に完成。

赤レンガと白い大理石の時計塔をシンボルに現在も公会堂として市民のために利用されています。

(この項、「

」HPより)

」HPより)  正面玄関。特に半円形のアーチはロマネスク様式の基本要素であり、庁舎の主要なモチーフとなっています。

正面玄関。特に半円形のアーチはロマネスク様式の基本要素であり、庁舎の主要なモチーフとなっています。 正面玄関にある表札は、庁舎新築当時の大蔵大臣高橋是清の直筆と伝えられています。

「キングの塔(神奈川県庁)」。

「キングの塔(神奈川県庁)」。 「象の鼻パーク」へ。

「象の鼻パーク」へ。

象の鼻地区の波止場

象の鼻地区の波止場は、時代とともにさまざまな愛荘で親しまれてきました。開港当初の波止場は東西2本の直線上の突堤で、東側の突堤は「東波止場」呼ばれ、主に外国からの輸出入貨物の積み卸しに使用されました。西側の突堤は「西波止場」と呼ばれ、国内貨物の積み卸しに使用されました。

元治元年(1864)貿易量の増大に伴い、現在の山下公園中央付近に新たに「東波止場」が造られると、象の鼻地区の2つの突堤を総称して「西波止場」と呼ぶようになりました。

フランス人建築家クリペによる「横浜絵図面」には、慶応元年(1865)当時の西波止場の姿が描かれています。当時の水際線は、現在の横浜開港記念館前の海岸通りの位置にあり、2本の突堤はそこから海に突き出ていたと考えられます。

東波止場はフランス人居住区にあったので、「フランス波止場」とも呼ばれました。明治2年(1869)、象の鼻地区の前面にイギリス領事館(現在の横浜開港資料館の所在地)が建てられると、西波止場は「イギリス波止場」とも呼ばれました。西波止場の西側の突堤は、国内貨物用だったので「日本波止場」、税関に近いので「税関波止場」とも呼ばれました。

象の鼻パークでは、西波止場の西側の突堤の位置を、広場の舗装パターンを変えることで表現しています。

「象の鼻」。

右が「大桟橋」。

右が「大桟橋」。 横浜港発祥の地。「象の鼻波止場」を明治中期の形状に復元し、横浜港開港150周年となる2009年(平成21年)6月2日に開園。

《歴史》

1859年(安政6年) 東波止場(イギリス波止場)と西波止場(税関波止場)の2本の突堤が幕府によって建設され、横浜港が開港。

1867年(慶応3年) 東波止場が弓なりに湾曲した形に築造され、その形状から象の鼻と呼ばれるようになる。

1896年(明治29年) イギリス人技師・パーマーの設計により東波止場の先端に大さん橋が築造され、西波止場の背面が埋め立てられる。

1923年(大正12年) 関東大震災により被災。その後、象の鼻波止場(東波止場)は直線に近い形状で復旧する。

2009年(平成21年) 横浜開港150周年を記念して、象の鼻波止場が明治中期頃の形状に復元され、開園。

(以上、「Wikipedia」参照。)

2014年3月にこの付近を訪れたので、再掲。

赤れんが倉庫から「山下公園」方向へ。

「新港橋梁」。

「新港橋梁」。 赤れんが倉庫側を望む。軌道が敷かれている。

赤れんが倉庫側を望む。軌道が敷かれている。 銘板には「大正元年八月 浦賀船渠株式會社製造 」とある。

銘板には「大正元年八月 浦賀船渠株式會社製造 」とある。もともとは横浜臨港線(貨物線)の橋梁で、新港埠頭が出来た明治44年(1911)に開通した臨港線に続き、大正元年(1912)に横浜税関まで開通させた際に架設したもの。

橋を越えると「象の鼻パーク」。案内図。

橋を越えると「象の鼻パーク」。案内図。 実際は、「新港橋梁」から来るとこのように見える。↑が象の鼻「防波堤」。

実際は、「新港橋梁」から来るとこのように見える。↑が象の鼻「防波堤」。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「象の鼻」のような形をした「波止場」になっていたことがよく分かる。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「象の鼻」のような形をした「波止場」になっていたことがよく分かる。 日本海軍水路寮作成海図「武藏國横濱灣」の一部(明治7年(1874年)刊行)。図の中心からやや右下に2つの波止場が確認できる。(「Wikipedia」より)

日本海軍水路寮作成海図「武藏國横濱灣」の一部(明治7年(1874年)刊行)。図の中心からやや右下に2つの波止場が確認できる。(「Wikipedia」より)(注:Aが「神奈川砲台(台場)」、Bが「象の鼻(東波止場)」と「西波止場」)。

1970年頃のようす(「同」より)。「象の鼻」の形がまっすぐになっている(↓)。その東隣が「大桟橋」。

1970年頃のようす(「同」より)。「象の鼻」の形がまっすぐになっている(↓)。その東隣が「大桟橋」。 正面が「象の鼻」突堤。左に見えるのが「飛鳥Ⅱ」号。

正面が「象の鼻」突堤。左に見えるのが「飛鳥Ⅱ」号。 芝生のところから「大桟橋」を望む。正面が「象の鼻」。

芝生のところから「大桟橋」を望む。正面が「象の鼻」。

2010年代のようす。

2010年代のようす。ここも5年前と比べると整備されています。

「キングの塔」(左)と「クイーンの塔」(右)

(13:51)ここが今回の終点。炎天下の中、4日がかりでした。お疲れ様でした。

この先、「シルクセンター」の方へ向かいます。

「山下臨港線プロムナード」。線路跡が遊歩道に。

「観光案内図」。

「横浜開港資料館」。

「横浜開港資料館」。

「ペリー提督横浜上陸」図。

「ペリー提督横浜上陸」図。

(14:01)「シルクセンター・シルク博物館」に到着。

ビルのところに「英一番館(ジャーディン・マセソン商会)跡」碑。

英一番館跡

安政6年6月7日(1859.7.1)横浜が開港した。イギリス人、ウイリアム・ケズウイックは、開港と同時に帆船で横浜に来航し、居留地一番館において貿易を始めた。この建物はジャーディン・マセソン商会と称したが、当時の人々が「英一番館」と呼んでいたのは、この地点である。

「シルク博物館」を見学し、ロビーで休憩。

「大桟橋通り」から、みなとみらい線「日本大通り」駅へ。

「日本大通り」沿いにある「神奈川運上所跡」碑。

「日本大通り」沿いにある「神奈川運上所跡」碑。

神奈川運上所跡

開港にともない、関税と外交事務を扱う神奈川運上所が、今の神奈川県庁所在地に設けられ、神奈川奉行の支配に属していた。

慶応2年(1866)類焼、翌年新築、横浜役所と称した。明治元年(1868)明治政府に移管され同5年(1872)横浜税関に改められた。

こうして急ぎ足の横浜港めぐり終了、「日本大通り」駅から帰ります(14:50)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます