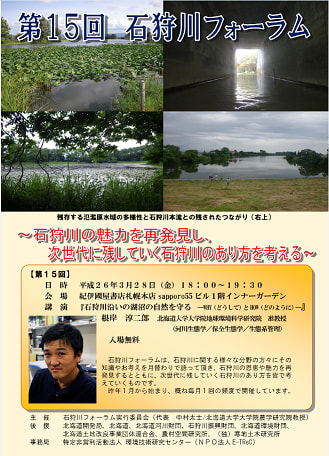

石狩川は湾曲した流路を人工的にショートカットし、その長さがおよそ100㎞も短縮された川として有名である。その際、残された三日月湖など氾濫原における水草の生態の調査・研究に取り組む研究者の報告を聞いた。

3月28日(金)夜、紀伊國屋インナーガーデンにおいて第15回目の石狩川フォーラムが開催された。毎月一度の割合で開催されてきたこのフォーラムも15回を数えて、一応の終止符を打つとのことだった。私はこの間、1/3程度の参加だっただろうか?

最終回の今回は、北大大学院地球環境科学研究院の根岸淳二郎准教授が「石狩川沿いの湖沼の自然を守る~WHY(どうして)とHOW(どのように)~」と題して話された。

氾濫原とは、川の氾濫により水面下に沈む可能性のある河川周辺の土地全てを指すところと根岸氏は規定した上で話を始めた。

石狩川の場合、その昔は川の周囲に広大な氾濫原が広がっていたが、人口にショートカットされたり、堤防工事が施されたりしたことにより、今では堤防外に残った三日月湖や後背湿地などに限られてきているという。なお、三日月湖には自然の川の流れて出来た自然ショートカットでできた三日月湖もあるという。

そうした三日月湖や後背湿地の水草を調べていくと、その水面下の形状により水草の生態に違いがあるということだ。

水草には抽水性、枕水性、浮遊性、浮葉性とさまざまな種がある。そして水草の働きとして水中に含まれるP・N・Cを貯留・保持(浄化)する働きがあるが、種が多いほど浄化機能も高まるということが調査から明らかになっているという。

その水草の生育の規定要因としては、光・風・水質などがあるが、それらと共に水面下の形状が生育を左右しているという。その形状とは、水深・勾配などが関係するという。底が深かったり、急勾配のところでは水草の生育が困難だという。

その観点からいうと、人工ショートカットでできた三日月湖は急勾配だったり、水深が深かったりして水草の生育が芳しくない結果が出たという。

根岸氏の立場からいうと、水草の種数を保全することは水質浄化や生物多様性を保全することから水深があまり深くない自然にできた水溜りのような形状を残していきたいということになるようだ。

ただし、根岸氏の立場である科学的な観点からの願いと、社会的な観点からの要請は衝突する場合が多いが、そこはバランスを考えながら保全か、開発かを論議していくべきではないか、とした。

石狩川フォーラムは、15回にわたり石狩川に関わる様々な立場の方からの報告や提言があった。

参加者の中から、その成果をどう生かしていくのかという趣旨の質問が出たが、主催者としては報告や提言の内容をまとめはするが、それを何かのアクションに繋げていくというような考えは持ち合わせていないという回答があった。

しかし、多くの研究者や観察者からの報告や提言には貴重なものも数多くあったように思う。

北海道の大河・石狩川に惹かれてフォーラムに参加した私だが、これから石狩川を眺めるときにお聞きしたことを思い出しながら眺められたらと思っている。