「Most Likely To Succeed」…、日本語訳では「成功に最も近いこと」となるそうだ。映画はアメリカのある高校の実践を追うドキュメンタリーである。そこには日本もアメリカも抱える同じような教育事情があった…。

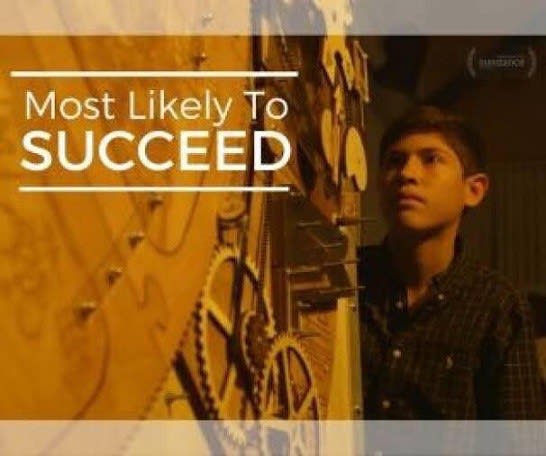

※ 写真の男子高校生は試行錯誤を繰り返してようやく完成させた「からくり時計」を前にしているところです。

7月21日(日)午前、札幌市教育文化会館において標記映画の上映会があると知って駆け付けた。上映会があると知ったのは前日だった。7月20日付北海道新聞の「ひと」欄に「映画の自主上映を企画した高校1年生」という記事が目に止まった。その高校生とは、札幌新陽高校の金山もも花さんという生徒だった。彼女は入学式で校長先生(荒井優校長)からこの映画の舞台となる「High Tech High高校」のことを知り、その映画を観てみたいと上映会を企画したとあった。「どんな映画なのだろう?」…、私も興味を抱き参加したということだ。

映画は「人工知能(AI)やロボットが生活に浸透していく21世紀の子ども達にとって必要な教育とはどのようなものか?」というテーマについて、アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴにある「High Tech High」という高校の先進的な教育を行っている実践を紹介しながら考えていくという映画である。

※ この映画の開催を知らせるポスターの一つです。(下の写真も同様です)

技術の革新は人間の仕事を次々と機械にとって代わってきた歴史ともいえる。そうした中、今話題のAIやロボットが本格的に人間の代わりを担うことになると、多くの職業がAIやロボットに取って代わられると言われている。すると、例え良い大学といわれるところを卒業できたとしても望むような職業に就くことができなかったり、就職そのものが難しくなる時代がやってくるという。というより、すでに日本でも、アメリカでもその兆候が生まれてきている。

そうした中で「High Tech High」高校の先進的な取り組みが紹介される。「High Tech High」高校では、決まった教科書や試験、成績表がなく、どんな教材を使って、どんな授業をするかは完全に教師に任されている。生徒たちは、試験の代わりに開催される学期末の展示会に向けて、クラス単位で作品制作などのプロジェクトに取り組む、いわゆる課題解決型学習である。写真は失敗を繰り返しながらも「からくり時計」を完成させたというこの映画の象徴的な男子生徒です。

課題解決型学習については、日本でも早くからその必要性を叫ばれ、実践の試みも聞かれるがまだ本格的なものとはなっていない。それは国の教育のシステムそのものが旧来のシステムから抜けきっていないところにあると思われる。そのことはアメリカも同様であるらしい。まずは良い企業や官庁に職を得るためには、良い大学に入ってその資格を得たいという思いはアメリカも同様であり、「High Tech High」高校のような実践には不安を覚えるという保護者たちの声も紹介されている。そしてそうした保護者たちの不安の声に対して明確な答えも現在のところは持ち合わせていないようだ。

今回の映画の問題提起は、「今の学校教育システムは、軍隊や工場で活躍できる人材を育てるために、100年以上前につくられたもの」であるとして、現代の社会システムに合致した教育の在り方の一つを提案したものと受け止めたい。確かにそこには観る者に対する説得力もあるのだが、まだまだスタンダードな教育方法として確立されたものではない。多くの実践を経ることにより、さまざまな課題が整理され、早く次世代型の教育システムが確立されることを望みたいものである。

※ なお上映会では、映画上映後に観客同士で感想などを語り合うセッションが設けられていたが、私はその後に予定していた行事があったために残念ながら失礼した。